1. 引言

世界遗产是联合国教科文组织世界遗产委员会评判出的具有超乎寻常的价值,人类罕见且不可代替的自然和文化景观,珍贵而脆弱。如若遭到破坏,其原始景观永难修复,这对人类将是致命的打击。世界遗产分为文化、自然和双遗产三种类型,其中乡村聚落属于世界文化遗产范畴,它承载着物质与非物质的双重价值。随着信息网络的高速发展,资本和劳动力的全球流动性增加,大规模的城市化运动在全球展开,与此同时乡村聚落的消亡与解体是不可避免的。在市场经济机制下,随着城市化进程的加快,以“发展经济”为由,盲目追求利益的最大化,使许多历史文物和名胜古迹被毁坏事件时有发生,不少乡村聚落遭到严重破坏 [1]。

乡村聚落是各个国家发展历程中历史有形的表达与记载,承载着几个世纪以来的人类的活动与文化。古村落现状存在保护与开发两个之间矛盾的问题,笔者通过运用对比法与文献分析法对世界文化遗产古村落进行定性与定量的评价。

2. 全球古村落现状

目前在世界遗产名录上的古村落有11个,分别分布于亚洲、欧洲、非洲和美洲。在这些古老的乡村聚落中蕴含着大量珍贵的文化遗产。但《世界遗产名录》中的古村落是动态的,并非可以永久入列,也不是所有的古村落都得到了很好地保护,在第37届世界遗产大会2013年6月20日宣布,将叙利亚境内的总共6处世界遗产全部列入《濒危世界遗产名录》,其中包括叙利亚北部古村落,以表示对局势动荡下叙利亚世界遗产所面临现状的严重关切,同时也警醒着各个国家世界文化遗产保护的重要性。下表列举了《世界遗产名录》上的11个古村落,并挑选其中典型村落进行分析对比(见表1)。

2.1. 西递和宏村

西递和宏村是中国东部安徽省黟县境内的黄山风景区两个传统村落,二十世纪90年代开始,宏村的经营模式由政府主导转向企业主导,同时接受政府的监督 [2]。这样的经营模式使宏村在门票价格低于西递的前提下,门票总收入高于西递村。可见开发模式的转变使宏村的经济效益提升,村民的生活质量也随之提高。但站在游客的角度去看待西递宏村时,不难看出其中的问题。虽然村民的生活质量有所提高,但一直以来的生活习惯无法及时改变,居民的生活方式对宏村的旅游环境是一种破坏——生活垃圾,生活污水在公共区域的出现,对视觉、嗅觉等各种感官的冲击都会大大降低游客对旅游景点的好感度。

Table 1. Comparison of ancient villages on the World Heritage List

表1. 世界遗产名录上的古村落对比

资料来源:据联合国教科文组织世界遗产委员会发布的信息整理,见http://whc.unesco.org。

短时期内对经济效益的追求必然会带来环境上的污染与破坏,对经营模式和主体的反思刻不容缓。

2.2. 河回村和良洞村

河回村获评“居住型世界文化遗产”,村民仍在村庄内居住,对文化遗产的表现不仅体现在建筑、构筑物组成的物质,还包括生活在其中的居民。两座村庄被认为是韩国最具代表性的历史村落。

河回村的文化曾遭遇没落的危机:日本吞并朝鲜半岛后,刻意抹杀韩国文化传统,禁演“河回别神假面傩戏”,建筑等也因为新建建筑的更替与自然灾害的破坏大量损失,同时居民因追求时尚在翻修时舍弃原有的传统砖瓦,河回村文化遗产的保护面临着巨大的挑战。幸运的是韩国总统朴正熙执政期间客观上加强对韩国历史文化的保护,中央政府主导了一系列的河回村文化遗产的调查和整理工作,这期间培养国民的主体意识 [3],加强其对于河回村承载的儒教思想的保护,同时加强韩国政府对国民统治的权威。至此,韩国河回村因为政府的高度重视与国民历史遗产保护意识的觉醒,开始了文化旅游的开发。

以“傩文化”为主题开发村落旅游。河回村抓住了古代朝鲜半岛农村广泛流行的傩戏的假面做文章 [4]。可见对于古村落遗产保护的主导权与村落主题的探索对于古村落文化遗产的保护至关重要,

2.3. 叙利亚北部古村落群

叙利亚北部古村落群由位于叙利亚西北部8座公园中的约40多个村庄所组成,是古代晚期至拜占庭时期乡村生活的不可多得的见证。

但由于一千年以来无人居住,且没有对建筑进行修复,北部古村落群的建筑保留了其真实性,但也由于自然的各种作用遭到一定程度的破坏。

自叙利亚2011年3月爆发战争以来,由于其动荡的局势,包括叙利亚北部古村落群的6处世界遗产全部被列入濒危世界遗产名录。截至2020年7月,世界范围内有53项濒危世界遗产,且有两项被除名。设立《濒危世界遗产名录》的目的就是想把全世界的注意力和需要保护的紧迫性放在那些已经包括在世界遗产名录中的、且其价值受到威胁的遗产上,呼吁国际社会为保护世界遗产贡献力量 [5]。《濒危世界遗产名录》承载着人们对部分世界遗产受损甚至永久消失的忧虑,战乱、自然灾害和环境污染对世界文化遗产造成严重的破坏,需要我们共同引起重视,对世界文化遗产加以措施上的保护和资金的支持。

3. 基于CiteSpace的我国古村落研究

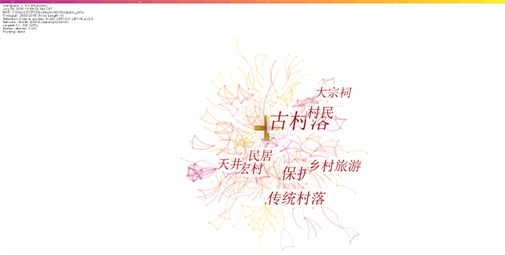

CiteSpace是一种知识可视化软件,它融合了聚类分析、社会网络分析、多维尺度分析等方法,定量可视的梳理文献,通过绘制知识图谱,将某领域一定时期的研究现状和主题演化展现在图谱上。笔者以“古村落+”的关键词搜索形式,在CNKI数据库(中国期刊网)搜索自2000年至2019年,将与“古村落”相关联的关键词可视化于一张图谱中(见图1)。

Figure 1. Key words relationship diagram of ancient villages on CNKI from 2000 to 2019

图1. 2000~2019年中国知网有关古村落论文关键词关系图

提取其中出现频次与关联度最高的30个关联关键词,放入古村落关键词频次表(见表2)中进行对比分析,可以由表得出古村落的保护得到各研究人员的重视,出现频次仅次于“古村落”。其次对于古村落的旅游也依然受到重视。“旅游”与“保护”等高频词汇的出现提高了古村落开发与保护两者间的可持续发展。

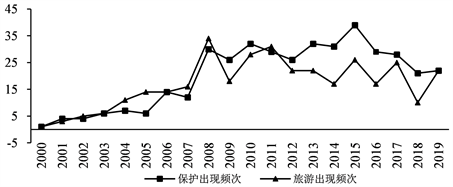

在CNKI数据库期刊资料中,“古村落 + 保护”与“古村落 + 旅游”2000至2019年主题出现频次大势为增长态势(见图2),对古村落的保护在21世纪初期与古村落旅游的出现频次大致相同,2009年起对于古村落的保护出现频次基本一直保持大于“旅游”,可见对于古村落文化遗产保护的关注度持续升高,越来越得到学者的重视。但对于不同类型的古村落如何进行保护,是个至关重要的问题,若想保护古村落先要发现古村落面临的问题。

Table 2. CiteSpace keyword frequency table

表2. CiteSpace关键词频次表

Figure 2. The comparison graph of keyword frequency in papers of “ancient villages + protection” and “ancient villages + tourism” on CNKI from 2000 to 2019

图2. 2000~2019年中国知网“古村落 + 保护”和“古村落 + 旅游”论文关键词频次出现对比图

4. 全球世界文化遗产古村落面临的问题

4.1. 景观受损文化遗失

古村落由“村落”变为“景点”的过程中,文化、景观和建筑都遭到了破坏。古村落往往远离市区,植物种类丰富,生态环境和谐,自身形成了一个良好的生态系统。但随着大量游客的涌入,使古村落可长时间供村民使用的建筑构件和路面承载着前所未有的负担,损毁速度加剧;除此之外,游客的大量进入影响了当地居民的生活方式,使其原本朴素的生活为了要适应商业化的模式被改变,民风不再淳朴,充满生意的气息。开发者以“文化”为主题宣传古村落旅游,城市中的人为了追寻艺术与历史,大量涌入古村落;同时古村落居民对现代文明向往和追求,两者之间逐渐磨合形成现在的古村落商业模式。长期以往,形成了千村一面的景象 [6],古村落长久以来承载的物质文化、行为文化、精神文化将逐渐遗失。

4.2. 无人居住民俗遗失

保护传统建筑最好的方法就是保留其居住的功能。生活在古村落的居民为了追求更好的生活品质纷纷离开村落迁往大城市,导致村落中的建筑只剩下“参观”的功能,其中一些古村落因为无人看管,墙面逐渐风化,正在破损、消逝。村落中心变成了“空心”。建筑被开发主体赋予其他功能,这种随意改变建筑功能的做法大大降低了游客旅游的体验,同时也降低了村落本身的价值。作为古村落旅游的内容,民俗文化和村民日常生活都是值得体验与了解的,例如传统手艺、传统饮食、精神文化等,而如今建筑已经丧失了活力,游客只能在导游的解说词中凭着图画、文字与想象去捕捉零星的质朴的历史。

4.3. 开发主体不同开发层次较低

不同的行为主体有着不同的倾向,代表着不同的利益。中央政府主导——以保护为中心;由地方政府主导——以开发为中心;由村民主导——以开发为中心。我国很多文化遗产政府主导的地位不明晰,导致地方政府与居民大规模改建与开发,对依托历史文化遗产资源的文化产业项目缺乏科学规划。政府鼓励的城镇化行为反而正是导致古村落景观文化遭到破坏的原因。于是古村落在旅游者中的认可度逐渐降低,一旦形象被摧毁古村落的旅游价值就不复存在,无法可持续发展。

5. 启示与措施

5.1. 重拾村落文化

每一个地域、每一个村落,都有自己的文化传统。在传统村落旅游开发中, 注意挖掘自己的传统村落的文化特色加以突出,可以起到抓住要点、带动全面的效果 [4]。

5.1.1. 物质文化

建筑、景观、地面铺装都有着一定的空间和时间容量,需要科学地规划和计算出其承载力,严格控制旅游者活动的时间和空间范围,避免一味的开发和过度的保护。保护与开发最终要形成博弈统一,既不应该无限度无规则地开发,也不应该“一刀切”式建起围栏的保护 [7]。无限制的开发会使开发主体完全以追求经济利益为目的,忽略历史文化的价值;过度的保护也会让被保护物本身失去历史价值。韩国河回村在成为全国最著名的观光地之后村中的院落、祠堂、古树等依然保存完好。即使是新建的招牌选材也经过深思熟虑,质料是青铜锢水泥式的。经过风吹日晒,招牌的铜锈显得古旧,和村落的整体风格融为一体 [4]。

5.1.2. 行为文化

行为要由人去发生,一个没有人的空心村无法体现行为的文化价值。单靠导游的解说、文字导读和照片、泥塑等无法让人沉浸式地体验村民的日常生息。叙利亚北部古村落群由于战乱和无人居住,已经剩下残垣断壁。相比之下韩国河回村一直保存活体化的村落状态。村落外的稻田随四季更替的颜色;村内村民们晾的菜、辣椒等等。在一个活着的村落中每个村民的每个活动都与城市的喧嚣和熙攘有着巨大的不同。

5.1.3. 精神文化

文化遗产的保护不仅是物质景观的保护,更是文化氛围、历史风韵、民俗风情的传承和保护 [8],传承和复兴诸如西递传统节日、民俗、祭祖和聚落社会生活的文化空间,促进古村落可持续发展是进行文化遗产保护的一种崭新理念,在保护的同时要充分考虑到当地社区民众发展区域经济和提高生活质量的需求。例如每个村落都有自己的精神——村中的古树、壁画、古老的传说、祭祖活动等等,在西递有着地方戏曲和麻布,有仗鼓舞、跳钟馗叠罗汉等精神文化 [9],形成了具有地方特色的民俗风情文化。类比韩国河回村的傩文化,是河回村的农村祭祀活动,路边雕刻在木柱上的假面,象征着守护村落的“大将军”。傩面成为了旅游纪念品,不仅如此,河回村还在重要节日安排了傩面舞的表演,成为了“韩国代表庆典”。

5.1.4. 政府主导遗产保护

涉及历史文化遗产资源类的文化遗产项目,必须坚持政府主导的方针。建立起健全的评审、保护和监管制度进行统一监管,提供导向性和约束性的管理和服务。并且科学规划保护方案,合理利用资源,使其长久留存。

同时政府官网的宣传由于视角更加宏观,追求景点的全面与丰富,掺杂了刻意打造的内容,譬如历史、规划、建筑体系、自然风光等等。但从游客的视角真实地感知历史文化时,深度并不如宣传者期待的那样,大多只记住了村落、石桥、写生学生等等,而对于文化、风俗的体验并不多。这是因为中国的古村落没有一个鲜明的主体,开发者原是想集合成功先例的优点于一身,但反而由于元素过多,大家记住的寥寥无几。选择一个鲜明的主题打造不同的村落不仅能打破千村一面的现象,还能更好地加以宣传,同时增加村落的旅游价值 [10]。

5.2. 城市化与古村落保护有机融合

城市化的水平体现着一个国家或地区的经济发展水平。我国正处于工业化与城市化快速发展的新时代,城镇化的脚步从未停止甚至未曾减慢。摩根士丹利发布蓝皮书报告《中国城市化2.0:超级都市圈》,报告预测,到2030年中国的城市化率将升至75%。相比之下,我们可以借鉴德国最早的中央和地方共建资助项目“城市建设资助计划”,其中要求建筑遗产保护与城市发展要同步进行,在城市发展的背景下发展遗产的保护,且承认遗产管理的特殊性 [11]。

2005年中国共产党十六届五中全会提出推进社会主义新农村建设,其中落实到农村后,以“村容整洁”为标准,将村庄风格统一、建筑统一修缮、道路重新铺设,虽然有利于整洁的村庄形象,但也将文化特色错误地抛弃,古村落的保护遭受了严重的打击。我国也曾出台了多个利于古村落保护的政策,比如实施《乡村振兴战略规划(2018~2022)》、制定了《中华人民共和国文物保护法》、各区域政府也针对当地的古村落给予一定的政策保护,但从现实情况来看这显然不够,政府以及相关部门对于古村落的保护没有达到一定程度的重视。所以要想在城市化的背景下进行古村落的保护,要注重两者之间的有机融合。

5.2.1. 明确一致目标,去对立化

古村落的保护与建设和城市化的目标都是要提高经济发展水平和文化水平,归根到是为了提高村民的生活水平和生活质量,要想保持古村落的可持续发展,经济是刚需。所以经济的来源不仅要依靠相关部门的经济支持,若能创造经济效益,不仅可以解决古村落“空心化”,还能确保古村落保护的经济支持。但值得注意的是古村落的建设要以保护为前提。

5.2.2. 严格空间管制,保护古村落空间

古村落的保护要划定指定区域周边的环境和规模保护,我国相关部门应该从整体角度出发,合理规划利用古村落的有限空间,既满足古村落人民生活的基本需求,同时也要让古村落与自然环境完美结合。在整体和谐与浑然一体的要求下建立和发展古村落,是古村落保护的重中之重。同时要强调制度的强制性,引导与约束共同作用`才能达到目的。

5.2.3. 加强古村落基础设施建设

天津大学教授冯骥才说曾说:必须承认,在赤裸裸的现实面前,任何漂亮话都没用。“你知道村里的厕所和城市不一样,往往是跟猪圈挨在一块,半夜要想上厕所必须提着裤子穿过冰冷的院子。”古村落基础设施的建设迫在眉睫,留住古村落居民最好的方法就是让其体验更好的生活水平。但要注意内外兼修,避免金玉其外,败絮其中。忌大拆大建,搞形式主义。

5.2.4. 提高古村落保护深度

跳出“整齐划一”扁平化的村落建设。我国的城市发展已经造成了各个城市千城一面的景象,若不停止“农家院”、“纪念商铺一条街”、“挂灯笼”、“伪传说”简单粗暴的旅游开发,那么古村落将很快失去其历史价值。每个古村落都有独特的历史底蕴、文化传承,这种情怀不仅要着眼当下,更是给后代的民族文化精神家园。

6. 结论

古村落是一种特殊的、独有的旅游资源,具有不可再生的特点。尤其是在古村落被列为世界文化遗产后,旅游业迅速发展,这为当地政府、企业与居民带来了可观的经济收入,给古村落的保护提供了资金支持,但大量涌入的游客和无限制的开发使古村落遭受了不同程度的损失。因此,权衡保护与开发对古村落世界文化遗产是至关重要的。在《世界文化遗产名录》中的十一个古村落都具有独一无二的特点,保护措施不能照搬,弄清楚“什么是有价值的”,“为什么要保护” [12]。相关部门应该明确针对文化遗失、民俗遗失和开发层次浅等诸多问题,结合当地特色加强文化保护、政府主导,同时注重城市化与世界文化遗产保护的有机融合。随着科技的发展、城市的进步,人们对于古村落的保护水平将会提高,世界古村落的发展与保护前景值得期待。

致谢

本文在中国地质大学(北京)孙克勤教授和助教李江涛老师指导下完成,特此表示感谢!