1. 引言

近年来,纳米材料一直是最受欢迎的研究领域之一。几种金属氧化物纳米粒子已经成功地应用于许多商业领域,这引起了人们对其潜在的生物毒性的担忧。特别是纳米氧化锌,由于其具有良好的抗菌、抗紫外线、耐热以及除臭等特性,它已经成为冶金、食品添加剂、牙科、化妆品、纺织品、防晒霜等领域的典型和重要材料 [1] [2]。纳米氧化锌暴露于人体健康和环境中的潜在风险引起了公众的关注 [3]。

笔者在NCBI数据库网站上搜索了关于纳米氧化锌毒性的论文,以“纳米氧化锌、体内过程、毒性效应”为关键词,搜索范围仅限于2012年至2020年发表的文章,共有220篇文章符合搜索条件,大多数的研究都是用不同的方法和细节来表征测试的纳米氧化锌。这篇文章综述了纳米氧化锌经过各种途径作用于机体后在各脏器的分布情况、对机体的毒性大小以及对环境潜在的危害。本文将有助于我们更好地了解纳米氧化锌的风险。

2. 体内过程

纳米氧化锌可以通过口服、吸入、注射或者皮肤渗透等途径进入机体,对机体的各个系统产生影响。Pengfei Yang [4] 等按45 mg/kg的剂量以灌胃的方式作用于小鼠,发现ZnO NPR主要以颗粒形式在十二指肠中被吸收,并可以在空肠和回肠中以Zn2+的形式吸收;洪丽玲 [5] 按10 mg/kg的量以腹腔注射的方式作用于大鼠,连续注射42 d后,发现纳米ZnO的作用靶器官主要是睾丸、肝、骨髓和肾;Eunhye Jo [6] 等人研究了纳米氧化锌对子代鼠的生物分布和生殖发育的影响,发现纳米氧化锌在幼鼠的乳腺组织中也有分布(图1)。

张金洋 [7] 研究纳米氧化锌对脏器毒性效应和细胞毒性作用机制,选用雄性6~8周龄体重为18~20 g的雄性昆明小鼠以及小鼠肺泡巨噬细胞和腹腔巨噬细胞为实验对象,选择粒径为30 nm和100 nm的棒状以及球状的纳米氧化锌为受试物,分别按低剂量0.05 g/kg bw和高剂量0.5 g/kg bw以内支气管染毒的方式作用于小鼠。结果显示,纳米氧化锌的主要靶器官是肺肝胰腺骨脾和脑,低剂量时对小鼠无明显的毒性效应,高剂量时小鼠肺脾胰腺骨和脑中锌含量显著升高。

(a) (b)

(a) (b)

Figure 1. Distribution of ZnO NPR in various organs after oral administration

图1. 纳米氧化锌经口服以后在各脏器的分布

Miri Baek [8] 等人研究了纳米颗粒在大鼠体内的药代动力学,组织分布和排泄特征,选用120~140 g的SD大鼠为实验动物,选择粒径为20 nm和70 nm的氧化锌为受试物,分别灌胃50、300或2000 mg/kg 的ZnO纳米颗粒,在几个时间点(0、0.5、1、2、4、6、10、24、48、72和96 h)通过尾静脉收集血样,第1和6 h,以及第1、2、3和7天取脏器,在口服后第4和10 h以及第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10和14天时收粪和尿。结果显示,不同大小的ZnO纳米颗粒不容易通过胃肠道吸收到血液中。肝、肺和肾是ZnO纳米颗粒积累和毒性的靶器官(图2),纳米颗粒主要通过粪便排泄,较小的颗粒比较大的颗粒清除得更快。

Figure 2. Tissue distribution in rats after a single oral dose

图2. 大鼠单剂量口服大鼠体内的组织分布 [8]

杜利静 [9] 等研究肠炎模型小鼠对微量元素的摄取是否会造成影响,选用雄性8周龄的23~27 g的ICR小鼠为实验动物,选用粒径分别为30 nm的棒状氧化锌和200 nm的块状氧化锌为受试物。他们先皮下注射9 mg/kg的吲哚美辛做出肠炎模型,再按1 g/kg的量以灌胃的方式给药。结果显示,正常及肠损伤小鼠均会摄入氧化锌,氧化锌的尺寸大小会影响肠道摄入氧化锌的量。与正常组相比,肠损伤导致肝脏、肾脏、脾和小肠中锌摄入更高。肠损伤明显影响小鼠对纳米氧化锌的摄入,并改变了微量元素铁和铜的水平。

Chao Wang [10] 等研究了长期接触氧化锌纳米颗粒对小鼠的生长,矿物质(ZnFeCuMn)的生物分布,锌代谢影响。选用3周龄大的体重约11.50 g的ICR雄性小鼠为实验动物,选用粒径分别为30~50 nm氧化锌为受试物,分别按0、50、500和5000 mg/kg的剂量以灌胃的方式作用于小鼠,连续作用180天。结果显示,50和500 mg/kg纳米氧化锌的毒性最小。5000 mg/kg纳米ZnO组的小鼠体重有显着降低(图3),胰腺重量、脑和肺的相对重量显著增加,血清谷氨酸丙酮酸转氨酶活性和锌含量显着提高,锌代谢相关基因的mRNA表达得到显着增强。生物分布测定表明,5000 mg/kg纳米ZnO组,肝脏,胰腺,肾脏和骨骼(胫骨和腓骨)中锌大量积累。此外,高剂量的纳米ZnOs (5000 mg/kg)对发育产生毒性,并改变了小鼠锌的代谢和生物分布。

Figure 3. Changes of body weight of mice after long-term exposure to different concentrations of ZnO NPR

图3. 不同浓度的纳米氧化锌长期作用于机体后小鼠体重变化情况 [10]

3. 毒性研究

3.1. 遗传毒性

研究表明,产前暴露会影响胎鼠的脑发育,在一定程度上导致新生乳鼠的脑组织结构疏松,并出现神经细胞增值率下降,凋亡率上升的病变,改变鼠后代脑组织的单胺能的神经转化水平。

Balasubramanyam Annangi [11] 等选用野生型小鼠胚胎成纤维细胞(MEF Ogg1+/+)为实验对象,选择粒径小于100 nm的氧化锌为受试物,使细胞在1 µg/mL的氧化锌中暴露12周。结果表明,短期暴露(24 h) ZnO NPs能够在两种细胞系中诱导ROS的产生,造成遗传毒性和氧化DNA损伤。

Xuesong Zhao [12] 等研究了斑马鱼胚胎的发育毒性,选择了成人AB斑马鱼为实验动物,选择粒径小于100 nm的氧化锌为受试物,在受精后(hpf)将胚胎分别于1、5、10、20、50和100 mg/L的纳米ZnO和0.59、2.15、3.63、4.07、5.31和6.04 mg/L的Zn2+中,持续144小时。结果表明,纳米ZnO的暴露促进了斑马鱼幼虫的氧化应激和DNA损伤反应,纳米ZnO对斑马鱼的毒性显着高于Zn2+,这表明溶解的Zn2+仅部分促进了纳米ZnO的毒性,纳米ZnO诱导斑马鱼胚胎发育毒性。

Pascal Ickrath [13] 等人研究纳米氧化锌的细胞毒性和遗传毒性作用,选用人类间质干细胞为实验对象,选用粒径为55 nm的氧化锌为受试物。将hMSC暴露于浓度分别为0.01、0.1、1、10和50 µg/mL的ZnO-NP中,共同培养24小时。结果显示,ZnO-NP在50 µg/mL的高浓度下有细胞毒性,而hMSC暴露于1和10 µg/mL的ZnO-NP下具有遗传毒性,且重复接触会增强细胞毒性,但不会增强遗传毒性。重复暴露和长期细胞积累,甚至低剂量的ZnO-NP也会引起毒性作用。

Yuka Okada [14] 等人研究了纳米氧化锌对子代脑组织的单胺能的神经转化水平,选用8~11周龄的ICR小鼠及其6周龄的后代为实验动物,选择30~40 nm的纳米氧化锌为受试物,孕期小鼠按100 μg/鼠/天的量连续5天作用于小鼠,并于产后21天断奶,评估6周龄的子代幼鼠的情况。结果显示,子代幼鼠海马区的DA水平升高,HVC (高香草酸)含量升高,前额叶和海马区的5-HT的水平升高。证明产前接触纳米氧化锌改变了鼠后代脑组织的单胺能的神经转化水平。

3.2. 肺脏毒性

研究表明,暴露于氧化锌后小鼠的肺内有明显的炎症反应,肺泡壁细胞增生和肺泡壁增厚现象,肺部炎症呈剂量依赖性加重,并引起小鼠体重明显降低并发贫血。

王群林 [15] 选用25 g左右清洁级的健康昆明小鼠为实验动物,选择粒径为30 nm的氧化锌为受试物,腹腔注射83 mg/ml纳米氧化锌悬浊液各0.15 ml,连续注射7 d。结果显示,试验组小鼠死亡率增加,平均体重明显减轻,肺的湿干比增高;血清及灌洗液中炎症因子TNF-α及ICAM-1含量显著升高,存在显著性差异(P < 0.05);显微镜下可见肺组织有损伤。长期纳米氧化锌腹腔注射可对小鼠肺产生慢性不良影响。

Robert Landsiedel [16] 等人做了纳米氧化锌的短期吸入的毒性研究,选用7周龄的雄性SD大鼠为实验动物,选择粒径为15 nm的氧化锌为受试物,连续五天将大鼠暴露于测试物质气雾剂(0.5至50 mg/m3)中,并在暴露后14或21天进行观察,检查了整个呼吸道的支气管肺泡灌洗液(BALF)和组织病理学切片。结果显示,在肺,肺泡巨噬细胞和淋巴结中发现了吸入的纳米材料,氧化锌可起嗅觉上皮坏死,引起了浓度依赖性的短暂性肺部炎症;在接触后期间,大多数影响至少是部分可逆的。

3.3. 心脏毒性

研究表明,纳米氧化锌能对心脏的影响主要表现为早期动脉粥样硬化,此外,还会造成细胞应激及神经上皮细胞的激活。

梁宁 [17] 等人研究纳米氧化锌对心血管系统的影响,选用6周龄的雄性Wistar大鼠为实验动物,选择粒径为30 nm纳米氧化锌为受试物,分别按1.25、2.5和5.0 mg/ml的量以气管灌注的方式作用于小鼠,每周一次,连续12周。结果显示,纳米氧化锌可以对心血管系统产生明显的毒性作用,主要表现为引起机体肺部和全身炎症反应,质代谢紊乱及主动脉病理损伤,且主动脉的病理变化主要表现为早期动脉粥样硬化样改变。

Robin Anne Bessemer [18] 等人研究纳米氧化锌对淡水鱼的心肺功能和能量代谢的影响,选用体重为181 ± 57.7 g的雌性Catostomus commersonii品种的淡水鱼为实验动物,选择粒径为25 nm纳米氧化锌为受试物,按1.0 mg/L的最终暴露剂量作用于淡水鱼。结果显示,纳米ZnO会引起组织损伤、细胞应激及激活神经上皮细胞,从而引发缺氧反应。Catostomus commersonii急性暴露于纳米ZnO会产生毒性反应,因此环境暴露纳米材料可能对成年鱼的心肺功能产生一些影响。

3.4. 皮肤毒性

纳米氧化锌在化妆品防晒剂中的应用已经引起入们对纳米颗粒是否能通过皮肤渗透进入机体的忧虑。

P. Surekha [19] 等研究了纳米氧化锌对皮肤的影响,选用6~8周龄的体重为180~220 g SD大鼠为实验动物,每天分别按75、180和360 mg/kg BW的量以皮肤接触的方式作用于小鼠,持续一段时间28天。结果显示,与尾巴相比,皮肤中胶原蛋白损失的百分比高。这可能是由于纳米氧化锌的尺寸小而在皮肤上通过的应用部位,并可能引起氧化应激。纳米氧化锌在上述剂量水平下可能会穿透皮肤,并导致胶原蛋白含量降低。

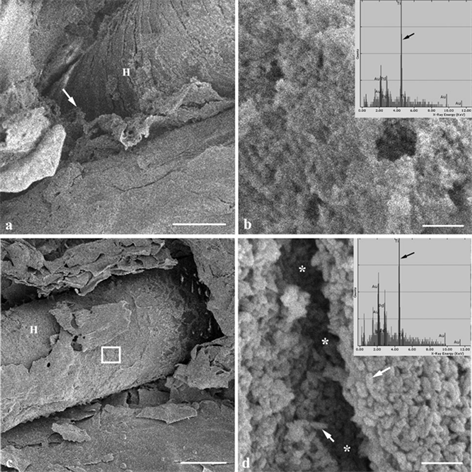

Lifeng Gao [20] 等研究纳米氧化锌对嗅觉上皮的影响,选用140~200 g的SD大鼠为实验动物,选用粒径为30 nm的氧化锌为受试物,按5 mg/m−3的量单次以鼻内滴注的方式作用于大鼠,滴注后1、2、3和7天在4.7-T扫描仪上进行MRI扫描,并评估大鼠嗅觉上皮的组织学变化。结果显示,ZnO NPs对嗅觉上皮造成了明显损害,包括嗅觉上皮结构破坏和炎症。透射电镜(TEM)观察到上皮细胞线粒体的破坏(图4),提示可能的毒理学机制可能涉及细胞能量代谢功能障碍。

Figure 4. Transmission electron microscopic view of epithelial cells after skin exposure to ZnO NPR

图4. 皮肤暴露于纳米氧化锌后,上皮细胞的透射电镜图 [20]

3.5. 肝脏毒性

研究表明,纳米氧化锌能造成肝脏严重的瘀血、出血、细胞变性坏死、大量细胞核固缩碎裂等病理变化。

Xia Yang [21] 等人研究了纳米氧化锌对小鼠肝脏的毒性影响,选用6周龄的20 ± 2 g的雄性C57BL/6小鼠为实验动物,选用粒径小于100 nm的氧化锌为受试物,每天按200 mg/kg或400 mg/kg的剂量以灌胃的方式作用于小鼠,连续90天,取血和肝组织进行研究。结果显示,肝细胞呈局灶性坏死,中央静脉充血扩张(图5);ALT和AST的水平显著升高;电子显微镜下发现,肝脏组织中观察到内质网肿胀和核糖体脱粒;与ER应激相关的基因(grp78, grp94, pdi-3, xbp-1)的mRNA表达水平也被上调;内质网应激相关的凋亡蛋白水平升高,例如caspase-3,caspase-9,caspase-12,JNK的磷酸化和CHOP/GADD153,以及pro-的上调。

Figure 5. Liver damage after long-term action of ZnO NPR

图5. 纳米氧化锌长期作用于机体后的肝脏损害 [21]

3.6. 水生生物毒性

除了造成生物体各个脏器的损伤外,纳米氧化锌对生态环境也能造成一定影响。Mahya Samei等人 [22] 研究了对微藻细胞的毒性影响,将微藻细胞暴露于0.01~0.7 mg/L的8种浓度的ZnO NP中96 h,结果表明0.7 mg/L的ZnO NP可以完全抑制藻类的生长。

4. 总结和展望

在笔者查阅的纳米氧化锌相关的文献中,对遗传与胚胎发育毒性研究的文献最多,其次是对生态和环境的影响,之后是对体内过程、肝脏毒性以及慢性和亚慢性毒性的影响。此外,在这些文献中,纳米氧化锌暴露途径有口服,腹腔注射,滴鼻和皮肤接触,但最多的是口服。这些文献的研究者在体内实验中主要用的实验动物有大鼠、小鼠和斑马鱼等,体外实验用的细胞有HepG2细胞和Caco-2细胞等。而且,有些研究者还做了生态毒性的研究,将纳米氧化锌单独作用于藻类生物。研究发现,纳米氧化锌经过不同途径作用于机体后,可分布于不同的组织器官中,这些靶器官主要为肝脏、肺脏和肾脏。此外,纳米氧化锌能对机体的各个组织和脏器,如心脏,肺脏,肝脏、大脑以及皮肤具有一定的毒性作用;值得注意的是,纳米氧化锌长期低剂量作用于机体后具有遗传毒性,对胎儿的发育有一定的影响。

纳米氧化锌的大量生产和广泛使用,使其毒性的相关研究更加重要和迫切 [23]。目前,国内外对纳米氧化锌的物理化学性质表征、暴露方法和毒性指标等方面的研究及对纳米氧化锌作为食品添加剂时与其他营养素联合时的毒性研究还不够深入 [24]。因此,在以后的研究中,纳米氧化锌与其他成分联合的毒性研究将引起越来越多的研究者的关注;此外,建立出一套相对完整的、科学的纳米氧化锌毒性测试标准方法,制定出纳米氧化锌的应用规则和指南,已经成为该研究领域的主要核心内容。

NOTES

*通讯作者。