1. 引言

干旱的发生严重危害人民生活和工农业生产,造成的沙漠化、生态退化及其对人类社会和自然环境的影响己引起国际社会的高度重视和广泛关注。干旱是塔城地区发生最频繁的自然灾害之一,出现的次数多、持续的时间长,对国民经济特别是农业生产造成了严重的影响。随着全球气候变暖、极端天气出现得越发频繁,塔城地区干旱发生的频率和危害程度均呈上升趋势。长期以来,由于人为的因素和自然的因素的影响,库鲁斯台草原生态环境逐年恶化,草原面积逐年减少,一些稀有野生动物濒临灭绝,植被体系破坏严重,天然种质资源枯竭。干旱因其成因复杂且易受人类活动影响,较难准确量化干旱持续时间、发生强度和影响范围。目前,全球和区域干旱监测与分析的研究普遍借助干旱指数展开进行 [1] [2] [3] [4]。一般认为,干旱的形成和发展是地表水分亏缺缓慢积累的过程,干旱程度应是水分亏缺量及其持续时间的函数。标准化降水指数(SPI)也是气象上常用的干旱指数,在2012年李剑锋运用SPI对新疆地区53个雨量站1957~2009年日降水量资料进行全面分析,研究了不同干旱等级发生概率的空间分布变化规律。在全球变暖的气候背景下,气温的持续上升使得地表蒸发量迅速增加,导致地表水分收支平衡发生了新的变化。以往简单地以降水量变化作为描述干旱程度的单因素指数,如降水距平百分率、SPI和Z指数等,已不能全面地反映这种新变化。因此,干旱研究不仅要考虑地表水分的收入,还要考虑水分的支出。利用库鲁斯台草原周边4个国家站1961~2016年温度和降水资料,构建12个月尺度4站SPI和SPEI序列及以平均值表征库鲁斯台草原总体状态的SPI、SPEI序列,将SPI和SPEI指数应用于库鲁斯台草原干湿空间分布及时间变化特征研究中,以期为库鲁斯台草原水资源优化配置和防灾减灾措施的制订提供依据。为库鲁斯台草原的生态修复工程提供理论支持,为塔城地区生态文明建设以及绿色塔城发展做基础理论研究。

2. 库鲁斯台草原概况

2.1. 地理概况

如图1,库鲁斯台草原位于新疆塔额盆地腹地,地处塔尔巴哈台山、乌尔喀沙山和巴尔鲁克山三座断块山地包围的陷落盆地腹部中心地带,北以塔额公路为界,南以托里–裕民公路为界,西至中国与哈萨克斯坦国界,东接额敏县杰勒阿尕什乡沿加依尔山延伸至托里县加尔巴斯牧场。草原地势平坦,海拔400~600 m,额敏河贯穿中央,东西长76 km,南北宽36 km,土地总面积25.93万m2,可利用草场面积21万hm2。库鲁斯台草原是全国第二大连片平原草场,也是新疆绿洲经济的重要组成部分,在塔城盆地及周边发挥着“肾脏功能”作用,生态价值远远超过经济价值。重视库鲁斯台草原区域生态环境的保护和治理,不仅对塔城盆地及周边地区生态文明建设有着极为重要的意义,而且对于整个新疆社会经济稳定发展具有十分重要的影响。

2.2. 库鲁斯台草原1961~2016年温度和降水变化

以塔城、额敏、裕民、托里四站1961~2016年气象资料(四站平均)作为表征库鲁斯台草原气候的资料。1961~2016年:年平均气温6.7℃;年平均累积降水279 mm。

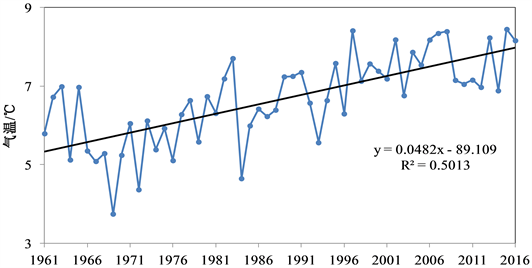

由图2可以看出:库鲁斯台草原近56a气温增长了2.37℃,平均升温速率为0.474℃·(10a)−1。

滑动平均库鲁斯台草原1961~2016年降水量得到图3:60年代至80年代库鲁斯台年降水呈下降趋势,20世纪80年代中期至低点后持续呈上升趋势,存在不规律波动。

Figure 2. 1961~2016 year humidity change in Kuru’s Grassland

图2. 库鲁斯台草原1961~2016年湿度变化

Figure 3. Annual variation trend of 1961~2016 year precipitation in Kuru’s Grassland

图3. 库鲁斯台草原1961~2016年降水量年变化趋势

3. 资料与方法

3.1. 资料

本文使用由新疆信息中心质控过库鲁斯台周边四个国家站点(塔城、额敏、托里、裕民) 1961~2016年温度及降水资料,该资料是无缺值连续资料。由图1可见库鲁斯台草原位于新疆塔额盆地腹地(E82˚36'~84˚00, N46˚09'~46˚44'),以四站平均资料作为库鲁斯台草原气象资料。构建库鲁斯台草原1961~2016年12个月尺度SPI和SPEI序列。

3.2. 方法

采用具有多时间尺度特征的标准化降水指数(SPI)与在SPI基础上考虑蒸散影响的标准化降水蒸散指数(SPEI)作为气候干湿状况的表征。不同时间尺度干旱指数的第一个月对应的是当前月,对n个月的时间尺度,从时间上自当月向前延续n−1个月。SPI指数是表征某时段降水量出现概率多少的指标之一,该指标适合月尺度以上相对于当地气候状况的干旱监测与评估。

SPI指数的构建过程如下:

假设某一时段的降水量为x,则其Γ分布的概率密度函数为:

(1)

式中:β为尺度参数;γ为形状参数;x为降水量;β和γ可用极大似然估计方法求得:

(2)

(3)

式中:

(4)

式中:ix为降水资料样本,

降水量气候平均值,n为计算序列的长度。确定概率密度函数中的参数后,对于某一年的降水量

,可求出随机变量x小于

事件的概率为:

(5)

利用数值积分可以计算用(1)和(5)式后的事件概率近似估计值。降水量为0时的事件概率为:

(6)

式中:m为降水量为0的样本数;n为总样本数。对Γ分布概率进行正太标准化处理,即将式(5)、(6)求得的概率值代入标准化正态分布函数,即:

(7)

对式(7)进行近似求解可得:

(8)

式中:

,当

时,

;

时,

。

,

,

;

,

,

。

SPEI指数的计算与SPI指数类似,计算时首先以某一时段降水量与潜在蒸散量的差值替代降水量,然后进行正态标准化,潜在蒸散采用Penman-Monteith公式(Allen等,1998)计算。

根据国家气象干旱等级标准,划分为5个等级,并确定相应的SPEI/SPI界限值,各级干旱指标见表1。

Table 1. Drought classification of SPEI and SPI

表1. SPEI和SPI干旱等级划分

SPI和SPEI是一种标准化的干旱指数,负值表示有干旱事件发生,正值则表示气候相对湿润,绝对值越大,表明干旱或湿润程度也越严重。SPEI具有多时间尺度的优点,1~6个月时间尺度的SPEI反映的是地表土壤水分变化,可以表征干旱对农业的影响。而12个月时间尺度SPEI与水文变化密切相关,反映的是某一地区长期的水分盈缺状态。相关研究指出,12个月及以上尺度的SPEI在新疆地区有较好的适用性,因此,本文以12个月时间尺度SPEI作为研究旱变化的指标。

4. 结果分析

本文采用SPI和SPEI作为干旱指标,对库鲁斯台草原干旱演变特征进行对比分析,得到同一时间段上两种指数统计出的干旱事件发生次数及发生年份基本统一,但同一降水变化序列,两种指数在时间变化上存有明显差异。将两种指数时空变化趋势与降水量和平均气温的时空变化趋势结果进行对比,以考察温度变化对库鲁斯台草原干湿变化的影响。

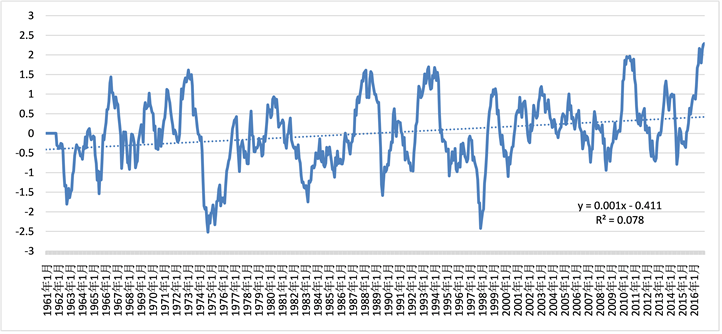

Figure 4. SPI scale of Kuru’s grassland for 1961~2016 years and 12 months

图4. 库鲁斯台草原1961~2016年12个月尺度的SPI

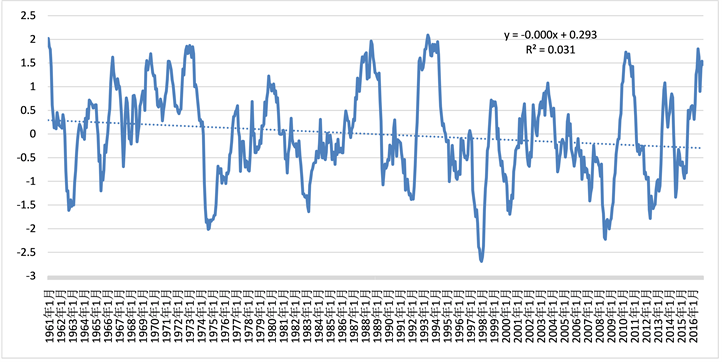

Figure 5. SPEI scale of Kuru’s grassland for 1961~2016 years and 12 months

图5. 库鲁斯台草原1961~2016年12个月尺度的SPEI

计算库鲁斯台草原56a 12个月尺度的SPI和SPEI,并进行线性回归平滑处理,得到其时间变化趋势图(图4、图5)。由图4可知,近56a库鲁斯台草原SPI整体呈现波动上升的趋势,线性趋势拟合也表明这种上升趋势是极其显著的,而SPEI整体呈波动下降的趋势。两种指数在以12个月为尺度的时间趋变化上均存在着较大差异,SPEI呈变干趋势,SPI则变湿趋势,与SPI相比,SPEI考虑了热量因子对潜在蒸散发的贡献,能较好地对气候变暖背景下研究区干旱进行刻画。

SPEI和SPEI序列曲线并分别于1962、1965、1974、1997、2000年及2008年下降到−1以下区域,意味着这6个年份发生了较为严重的干旱事件。文献 [5] [6] 及气象报道同样指出,新疆于1997、2006年和2008年发生普遍干旱灾害,特别是2008年被认为是有气象记录以来第二个严重干旱年。SPEI指数很好的探测到这些干旱事件的发生,充分显示了12个月尺度SPEI可以有效地反映库鲁斯台草原地区干旱发生及持续时间

5. 结论

1) 基于降水和蒸散的SPEI可以更灵活的反映月季干旱变化特征,而SPI指数没有温度变化对蒸散的影响,不利于表征月季干旱变化特征。

2) 近56a中,两种指数判定的同一时间尺度下的干旱事件次数和发生时间基本统一。

3) 两种指数在以12个月为尺度的时间趋变化上均存在着差异,SPEI呈变干趋势,SPI呈变湿趋势,与SPI相比,SPEI考虑了热量因子对潜在蒸散发的贡献,能较好地对气候变暖背景下研究区干旱进行刻画。