1. 引言

国内外对于无资料地区设计洪水计算研究较早,通常采用由雨量或流量资料推求 [1],我国一般采用前者,英美两国更侧重于后者。英国地区考虑流域特征值法、超定量系列或移置法来计算年最大洪水中值,通过相似流域站点资料计算综合频率曲线参数,由此计算无资料地区设计洪峰流量。美国主要采用相似流域资料建立洪峰流量与流域部分特征值的回归关系,从而推算出无资料地区的设计洪峰流量,主要包括区域影响法、区域回归法 [2] [3]。国内一般采用查阅当地设计暴雨洪水图集,得到设计暴雨历时和对应雨量,利用降雨径流相关图、单位线或地区经验公式 [4] 等产汇流计算得到无资料地区小流域设计洪水,或者通过查阅当地水文手册,得到当地设计洪水经验公式参数,进一步计算得到设计洪峰流量 [5]。

山洪灾害调查与分析评价中设计洪水计算方式,主要是调查无实测降雨资料小流域的暴雨特性,查用相应暴雨图集,用于推求无实测资料小流域的设计洪水,实际分析中多采用瞬时单位线法、推理公式法、分布式流域水文模型计算等,这三种方法具备了良好的理论与应用基础 [6]。业内学者对三种方法开展的研究多是从理论角度对假定条件及不足做出分析与讨论,并选用对大中型流域的设计洪水计算的结果进行对照,探讨了上述三种方法的优缺点;缺乏山区微型流域设计洪水结果合理性的验证及适用范围的研究。

微型流域因其一般洪水影响范围有限,大洪水发生时间较为久远,很难获得相对较可靠的洪痕资料;部分地区通过调查历史洪痕所得的水面线明显不合理,无法对手册计算的设计洪水成果进行验证;重庆地区山地、丘陵遍布,受山洪灾害影响的村落较多且较为分散,可划分的微型流域很多,按照传统查手册、图集方式一一计算,耗费时间、人力。因此,需要研究一种适应于重庆山区微型流域设计洪水的简易、较为合理的计算方法。

2. 微型流域概述

《全国山洪灾害防治规划》研究的山洪对象指的是山丘区的小流域(原则上面积小于200 km2),且由降水引起地表洪水,特征表现为突发性和陡涨陡落。然而通常情况下,我们将面积小于50 km2的流域称为小流域,而从山洪灾害调查评价实际工作中总结出的研究对象很多比一般意义上的小流域面积还小。重庆市由于受地理条件等因素影响,沿河村落较为零散,根据搜集到的2013~2017年重庆38个区县山洪灾害调查评价资料进行大数据统计,控制断面以上流域的集水面积一般很小,80%的设计流域面积在50 km2以下,接近50%的设计流域面积仅在10 km2以下,甚至超过10%的沿河村落设计流域面积小于1 km2,统计不同流域集水面积的沿河村落数量占比结果见图1。结合重庆市当地实际情况,我们将流域面积小于10 km2的流域称之为微型流域。

Figure 1. Proportion of the number of villages along the river on catchment area of different river basins in Chongqing

图1. 重庆市不同流域集水面积的沿河村落数量占比

3. 基于双对数关系的微型流域设计洪水便捷计算探究

一般说来,同一个地区的各调查河段大洪水重现期比较接近,在Qm~F (洪峰流量与集水面积)相关图上点群的分布具有一定的规律。当在某一流域或水文情形相近的区域进行了许多河段的洪水调查和计算以后,纵坐标取洪峰流量,横坐标取流域集水面积,在双对数纸上分区点绘其同频率的Qm~F的关系点,另一方面,收集本流域或本地区已经审查过的水文计算成果点绘到同一图纸,判断是否有突出偏离的点据,以此可以很好地起到检查作用,如图2。彩色点据表示将重庆市部分区县山洪灾害调查中部分详查点 [7] 百年一遇洪峰流量与分析断面以上流域集水面积点绘在双对数图上,可以看出这些点据分布集中,没有系统偏差,以此复核山洪灾害调查评价成果;黑色点据为收集到的重庆市部分已经审查过的工程水文设计成果系列(一般控制断面以上集水面积较大),与山洪灾害成果(集水面积多为200 km2以下)系列无系统偏离。通过趋势分析,可以看出点群在10 km2附近出现拐点。

Figure 2. Double logarithmic plot of flood peak discharge and watershed area

图2. 洪峰流量与流域面积双对数模型

由此将10 km2下微型流域单独作为一个系列建立Qm~F (洪峰流量与集水面积)双对数关系模型,通过勾绘当地1:10,000地形图,或卫星地图分析计算得到微型流域集水面积,可查阅此流域所在分区的双对数图,得到当地设计洪水洪峰流量。因此,通过该“Qm~F双对数关系模型”,可实现无资料地区微型流域设计洪水的计算。

4. 重庆市设计洪水分区

4.1. 分区影响因素

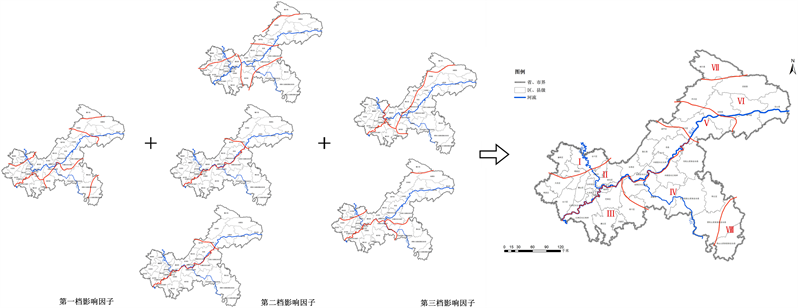

设计暴雨推求设计洪水的主要影响因素有流域暴雨特征及流域下垫面条件 [8],按照主次影响程度以及重要性,把分区的影响因素分为三个档次,第一档为重庆市暴雨径流关系;第二档:暴雨损失和入渗率参数、小流域产汇流参数、暴雨时面深关系和设计雨型;第三档:瞬时单位线汇流参数、综合无因次单位线因素。

把上述不同类的影响因素,分别在重庆市范围内进行分割,形成以单一影响因素为参数的多个图层,再叠加各个图层,合并为一个图层,通过聚类分析,从较大范围内的暴雨特性分布和自然地理景观、地形地貌条件、土壤植被等存在着的明显差异着手,考虑各个图层参数的影响程度和重要性,第一档影响因素重要性最高,即在聚类分析中,更多考虑暴雨与径流特性因素,再依次考虑第二、三档影响因子,将每个图层中比较近似的范围设置为一个分区,最终将重庆市划分为8个设计洪水计算初步分区(图3)。

Figure 3. Preliminary divisions of design flood calculation in Chongqing (8)

图3. 重庆市设计洪水计算初步分区(8个)

4.2. 分区修正

收集2013~2017年重庆地区38个区县 [9] 微型流域山洪灾害调查分析计算成果,纵坐标取洪峰流量,横坐标取流域集水面积,在双对数纸上分区点绘其同频率下的Qm~F的关系点。点据分布集中,多数点据无系统偏离。个别点据出现了较大偏离,经验证,存在计算方法选择不合理、参数选取不合适、未考虑虚拟堤防、复式断面洪峰流量计算不准确、水位流量关系线不合理等多种原因,经分析,舍去不合理的点据。

将38个区县映射到上述8个初步分区(图3)中,为方便区县行政单位单独管理,运用矛盾分析方法,抓住主要因素,忽略次要因素,将分区边界的区县进行碎片整合,尽量归类到同一分区中,按照不同分区单独绘制Qm~F双对数图。同一分区内,以Qm~F双对数图能集中分布,无系统偏离为基本要求。部分区县被切分为两个分区,经验算,两个分区内的点据无系统偏离,可以合并到同一分区,如南川区、酉阳县、铜梁区、开州区、云阳县等。部分区县如江津区、涪陵区、丰都区,其在长江南北两岸的点据形成系统偏离的两个系列,分别归并到不同的分区中。经验算,VIII区(秀山县)可以归并到IV区再作综合。V区和VI区可以合并作综合。因此,重庆市微型流域设计洪水计算分区最终可概化修正为6个分区(图4)。

Figure 4. Six divisions of micro-watershed design flood calculation in Chongqing

图4. 重庆市微型流域设计洪水计算六分区

应当指出,分区影响因素中诸如汇流参数等并不具有地理上的连续性,而区域之间常出现差异性,如在山区会有某个流域具有丘陵区甚至近乎平原区河流的汇流特性,反过来说也可能存在,对于微型流域来说洪水成因条件更复杂。因此,上述分区实质上是分区自然地理、暴雨特征等因素的反映和综合,分区是为了获得便捷的设计洪水计算成果,以及为无资料地区的微型流域在计算设计洪水时提供计算参数的区划。在使用分区综合成果时,需注意设计流域的特点是否与本区内一般流域特点相似,若显著不同,则考虑与设计流域更近似的临近分区成果。

5. 重庆市微型流域“六分区五频率”设计洪水成果

重庆市微型流域设计洪水I区主要在长江沿线,包括梁平、垫江、长寿、涪陵长江北岸、江北等区县;II区在渝东南地区,包括涪陵长江南岸、丰都长江南岸、石柱、武隆等区县;III区在渝西北地区,包括潼南等;IV区在渝西南和南部地区,包括南岸、江津长江南岸等;V区在渝东北地区,包括万州、开州等;VI区主要为城口。

重庆市微型流域设计洪水与流域面积关系可以统一用流量~面积双对数模型形式进行表示,其中Q为设计洪水洪峰流量,单位m3/s,A为流域集水面积,单位km2。举例二十年一遇设计洪水,双对数查算图见图5。

Figure 5. The calculation atlas and empirical formulas of the 20-year return period design flood on micro-watershed in six divisions of Chongqing

图5. 重庆市微型流域六个分区二十年一遇设计洪水查算图集与经验公式

6. 设计洪水成果验证

2016~2017年,我们对重庆市万州区、丰都县、城口县等区县实施了2013~2015年度山洪灾害详查点的预警指标复核,即运用近几年实际发生的较大洪水对预警指标进行检验与复核工作。采用上述“六分区五频率”设计洪水查算图集和经验公式计算详查点所在微型流域设计洪水,结合调查采集的实际发生的洪水水面线,分析并验证了前期设计洪水成果的合理性。

以2016年的万州“6.30”洪水、丰都“7.19”洪水、城口“5.31”洪水为例,此三场洪水分别为近几年较大的典型暴雨形成,多个乡镇涨水较大,部分村落成灾。针对万州区16个详查点进行预警指标的复核 [7],仅有1个对象未通过,原因为上游河道较窄行洪不畅,加之该村所在地地势较陡,导致河水从上游公路沿路冲下来,形成坡面汇流,本次成灾并非溪河涨水;丰都县18个详查点通过查阅上述图集和经验公式计算得到的设计洪水与实际洪水相符;城口县22个需复核的详查点通过查阅上述图集和经验公式计算得到的设计洪水与实际洪水相符,其中2个详查点的预警指标未通过复核,原因为原水位流量关系不合理,现场对这2个详查点所在河道断面进行调查测量,重新修正了水位流量关系,再进行山洪灾害分析评价工作中的一系列计算,得到了合理的预警指标值。

7. 结语

本文研究针对重庆地区10 km2以下微型流域缺乏水文资料的现状,基于“面积–流量双对数模型”对微型流域设计洪水计算进行探究,绘制了一套完整的覆盖重庆市全境微型流域“六分区五频率”设计洪水查算图集和经验公式,弥补了重庆市山区微型流域缺水文资料的现状,补全和细化了重庆地区流域设计洪水成果;以行政区划作为分区,能实现各县级无资料地区微型流域洪水的独立管理;结合沿河村落防洪现状,以及雨洪同频的假定,为无资料地区微型流域山洪灾害预警指标计算和检验复核工作提供依据,为下一步预警工作提供依据。文中重点提出了微型流域分区设计洪水计算思路和查算图集、公式,重点验证了部分区域成果,今后可逐步收集典型暴雨洪水配套资料,进一步对公式合理性进行验证。

参考文献