1. 引言

由于手机具有携带方便、功能多等特点,如网页浏览,电子邮件,在线游戏和社交网络(Billieux, 2012; Hou et al., 2017; Lepp, Barkley, & Karpinski, 2014),已成为日常生活中必不可少的一部分。近年来,随着手机的迅速普及,手机用户数量急剧增加。截至2018年底,中国手机用户约8.17亿,其中25.4%的用户为学生(CNNIC, 2019)。

在现有文献中,使用最频繁的术语是手机成瘾(Kwon et al., 2013),手机依赖(Billieux et al., 2008)和“无手机焦虑症”(“Nomophobia”) (害怕无法使用手机) (King et al., 2013)。最初研究手机依赖的学者研究的是移动电话(cell phone/mobile phone)的不合理使用,但是随着科技的发展,智能手机的普及,现有的研究主要关注的是智能手机成瘾,但鉴于在文献中还没有明确区分这些术语,因此本研究采用“手机依赖”(Mobile Phone Dependence, MPD)这一术语,并采用Leung (2008)提出的手机依赖的概念,即手机依赖可以被看作是一种与病理性赌博相似的冲动控制障碍,它没有任何致醉物质(化学物质)的参与。

研究表明,手机依赖和人际关系问题(Young, 2007)、学业成绩差(Ng & Wiemer-Hastings, 2005)、注意力问题(Block, 2008)以及很多心理问题(Thom, 2018; Zhang, Yang, Tu, Ding, & Lau, 2020)有关。手机依赖对人类社会适应的负面影响在青少年中更为突出,这主要是由于他们的自我控制能力较差且容易对新鲜事物产生好奇心(Steinberg et al., 2008),因此与其他年龄段群体相比,他们更容易过度使用手机(Livingstone, 1998)。尽管以往研究中有很多针对手机依赖预测因素和结果因素的研究,但很少有研究者探索青少年手机依赖的发展轨迹。有些青少年有严重的手机依赖症状,而其他青少年可能手机依赖症状较轻。很少有研究关注手机依赖的个体差异,以及可能影响手机依赖发展轨迹的影响因素。因此,在本研究中,我们的研究目的是:1) 利用潜类别增长模型(Latent Class Growth Modeling, LCGM)探索手机依赖的发展轨迹,2) 研究与手机依赖发展轨迹相关的风险因素和促进因素。具体来说,我们研究了性别、学业压力、心理痛苦、学业韧性和手机依赖的纵向关系。

1.1. 手机依赖的风险因素

研究表明,对于学校青少年来说,最突出的风险因素可能是学业压力。在以往研究中发现压力与各种成瘾之间存在着显著相关(Lam, Peng, Mai, & Jing, 2009),也就是说压力可能是成瘾行为的一个重要的风险因素。当个体经历内在或外在的压力时,就有可能产生成瘾,这种成瘾能分散人们对紧张体验的注意力,它是应对压力的一种机制。

根据以往的研究,超负荷的学业任务以及父母和教师的“望子成龙”是学校青少年面临的主要压力。据报道,与西方同龄人相比,中国青少年面临更高强度的学业压力(Liu & Lu, 2011)。因此,中国青少年可能会过度使用网络作为缓解这些压力的一种方式(Chiu, 2014)。大量研究表明,青少年的高水平学业压力与各种形式的网络成瘾相关,包括网络游戏成瘾(Snodgrass et al., 2014)和手机过度使用(许婷婷,2017)。因此,我们假设学业压力与手机依赖发展轨迹呈正相关。

青少年手机依赖的另一个风险因素是心理痛苦。根据一般压力理论,青少年的压力经历可能会导致心理痛苦,进而导致出现问题行为(Agnew, 1992)。换言之,手机依赖可能是青少年面对日常压力引起的焦虑和抑郁症状的一种不健康的应对方式。已有研究证实,心理痛苦在压力与很多问题行为之间起中介作用,如饮食失调(Goldschmidt et al., 2014; Haynos & Fruzzetti, 2011)和网络成瘾(Jun & Choi, 2015)。因此,我们假设心理痛苦与手机依赖发展轨迹呈正相关。

1.2. 手机依赖的促进因素

研究者认为,心理韧性可以看作是网络成瘾的一个重要保护因素,因为网络成瘾的一个主要原因是缺乏自我控制力和有效应对压力、挫折的心理韧性(高燕,李兆良,2009;巩彦平,胡瑜,2015)。在研究网络成瘾的问题上,Young (1996)的研究发现,心理韧性高的个体比心理韧性低的个体有更多的保护性资源,如高自尊、内控性、积极的应对方式等,这些可以缓冲个体的网络成瘾问题,让个体可以更有效地应对生活中的冲突和苦难,使个体更不容易卷入网络成瘾问题(郝传慧,2008)。研究者还发现,心理韧性可以负向预测手机依赖(廖雅琼等,2017),即心理韧性越高的人,手机依赖的程度越低。

学业韧性(教育韧性)被认为是特定教育情境下的一种具体的心理韧性,被定义为“应对剧烈的或长期的逆境的能力,这些逆境被认为是学生学业发展的主要威胁”(Martin, 2013; Cassidy, 2016)。学业韧性较高的青少年,在面临学业压力和心理痛苦时,能够保持高水平的学业动机和表现,因为他们积极评价自己,并得到老师和同伴的支持(Alva, 1991; Martin & Marsh, 2006)。因此,学业韧性可以降低学业压力和心理痛苦对手机依赖的负面影响(Luthar, Cicchetti, & Becker, 2000)。综上,我们假设学业韧性与手机依赖发展轨迹之间呈负相关。

并且,已有文献证实性别也是影响手机使用的一个关键因素。然而,关于手机依赖性别差异的研究结果存在差异。在一些研究中,女性比男性更容易依赖手机(Augner & Hacker 2012; Chóliz, 2012)。在另一项研究中,男性花在手机上的时间比女性更多(Lemish & Cohen, 2005)。然而,在其他研究中,没有发现手机使用上的性别差异(Bianchi & Phillips, 2005)。

2. 研究方法

2.1. 研究对象

本研究采取整群抽样法,在征得学校和学生本人同意后,以班级为单位选取广西省玉林市某中学高一年级433名学生作为被试,研究分三次进行,每次间隔6个月。由于学生搬家、转学、病假、事假等原因,部分被试丢失。到第三次测试时,共有140人(32.3%)没有参加第三次测试,导致数据丢失。最终共有293名被试参与,其中男生109人(37.2%),女生184人(62.8%),占比),平均年龄为17.46(SD =. 60)。单因素方差分析结果显示,三次测试都参与的被试与缺失被试在学业压力(F = 0.01, p > 0.05, partial η2 = 0)、心理痛苦(F = 0.01, p > 0.05, partial η2 = 0)、学业韧性(F = 0.79, p > 0.05, partial η2 = 0.002)和手机依赖(F = 2.42, p > 0.05, partial η2 = 0.006)方面没有显著差异。这说明样本的流失是随机的(张光珍,梁宗保,邓慧华,陆祖宏,2014),因此,本研究使用极大似然估计对缺失值进行处理(王孟成,2014)。

2.2. 研究工具

2.2.1. 手机依赖量表(Mobile Phone Dependence Index, MPAI)

采用中文版的手机依赖指数量表(MPAI)来测量手机依赖(黄海,牛露颖,周春燕,吴和鸣,2014),包括17个项目,如“你的朋友和家人抱怨你总是使用手机”等,采用5点计分(从1 = “一点也不”到5 = “总是”)。分数越高表示手机依赖越严重。该量表具有良好的信效度。在本研究中,该量表的Cronbach系数α分别为0.91 (T1)、0.91 (T2)和0.9 (T3)。验证性因素分析(CFA)表明,数据非常适合四因素模型,c2/df = 2.33,p < 0.001,SRMR = 0.046,CFI = 0.959,TLI = 0.948,RMSEA = 0.058。

2.2.2. 学业压力量表(Academic Stress Scale, ASS)

采用学业压力量表(Liu & Lu, 2012)测量学业压力,包括7个项目,如“完成作业对我来说是一种负担”等,采用4点计分(从0 = “非常不同意”到4 = “非常同意”)。分数越高表明学业压力越大。在本研究中Cronbach系数α为0.77。CFA结果表明,数据非常适合双因素模型:c2/df = 2.75,p < 0.001,SRMR = 0.033,CFI = 0.962,TLI = 0.938,RMSEA = 0.06。

2.2.3. 心理痛苦(Brief Symptom Inventroy, BSI)

采用简要症状清单(BSI; Derogatis, & Melisaratos, 1983)中用于测量抑郁和焦虑的两个分量表,分别有6个题项(Derogatis & Spencer, 1982),有研究表明抑郁与焦虑存在高度相关(r = 0.84),因此把这两个维度合并后成为心理痛苦这个潜变量的指标(Sellers, Caldwell, Schmeelk-Cone, & Zimmerman, 2003),共有12个项目,如“我感到紧张或焦虑”等,采用5点计分(从1 = “根本不”到5 = “极其严重”)。分数越高,心理痛苦程度越高。该量表具有良好的信效度。在本研究中,Cronbach系数α为0.93。CFA结果证实该模型拟合较好,c2/df = 2.86,p < 0.001,SRMR = 0.034,CFI = 0.968,TLI = 0.957,RMSEA = 0.068。

2.2.4. 学业韧性量表(Academic Resilience Scale, ARS)

采用Cassidy编制的学业韧性量表(ARS-30)来测量学业韧性,包括30个项目,如“我不会接受老师的评论”等,采用5点计分(从1 = “很可能”到5 = “不可能”)。分数越高表明学业适应力越高。由于因子负荷低(小于0.40),删除了4个项目,保留了26个项目供进一步分析。在本研究中,Cronbach系数α为0.87。CFA结果证实该模型拟合是可以接受的:c2/df = 2.34,p < 0.001,SRMR = 0.060,CFI = 0.864,TLI = 0.845,RMSEA = 0.058。

2.3. 分析方法

本研究使用潜类别增长模型(LCGM)来探索青少年手机依赖的发展轨迹。检验指标包括BIC、BLRT、Lo-Mendell-Rubin (LMR)和Entropy。BIC是模型适用性的描述性指标,值越低表示拟合越好。BLRT和LMR统计检验当前模型(k类)是否优于前一个模型(k-1类)。p值显著,说明k类模型优于k-1类模型。Entropy值在0~1之间,越接近1表示分组差异越显著(Lo, 2001; McLachlan & Peel, 2000)。

由于因变量为类别变量,所以采用Logistic回归分析自变量对手机依赖发展轨迹的影响,每一个分组类别是因变量,性别、基线水平的学业压力、心理痛苦和学业韧性是自变量。

3. 结果

3.1. 变量的描述性统计和相关分析

所有研究变量的均值、标准差和相关性结果见表1。学业压力与手机依赖呈正相关(T1: r = 0.38, p < 0.01; T2: r = 0.15, p < 0.05; T3: r = 0.17, p < 0.01)。心理痛苦与手机依赖呈正相关(T1: r = 0.36, p < 0.01; T2: r = 0.16, p < 0.01; T3: r = 0.23, p < 0.01)。学业韧性与手机依赖呈负相关(T1: r = −0.21, p < 0.01),在第1次测试中,男生手机依赖水平显著高于女生(M = 2.49, SD = 0.77),t = 2.72,d = −0.34,p < 0.01,但在第2次和第3次测试中未发现性别差异。

Table 1. Description statistics and correlation analysis of each variable

表1. 各变量的描述统计和相关分析(N = 293)

*p < 0.05,**p < 0.01,***p < 0.001。

3.2. 手机依赖的发展轨迹

拟合指数如表2所示,BIC结果四类模型最好,除了五类模型,其他类模型LMR,BLRT均达到显著水平,三类模型的Entropy最高,但斜率不显著,因此,综合以上结果,最终选定四类模型作为高中生手机依赖的潜在类别增长模型。

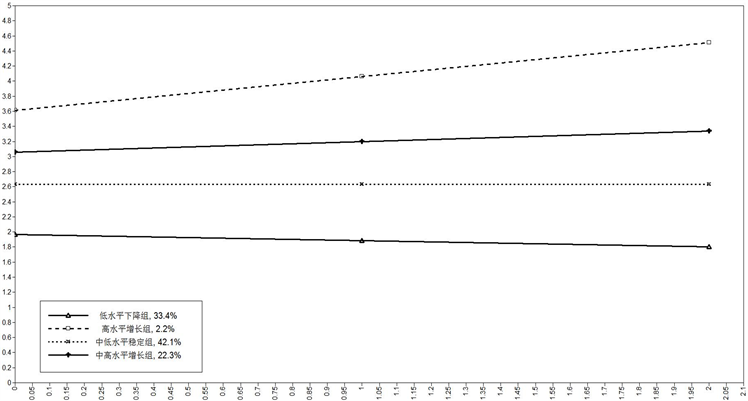

手机依赖亚组轨迹见图1。四类异质亚组轨迹的截距分别为3.613、3.057、2.631、1.967,斜率分别为0.449 (SE = 0.178, p < 0.05),0.141 (SE = 0.071, p < 0.05),0.000 (SE = 0.034, p > 0.05),−0.081 (SE = 0.040, p < 0.05)。基于这些参数,第一类被称为高水平增长组(n = 6, 2.0%),其特点是T1处的手机依赖水平最高,并且从T1到T3增长显著。第二类被称为中高水平增长组(n = 62, 21.2%),其中手机依赖在T1时处于中等偏高水平,并随着时间的推移略微增长。第三类被称为中低水平稳定组(n = 125, 42.7%),因为手机依赖在T1时处于中等偏低水平,并随着时间的推移保持稳定。第四类被称为低水平下降组(n = 100, 34.1%),因为在T1时手机依赖初始水平最低,而且从T1到T3时略微下降。

Table 2. Latent class growth model comparisons

表2. 潜在类别分析

注:黑色加粗BIC,Entropy,LMR and BLRT的第三组是最终选定的组别。

Figure 1. The four latent trajectories of MPD

图1. 手机依赖的四类异质分组

3.3. 手机依赖的主要预测指标

Logistic回归分析结果见表3,以低水平下降组为参照组。结果表明,高水平增长组和中高水平增长组的心理痛苦水平显著高于低水平下降组。根据优势比,与低水平下降组相比,心理痛苦每增加一个单位,处于高水平增长组的优势比为2.63,即比原来的发生比增加了1.63倍。心理痛苦每增加一个单位,处于中高水平增长组的优势比为1.82,即比原来的发生比增加了0.82倍。此外,学业压力和学业韧性与手机依赖异质亚组轨迹类别没有显著的相关性,并且在性别上没有显著差异。

Table 3. Multinomial logistic regression coefficients, standard errors, and odds ratios for variables in predicting latent class membership, using the Low decreasing class (Class #1) as the reference group

表3. Logistic回归分析结果(参照组为低水平下降组)

注:参照组为低水平下降组;OR即比值比。*p < 0.05,**p < 0.01,***p < 0.001。

4. 讨论

本研究是最早探索青少年手机依赖发展轨迹,并探讨与这些发展轨迹相关的风险和保护因素的研究之一。结果发现手机依赖的发展轨迹存在显著的个体差异,表现为四条异质亚组发展轨迹,分别为低水平下降组(33.4%)、中低水平稳定组(42.1%)、中高水平增长组(22.3%)和高水平增长组(2.2%)。Logistic回归分析结果显示,高水平增长组和中高水平增长组的心理痛苦水平显著高于低水平下降组。研究结果为发现青少年手机依赖的风险群体以及促进更有效的干预提供了启示。

4.1. 手机依赖的发展轨迹

本研究的四条异质亚组的分类结果与Lee和Chung (2016)的分类结果一致,在他的研究中确定了以下四个异质组:高水平依赖组(high-level dependency, 61.2%),中等水平依赖组(middle-level dependency, 26.8%),低水平依赖组(low-level Dependency, 5.4%)和低依赖效能组(low-dependency efficiency, 6.6%),虽然类别个数一致,但是具体分类及每一个类别的人数比例并不相同。从结果来看,在我们的研究中,大多数被试(75.5%)属于中低水平稳定组和低水平下降组,而在Lee和Chung (2016)研究中,61.2%的被试属于高水平依赖组。本研究得出的结果可以借鉴Yu等人(2013)的研究进行解释。首先,被试来源不同,在Lee和Chung (2016)的研究中,被试主要是初中生,而在我们的研究中被试主要为高中生。随着年龄的增长,青少年的自我控制能力会逐渐增强,因此他们更有可能控制自己的行为(Yu, Tan, & Shek, 2013)。青少年自我控制能力的增强使他们能够抑制使用手机的冲动(Elhai et al., 2018; Khang, Kim, & Kim, 2013)。其次,在本研究中,第一次收集数据时学生在读高一,最后一次收集数据时他们即将步入高三年级,因此在最后一次收集数据时他们的学习任务更繁重,即将面临高三的他们会把更多的时间和精力投入到学习中去,因此玩手机的时间会受到控制。一项来自郎艳等人(2008)的研究也发现,初三学生的网瘾率低于初二学生。

4.2. 手机依赖的主要预测指标

潜类别增长模型LCGM结果显示,高水平增长组(2.2%)和中高水平增长组(22.3%)的心理痛苦水平显著高于低水平下降组。根据一般压力理论,青少年在日常生活中的负面情绪可能会产生压力,从而导致过度使用手机、吸毒等问题行为,这些行为可能是减少或逃避负面情绪的一种应对方式(Agnew & White, 1992; Lee et al., 2014)。此外,由于网络的隐蔽性和匿名性,青少年在网络上可能会感到更为放松,这可能为他们提供了暂时逃离现实生活的可能(Young, 1996)。而青少年在网上获得的这种放松感最终可能会导致过度使用手机,从而增加上瘾的可能性(Li, Zhang, Li, Zhen, & Wang, 2010; Liu et al., 2019)。因此,父母、老师、心理健康教育工作者应该关注到这一小部分青少年,监控他们使用手机等电子设备的时间,逐渐打破青少年手机依赖的高水平发展轨迹(Coyne, Padilla-Walker, Holmgren, & Stockdale, 2018)。研究结果还表明,帮助青少年缓解负面情绪可能有助于减少对手机的依赖。

此外,与邓华琼(2015)、Bianchi和Phillips (2005)的研究结果一致,本研究发现手机依赖发展轨迹在性别上并没有显著差异,考虑到目前关于手机依赖的混合增长模型的研究较少,因此性别在其中的作用仍然有待进一步考察和确定。学业压力和学业韧性未能显著预测青少年手机依赖发展轨迹。对于学业压力和学业韧性无法显著预测手机依赖的异质亚组发展轨迹类别,这可能是因为,相对于心理痛苦,学业压力和学业韧性是手机依赖发展轨迹的更为远端的影响因素。相关研究表明,压力通过自我效能感、应对方式等中介变量影响成瘾行为(Chiu, 2014; McNicol & Thorsteinsson, 2017)。压力本身并不一定会导致与电子产品相关的过度使用,它取决于压力所引起的负面情绪,以及个人是否有能力或有积极的方式来应对压力。根据网络补偿性理论,只有当用户将网络作为处理负面情绪或逃避生活问题的主要途径时,才会表现出网络成瘾的模式(Kardefelt-Winther, 2014)。因此,学业压力和学业韧性对手机依赖的影响可能是通过心理痛苦的调节作用产生的。成瘾用户通过使用互联网以一种非理性的方式来应对他们的负面情绪。为了验证这个假设,我们基于第一次调查的数据进行了一个调节分析,这个假设得到了证实1。

4.3. 研究局限

首先,被试仅为高中学生,没有包括其他年龄阶段的学生,因此,不能完全揭示手机依赖的发展轨迹。未来应该增加追踪时间,进一步研究手机依赖在各个年龄阶段的发展轨迹。其次,本研究由于样本数量不多,导致高水平增长组的被试数量较少,未来研究可以增加样本数量。最后,对手机依赖的了解仅来源于高中生的自我报告。未来可以加入父母报告,将青少年与家长对于手机依赖的报告结果进行对比和分析,使研究结果更加全面和客观。

4.4. 研究结论

本研究更加深入地探讨了青少年手机依赖发展轨迹以及影响手机依赖发展轨迹的风险因素和促进因素。结果发现:1) 青少年手机依赖发展轨迹存在个体差异,表现为四条异质亚组发展轨迹,分别为低水平下降组(33.4%)、中低水平稳定组(42.1%)、中高水平增长组(22.3%)和高水平增长组(2.2%)。2) 心理痛苦是青少年手机依赖发展轨迹的风险因素,而学业压力和学业韧性没有显著预测手机依赖发展轨迹。本研究启示,父母、教育工作者、心理健康人员应该采取有针对性的措施,帮助学生学会调节自己的负面情绪,促进学生的心理健康发展。了解高中生手机依赖的发展情况,并据此制定干预方案与策略。

参考文献

NOTES

1在T1时,心理痛苦在学业压力和手机依赖之间起部分中介作用(β = 0.10, Boot SE = 0.02, 95% CI [0.06, 0.15])。学业韧性减弱了心理痛苦和手机依赖之间的联系(β = −0.11, SE = 0.04, t = −2.82, p < 0.01)。