1. 引言

自1990年Seiji Ogawa等人发现了血氧水平依赖(Blood Oxygenation Level Dependent, BOLD)的成像方法以来,依赖于BOLD信号研究生物功能的成像技术——功能磁共振成像(functional magnetic resonance imaging, fMRI)已经被广泛应用于生物、医学和心理学等多个研究领域。fMRI技术为我们解开大脑活动的奥秘提供了有力的支持。

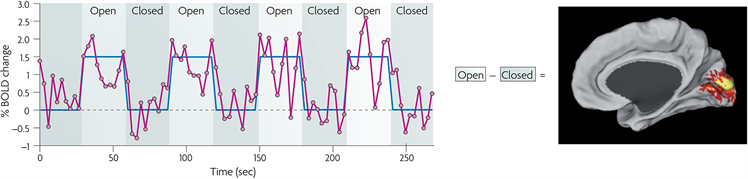

研究者们常用实验任务或是外部刺激研究个体的神经活动或行为,这也是目前我们所得到的关于大脑功能的信息最常用的手段(Fox & Raichle, 2007),这种研究方法即任务态功能磁共振成像(task fMRI)。任务态的研究设计中,主要有两种设计,一种是事件相关设计(event-relate design),另一种是区组设计(block design)。无论是事件相关设计,还是区组设计,都有基线(baseline)状态和激活(task-evoke)状态,而如果某一脑区在时间序列上观测到的BOLD信号的变化和实验设计中所设计的激活和基线状态的时间序列相吻合,则代表了这部分脑区有着相应的功能(图1)。任务态研究已经为我们研究人类的感觉(Engel et al., 1994)、认知(Bunge et al., 2002)和情绪(Ochsner et al., 2002)等领域做出了不可磨灭的贡献。但是现在,任务态研究依旧面临许多的挑战。

1.1. 任务态功能磁共振面临的局限性

人们在感知、思维和问题解决方面存在着许多差异。认知神经科学的一个重要目标就是探究这些差异现象背后的成因,了解这些差异有助于我们深入理解大脑活动和行为之间的联系。这些研究对于我们了解不同脑区的功能有着深远的意义。不同个体之间由于相同的实验操纵所引起的脑活动激活区域也不尽相同。如何解释这些脑部激活的个体差异成为了研究者们所关心的问题。

Figure 1. Traditional task functional magnetic resonance imaging method (Fox & Raichle, 2007)

图1. 传统的功能磁共振成像分析方法(Fox & Raichle, 2007)

通常,由实验任务引起的大脑活动的个体差异会被归因于大脑的形态学差异,绝大多数的脑成像研究依赖于不同大脑的空间排列(配准)来解释个体间的解剖学差异(Jenkinson & Smith, 2001)。还有的研究认为这些差异是因为不同个体在执行相同的任务的过程中,行为上会有细微的区别。因此,在许多脑成像研究中这些个体差异通常会被视为“噪声”,通过平均个体的脑激活的方法被“丢弃”(Kanai & Rees, 2011)。但有的研究者认为,这些所谓的“噪声”来源有很大一部分是个体自发的脑活动(Tavor et al., 2016),即这种差异并不是由外部实验任务引起的,而是个体大脑活动的固有特征。而这种脑部激活的个体差异究竟是外部刺激或是实验操纵引起的,还是个体本身固有的,仅凭任务态的研究方法无法得出确切的答案。

此外,任务态研究的局限性还在于:任务态的研究方法依赖个体对于外部刺激所做出的反应判断脑区的功能。但很多时候,研究的参与者可能无法执行任务或者对外部刺激做出反应,比如参与者患有癫痫(Smitha et al., 2019)、参与者处于昏迷状态(Kannurpatti, Rypma, & Biswal, 2012)或者参与者无法执行较为复杂的试验任务(Buckner, Krienen, & Yeo, 2013)。在这些情况下,研究者们需要更有效的、不依赖于外部刺激或任务就能精确地定位大脑功能区的研究方法。

总的来说,虽然任务态的研究对于探究神经科学有着不可磨灭的贡献,但是任务态研究无法解释任务执行过程中脑部激活的个体差异的来源是内在固有的还是外部刺激引起的,以及其依赖于个体的反应判断个体脑区的功能的局限性仍然需要被纳入研究者的考量范围。越来越多的研究发现大脑反应的个体差异在一定程度上可能是大脑所固有的,可以通过在静息态时收集和测量大脑的BOLD信号来进行预测(Tavor et al., 2016)。因此,目前的研究不应该仅仅基于任务态研究个体的脑激活,而应该结合静息态的研究方法探究个体的大脑激活是来源于实验操纵,还是个体脑部的自发活动。

1.2. 静息态功能磁共振成像的优势和可信度

Biswal等人1995年第一次证实个体在静息状态下,个体的初级运动神经网络中的节点之间不是毫无关系的,而是BOLD信号时间序列上存在高度相关(Biswal, Zerrin Yetkin, Haughton, & Hyde, 1995)。自此,静息态功能磁共振成像(resting state fMRI)的研究拉开了序幕。与任务态的研究需要个体进行某些任务相对应,为了最小化外部信息的输入,参与者们被要求在接受磁共振扫描时,不执行任何任务,只需要双目注视着屏幕上的十字或是闭上眼睛休息即可(Fox & Raichle, 2007),这样的研究被称为静息态的研究。静息态的研究方法被广泛应用于很多领域,比如在惊恐障碍(Lai & Wu, 2015),生活幸福感(Kong, Hu, Wang, Song, & Liu, 2015),抑郁症(Anand, Li, Wang, Lowe, & Dzemidzic, 2009; Greicius et al., 2007)等领域中。

在静息态的研究中,因为没有复杂任务或者实验刺激的干扰,只需要被试注视着十字符号或者是闭上眼休息,所以静息态的研究方法可以应用于多种多样群体的研究(Buckner et al., 2013)。因为没有实验任务的影响,在静息态下观察到的不同个体的BOLD信号自发波动的一些特征表征了个体本身脑激活具有的固有特征(Tavor et al., 2016)。与任务态相比,在研究脑部激活的个体差异方面,静息态的研究方法很好地控制了实验操纵引起差异,可以得到更为“纯净”的研究指标。

此外,静息态的研究方法也可以精准定位脑区的功能,具有良好的灵敏度和可信度。比如,一项研究发现,静息态指标可以检测个体脑部的语言区域,灵敏度达到了100%,而用任务态的方法定位,灵敏度则只有65.6% (Lemée et al., 2019)。另一项关于语言偏侧化的研究也表明,在定位语言偏侧化的脑区时,静息态和任务态研究表现出了高度的一致(Smitha et al., 2019)。这些研究表明,静息态研究也能精确地定位不同功能的脑区。

综上,静息态研究因其在临床试验中操作简便,不受实验操纵和外部刺激影响,可信度和灵敏度都较高的特点,适用于脑部激活的个体差异性研究。而且,目前已有部分研究通过考察跨越多个行为领域的大量实验任务,发现在不同的任务条件下,静息态的测量数据都可以在一定程度上准确预测任务状态下大脑活动的个体差异。这些研究为神经科学研究个体脑部激活的差异提供了新的方法。接下来,本文将主要介绍静息态预测个体大脑活动差异的研究方法及其应用,并且对未来的研究方向做出探讨。

2. 用静息态预测个体大脑活动的方法和例证

静息态的研究方法主要可以分为脑功能分化的研究方法和脑功能整合的研究方法两个部分。所谓功能分化,指的是采用静息态的研究方法寻找各个脑功能所对应的脑区,主要手段是功能定位。而功能整合的研究基本假设是,脑功能是由多个脑区协作完成的。故功能整合的主要研究方法包括了功能连接,脑网络分析等。接下来,文章将主要介绍不同的静息态预测个体脑部激活差异的研究方法以及例证。

2.1. 脑功能分化预测个体脑活动

在采用静息态的研究方法时,研究者为了表征个体大脑局部的自发性活动,常常采取的指标有低频波动振幅(amplitude of low frequency fluctuation, ALFF, Zang et al., 2007)、分数低频波动振幅(fractional ALFF, fALFF, Zou et al., 2008)和区域一致性(reginal homogeneity, ReHo, Zang, Jiang, Lu, He, & Tian, 2004)等。

其中,ReHo值是基于肯德尔和谐系数所计算出来的指标,其表征的是某一定区域之内相邻体素之间时间序列变化的同步性,常被用于表征相邻体素之间神经元活动的一致性。ALFF指的是采用低频的一个频段里所有的频率点上幅值的平均值,其主要其用于描述神经活动的强弱。ALFF值越大代表这一区域的神经活性越强。但研究者发现,在静息的态下,脑室的ALFF值也很高(Zou et al., 2008),为了避免这种伪迹的影响,研究者经常采用BOLD信号低频的振幅和全频段振幅的比值来表示神经活动的强弱,而这种低频的振幅和全频段振幅的比值,即为fALFF。

采用ALFF,fALFF和ReHo预测个体在任务状态下脑部激活的例子有很多。比如研究表明,在静息态抑郁症患者下双侧脑岛的ALFF值高于健康被试,而在识别情绪图片的任务状态下,抑郁症患者双侧脑岛激活显著小于健康被试(Yang et al., 2016)。该研究发现抑郁症患者双侧脑岛的异常,与实验任务设计是无关的。该项研究也说明了静息态的研究能预测个体在任务中的脑部激活情况。

另一项研究为了探究静息态的大脑信号波动能否预测任务引起的负激活,以及认知负荷是否会影响任务态和静息态下脑活动的关系,研究者采取n-back实验范式,以ALFF作为静息态状态活动的指标,发现其与任务状态下额中脑回和上下顶叶的激活呈正相关,与内侧前额叶皮层、后扣带皮层、额上回、颞上回、梭状回大脑在任务过程中激活呈负相关。此外,在较高的记忆负荷下,静息态状态的脑活动与任务诱发的脑活动信号在侧/额上回、下/顶叶、颞上回和中线区域之间的关系更强。这些结果表明静息状态下大脑的活动程度或促进特定的大脑回路参与执行认知任务,这也一定程度上解释了为什么静息态可以预测任务状态下的脑激活(Zou et al., 2013)。

还有一项研究采用了双侧手指敲击(FTAP)等任务,使用从第一组12名健康受试者确定的静息态和任务态之间的关联特征值,预测了第二组7名健康受试者在任务状态下的大脑活动。在该研究中,研究者发现个体的RSFA (resting-state fluctuation of amplitude, RSFA)和运动任务相关的ROI的BOLD信号有着显著的相关(Kannurpatti et al., 2012)。而RSFA和ALFF是等价的。另一项研究也采用了双侧手指敲击(FTAP)任务,研究者发现静息态下的ReHo值与任务激活的脑部活动信号之间存在中等程度的相关性(Yuan et al., 2013)。

2.2. 脑功能整合预测个体脑活动的差异

人脑在静息的状态下,某些区域的BOLD信号会存在一致性的低频波动,这种自发的一致性的波动被称为静息态功能连接(resting-state functional connectivity, RSFC),静息态功能连接被认为反映了普遍内在的认知系统的功能性(Mennes et al., 2010)。很多研究已经注意到了由任务引起的大脑活动与静息态所发现的功能连接的相似之处(Greicius & Menon, 2004; Smith et al., 2009; Thomason et al., 2008; Toro, Fox, & Paus, 2008)。比如有研究发现,理解能力不同的人在静息的状态下,语言区的功能连接表现出了差异,该研究因此认为静息状态下的功能连接也在高级的认知功能中有着重要的意义(Hasson, Nusbaum, & Small, 2009)。

采用功能整合研究静息态的方法根据数据分析的驱动方式不同又可以分为假设驱动和数据驱动。其中假设驱动依赖于假设确定感兴趣的脑区,分析感兴趣脑区之间或者是其与全脑其他脑区的关系,这种方法主要基于一般线性模型(general liner model, GLM)。数据驱动的方法则不需要预先的假设,主要包括独立成分分析(independent component analysis, ICA)和聚类分析等。

假设驱动分析的方法与数据驱动的方法相比,更具有生理意义。但是假设驱动的分析方法难以避免高的噪声。ICA的分析方法假定信号源是不同的“成分”,这些“成分”可以被看成是不同的脑网络,而每个体素的BOLD信号都是观测值,通过每个体素所观测到的BOLD值的不同,“还原”不同的“成分”。ICA的方法限定每个成分之间的独立性最大,这样根据成分数的不同,就会得到唯一的解。这种数据驱动的方法仍存在一些不足之处,比如根据成分数设定的不同,其得到的结果也不同,还有就是其难以与生理意义相结合。尽管这些方法各有优缺点,两种方法都证明,静息状态下的脑部活动信号能一定程度上预测个体脑在任务过程中大脑活动的差异。

2.2.1. 假设驱动的分析方法

有的研究基于静息态功能连接,采用记忆人脸图片和对应名字的记忆测验研究老年人的静息态功能连接和记忆过程中脑激活之间的关系(Wang et al., 2010)。研究发现,在静息态下,海马和后内侧皮层的功能连接强度可以预测老年人在记忆任务中的表现。具体来说,海马和后内侧皮层在静息状态下的功能连接强度和在实验任务中,图片和人名匹配成功的情况下的海马和后内侧皮层的激活呈现正相关。

还有研究者通过体素匹配的回归方法,采用侧抑制任务在26名健康成年人中,通过测量6个不同种子点的静息态功能连接的强度以及“默认(defult mode)”和“任务激活(task positive)”静息态脑网络,预测每个大脑体素中任务诱发的活动的强度(Mennes et al., 2010)。结果表明,在任务状态下大脑一些区域BOLD信号之间的个体差异可以通过以下两种静息态的属性之一来预测的:1) 该区域与任务状态下会激活的脑网络的正连接强度;2) 与默认网络的负向连接强度。研究表明,大多数在静息态功能连接和任务引发的BOLD活动之间表现出显著关系的区域,都位于默认网络和任务激活的脑网络之间的过渡区域。

2016年的一项研究基于静息态功能连接的数据设计了一套回归模型,这套模型可以预测任务态下的脑激活。该研究表明,即使不同被试脑区激活的大小、位置和形状都不一样,该模型依旧有着良好的预测效果(图2)。至于为什么静息态功能连接能预测任务态,作者认为这也许表明了即使人类处于什么都不想的状态,我们的大脑中的各个功能也是在互相影响的,比如各个脑网络依旧在互相影响(Tavor et al., 2016)。

Figure 2. Using three participants’ rest-state images predict their activities of brain during tasks (Tavor et al., 2016)

图2. 三名不同被试在不同任务下静息态预测任务态的结果(Tavor et al., 2016)

还有研究发现,年纪越大的人越倾向于记住积极的记忆,研究者发现老年人在编码积极的面孔情绪图片时,内侧前额叶活动会增强;在编码消极面孔图片时杏仁核和内侧前额叶之间的负功能耦合会增强,而年轻人在编码情绪面孔的时候,均未出现这些现象。在静息态时,老年人就表现出了更强的内侧前额叶和杏仁核连接,这也预示之后在学习情绪面孔时,随后更强的内侧活动(Sakaki, Nga, & Mather, 2013)。这不仅解释了为什么年长的人会更倾向于记得积极的情绪事件,而且说明,在静息状态下老人和年轻人的脑部活动差异与他们在编码情绪面孔过程中大脑活动的差异有着密不可分的关系。

2.2.2. 数据驱动的方法

采用数据驱动的研究方法,研究者们也发现了个体的静息状态下的脑部活动可以预测个体任务状态下的脑部活动。在一项研究帕金森症患者的功能磁共振成像研究中,研究者发现在静息状态下观察到的背侧注意网络(dorsal attention network, DAN)和额顶控制网络与随后注意网络任务中的定向网络和警觉网络之间存在着相关。该研究证明了在静息态时获得的动态功能连接可以预测随后的注意力任务中注意网络的活动。它表明在一个内在的网络中,静息态和任务态中脑部神经的活动是相关的并且这种相关具有一定的稳定性(Madhyastha, Askren, Boord, & Grabowski, 2015)。

在另一项关于工作记忆的研究中,研究者发现在最大的任务负荷下,默认网络和工作记忆所表现出来的网络内在相关性最大(Sala-Llonch et al., 2012)。研究者推测这种现象与在预期即将进行认知活动的情况下,后内侧顶叶皮层静息态活动可能与注意力所需的资源增加有关。该研究发现默认网络和工作记忆网络两个网络之间具有高度的连通性,并且它们之间具有高度的负相关关系,而这种负相关关系本身与个体间在任务时脑部激活的差异有关。换言之,默认网络和工作记忆网络的之间存在负相关,默认网络的强度负向预测了个体在工作记忆时的脑激活网络。

还有研究采用ICA的方法发现,静息态和任务态表现出了高度一致的镜像神经元网络(Plata-Bello et al., 2017)。有研究也采用ICA的分析方法,发现静息态下的语言网络和任务态下的语言网络有着高度的一致性(Lemée et al., 2019; Smitha et al., 2019)。这些研究不仅证明了静息态可以预测任务状态下脑部的激活,还为医学诊断脑部的功能区提供了方法。

3. 总结

静息态下大脑活动在一定程度上能预测任务状态下的脑激活。静息态的优势在于,排除了外部实验任务的干扰,可以更“纯净”地探究个体间脑激活差异。这为神经科学领域了解脑激活差异的来源提供了新的视角,也为医学领域,尤其是临床手术前的脑功能定位带来了新的方法。但是,采用静息态研究个体的脑部激活差异仍然有着一些局限性。

3.1. 静息态预测脑部激活的局限性

许多证据表明静息态可以预测个体在执行任务中的脑部激活,但静息态仍无法直接证明预测的有效性,需要依靠任务态或者其他手段,比如皮层定位(Cortical mapping, CM)的证据作为支撑(Lemée et al., 2019)。换言之,在现阶段,如果想证明静息态预测任务态的有效性,需要通过其他证据对结果进行支撑。

尽管有研究表明,静息态所预测的脑部激活是稳定存在的,比如有的研究发现默认网络在任务的前后都表现出了一致性(Wang et al., 2012)。但是仍有研究认为静息态是不断变化的。比如有研究发现,以新加坡和日本的老人为例,老年人的凸显网络、默认网络和执行控制网络在静息状态下比年轻人更为活跃(Chen et al., 2013)。随着年龄的增长,个体的静息态的活跃程度会发生变化。还有研究发现任务前和任务后的静息态的数据是不一样的(Muraskin et al., 2016; Tung et al., 2013),说明静息态会受到之前个体经历的影响。所以,在采用静息态预测个体脑部激活时,需要考虑不同个体静息态的稳定性。

最后,静息态预测脑激活的方向具有特异性,针对不同的大脑区域和脑网络,静息态可能正向预测个体的脑激活,也可能负向预测个体的脑激活。在前文中列举的例子中,有的研究发现静息态预测个体的脑激活是正向预测的(Kannurpatti et al., 2012),但有研究发现在一些情况下,静息态和任务态的关系是负向的(Mennes et al., 2010)。这说明,静息态预测个体的脑激活是存在特异性的,对于具体的问题和不同的脑区要具体分析。

3.2. 未来研究的设想

未来的研究需要解决的问题应该是进一步研究静息态预测脑部激活个体差异的有效性。虽然越来越多的研究注意到了静息态数据中所包含的信息和个体的高级认知功能和行为表现相关,但是证据大多是侧面的,比如通过行为和问卷测量。有研究发现,静息态下的视觉皮层和高级功能区之间的功能连接能预测视觉判断任务中的行为表现(Baldassarre et al., 2012)。还有研究证实采用静息态下的ReHo指标,可以预测stop signal任务中的停止信号时间(stop signal reaction time, SSRT),其中内侧前额叶和默认网络中的三个节点ReHo值与SSRT正相关,而SSRT与后岛叶和双侧枕中皮层呈现负相关(Tian, Ren, & Zang, 2012)。行为反应是脑部区域激活的外在表现,所以这些研究侧面显示了静息态对于脑部状态激活的预测作用,而直接的证据不够充足。未来研究将静息态和任务态一起研究,证明静息态中局部指标和功能连接,脑网络分析等方法的确能有效地预测个体在任务状态下的脑激活。

其次,可以采用大样本方法和数据建模手段,探究静息态预测任务态的效力。因为静息态研究不依赖于外部刺激和任务,所以数据相对较易采集。越来越多的研究计划用大样本揭示神经科学的现象和机制。已有大型的研究比如人类脑连接组研究计划(Human Connectome Project, HCP),该项目由华盛顿大学、明尼苏达大学和牛津大学牵头,旨在通过大样本研究健康成年人的脑活动(Essen et al., 2013)。还有研究采用建立数学模型的方法,成功地使用静息态功能连接的数据预测了个体任务状态下的脑活动(Tavor et al., 2016)。所以,在未来的研究中,可以采用大样本数据和数学建模的方法进行相关研究。

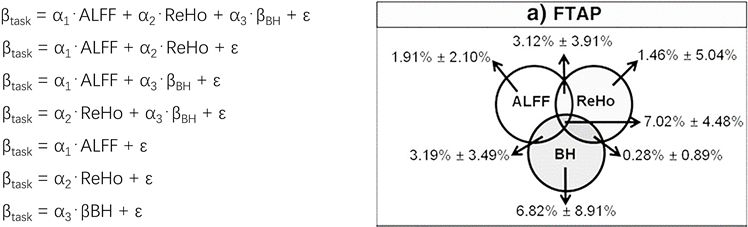

在选择研究手段上,可以采用多种指标进行预测。比如Yuan等人将ALFF、ReHo等值结合起来对任务状态下的脑部激活做了研究(Yuan et al., 2013)。值得注意的是,该研究采用了屏气(BH)任务。因为个体在屏息状态下,血流中的二氧化碳含量会升高,引起血管舒张,BOLD信号也会发生变化,而这种变化与ReHo值和ALFF值一样,不依赖实验任务反映了个体本身的神经活动。研究将BH的周期视为箱型函数,与常规的血液动力学函数进行卷积分析。该研究将实验任务当做因变量(Y),将ALFF、ReHo和BH视为自变量(X),采用一般线性模型研究三个指标对于任务激活相关的脑区的预测,具体的公式如图3。

Figure 3. Specific regression equations and FTAP task prediction results (Yuan et al., 2013)

图3. 具体回归方程和FTAP任务预测结果(Yuan et al., 2013)

研究者使用这些线性模型,计算了每一个线性方程中的r2值,r2表示每个对象解释因变量的贡献。然后,通过减去计算出的r2值,推导出ReHo、ALFF和BH对任务激活的脑活动信号的独立或共同的贡献(图3)。这一研究也启示未来的研究可以采用多重的静息态指标共同预测任务状态下脑激活。