1. 引言

致密砂岩油气藏作为非常规能源,其资源丰富,分布范围广泛。据美国联邦地质调查局研究结果显示,全球已发现或推测发育致密气的盆地大约有70个 [1]。我国在致密油气勘探方面也取得了较大突破,鄂尔多斯盆地上古生界、四川盆地上三叠统须家河组、塔里木盆地库车凹陷等发现了多个大型致密油气田,吐哈、松辽、南海、沁水、渤海湾等盆地也打了一批高产油气井,呈现出良好勘探前景 [2] [3]。不少学者预测,致密油气在未来10~20年之内将成为接替常规能源的重要来源 [4] [5]。致密砂岩油气藏普遍具有低孔、低渗、低丰度的特征 [5],“三低”特征决定了这些井只有经过改造后才能达到工业标准。因此,寻找致密砂岩油气藏“甜点带”是勘探开发的关键问题。大量勘探实践和研究表明,致密砂岩油气藏“甜点带”与裂缝发育和分布具有较高的一致性 [6] [7],寻找裂缝发育带就成为圈定致密油气藏高产区的重要任务。

目前国内外普遍将油气藏裂缝分为构造缝和非构造缝,其中非构造缝又包括层理缝、异常高压缝和微裂缝等多种裂缝类型。前人的研究多集中于构造缝对油气藏聚集产生影响的研究,部分研究对微裂缝、异常高压缝等裂缝类型也进行了探讨,但是针对层理缝的研究工作却较少进行。层理缝是指地层受到各种地质作用而沿着层理构造裂开的裂缝 [8]。层理缝在致密砂岩储层中普遍发育,在部分构造活动不强烈的盆地其发育程度甚至超过了构造缝(见表1)。

Table 1. Summary of bedding fracture development in petroliferous basins in China

表1. 我国含油气盆地层理缝发育情况汇总表

鉴于层理缝在致密砂岩中广泛存在,对致密砂岩油气藏形成和分布有着非常重要的影响,本文将在岩心和野外露头观察、薄片及扫描电镜观察的基础上,对我国致密砂岩中层理缝的赋存状态及其对油气分布的影响进行初步研究。研究成果将对加强致密砂岩中层理缝后期研究,提高致密砂岩甜点带预测成功率,增加致密砂岩勘探成功率有着重要的意义。

2. 层理缝的识别

2.1. 层理缝的定义

国内外对于层理缝的定义并不统一,多半学者从层理缝的成因入手,认为层理缝是因层理受各种地质作用,如挤压、剪切、流体充注、溶蚀等,沿着力学性质薄弱的层理面破碎而形成的裂缝 [3] [6] [8] [9] [10] [11] [12]。部分学者则认为层理缝的形成与外部构造作用和内部的层理薄弱面关系较小,层理缝是因为地史过程中多次卸载所形成的裂缝 [13]。另有少部分学者仅从层理缝赋存状态进行定义,认为层理缝是指沿层理面形成的低角度至水平(小于5˚)裂缝 [14]。

综合国内外学者对于层理缝的定义,对于层理缝是沿层理面剥离形成的裂缝这一点基本达成一致。但据此对层理缝进行定义,则会出现研究对象漏失的情况。众所周知,层理面是指层系的上、下界面,而层系则是由许多在成分、结构、厚度和产状上近似的同类型纹层组合而成。分析前人的研究内容及结合本文的研究结果发现,层理缝不单单发育于层理面这一构造位置,层系之内砂岩纹层之间的暗色条纹带(条纹带为沉积结构面,是力学薄弱面 [14] [15] [16] )同样也是层理缝的发育区域。因此,层理缝可以重新被定义,即微观的层理缝是指地层受到各种地质作用而沿着纹层间沉积结构面(暗色条纹带)裂开的裂缝;宏观的层理缝是指地层受到各种地质作用而沿着层系间的层理面裂开的裂缝。

2.2. 层理缝与水平缝的区别

针对裂缝的分类主要有三种:一是根据成因,分为构造缝和非构造缝;二是根据形成时间,分为天然裂缝和人工诱导缝;三是根据裂缝产状,分为垂直裂缝(大于85˚)、高角度裂缝(小于85˚大于45˚)、低角度裂缝(小于45˚大于5˚)和水平缝(小于5˚)。所以,“水平缝”便是裂缝倾角小于5˚的裂缝。“水平缝”的成因与构造应力和沉积结构面(又称薄弱结构面)有直接关系 [17]。在均质砂体中(即沉积结构面不发育的砂体),主要与应力有关;而在沉积结构面发育的非均质砂体中,则是应力与沉积结构面共同作用的结果。

层理缝是指受各种地质作用而沿层理构造裂开的裂缝。“层理缝”虽然在“平行层理”中较为发育(“水平缝”的一种),但低角度的层理受各种地质作用亦会发生层理面剥离,产生“层理缝” [16] [18] (低角度或高角度缝的一种)。因此,“层理缝”相较“水平缝”其研究对象中没有“均质砂体水平裂缝”,但却多了“低角度的层理缝”。两者研究对象互有重叠,却不尽相同。

3. 层理缝在含致密油气盆地大量存在

3.1. 层理缝在含油气盆地中广泛发育

致密油气藏中的层理缝被重视主要是受近几年页岩气勘探开发工作的启发。页岩大量发育层理缝,层理缝对于页岩气渗流、聚集及后期开发等有着重要的影响 [19] [20]。国内外不少学者总结发现,致密砂岩气藏一般发育在盆地中心和克拉通向斜等区域,这些位置一般构造比较稳定,沉积物以细砂和粉砂为主,砂岩成岩作用较强,砂泥岩薄互层发育,为低孔、低渗致密储层 [15] [16] [19]。层理缝对此类致密砂岩储层物性改善,致密油气运移和聚集具有十分重要作用,其对油气通道建设所做的贡献甚至要高于构造缝。目前,我国已发现致密油气藏的鄂尔多斯、四川、塔里木、吐哈、准噶尔、松辽等盆地均有大量层理缝发育(见表1)。如四川盆地元坝、新场气田的须家河组和孝泉、新场气田的侏罗系砂体气层,层理缝占发现裂缝类型比例超过70%以上 [9] [13]。鄂尔多斯盆地北部榆林和苏里格上古生界气田 [6]、西南部上古生界 [21]。

3.2. 层理缝的发育的沉积环境

层理缝与沉积环境类型有着密切的联系。前人研究认为,层理是层理缝发育的基础,不同的层理类型形成层理缝的难易程度不同 [7] [10] [15]。因此,层理缝的发育与否与层理类型、层理发育程度有着直接关系,而这些又与层理发育的沉积环境关系密切。根据前人研究成果统计发现,层理缝主要发育于平行层理中 [7],低角度交错层理偶有发现,但比例很低 [7],而平行层理一般出现在强水动力环境中,如河道、海(湖)岸和海滩沉积环境中。总结相关研究文献发现,层理缝主要发育于河道、分流河道、水下分流河道等沉积环境,部分层理缝在河口坝、泛滥平原等沉积环境亦被发现(见表1)。因此,高能沉积环境是层理缝发育的主要位置。

4. 层理缝在地层中的赋存状态

野外露头和岩心观察是进行裂缝研究的重要手段之一,本文选取鄂尔多斯盆地三叠系延长组延河剖面露头作为观察对象,对层理缝的野外赋存状态进行了观察和描述,结合本地区钻井岩心观察,对层理缝的宏观特征进行了研究。选取部分井位样品进行了镜下薄片和扫描电镜观察,对层理缝的微观特征进行了研究。延河剖面构造上位于鄂尔多斯盆地东南部,地理上位于陕西省延安市延长县,区内三叠系延长组完整出露,受沉积环境影响,延长组层理发育,是野外观察层理缝发育情况的良好地区。

4.1. 层理缝宏观特征

延长组在本地区发育三角洲和湖泊相沉积,其中砂体主要发育在三角洲前缘的河口坝、水下分流河道及深湖相的浊积岩中。河口坝和水下分流河道层理发育,主要发育有交错层理、平行层理、块状层理和波纹层理等类型。

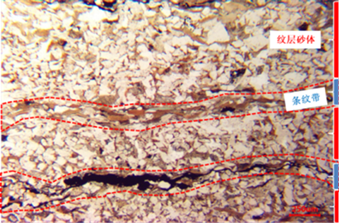

露头观察发现,层理缝多发育于细砂岩、粉砂岩中的平行层理或低角度板状、楔状层理,高角度板状、楔装及槽状交错层理较少发现。低角度层理缝走向主要为EW,部分区域还存在NE-NW向裂缝,但数量较少(见图1)。高角度层理缝密度一般为0.07条/m,远小于低角度层理缝的1.05条/m。层理缝在野外露头中多呈开启状态,延伸距离与层理的发育规模有着较好的一致性,较短的层理缝介于4~11 mm,较长的层理缝可达到2 m左右。层理缝多沿层理中暗色条纹裂开(见图2(a)),缝宽一般大于1 mm,缝面平直,缝内无充填,缝与缝之间相互平行(见图2(b))。裂缝密度除与层理的类型有关之外,岩性、薄互层发育程度及砂体厚度等都对其有一定的影响。

(a)

(a)  (b)

(b)

Figure 1. Field occurrence characteristics of bedding fractures in sand body of Chang 6 member of Donghanhe formation

图1. 董寒河延长组长6段砂体层理缝野外赋存特征

岩心中,开启的层理缝较少被发现,部分开启的层理缝呈现延伸距离短、断裂不连续、断裂面不平整的现象(见图2(c)~(e)),指示此类层理缝非天然裂缝,而可能是因钻井或取心卸压产生的沿层理裂开的诱导缝。闭合的层理缝多被方解石充填,部分因压实作用闭合的层理缝,其所在的暗色条纹带宽度明显小于周边未发生破裂的。

4.2. 层理缝微观特征

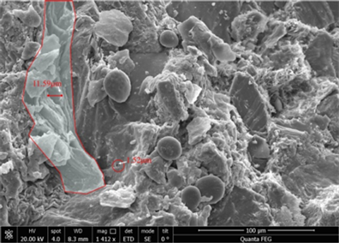

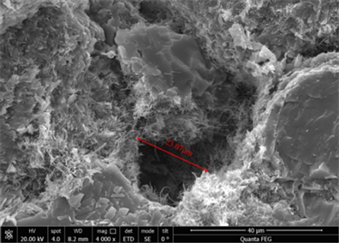

对层理缝进行薄片及扫描电镜观察发现,砂岩纹层与纹层之间存在暗色条纹带(见图3(a)),条纹带与其周围砂岩纹层相比,碎屑颗粒的矿物成分以暗色片状矿物云母为主(见图3(b)),石英含量较少,云母则以黑云母为主,具绿泥石化趋势,黑云母多与绿泥石碎片呈层状富集。条纹带的孔洞较上下纹层砂体更为发育,以微裂缝(见图3(b))、晶间孔(见图3(c))、粒间溶孔(见图3(d))为主,而砂岩纹层的储集空间主要为残余原生孔、粒间溶孔、粒内溶孔及少量的微裂缝。条纹带的晶间孔孔径可达11.59 μm,粒间溶孔的孔径是砂岩纹层的6.02~119.17倍。观察发现,微观层理缝一般沿黑云母的解理面裂开(见图3(c)),裂缝周围多伴生穿透石英颗粒的微裂缝(见图3(b)),这些微裂缝与层理缝组成了复杂的微观层理缝系统。

5. 层理缝与油气分布的关系

为了观察层理缝对油气分布的影响,本次研究对位于延安市延长县安沟乡三叠系延长组长6段油苗露头进行了实地观察描述。长6段作为鄂尔多斯盆地主力产油层,裂缝发育。主要裂缝类型为构造缝和层理缝,二者构成的运移体系控制了油气的运移。

(a)

(a)  (b)

(b)  (c)

(c)  (d)

(d)

Figure 3. Microstructure characteristics of bedding fracture. (a) X110 well, buried depth of 1500.52 m, length of 7 segments, dark bands developed in the sand body; (b) X110 well with buried depth of 1500.52 m, length of 7 segments, biotite and reservoir space of transition zone; (c) X110 well, buried depth 1500.52 m, 7 segments long, intergranular holes in flaky biotite; (d) X110 well, buried depth 1500.52 m, 7 segments long, intergranular holes in dark stripes.

图3. 层理缝微观结构特征。(a) X110井,埋深1500.52 m,长7段,暗色条带在砂体中发育;(b) X110井,埋深1500.52 m,长7段,黑云母及过渡带储集空间;(c) X110井,埋深1500.52 m,长7段,片状黑云母中的晶间孔;(d) X110井,埋深1500.52 m,长7段,暗色条纹带中的粒间孔

5.1. 层理及层理缝的存在改变了储层力学性质及物性

层理的出现说明沉积条件的变化,砂体因层理的存在会表现出较强的非均质性 [22]。根据沉积结构面上的强度特征可将层理分为非弱面型与弱面型(bedding of weak plane type)。非弱面型是在持续强水动力条件下形成的,层理类型主要为交错层理。此类层理的纹层与纹层之间粘结坚硬致密,因此岩体受力变形过程中一般不会沿层理发生破裂形成层理缝。而弱面型层理则是在水动力强弱交替的环境中形成,当水动力较弱时,沉积的云母等暗色片状矿物呈定向排列,形成层理,如平行层理、水平层理、潮汐层理、砂纹层理。这类层理中的纹层之间粘结较弱,当受到张应力或剪应力时会沿沉积结构面破裂,形成层理缝。

燕山期,鄂尔多斯盆地受中特提斯构造动力体系中羌塘地块与欧亚大陆碰撞拼贴产生的远程构造效应影响 [22],构造主应力方位为NW-SE向。受此影响,盆地内走向与主应力一致的低角度层理或者水平层理在挤压应力作用下,弱结构面开裂形成层理缝。喜山期,受太平洋板块和印度板块与欧亚板块俯冲碰撞影响,盆地的主应力方向为NNE-SSW。此时与主应力方向一致或相近的层理沿结构面破裂,形成层理缝。同时,在此期间鄂尔多斯盆地整体抬升,延长组上覆地层被风化剥蚀,在上覆压力卸载及层理中流体卸压膨胀双重作用下,部分层理缝产生。

层理缝的产生改变了原有致密砂岩的物性。层理缝沿黑云母解理面发生破裂,沟通了原本并不联通的晶间孔,增大了储层的储集空间和渗流能力。同时,与层理缝伴生的微裂缝、流体沿层理缝运移继而与周边发生反应产生的溶蚀孔洞,也大大改善了致密砂岩储层的物性。岩心样品分析发现,层理缝发育的储层渗透率通常是不发育的储层渗透率的3.01~18.95倍(见表2),层理缝不仅可以沟通原本孤立的致密砂岩孔隙,提高储层的渗透率,同时其自身也是良好的储集空间。

Table 2. Comparison table of permeability of rock samples with or without bedding fractures

表2. 有无层理缝岩样渗透率对比表

5.2. 宏观的层理缝控制油气在砂体间的横向运移

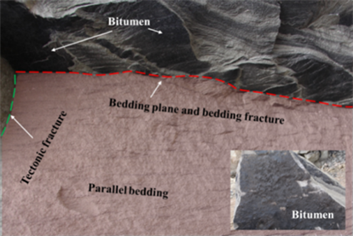

层理面相较于岩体内部暗色条纹界面具有规模大、延伸距离远、破裂压力小的特点。当构造应力作用于岩体时,层理面将首先吸收构造应力,进而发生破裂 [15] [16] [23],形成层理缝。伴随着构造应力逐渐增加,作用时间增长,微观的层理缝才逐渐产生。宏观的层理缝往往倾角小于5˚,延伸距离一般在50 m以上(见图4(a))。野外露头观察发现,宏观层理缝的剥离面残留大量沥青(见图4(b)),部分区域甚至仍有原油不断析出(见图1(b))。沥青的残余量或油苗析出程度要远远大于宏观层理缝上下砂体(见图1(b)),一定程度上说明了原油首先沿宏观层理缝运移,然后逐渐扩散或沿构造缝运移至周围砂体中。

(a)

(a)  (b)

(b)

Figure 4. The crude oil migrates regionally along the macroscopic bedding plane (fracture)

图4. 原油沿宏观层理面(缝)实现区域运移

5.3. 微观层理缝与构造缝共同控制油气在砂体内的运移

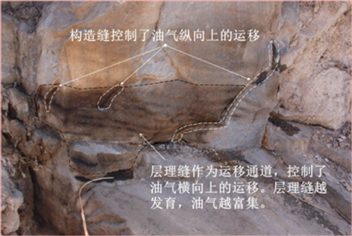

构造缝的存在使油气实现了纵向的运移,构造缝延伸到的区域均有油气分布,而未延伸到的地方,原油颜色明显浅于构造缝延伸到的区域(见图5)。层理缝作为运移通道之一,则主要控制了油气在砂体内的横向运移。观察发现,在富油的砂体中,绝对大部分层理缝都呈现出油苗渗出或原油颜色重于周边纹层砂体的特征,说明原油首先沿层理缝运移,然后逐渐扩散至周边砂体中(见图5)。且层理缝越发育,油气富集程度越高(见图5(a))。层理缝延伸距离越长,砂体内含油气的面积越大(见图5(b))。

(a)

(a)  (b)

(b)

Figure 5. Oil seedlings of Chang 6 member of Triassic Yanchang formation in Angou Township, Yanchang County and its relationship with bedding fractures and structural fractures

图5. 延长县安沟乡三叠系延长组长6段油苗及与层理缝和构造缝的分布关系

6. 结论

层理缝在含油气盆地中大量存在,部分地区层理缝占所有裂缝的比例甚至超过了构造缝,层理缝成为致密砂岩储层中重要的裂缝类型。为了统一层理缝的概念,明确层理缝研究的对象,从宏观和微观两个角度对层理缝重新进行了定义。根据定义,将层理缝与水平缝进行了对比,提高了层理缝现场识别能力。

层理缝的赋存除与构造位置有一定关系外,与其发育的沉积环境关系也特别密切。根据野外露头和岩心观察,层理缝一般发育于河道、海(湖)岸和海滩等高能水动力环境中,其中平行层理是层理缝发育的主要层理类型。层理缝在露头中多呈开启状态,岩心中多呈闭合状态。层理缝沿砂岩纹层间的暗色条纹裂开,镜下观察发现,裂纹一般黑云母解理面开裂。层理缝的孔洞发育情况要优于其上、下的砂岩纹层。

层理因暗色矿物的存在导致纹层之间的粘结力变弱,在张应力或剪切应力作用下层理上下纹层或层理面上下砂体发生移动。层理缝的产生改变了原有致密砂岩的物性,统计发现,层理缝发育的储层渗透率是不发育的3.01~18.95倍。受此影响,层理缝成为油气运移的重要通道,宏观的层理缝延伸距离较长,控制着致密砂岩中油气在砂体间的横向运移;微观层理缝延伸距离较短,与构造缝一起控制着油气在单砂体的运移和分布。