1. 引言

在政治学因果关系的研究中有诸多角度,但是以往因果效应的运用已经不能满足对因果关系的深度剖析,通过长期学者的研究,因果机制逐渐发展成为社会科学研究的基本模式,过程追踪法也在与纯量化研究的较量中发展成为挖掘因果机制的主要方法,通过追踪和回溯整个事件的过程以降低层次和缩短时滞,找出原因和结果之间的环节和链条 [1]。过程追踪法给予能动者更大的研究空间,通过时间和事件的顺序找出更有价值性的研究内容。目前国内外有诸多关于过程追踪法的研究,本文聚焦于最具代表性的斯考切波与她的著作《国家与社会革命》,着重探究影响俄国社会革命发生的变量,梳理革命发生的因果链条。

2. 因果机制及过程追踪法

2.1. 对因果机制的多种解释

因果机制是政治学研究中非常重要的一种内在逻辑机制。休谟从他颇具思辨力的逻辑提出,因果机制是永远打不开的黑匣子,尽管宇宙万物相互紧密联系,而其背后的联系机制却难以被人类感知而发现 [2]。可见,因果关系作为事物相互联系的一种方式而为人熟知,但具体的因果机制作为因果关系的内在却不易获得。在政治学研究中,因果机制完备与否,直接关系到政治学研究的信度和效度。那么作为一种方法论理念,因果机制究竟应该如何定义呢?

任晓明、赵华在《批判实在论的因果机制思想探析》一文中整理概括了英国科学哲学家罗伊·巴斯卡的观点。罗伊·巴斯卡作为一名批判实在论的典型代表,从对实证主义因果论的批判出发,明确了因果机制的事实性和必然性。在他看来,“科学研究的主要工作在于探究世界真实层面中的机制,而机制是必然存在的现象” [3]。因此,罗伊·巴斯卡的因果机制思想比休谟的因果推论更加深入、透彻,是一种彻底的机制论。从这个意义上讲,因果机制的研究方法是对因果推论的更新和进步,将认知层面推入到事物之间的联系方面,也更加贴近于现实。在本体论、认识论方面,徐竹有类似的观点,他明确了因果机制在社会科学领域具备的说明作用,列举了埃尔斯特、利特尔、斯廷奇库姆与邦格对因果机制的定义,在邦格的社会机制理论的基础上指出因果机制具有实在论与生成性的含义 [4]。

而刘骥、张玲、陈子恪等人则进一步探求因果机制究竟是什么,如何研究,他们在文中以“社会科学为什么要找因果机制?”为中心问题,首先依据不同的机制观及其共识界定了因果机制的概念,接着从解释力和能动性两方面强调了因果机制的必要性,最后运用三本使用因果机制方法的著作为案例范本,阐述如何挖掘因果机制。在作者看来,因果机制的产生是为了弥补覆盖率和因果效应对社会现象解释力不足的局面。因此,因果机制实则是社会科学家在追求真理过程中不断说服自己与他人,而能动地去寻找、建立的一种解释模式和框架,它在深入认识事物时发挥着缓解理解困境、允许能动性产生实效的不可替代的作用。

同样地,蒋建忠认为因果机制时由于因果效应无法解释“霸权国为什么会导致国际社会的稳定”而出现在社会科学研究中 [5]。他以通俗的比喻表明了因果效应和因果机制的关系,将因果效应看作社会科学研究的模式,即一种思路向路,而把因果机制看作社会科学研究的具体方法。在这个意义上讲,因果机制是对因果效应的深化,它着眼于造成某种现象的具体机制或是详细进路,更加强调自变量与因变量之间的影响变化过程,并将解释变量是如何导致被解释变量的过程作为构成这一研究方法的重点。因此,蒋建忠进一步提出,研究因果机制可以使用的三种方法:过程追踪法、时序分析法和典型特征法,这三种方法的提出和整理实则也明确了因果机制含义的界定,且对于因果机制的具体研究方法有了指向。

曲博等人则在界定因果机制含义的基础上,更加明确地提出因果机制的研究方法,更加侧重于对因果机制如何发挥作用的研究和探讨。曲博首先比较了因果机制和因果影响的不同作用方式和推理逻辑,明确指出因果机制强调的是原因发挥影响并造成结果的过程,是将解释变量和被解释变量联系起来的合理方式 [6]。同时他对认为因果机制具有不可直接观测性的定义进行批评,指出因果机制的研究可采用定量分析的方法,而过程追踪法则是理解变量间制度结构的有力工具。

同曲博一样,詹姆斯·马奥尼也同时指出了过程分析是探究因果机制的方法。詹姆斯·马奥尼为因果机制下定义:“不可观测的最终的物质的、社会的或者心理的过程,通过这些过程,具有因果能力的行为体在特定背景或条件下,将能力、信息或者问题作用于其他行为体” [7] 不难发现,他对因果机制的界定是比较概括的,对因果机制定义的关键词依然是“过程”。在他看来因果机制实际上是因果关系发生、发展、作用的中介结构,其基本特征就是待解释现象和解释变量,以及两者之间因具备的因果关系。此外,在对因果机制的理解方式中,他指出历史分析是一个重要方法,同时它也是比较政治研究中发挥重要理解作用的模式之一。

左才则梳理了国内外诸多政治学家围绕因果关系展开的讨论,从休谟或新休谟传统出发,理清因果关系在反事实逻辑与实验逻辑中的定义和作用方式,提出因果机制法。他同样强调,因果机制的角度关注原因导致结果的过程,尤其着重考察作用力是如何通过不同主体行为的互动传递出来的。他认为,在因果机制的视角下,原因(X)与结果(Y)之间并不总是、也不需要存在常规关联或共变,只要X的确能通过某个机制产生Y,X就是Y发生的原因 [8],同时他给出了不同学者对“机制”的认识,强调因果机制在认识事实发生的原因方面具有实验与逻辑相结合的天然优越性。尽管在文中左立指出过程追踪对因果机制研究的重要性,但他并没有梳理过程追踪与历史分析的具体使用方法与模式,对因果机制的研究思路没有做详细归纳。

2.2. 对过程追踪法的多种解释

过程追踪法最早是由德瑞克·比奇和拉斯姆斯·布朗两位丹麦学者于2013年提出,他们将过程追踪法界定为一种“通过单一案例探究其因果机制”的研究方法 [9],是在研究个人决策的认知过程中发展起来的。熊烁天与吴兵则在文中进一步指出,当因果机制的重要性和合理性得到确认之后,过程追踪法才成为一种相对独立的研究方法 [9],同时,过程追踪法可用于研究案例中X与Y之间的明确关系。作者在文中运用过程追踪法考量重庆国民政府外交决策的一般性机制完成了事实观察和理论构建的任务。

蒋建忠提出过程追踪法是一种试图接近隐藏在现象背后的机制或微观基础的方法或者“确定原因与结果之间因果过程——因果链或因果机制——的方法” [10]。同时,他提出过程追踪法对于法国、德国等革命案例研究的适应性和契合性,并指明过程追踪法在案例数量的选择和构建联系的主客观性方面具有较大争议,是影响过程追踪法应用的一个障碍。曲博则指出,“过程追踪法是在研究个人决策的认知过程中发展起来的” [11],他强调过程追踪法在认识事实、了解因果关系的复杂性、验证假设并提出新的假设等方面的重要作用。此外,过程追踪法在国际关系领域也具备较强的应用性和实效性,在剖析某种国际现象产生原因方面具有不可替代的作用。

3. 过程追踪法解释因果机制

经过前文对因果机制和过程追踪法的阐述,我们已经知道,过程追踪法作为分析因果关系的一种研究方法,在探寻各种史实的前因后果中发挥着重要作用。过程追踪法从历史的视角分析了由因及果的过程及其重大因素,从而推导出因果机制,笔者同意将过程追踪法称为“因果阐释链”的说法,因为过程追踪法的实质正是一种解释和分析案例因果链条的研究方法,在运用时需要构建结构模型或过程模型,以期提出新的假设或是理解复杂的因果关系,亦或是对理论进行新的延展。本文重点关注过程追踪法对复杂因果关系的解释力是如何体现的,以斯考切波在《国家与社会革命》中对俄国社会革命的探究为视角。

斯考切波在《国家与社会革命》中以结构性视角比较—分析法国、中国、俄国三个国家社会革命发生的原因,她所考察的结构性关系包括:传统农业社会中的地主与农民之间的关系、旧制度下的国家政权与支配阶级之间的关系、旧制度下的国家在资本主义经济体系中的地位及其在竞争性的国际体系中的地位。在研究方法方面,她在对三者进行比较—分析的同时,对单个案例采用了过程追踪的方法进行研究,在考察各国的革命性危机时,主要集中分析了国家与外国军事竞争者、与国内的支配阶级和现存社会经济结构的关系,在一系列相互纠缠的复杂关系中,有着不同处境并存在着各种动机的群体,它们是错综复杂地展开的多元冲突中的参与者,正是这些中观层次的行为体受到不同制度的束缚而成为了导致国家革命的重要原因。

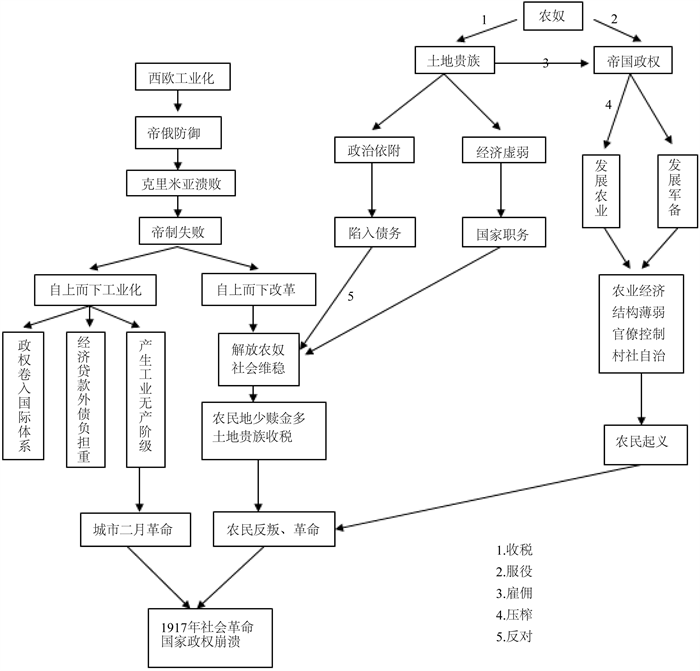

在沙皇俄国,旧制度下的国家政权持续压榨农业经济的发展,造成了俄国农业经济虽然没有停滞不前,但实际增长远低于欧洲水平,长期沉重的赋税和服役使俄国农奴被牢牢束缚在贫瘠的土地上。即使国家政权指导下的农业和军备发展给了俄国融入国际体系的自信,但是克里米亚战争的失败严重冲击了俄国的社会稳定,几乎造成国家架构的崩溃,这使得一定程度的社会改革势在必行。为了避免社会矛盾彻底激化导致革命的爆发,帝国官员在沙皇的支持下进行了自上而下的改革,一方面农奴制改革,虽然遭到了土地贵族一定程度的反对,但是由于俄国土地贵族长期经济虚弱、政治依附于国家政权,因而其在推行改革的过程中并未能形成一股强大的阻止力量,农奴制改革得以顺利推行,然而改革的不彻底也造成了农民土地少却赎金多,土地贵族继续收税的局面。另一方面在解放农奴之后,国家自上而下迅速地推进工业化,使得俄国政权被迫卷入国际体系,同盟关系随着欧洲战乱变得松散,面临巨大的国际压力;经济方面俄国沙皇重度依赖外国贷款和投资,造成了国家外债负担沉重;工业化的推进促成了无产阶级的产生和壮大。最终,土地贵族对沙皇政府丧失信心和希望,农民发生暴动和反叛,工人开展运动维护权益,在一战的刺激下,1917年社会革命爆发,国家政权崩溃(因果关系图见图1)。

在这个因果关系中我们不难发现,“克里米亚战争失败”是整个因果链条的催化剂,“落后的农奴经济”“强压的国家政权”是整个因果链条的主要变量,“地主贵族虚弱”“国家工业化”是整个因果链条的重要变量,“无产阶级产生、壮大”和“一战爆发”作为导火线共同刺激了俄国社会革命的产生。在追寻和分析其原因产生运用的过程中,斯考切波将研究层次从宏观的国家层面降低到微观的阶级层面,透过克里米亚战争溃败的现象看到其背后的深层原因,实则是落后的农奴经济所带来的军事技术落后,在维护国际地位,面对国际压力这一环节中不得不考虑到土地贵族的虚弱性对农奴制改革的推行起到了微小但不可忽视的阻碍作用,在这部分因果机制中,也揭示了之后俄国自上而下的改革得以进行的前提条件。总而言之,在运用过程追踪法时,要首先确定作为结果的因变量,其次需要在追溯历史的过程中构建基本的框架模型,以便于填充具体影响条件,同时需要确定每一个重要的时间和事件节点,确定构成因果关系的各个变量,理解变量之间的相互作用方式。此外,运用过程追踪法研究因果机制重点在加强对因果关系的解释力,因而,每一个可能的变量都需要加以假设和验证,为了更好地梳理和剖析因果机制,需要着重还原内在的深层联系。

Figure 1. The causality of the social revolution in Russia

图1. 俄国爆发社会革命的因果梳理图(笔者自制)

4. 结语

通过对过程追踪法的分析以及结合俄国社会革命的具体案例研究,我们从中得知过程追踪分析法作为因果机制的主要研究手段,所针对的是整个事件的展开过程,在这个程度上不仅可以更深入地帮助我们解释事件发生的原因并且为探究事件的发生过程提供了更多的可能性。但是在学习斯考切波《国家与社会革命》对过程追踪法的运用过程中,笔者发现,运用过程追踪法容易使人囿于结构化视角,而忽视能动者的作用,比如,斯考切波过于强调结构性的作用,在相当程度上忽视了一些革命领袖人物(微观层次)在革命过程中所起的重大作用。同时,基于结构化视角寻找因果机制变量的过程会被作者本身固有的结构框架而限制,过分强调某一影响因素,有意无意忽视本来应该很重要的因素,例如,纵然斯考切波强调革命是发生的而不是制造的,并且在书中明确了要分析的三对关系,但明显忽视了城市工人在革命过程中所起的重要作用。此外,对多个案例进行比较分析时容易受到其它案例的影响,继而导致研究者的认知模糊,从而忽视了某些发挥过不显眼作用的偶然事件。综上所述,我们在使用过程追踪法时,要更大地发挥研究者的能动性,清醒地感知每一个可能的影响要素,细致寻找其中的因果关系,对于偶然事件的出现也不能忽略,要在更低层次的影响因素方面建立因果链条,不局限于惯有的思维方式中,不断提高创造力。