1. 引言

乳腺癌是女性最常见的恶性肿瘤之一,研究显示(Chen et al., 2016),我国乳腺癌发病率为268.6/10万且逐年上升,居我国女性癌症发病率和死亡率第1位(Bray et al., 2018)。乳房是女性特征的必要因素,乳腺癌被认为是对女性乳房、女性气质、身体形象的严重威胁,会给女性带来巨大的身体和心理负担(Begovic-Juhant, 2012)。目前,乳腺癌患者的治疗方案逐渐增多,包括保乳术、根治术、术后重建术、放化疗等,但不同的治疗方式对女性产生的潜在风险与收益不同,其临床决策过程是更复杂和敏感的,最终的治疗决策需要符合患者的需求和偏好。此外,随着医学模式的转变和患者权利意识的提高,患者在医疗过程中的角色发生了变化,开始由被动接受者向主动参与者转变,患者的参与意识逐渐增强(李玉,2017)。研究表明(Lam et al., 2014; López et al., 2014; Vogel et al., 2009),癌症患者决策参与积极,会降低患者的决策后悔程度,降低其焦虑抑郁情绪,提高患者的医疗满意度,从而改善患者生活质量,降低医患矛盾。因此,乳腺癌患者参与治疗决策过程是尤为重要的。但尚未对决策参与形成统一的概念,Thompson (2007)等学者认为决策参与就是患者参与到自身的病情讨论、给患者提供相关信息、询问其对治疗的看法,使其参与到整个决策过程中。近年来,国内外探讨乳腺癌患者治疗决策参与体验的质性研究增多,但研究结论的侧重点差异较大,无法全面概括患者在参与治疗决策过程中的体验,且尚未有研究对乳腺癌患者的决策参与体验研究进行系统的整理与归纳。因此,本研究拟采用Meta整合的方法,更加全面,清晰地描述乳腺癌患者决策参与过程的体验,为今后制定干预措施,促进乳腺癌患者决策参与提供借鉴。

2. 资料与方法

2.1. 文献纳入与排除标准

2.1.1. 纳入标准

根据质性研究问题构建SPIDER模型(孙皓,时景璞,2014),确定本研究文献的纳入标准:① 研究对象:病理学明确诊断的乳腺癌患者(不限疾病分期、病理分型、是否转移);② 感兴趣的现象:住院期间患者的治疗决策过程(包括手术、免疫治疗、生物治疗等,不限治疗方式);③ 研究设计:采用扎根理论、现象学、人种学、行动研究等方法的质性研究;④ 研究内容:乳腺癌患者决策参与体验、感受、态度、认知、观点;⑤ 研究类型:质性研究、混和方法学研究。

2.1.2. 排除标准

本研究文献的排除标准:① 研究对象年龄 < 18岁;② 非中、英文文献;③ 无全文的文献;④ 会议论文;⑤ 结果来自混合方法研究中的量性研究;⑥ 研究内容仅讨论患者治疗经验,非决策参与的过程;⑦ 研究内容是其他决策,非治疗相关决策参与。

2.2. 检索策略

计算机检索英文数据库PubMed、Web of Science、Embase、Cochrane Library、PsycINFO和中文数据库中国知网、万方、维普、中国生物医学文献数据库,收集从建库至2020年5月31日收录的关于乳腺癌患者决策参与体验的质性研究。英文检索词包括:“breast neoplasms/breast carcinoma/breast cancer/breast tumor” “Decision Making/treatment decision*/medical decision*/patient* engagement/patient* involvement/ patient* participation/ share decision* /SDM” “experience*/concept/perspective/perception*/feeling*/attitude*/ belief*/qualitative research/qualitative study”;中文检索词包括:“乳腺癌/乳癌/乳腺肿瘤”;“决策参与/参与决策/治疗决策/临床决策/医疗决策/诊疗决策/患者参与/病人参与/共享决策/共同决策”“体验/感受/观点/看法/认知/态度/信念/质性研究/定性研究”,对纳入研究的参考文献进行追溯。以PubMed为例,具体检索策略如下:

#1(((“breast cancer”[Title]) OR (“breast tumor”[Title])) OR (“breast neoplasms”[Title])) OR “(breast carcinoma”[Title])

#2(((((((“decision making”[Title]) OR (“treatment decision*”[Title])) OR

(“medical decision*”[Title])) OR (“patient* engagement”[Title])) OR

(“patient* involvement”[Title])) OR (“patient* participation”[Title])) OR

(“share Decision*”[Title])) OR (“SDM”[Title])

#3(((((((experience*[Title]) OR (concept[Title])) OR (perspective[Title])) OR

(felling*[Title])) OR (attitude*[Title])) OR (belief*[Title])) OR (“qualitative

research”[MeSH Terms])

#4#1 AND #2 AND #3

2.3. 文献筛选与资料提取

借助EndnoteX8文献管理软件完成文献管理和查重,排除重复文献。首先阅读文题和摘要排除与主题无关的文献,进一步阅读可能合格的文献全文,根据纳排标准确定纳入的文献。文献筛选工作是由2名经过循证相关培训课程的评价者独立进行,若有分歧,与第3名评价者讨论,直至结果达成一致为止。文献资料提取的主要内容包括:作者(发表年份)、国家、质性研究方法、研究对象、感兴趣的现象、主要结果。

2.4. 文献质量评价

本研究采取澳大利亚JBI循证卫生保健中心质性研究质量评价标准(胡雁,2012)进行文献质量评价。由2名经过循证相关课程培训的研究者对文献进行独立评价,评价内容共有10个项目,每个项目均已“是”“否”“不清楚”“不适用”评价。完全满足上述标准的文献质量评价为“A”,发生偏倚的可能性较小;部分满足上述标准的文献质量评价为“B”,发生偏倚的可能性中等;完全不满足上述标准的文献质量评价为“C”,发生偏倚的可能性较大。若2名研究者的评价意见出现分歧时,由第3名研究者进行判断,确定最终的质量等级。最终纳入质量评价为A级和B级的文献。

2.5. 资料分析

本研究采用澳大利亚JBI循证卫生保健中心与2004年开发的Meta整合–汇集性整合(胡雁,2012)。研究者通过反复阅读理解、分析和解释每个研究结果的含义,将相似的结果组合归纳在一起,形成新的类别,然后将类别归纳为整合结果,形成新的观念和解释。

3. 结果

3.1. 文献检索结果

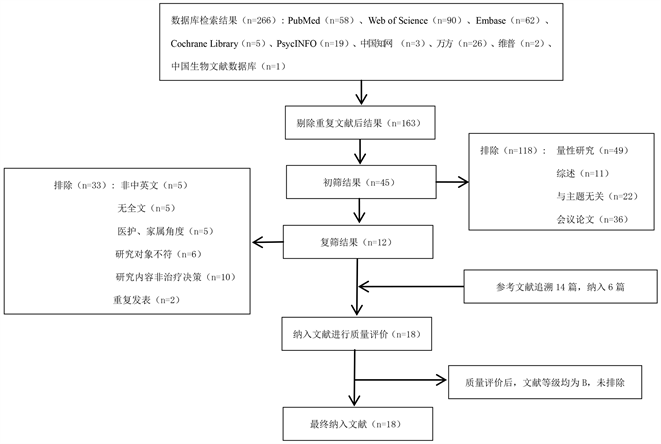

根据检索策略,检索数据库剔除重复文献后得到167篇,参考文献追溯14篇,最终纳入18篇文献,中文2篇,英文16篇,其中2篇扎根理论研究,4篇现象学研究,3篇描述性质性研究,1篇案例研究,8篇研究类型不祥。见图1。

Figure 1. Literature screening process and results

图1. 文献筛选流程及结果

3.2. 纳入研究的基本特征与方法学质量评价

纳入研究的文献的基本特征见表1。纳入研究的方法学质量评价结果见表2。

Table 1. Basic characteristics of the included studies

表1. 纳入研究文献的基本特征

Table 2. Methodological quality evaluation

表2. 方法学质量评价

注:① 哲学基础与方法学是否一致;② 方法学与研究问题或研究目标是否一致;③ 方法学与资料收集方法是否一致;④ 方法学与资料的代表性及资料分析是否一致;⑤ 方法学与结果阐释是否一致;⑥ 是否从文化背景、价值观的角度说明研究者自身的状况;⑦ 是否阐述了研究者对研究的影响;⑧ 研究对象是否具有典型性?是否充分代表了研究对象及其观点;⑨ 研究是否符合当前的伦理规范;⑩ 结论的得出是否源于对资料的分析和阐释。

3.3. Meta整合结果

研究者通过反复阅读、理解和分析纳入的18篇文献,提炼出73个研究结果,将结果进行归纳,形成17个新的类别,并综合形成6个整合结果。

3.3.1. 对诊断的反应

类别1:情绪反应。当患者得知诊断结果时,大多数患者会表现出恐惧(“我完全被震惊了,它是多么的可怕(Halkett et al., 2007)”)、焦虑(“这个诊断让我很担忧(Schonberg et al., 2014)”)、悲伤(“很多次哭泣(McVea et al., 2001)”)、愤怒(“我感觉我的身体背叛了我……很生气(McVea et al., 2001)”)的情绪;部分患者会否认癌症的诊断(“他说的不是我的身体(McVea et al., 2001)”);中国文化背景下的患者会对癌症形成“宿命论”认知,认为患癌是由于个人或祖先的不道德行为,是因果报应或坏运气的结果(“一切都是上帝的安排,一切都是命运(Wang et al., 2020)”)、存在病耻感(“我曾经喜欢与朋友交流,但现在不想让他们知道我的病情,我不喜欢见他们(Wang et al., 2020)”)、情感表达障碍(“虽然我很焦虑和紧张……但我没有把诊断结果告诉母亲,因为我担心她不能接受(Wang et al., 2020)”);但有些患者会产生不同于上述的反应,不会担心癌症的诊断(“考虑到年龄,我并不担心这个(Schonberg et al., 2014)”),顺其自然(“在这个医院,我没有担忧,反正病已经长我身上了(刘苏,2018)”)。

3.3.2. 决策与治疗偏好

类别2:决策偏好

主动型。部分患者在治疗决策过程中期望扮演积极主动的角色(“我应该是做出治疗决定的人,只有我才能知道最适合我的(Kwok & Koo, 2017)”),在实际决策过程积极参与(“我向医生咨询……上网查找信息,医生建议我保乳手术,我拒绝了(Swainston et al., 2012)”),拥有最终的决定权,但有些患者倾向于积极决策,却未能实现(“我本来想要做MRM,但外科医生决定我应该拥有BCS (Kwok & Koo, 2017)”);有的妇女参与决策是想要重新获得控制感(“积极参与治疗决策是重要的,这会给你一种控制感(Kwok & Koo, 2017)”),而患者认为参与决策是一种责任(“除了自己,其他人是无法为你作出决定的……如果出现问题,你不能责怪任何人(刘苏,2018)”)。

被动型。患者在治疗决策过程中更愿意扮演被动者的角色,大部分患者会将治疗的决定交给家人或医生(“我女儿代我行事,我相信他们会为我做出最好的治疗决定(刘苏,2018)”“我对医疗一无所知,我相信医生(Kenny et al., 1999; Weber et al., 2013)”),被动参与决策(“我对医生说你认为什应该做就去做吧(Swainston et al., 2012)”),而有些患者感知被迫于做决定(“我一直在问他的建议,但他总是给我相同的答案-选择取决于我,我希望他能为我做出决定(Kwok & Koo, 2017)”);一些妇女认为自己不应该参与决策过程,因为她们缺乏基本知识(“我知道的知识是否足以做出决定(Charles et al., 1998)”)。

合作型。许多患者更愿意与医生协商作出决策,表现出积极–合作的决策角色(“我决定与我的肿瘤科医生分享这项任务(Mahmoodi & Sargeant, 2017)”“我们共享信息,并做出决定(Mahmoodi & Sargeant, 2017)”),共同分担决策后果责任(Charles et al., 1998)。

类别3:治疗偏好。乳腺癌患者有多种治疗选择。大多数患者偏好乳房切除术(“我认为双侧乳房切除术是最简单的方法(Lally, 2009)”“摆脱它,我就完全没事了(Swainston et al., 2012)”),而有些患者会接受保乳治疗(“我选择去做了肿瘤切除术(McVea et al., 2001)”);中国的部分老年患者,会选择中医治疗(“我认为西医治疗症状,中医治疗根(McVea et al., 2001)”);部分患者考虑治疗的副作用不接受辅助化疗(“我知道什么是化疗,’我不可能做化疗’……我知道化疗对人的影响(O’Brien et al., 2013)”),但有的患者会接受术后一切治疗(“通过放化疗,我能做到都做了(O’Brien et al., 2013)”)。

3.3.3. 治疗方式的影响因素

类别4:感知风险和益处。患者在决策过程中通过对治疗方案产生风险与益处进行评估,即在生存时间与生存质量间权衡,确定最终的治疗方式。患者有强烈的生存需求(“……乳房切除术……只要能救我一命,任何牺牲都值得(Wang et al., 2020)”),快速的、彻底的康复需求(“让我们把它清理干净,重新生活吧(McVea et al., 2001)”),最终接受乳房切除术,但有时患者会错误的预期乳房切除术(“我知道这是需要做出的决定,但我也没有掌握所有事实(Lally, 2009)”);有的患者在治疗副作用与效果之间权衡,选择是否接受辅助化疗(“5%的好处,值得冒所有的风险和副作用吗(O’Brien et al., 2008)”);许多患者通过评估疾病的严重程度(“它比较小,没有必要拿掉整个乳房,对我来说,肿块切除是一个更好的选择(O’Brien et al., 2013)”),关注身体形象(“我希望我能保留我的乳房,我不想看起来不完整(刘苏,2018)”),最后选择了保乳治疗;而为了保持身体的完整性,部分术后患者接受了乳房重建手术(“再造乳房可以让我保持身体的平衡,更加完美(王燕,张青月,2019)”)。

类别5:家庭因素。在决策过程中,患者会考虑治疗给家庭带来的影响(“手术不报销,后期治疗也要花钱(王燕,张青月, 2019)”“我要抚养一个两岁的孩子……我现在需要做完所有事情(McVea et al., 2001)”),也会考虑家庭的意见(“儿子怕我年龄大了,手术时间长,风险大,万一出现不测,他很反对(王燕,张青月,2019)”);有些乳房切除术后的患者会为了维持良好的家庭关系,选择乳房重建术(“不想葬送我的婚姻(王燕,张青月,2019)”)。

类别6:社会环境因素。处于社会环境中的许多患者会被周围家人、朋友过去的治疗经验所影响(“我女儿的朋友做了双侧乳房切除术,我想如果她能接受这种手术,我想我也可以(刘苏,2018)”),而许多患者会根据医生的判断选择治疗方式(“如果肿瘤切除术与其他方法一样安全的话,我想选,但我必须依靠医生的判断(刘苏,2018)”)。

3.3.4. 决策结局

类别7:决策质量。有些患者对决策质量较为满意(“我对所发生的一切都满意(Schonberg et al., 2014)”),部分患者却表达了对决策不满(“我对所有有的一切都不满意”);很少的患者暗示了决策满足了偏好和价值观(Kenny et al., 1999),被动参与的患者没有提及;很多患者在参与治疗决策的过程中接受了癌症的诊断和可能死亡的认知(Halkett et al., 2007)。

类别8:治疗结局。患者会对治疗的结局有不同的体验。部分患者说明了身体形象差(“乳房切除后,很难看(Schonberg et al., 2014)”)、接受了多次治疗(“我做了2次乳房肿瘤切除,1次乳房切除术(Schonberg et al., 2014)”)。

3.3.5. 决策困境

类别9:信息不匹配。寻求适当的信息可以降低患者的决策冲突(Pierce, 1993),但大多数患者表示对疾病的相关知识了解不够(“我只对乳腺癌有基本的了解(Mahmoodi & Sargeant, 2017)”),对治疗有关信息的了解也不足(“我想知道这种疾病是什么,治疗是什么,我想尽可能多地了解不同手术方式的好处跟风险,有利于我做出取舍(刘苏,2018)”),但部分患者在短时间内接收了过量信息(“第一周信息似乎超载了(Lally, 2009)”)造成恐慌(“我感到震惊和怀疑(Lally, 2009)”)、难以接受所有信息(“这是超负荷的,我不能吸收太多(Schonberg et al., 2014)”);有些患者理解信息能力较差(“我确实读到过,你可以从另一个乳房得到它,这让我不想再读下去了(Swainston et al., 2012)”),引起焦虑。此外,有些患者不愿意接受“坏消息”(“我有很多机会……可以参与决策过程,但是我不想这么做……我不想知道任何可能增加我担心的知识(Swainston et al., 2012)”)。

类别10:决策时间压力。许多患者均表达了在参与决策时,存在时间的压力。患者从诊断到做出决策的时间太短(“事情太快决定了(McVea et al., 2001)”),没有时间理解医生提供的信息(“医生说的好多我还没反应过来,手术就要定下来(刘苏,2018)”),就需要立即做出决定(“我被要求当场做出决定,我对医生说不,我不能立刻做出决定(Abdullah et al., 2013)”)。

类别11:决策后果责任。有些患者认为参与决策是医生将决策责任强加于她们(“为什么要参与?也许医生不想承担任何责任(刘苏,2018)”),担心承担决策后果责任。患者在参与治疗决策时,会担心是否做出了“正确”的决策,当医生作为唯一的决策者时,决策后果责任集中于“专家”身上(Charles et al., 1998),而当患者也参与治疗决策时,他们认为决策责任不因完全归咎于医生(“我最终还是同意了,我不能把所有事情归罪与医生(Kenny et al., 1999)”)。

类别12:医生相关障碍因素。与医生相关的一些行为会阻碍患者参与决策。有些患者感知到医生对她们的疾病或治疗没有兴趣(“他说……我们发现了这个和那个,我认为最好的情况,在这种情况下是这样做的(O’Brien et al., 2011)”)、没有提供她们参与决策的机会(“他不会走进房间说,让我们看一下这个。我没有什么可以决定的,因为我什么都不知道(O’Brien et al., 2011)”);部分患者表示医生不提供或有偏见的提供治疗选择(“那是他们想让我知道的一切,而不是我需要知道的(O’Brien et al., 2011)”),有的医生传递治疗选择的方式过于主观(“医生说,我不能保证保乳治疗一定有效……如果你是我妻子,我会让它脱落(McVea et al., 2001)”)、不能被患者理解(“他解释说,可以全乳切除,也可以做部分切除,我问有什么区别吗?他说没有区别,只是一个选择(Kenny et al., 1999)”);许多患者渴望与医生进行沟通交流(“我们与医生之间沟通太少了,好多问题想问,但又怕打扰医生工作,希望以后能多沟通(刘苏,2018)”)。

类别13:情绪困扰。许多患者在应对乳腺癌这一压力源时,会产生应激反应,造成情绪困扰。恐惧、悲伤的情绪会影响患者理解信息(“我无法理解这些信息,因为我太害怕了(McVea et al., 2001)”“很多次哭泣,很多时候我都觉得自己不能正确思考(McVea et al., 2001)”);有些患者在决策过程中表达了决策矛盾和痛苦的心理(“我确实有矛盾,我确实觉得有两个人在不同的方向鼓励我(Pierce, 1993)”)。

类别14:经济负担。乳腺癌的治疗会给一些家庭带来沉重的经济负担(“化疗的几个阶段花费很多……我们一家陷入了“金融危机(Wang et al., 2020)”),而经济状况会对患者与医生的互动产生影响(“我没有钱支付任何费用。他说,好吧,我可以付。我只是把自己放在他们的手中,说:我在这里。你要我做什么,我会做(McVea et al., 2001)”)。

3.3.6. 决策资源

类别15:患者准备。许多患者在与医生会诊前,确定了自己的首选和非首选治疗方案(“我认为实际上我的决定在他之前就做出的(O’Brien et al., 2008)”),许多患者在决策阶段会主动寻求信息(“我那里肯定有肿瘤。因此,我开始上网,查看所有信息(Halkett et al., 2007)”“得知诊断信息,我便直接去书店买了一本有关癌症的书(Abdullah et al., 2013)”);部分患者会在与内科医生咨询前,与家庭医生讨论,减轻心理压力(“活检后,家庭医生说,可能会更强,更具侵略性的东西出现,如果是在会诊时听到这个,可能会更有破坏性减轻打击(Pierce, 1993)”)。

类别16:社会支持。良好的社会支持系统对患者参与治疗决策是重要的。有些患者获得了来自家人的情感支持(“他就在那里,理解我,为我安慰(Halkett et al., 2007)”);部分患者的家人替代患者积极的参与决策(“我并不是单独作决定,我们一起参与其中,如果有什么不好的结果,我们一起承担(刘苏,2018)”),为患者提供了信息支持(“当我患上乳腺癌时,我老公就到处咨询治疗信息(刘苏,2018)”);而有些患者会为家庭的期望而积极做出决策(“如果我走了,把他们留在这个世界上将是可悲的。我应该为了他们活下去(刘苏,2018)”)。临床中,有些患者也获得了其他病友的支持(“我加了个乳腺癌病友群,她们告诉我好多东西……这些意见帮助了我决定(刘苏,2018)”)。

类别17:医生促进。医生在帮助患者参与治疗决策中发挥重要的作用。医生可以为患者提供治疗建议(“我根据医生给的建议选择自己想要的手术方式,我的压力小些,我觉得很好(刘苏,2018)”),用客观的方式表达治疗选择的信息(“他没有告诉他认为我应该接受的治疗方式,他非常客观(McVea et al., 2001)”),帮助患者理解信息(“他/她解释了一些事情,和我女儿聊了一会儿,我觉得他/她给了我很好的解释(O’Brien et al., 2011)”),促进患者参与决策;有些医生通过与患者合作协商参与治疗决策,达成一个共同的决定(McVea et al., 2001);有些医生的一些语言或非语言行为表达了对患者选择的支持,给予了患者信心(“我以为外科医生会阅读活检报告,然后他会提出建议……实际上,这是我的决定,我不知道(Lally, 2009)”)。

4. 讨论

4.1. 明确乳腺癌患者的决策阶段,提供个性化决策参与模式

本研究发现,患者的决策参与阶段涉及癌症诊断期、治疗方案择优期、治疗方案确定期、决策结局评价期四个阶段,一个从癌症诊断到接受最终治疗决策的动态持续过程,这与Fraenkel等(Fraenkel & McGraw, 2007)学者的观点一致。

首先,在癌症确诊期,乳腺癌患者表现出焦虑、恐惧、愤怒、否认等负性情绪,与我国学者蒋维连等(蒋维连等,2015)的研究结果一致,文化差异也会对患者造成不同的心理体验,如宿命论、情感表达障碍等。其次,在治疗方案择优阶段,乳腺癌患者表现出了不同的决策偏好(主动型、被动型、合作型)和多样的治疗选择(乳房切除术、肿瘤切除术、放化疗、中医等),这与患者的决策需求(Kwok & Koo, 2017)及对决策参与的认知(Say et al., 2006)有关。此外,在确定治疗方案阶段,乳腺癌患者个人、家庭、社会环境因素不同程度地影响患者最终治疗方案的选择。患者个人层面的因素聚焦于患者的生存需求、对疾病严重程度的认知和对身体形象的重视;家庭因素中患者常考虑治疗决策给家庭带来的影响,重视家人的意见;社会环境因素涉及患者对她人经验的借鉴和对医生的信任。最后,在决策结局评价阶段,涉及了决策质量和治疗结局两方面,不同的决策参与类型会影响决策结局,这与Azra等(Ashraf et al., 2013)的研究结果一致。

本研究提示护理人员在临床工作中,应重视初次确诊为乳腺癌患者的心理状态及其文化背景,提供相应的信息支持、心理支持等,帮助患者理性过渡这一时期。在疾病治疗阶段,了解患者的决策偏好,做出符合患者价值观的决策,提供个性化的决策参与方式,实现优质护理服务,保障患者权利,形成满意的决策结局。

4.2. 评估乳腺癌患者的决策需求,构建决策辅助工具

本研究显示,乳腺癌患者在决策参与过程中面临较多的决策困境,阻碍患者参与治疗决策。国内外研究主要探索医生阻碍(Taib et al., 2007)、心理因素(Lam et al., 2010)、经济状况(Stacey et al., 2014)和信息不足(Almyroudi et al., 2011)等影响乳腺癌患者决策参与的因素,对决策时间的压力和信息超载、信息理解、决策责任等因素关注较少。研究表明(Rutten et al., 2005),医护人员是患者首选和最主要的信息来源,因此,临床医护人员应具体考虑患者的个体化信息需求,提供适当的决策时间,通过合理的沟通方式,帮助患者缓冲癌症诊断带来的负性情绪、充分理解医疗信息和决策责任信息,为决策的参与做好准备。有研究表明(Stacey et al., 2008),基于循证的决策辅助工具可以有效促进患者参与决策。目前,加拿大决策支持网(Ottawa Hospital Research Institute, 2015) (http://www.ohri.ca/decisionaid/)为乳腺癌、结直肠癌等多种疾病提供了免费的决策辅助工具,临床医护人员可借助该工具,评估患者决策需求、制定相应的干预措施、评价决策结局,促进乳腺癌患者的治疗决策参与。

4.3. 利用乳腺癌患者的决策资源,发挥促进决策参与的积极作用

决策资源是一类可以支持个体做出最终的治疗决策的内外部资源。本研究结果显示,乳腺癌患者在决策参与中除患者的自身准备外,其外部资源,如社会支持和医疗系统的支持也是不可或缺的。这与之前的研究结果(Entwistle et al., 2008; Muhamad et al., 2012; Niranjan et al., 2020)一致。倡导医务人员应充分利用患者的决策资源,为患者提供充足的信息支持、情感支持等,多维度促进患者的决策参与。

5. 小结

乳腺癌患者的治疗决策参与是一个多层次、多阶段的决策实践过程。患者在癌症诊断期、治疗方案择优期、治疗方案确定期、决策结局评价期具有不同的决策体验。医护人员可以通过评估决策困境和利用决策资源,促使患者最终的决策参与符合其价值观。本研究纳入的文献多为早期乳腺癌患者,治疗方式以手术居多,结果可能无法解释中晚期乳腺癌患者的决策参与体验。