1. 引言

岩溶塌陷是隐伏岩溶洞隙上方的岩土体在自然或人为等多种因素影响作用下发生变形破坏、并在地面形成塌陷坑(洞)的一种岩溶地质现象,它破坏建筑设施,影响生产,危及人民的生命财产安全,恶化环境,影响城乡发展、资源开发利用 [1]。蓝山县湘源小学综合楼场地出现地面塌陷现象,为了查明产生塌陷的原因及存在的隐患,为此采用高密度电法对蓝山县湘源小学综合楼房屋地基进行物探勘查,探测塌陷区的赋存状态以及场地内是否存在土洞、岩溶等不良地质现象。在工程勘查工作中应用高密度电法能够准确的掌握不良地质作用和地质灾害的位置,有效提高地质灾害治理的效率和效果 [2] [3]。高密度电法最早起源于上世纪七八十年代,随着科技的不断发展也在飞速的进步,高密度电法在工程勘察中将得到更广泛的应用 [4] - [9]。

2. 工程地质及水文地质概况

蓝山县湘源小学位于蓝山县城西面,交通较为便利,原始地貌单元属于丘陵坡地。场地为丘陵山坡推填整平而成,场地内地层结构自上而下分为:素填土、黏土、粉质黏土、泥盆系灰岩。

场地水文地质条件简单。素填土结构较松散,具有弱透水性,但厚度较小,受大气降水和地表水的渗透补给;黏土层和粉质黏土层的透水性与富水性均弱;场地地下水主要类型为风化和溶蚀灰岩裂隙潜水,地下水的主要补给来源为大气降水和周边基岩裂隙潜水,迳流排泄条件受地形控制较为明显,主体迳流方向呈近南北方向,由北向南迳流排泄于场地南部低洼地带。

3. 电性特征

在工作区范围选择露头较好的地段,用露头小四极法分别对填土层、黏土和灰岩等特征地质点进行电阻率参数测定。本次工作测量的电阻率参数统计情况见表1:

Table 1. Statistical table of working area resistivity parameters

表1. 工作区电阻率参数统计表

由上表可知:黏土的电阻率变化范围37.5~125.6 (Ω∙m),其均值为68.9 (Ω∙m);软弱层的电阻率变化范围10.5~90.9 (Ω∙m),其均值为37.3 (Ω∙m);灰岩的电阻率变化范围258.7~2150 (Ω∙m),其均值为1035 (Ω∙m)。显然,软弱层电阻率均值(37.3 Ω∙m)较低属低阻层,黏土电阻率均值(68.9 Ω∙m)比软弱层明显高些,灰岩的电阻率较高其均值达到1035 (Ω∙m)。其电阻率之间存在显著的电性差异,因此,用高密度电阻率法可以有效解决任务中提出的问题。

4. 高密度电法

4.1. 仪器工作原理

本次工作选用的仪器是重庆奔腾数控技术研究所生产的高密度电阻率测量系统,仪器型号:WGMD-3。这套仪器是集电阻率剖面法和电阻率测深法于一体的一种组合仪器,属直流电阻率法仪。具体来说,高密度电阻率法是一种阵列式电法勘探方法,野外测量时将电极(几十至上百根)置于测点上即采用高密度布点,然后利用程控电极转换开关和微机工程电测仪实现对数据的快速和自动采集,进行二维地电断面测量。其特点是一次性布置好测线电极,可以进行多种装置的测量。它具有数据采集信息量大、观测精度高、速度快以及探测深度灵活等特点。对50 m以内的地质体、浮土覆盖层变化、基岩面起伏变化、有无构造断层、地层塌陷、岩溶发肓、溶沟、溶槽及矿产采空区等等都可以用电阻率测深断面图来进行描述,图形清晰、内容丰富、形象直观 [10] [11] [12] [13]。

4.2. 工作方法技术

本次测量方式主要选用温纳等比装置即仪器的1α装置,测量点距为2 m,布置60个电极,剖面数n = 19 [14]。

4.3. 测线布置

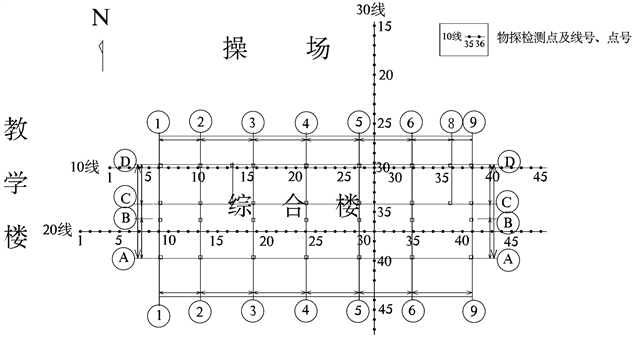

综合考虑既有利于测线布置又可以切割到区内已有岩溶发育区的大致走向,经与甲方协商,沿综合楼房屋地基东西向及南北向布置三条剖面测线,即物探测线平面布置图上的10号、20号和30号测线。每条测线长120 m,实布174个测点(见图1)。

Figure 1. Sketch map of layout of geophysical prospecting line

图1. 物探测线布置平面示意图

4.4. 资料解译

经过对每条测线剖面的原始观测数据进行数据转换、数据分析、坏点删除和地改修正等预处理后,采用二维高密度电法专业软件——2DRES进行反演分析和断面成果图输出,从而对探测目标进行直接的定量解译。由于视电阻率拟断面图既能反映探测目标体的相对埋深,又能反映横向电阻率变化特征,即二维形态,能比较详细地反映地下地质构造和各种地质体的赋存状态。因此把视电阻率拟断面图作为高密度电法的常规解译图件 [15] [16]。本次高密度电阻率法检测分析的断面成果图如图2~4所示,现对反演解释断面成果图分析说明如下:

Figure 2. Cross-section drawing of No. 10 survey line

图2. 10号测线剖面断面成果图

由图2可知:10号测线西边0~38米(1号电极至20号电极)粘土层较薄,厚度在1 m~2.5 m,局部见坚硬的粘土层,显示相对高电阻率,基岩面见少量的含水粘土;在40~42米(21号电极至22号电极)位置,下面2 m~5 m图示有一层含水低阻软弱层,其基岩面在7 m左右;中间48 m~80 m (25号电极至41号电极)位置,见到3个低阻含水带,深度在1 m~5 m左右,局部深度在5 m~10 m,基岩面起伏较大,在3 m~8 m之间,最深部位约8.5 m,基岩面含较丰富的地下水,从浅蓝色色至深蓝色部分,电阻率越来越低,表示风化层含水量越来越高,图面资料显示为蓝色低阻软弱层,与基岩面接触。说明此位置岩溶较发育,其下伏基岩面中必有地下水通道,易产生塌陷洼地、溶洞等岩溶地质现象,其中56 m~58 m (29号电极至30号电极)位置下面土洞已造成塌陷被软弱层充填,与地表出现塌陷的位置相同。下伏基岩从微风化至较完整坚硬,电阻率较高。东边82 m~114 m粘土较薄,但坚硬致密,电阻率较高。

Figure 3. Cross-section drawing of No. 20 survey line

图3. 20号测线剖面断面成果图

由图3可知:西边4 m~42 m (3号电极至22号电极)土层厚度1.5 m~5 m,电阻率变化大,说明局部土层含水较丰富,其中32 m~34 m (17号电极至18号电极)夹有软弱层,为地表水渗入所致。中间44 m~82 m (23号电极至42号电极)位置,见到3个低阻含水带,深度在2.5~7.5 m左右,基岩面含较丰富的地下水,从浅蓝色色至深蓝色部分,电阻率越来越低,表示风化层含水量越来越高,图面资料显示为蓝色低阻软弱层,与基岩面接触。说明此位置岩溶较发育,其下伏基岩面中必有地下水通道,易产生塌陷洼地、溶洞等岩溶地质现象,其中56 m~60 m (29号电极至31号电极)位置下面土洞已造成塌陷被软弱层充填,与地表出现塌陷的位置相同。下伏基岩从微风化至较完整坚硬,电阻率较高。东边84 m~114 m粘土较薄,但坚硬致密,电阻率较高。

Figure 4. Cross-section drawing of No. 30 survey line

图4. 30号测线剖面断面成果图

由图4可知:北面2 m~54 m土层厚度变化较大,厚度在1 m~8 m。电阻率变化大,说明局部上部土层含水较丰富,夹有软弱层。中间54 m~70 m (28号电极至36号电极)位置,见到1个低阻含水带,深度在5 m~7 m,基岩面含较丰富的地下水,从浅蓝色色至深蓝色部分,电阻率越来越低,表示风化层含水量越来越高,图面资料显示为蓝色低阻含水软弱层,与基岩面接触。说明此位置岩溶较发育,地下水丰富,其下伏基岩面中必有地下水通道,易产生塌陷洼地、溶洞等岩溶地质现象,其位置下面土洞已造成塌陷被软弱层充填,与地表出现塌陷的位置相同。下伏基岩从微风化至较完整坚硬,电阻率较高。南边72 m~114 m (37号电极至58号电极)粘土较厚,厚度在10 m~15 m,局部含水,电阻率变化较大。

5. 地质成果

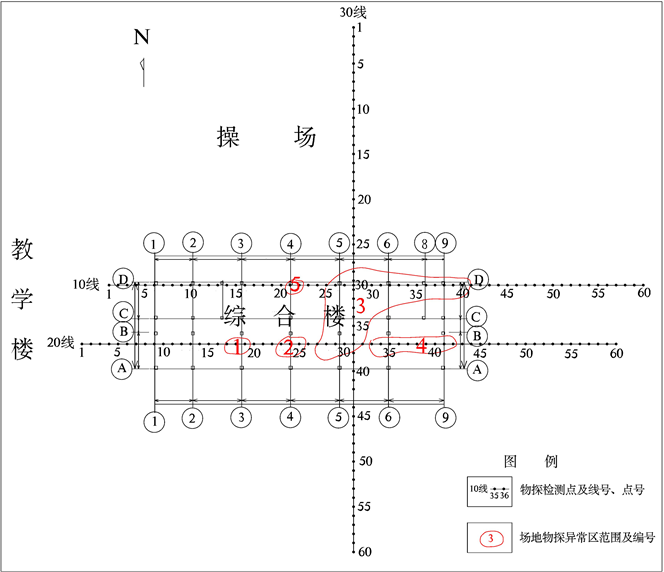

根据本次物探检测结果,可将工作场地中主要的低阻软弱层、土洞发育区分为异常1~5共五个异常区,分布于综合楼场地的中部至东边,推断成果图见图5。

本次物探检测到在10线48 m~80 m位置,见到3个低阻含水带,深度在1 m~5 m左右,局部深度在5 m~10 m;20线44 m~82 m位置,见到3个低阻含水带,深度在2.5~7.5 m左右,且与地面塌陷的位置相吻合,初步分析是与土洞相连,应是重点考虑区。其与地下水活动较强有关,岩溶发育,其下伏基岩面中必有岩溶水通道,由于地表水向下渗透,其基岩面的粘土极易形成含水软弱层,易诱发产生漏斗、落水洞、塌陷洼地、溶洞等不良地质现象。此次场地塌陷的主要原因就是由于场地范围内普遍分布有低阻含水软弱不良地层,该不良层位影响面积相对较大,主要是分布于综合楼场地东部和中部,在土层薄且松散不密实,地表水容易沿第四系土层孔隙渗透到基岩面,经裂隙与地下水联通,由于地表水向下渗透或地下水位在岩土交界附近频繁升降运动,造成水对土层的潜蚀作用,最终产生土洞和塌陷。

Figure 5. Inferential diagram of electrical resistivity imaging detection

图5. 高密度电法检测推断成果图

6. 结论

通过此次物探高密度电法测量工作,查明了综合楼场地内塌陷区赋存状态和范围,此次场地塌陷的主要原因就是由于场地范围内普遍分布有低阻含水软弱不良地层,主要是分布于综合楼场地东部和中部,在土层薄且松散不密实,地表水沿第四系土层孔隙渗透到基岩面,经裂隙与地下水联通,由于地表水向下渗透或地下水位在岩土交界附近频繁升降运动,造成水对土层的潜蚀作用,最终产生土洞和塌陷。通过此次高密度电法勘查,为后续地基处理设计防治方案提供了可靠的依据,达到了预期工作目的。勘查结果表明,高密度电法能够精确地反映出地下软弱地层、土洞、地下水通道、岩溶及塌陷区的具体位置、形态与规模。其方法的有效性达到了工程地质勘察的目的与要求。该方法勘探周期短,投入资金少,且施工受地形影响小。在埋藏深度不大于100 m的地方,开展高密度电法勘探工作,可有效地解决工程勘察中查明塌陷、土洞、岩溶及溶洞等不良地质现象的问题。以前工程勘察只用单一的钻探技术手段揭露,只能片面地了解地基下的不良地质作用和地质灾害,不能准确全面地了解不良地质作用和地质灾害的规模、形态、范围和空间分布,通过结合应用高密度电法勘查能够有效地解决这个问题。