1. 引言

广西金矿遍布全区,类型众多,成矿条件较复杂 [1] [2] [3]。大瑶山作为广西重要的金成矿带之一,历史至今发现的金矿达200多个(包括金矿化点),其中包括桃花、古袍、龙头山、六岑金矿等。区域内出露的地层主要为震旦系、寒武系,泥盆系,其中以寒武系下中统小内冲组和中上统黄洞口组分布最广,是一套碳–硅质陆源碎屑岩建造构成的加里东褶皱基底。泥盆系是平缓开阔式的褶皱的主要组成部分,震旦系和寒武系地层是本区域内主要的赋矿层位,其中以寒武系黄洞口组与金矿化关系最为密切 [4] [5] [6]。区域构造以近EW向大瑶山复式背斜及同方向的凭祥–大黎深断裂带为格架,叠加有NE、NW及近SN方向的构造,区内中酸性岩浆岩发育,岩体主要呈岩株、岩脉产出,加里东晚期和燕山晚期是该区主要的两个岩浆活动期 [7] [8]。作为新近发现的金矿床,六安金矿位于广西昭平县,南临古袍金矿,位于大瑶山金成矿带中部,已探明的金资源储量达中型以上。研究该矿床金的赋存状态,有助于揭露矿床形成的过程,为矿产的开采以及进一步的找矿工作提供参考依据。但本文相关数据及图片未能构成较完整的体系,未能在已有的实验中找到更能说明六安金矿中晶格金存在的证据,说服力有限。

2. 矿区地质概况

2.1. 地层

六安矿区出露主要地层为寒武系黄洞口组和小内冲组,由一套具复理石建造韵律特征的砂岩和页岩组成,另在河谷和山间见第四系覆盖。

其中,寒武系小内冲组可分为三段,黄洞口组中仅出露第一段。

寒武系小内冲组第一段(∈x1):在矿区西南部零星出露,与下伏地层呈整合接触关系。该段中下部主要是浊流沉积的厚层不等粒杂砂岩、粉砂岩、粉砂质泥岩及泥页岩组合;上部为深海原地沉积泥页岩、含炭泥岩夹陆源碎屑浊积岩。

寒武系小内冲组第二段(∈x2):在矿区西南部大面积及东北局部出露,与下伏地层呈整合接触。主要岩性为灰绿~深灰色厚层不等粒杂砂岩、薄层粉砂岩、粉砂质泥岩、泥页岩及含炭泥岩组合。

寒武系黄洞口组第一段(∈h1):该段中下部为含砾不等粒杂砂岩、粉砂岩、粉砂质泥岩、泥岩及少量含炭泥岩组合;下部为深海沉积的泥岩(少量含炭泥岩)夹少量陆源碎屑浊积岩。该段下部以含砾杂砂岩的出现与小内冲组分界,与下伏小内冲组第二段呈整合接触。该段也是工作区内金矿的主要产出层位。

第四系(Q)主要为坡积层、残坡积层等,以残坡积层分布最广,厚度2~5 m。

2.2. 构造

矿区位于大瑶山成矿带中部,受大黎断裂及陈塘断裂共同影响,区内构造主要为轴向近东西向的复式向斜南翼及北东向逆冲断裂。

褶皱:整体表现为一单斜构造,倾向NE,倾角40˚~80˚。自核部至南翼地层依次为寒武系黄洞口组第一段、寒武系小内冲组的第二段、寒武系小内冲组的第一段。

区内小褶皱长一般为数米至数十米,宽度表现为数米至数十米,轴向与北西向的区域构造线大致平行。小褶皱核部有节理和劈理发育,沿节理裂隙有褐铁矿细脉充填,局部见石英脉充填,表现出成矿热液活动特征。

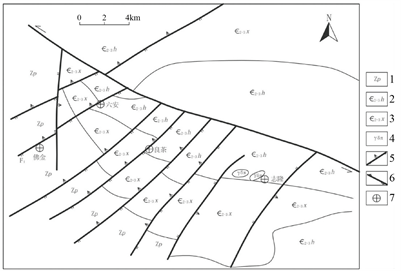

区内成矿断裂构造以北东向发育为主(见图1),矿化带受北东向及北西西向断裂控制,前者被后者切断 [9]。矿体产于次级断层及层间破碎带中,破碎带内以构造角砾岩为主,大部分可见石英脉充填。

1-震旦系培地组;2-寒武系黄洞口组;3-寒武系小内冲组;4-花岗闪长斑岩;5-逆断层;6-平移断层;7-金矿床

1-震旦系培地组;2-寒武系黄洞口组;3-寒武系小内冲组;4-花岗闪长斑岩;5-逆断层;6-平移断层;7-金矿床

Figure 1. Outline map of Liuan gold deposit and its adjacent structures (according to Wu Chengdong et al., 2020)

图1. 六安金矿及附近构造纲要图(据吴承东等,2020)

2.3. 岩浆岩

大瑶山金矿的形成多与岩浆岩的侵入有关,岩体的倾入为金矿的富集提供热源。在六安金矿矿区范围内未见岩浆岩出露,同样与其成矿因素相似的仁厚金矿也未见岩浆岩的出露 [10]。但在六安金矿矿区范围南东方向外围的志隆金矿发现有岩浆岩的出露,这在一定程度上可以说明六安金矿与岩浆岩的侵入是有关的。这种关系具体是如何发生并演变的,仍有待进一步的关于该矿区的岩浆岩的发现及研究。

2.4. 变质作用

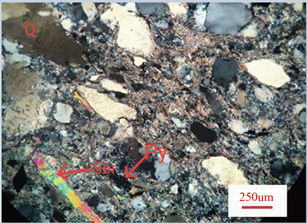

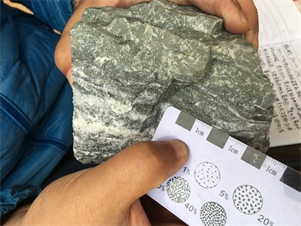

矿区内变质作用以区域变质作用为主,在区域性的地热异常和构造应力的配合下,形成了区域变质砂岩(见图2)。岩石中可见变余砂状、显微鳞片变晶结构,也见板状构造。另也见断层角砾岩,主要发育于断裂带中,断层角砾主要为砂岩,原岩的胶结物结晶为鳞片状绢云母、绿泥石及微粒石英,其中以硅质胶结最为典型,与六安金矿成矿关系密切 [11]。

Figure 2. Regional metamorphic breccia of Liuan gold deposit

图2. 六安金矿区域变质角砾岩

2.5. 围岩蚀变

六安金矿围岩蚀变发育,围岩蚀变特征与中低温热液金矿床的围岩蚀变类似。主要围岩蚀变有硅化、黄铁矿化、绢云母化(图3),另在破碎带内也见绿泥石化和褐铁矿化(图4)。其中硅化、黄铁矿化与金的成矿作用关系明显,六安金矿围岩蚀变类型以硅化为主。硅化所形成的石英往往与其他类型的矿物(如黄铁矿)以胶结物的形式存在于蚀变岩石中。硅化程度强,蚀变特征明显,主要呈隐晶质;硅化程度较弱的岩石,可见石英的溶蚀边结构。在蚀变岩石中,石英主要表现为它形粒状。另有独立存在的硅化现象呈微细脉充填于围岩、蚀变岩的构造裂隙或者矿物当中。

黄铁矿是矿床中主要的载金矿物,多以浸染状、脉状分布在石英脉与围岩之中,远离石英脉的围岩也见有黄铁矿,但多以星散状存在,离矿体越远,围岩中黄铁矿的含量越少,由此推测黄铁矿与矿体的形成有着密切的关系。

绢云母化在整个的热液活动期间都有可能出现,在本矿床中内的不同热液阶段都有不同程度的绢云母化发育。主要呈细小鳞片状发育在断裂破碎带的两侧,在硅化石英脉边缘及裂隙当中也见出露,是矿区的主要蚀变类型之一,但与矿床中金的形成关系不明显,在显微镜下因色彩鲜艳,容易辨认。

绿泥石化在矿区内发育较少,分布不均匀,偶见于泥质岩石当中。

褐铁矿化是由黄铁矿、黄铜矿等金属硫化物经氧化作用形成,分布在金矿床中的氧化带,部分氧化带裂隙中也见硫磺析出,因易于辨认,常作为金矿床的找矿标志。

Figure 3. Wall rock alteration types of Liuan gold deposit

图3. 六安金矿围岩蚀变类型

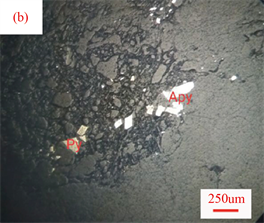

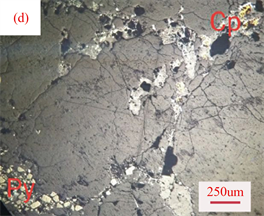

(a) 黄铜矿(Cp)的乳滴状结构;

(a) 黄铜矿(Cp)的乳滴状结构;  (b) 黄铁矿(Py)和毒砂(Apy)的自行晶结构;

(b) 黄铁矿(Py)和毒砂(Apy)的自行晶结构;  (c) 黄铁矿(Py)的破碎结构;

(c) 黄铁矿(Py)的破碎结构;  (d) 黄铜矿(Cp)的交代结构

(d) 黄铜矿(Cp)的交代结构

Figure 4. Mineral structure of Liuan gold deposit

图4. 六安金矿矿物结构图

3. 矿石与矿物的结构和构造

矿石的结构主要包括以下几种:半自形–自形粒状结构、碎裂结构、变余泥质结构、交代结构、变余砂质结构、乳滴状结构、包含状结构等。

乳滴状结构:黄铜矿呈细小乳滴状,无规律地分散在石英颗粒中(图4(a))。

自形晶结构:黄铁矿、毒砂等矿物多以自形晶结构产出(图4(b))。

压碎结构:黄铁矿等矿物因为自身性质,脆性较大,受外应力挤压破碎形成(图4(c))。

交代结构:指由于变质作用或者混合岩化作用,原岩中的矿物被部分取代或完全交代的现象,多以新矿物形式出现,如图4(d)中的黄铜矿受交代变质作用后仅保留晶体形态。

包含状结构:表现为毒砂、黄铁矿等晶体包含于石英中,扫描电镜中也见金颗粒包含于黄铁矿晶体中。

变余泥质结构:泥质岩石发生轻微的接触变质作用,但其本身还保留着泥质原岩部分或者大部分的泥质结构。

变余砂状结构:这种结构主要发生在变质较浅的砂岩中,具体表现为原岩中的胶结物由于重结晶作用形成新的矿物仍保留着原来的砂状结构,而形成的新的结构。

矿石的构造主要为脉状构造(见图5),星点状–稀疏浸染状构造(见图6)、晶洞构造、片理化构造,另也多可见块状构造。

Figure 6. Star sparsely disseminated structure

图6. 星点–稀疏浸染状构造

4. 金的赋存状态研究

金的赋存状态是指金和载金矿物或者是矿石矿物之间的关系,实质上是指它们之间的嵌布特征。金的存在形式则是指金矿石中金的相关物理状态和化学状态。金矿物在矿石中呈现出高度分散并且以微细粒或超微细粒的形式存在的,这就是金的相关物理状态。在现在有关研究金的赋存状态的领域所说的“微粒金”还有“不可见金”通常就包含了这一层物理状态的意思 [12]。另外金的化学状态的本质是金价态的问题。根据金的物理化学状态特征,现在的学术界一般把金划分为五种,分别为金矿物、晶格金、胶体金、有机金和吸附金 [13]。严格意义上关于金的赋存状态应该是金的赋存状态和金的存在形式这两个方面的统称 [14]。

4.1. 金矿物的粒度分类

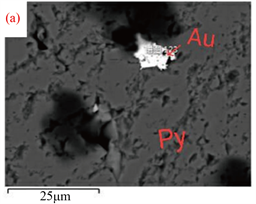

通过光学显微镜、扫描电镜、电子探针等仪器分析手段,对六安金矿金的赋存状态进行了研究。由于本矿区的金矿物呈现显微状结构,在肉眼及光学显微镜下难以发现及易于与黄铁矿及毒砂等矿物混淆,故在野外采样、手标本鉴定和光学显微镜下没有发现可以明确下定论的金矿物。通过扫描电镜分析,金矿物近似等轴包裹于黄铁矿中,粒径约10 μm (见图7)。根据1991年刘俊英对自然金粒度的分类(见表1) [15],将该金颗粒归类于显微金。

Table 1. Classification and basis of natural gold (according to Liu Junying, 1991)

表1. 自然金的粒度分类及依据(据刘俊英,1991年)

(a) 镶嵌在黄铁矿中的金颗粒;

(a) 镶嵌在黄铁矿中的金颗粒;  (b) 金颗粒能谱图

(b) 金颗粒能谱图

Figure 7. Microscopic gold particles embedded in pyrite crystals and their spectra

图7. 镶嵌在黄铁矿晶体中的显微金颗粒及其谱图

4.2. 金矿物的化学分类

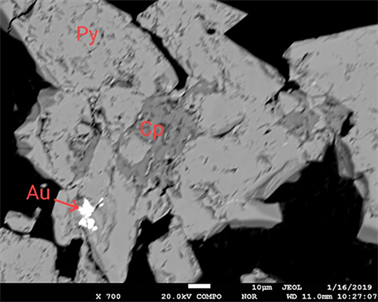

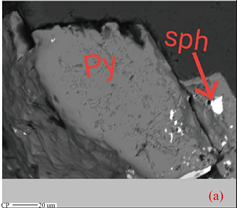

通过电子探针对金的赋存状态进行进一步的研究,发现存在含银的金矿物。目前关于自然金–自然银系列矿物划分的标准尚不完全统一,本次对含银金矿物的分类参照张振儒教授的方案(见表2) [16]。以表2为依据,结合电子探针镜下发现的含金矿物(见表3,图8)数据分析,该含金矿物处,金的元素含量占矿物元素总含量的75.89%,银元素的含量占矿物元素总含量的17.48%,其他元素含量占总元素含量的6.65%。判断该矿物颗粒为银金矿。

Table 2. Classification of gold and silver series minerals (according to Zhang Zhenru, 1989)

表2. 金–银系列矿物分类表(据张振儒,1989年)

Table 3. Element content of silver gold deposit

表3. 银金矿元素含量表

Figure 8. Silver gold particles embedded in the mineral particles associated with pyrite and chalcopyrite

图8. 银金矿颗粒镶嵌在黄铁矿与黄铜矿共生的矿物颗粒中

4.3. 金的赋存形式

金在自然界的存在形式多种多样,除了以颗粒金的形式存在,也可以在黄铁矿中呈其他形式存在。本矿区的金矿体中金主要以固态的形式存在,故金的存在形式可能是矿物相的独立金矿物和银金矿物也有可能存在类质同像形式的晶格金。

为说明本次研究的矿区中金的存在形式为类质同像的晶格金,在本次的电子探针的实验过程中,对光片内的晶型完整的部分矿物进行了整体的面扫描工作,发现金元素均匀分布在晶型完整的矿物中。如(见图9)在晶型完整的黄铁矿中,金元素在黄铁矿晶体中均匀分布,但黄铁矿周围及矿物的金元素分布不及黄铁矿本身。

(a) 晶型完整的黄铁矿;

(a) 晶型完整的黄铁矿;  (b) 在黄铁矿中分布均匀的金元素

(b) 在黄铁矿中分布均匀的金元素

Figure 9. Morphological characteristics of gold bearing pyrite and surface scan analysis of gold

图9. 载金黄铁矿形态特征及金的面扫描分析

4.4. 金矿物的嵌布特征

按照金矿物的粒度大小对其进行划分,六安金矿属于显微金。另外根据显微金和载金矿物在镜下的结构关系和形态特征,可以将金划分为“裂隙金”、“包裹金”、“间隙金” [17]。其中裂隙金是指充填在矿物的微裂隙或者解理中的金矿物;包裹金则是指形态呈近似于等轴或呈环带状包裹于主矿物中的金矿物;间隙金指分布于矿物的间隙中的金矿物。本次研究只见包裹金分布于黄铁矿的晶体中(见图7(a),图8)。

5. 结论

在收集、分析和总结前人资料的基础上,通过详细的野外地质调查和室内分析,总结了桂东大瑶山地区六安金矿的成矿地质背景、矿床的地质特征,对六安金矿床的矿石矿物特征、成矿阶段、围岩蚀变及金的赋存状态进行了研究。取得成果如下:

1) 六安金矿围岩蚀变主要为硅化、黄铁矿化和绢云母化。其中硅化和黄铁矿化与金成矿关系最为密切。

2) 六安金矿的矿石结构以自形~它形粒状结构,包含结构、破碎结构、交代结构为主;矿石主要构造是脉状构造、星点状~稀疏浸染状构造,表明成矿方式以充填形式为主。

3) 六安金矿金的赋存状态按矿物类型可分为自然金和银金矿,赋存形式主要为包裹金和晶格金。

基金项目

《广西泗城岭–西大明山铅锌银多金属矿整装勘查区矿产地质调查与找矿预测》;编号:RZ19100225《桂东大瑶山地区蚀变岩型金矿载金硫化物精细矿物学研究》;编号:2020KY06017。

NOTES

*通讯作者。