1. 引言

随着社会经济与科学技术的高速发展,人们对于移动通讯网络的要求越来越高,因此,第五代移动通信技术(5G)迅速走进我们的生活。5G通信网络作为新一代无线移动通信网络,将以全新的网络架构、提供至少十倍于4G的峰值速率、毫秒级的传输时延和千亿级的连接能力,开启万物广泛互联 [1] [2]。

相比于4G技术,5G技术主要的技术特点之一在于使用了更高的信号频率。由于使用了更高的频率范围,基站的信号覆盖区域变小,基站的数量将大幅度增加,于是有民众认为5G基站更多、频率更高,担心电磁辐射更严重,这导致5G移动通信基站部署面临选址困难的问题 [3]。而且,5G通信技术应用了大规模多输入多输出(MIMO)天线和和相控阵天线波束成形等关键技术,这使得波束将聚焦用户,波束主瓣方向随着用户移动时刻发生变化,这个特点决定了5G基站电磁辐射的研究与传统的基站有着本质区别。

目前,国内开始了大力建设5G通信基站的热潮,而关于5G通信基站的电磁辐射研究还处于初步发展阶段,传统的电磁辐射监测技术不能完全适用于5G通信基站 [4] [5]。因此,本文对5G基站工作特性及电磁辐射影响作了详细探讨,并对5G基站的电磁辐射进行了实地测试,研究了5G通信基站电磁辐射分布规律。

2. 5G通信技术与4G通信技术的相似性和差异

2.1. 5G技术与4G技术的基本特点

1) 频率与带宽。4G通信技术只使用低于6 GHz的频率,但5G技术支持两种频段(FR):频段1,通常称为亚6 Ghz,范围从450 MHz到7125 MHz;频段2,通常称为毫米波,范围从24 GHz到50 GHz。频段1的最大带宽为100 MHz,而段2的最大带宽为400 MHz。这些值比4G通信带宽(20 MHz)要大得多 [6]。

2) 正交频分复用技术(OFDM)。4G通信和5G通信都使用正交频分复用技术(OFDM)。在4G通信技术中,子载波间隔固定等于15 kHz,而5G通信技术采用了可变子载波间隔。子载波间隔可以被选择为等于2μ·15 kHz (μ = 0、1、2、3、4),等于4G通信子载波间隔的2μ倍。这两种通信技术的调制方案是相似的,包括二进制相移键控(BPSK)、正交相移键控(QPSK)和正交幅度调制(16阶、64阶和256阶)。4G通信和5G通信的帧的时间长度都等于10 ms,并且每个帧由10个子帧组成,每个子帧的时间长度为1ms。然而,5G通信技术采用不同的数字命理学,子帧中的OFDM符号数量与4G通信不同。在5G通信技术中,子帧被划分在每14个OFDM符号(12个符号用于扩展循环前缀)的2μ时隙中 [7]。

3) 物理资源结构。在4G通信和5G通信中,最小的物理资源是由频域上的一个子载波和时域上的一个OFDM符号组成的资源元素(RE)。在5G通信中,根据所采用的数字命理学,RE以不同的方式映射到时频域。多个RE可以组成资源块(RB),RB在频域中由12个连续的子载波组成。最后,多个RB组成资源网格(RG),RG代表了一个时隙(Slot)中的传输信号 [8] [9] [10]。

2.2. 接入模式:频分双工(FDD)与时分双工(TDD)

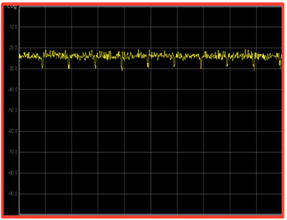

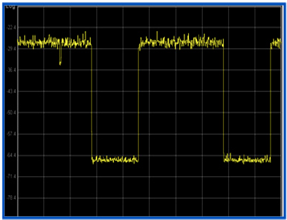

通信信号的接入方式对于通信基站信号传输功率的影响至关重要。5G通信系统主要采用时分双工(TDD)模式,其中下行链路和上行链路传输共享相同的载波频率,由严格的时间表来进行区分。而4G通信系统使用的首选接入模式是频分双工(FDD)(尽管4G系统也允许少数几种TDD配置),其中下行链路和上行链路传输占用不同的频率。图1显示了4G(a)和5G(b)源的零跨度测量结果,即给定频率下接收功率随时间的演变 [11]。

(a)

(a)  (b)

(b)

Figure 1. Zero span measurement for a 4G Frequency Division Duplexing (FDD) source (a) and a 5G Time Division Duplexing (TDD) source (b)

图1. 4G频分双工(FDD)源(a)和5G时分双工(TDD)源(b)的零跨度测量结果

与FDD源相比,TDD源所产生的电磁辐射强度是相当不同的。在FDD系统中,源是“始终开启”的,即在载波频率处的传输是连续的。

2.3. 无源与有源天线:波束扫描

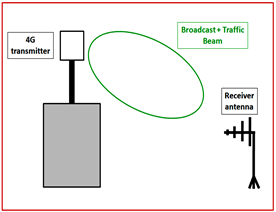

从4G网络到5G网络的主要改进是使用有源天线。借助这种智能天线,运营商可以最大限度地利用其有限的频谱资源来增加网络容量。在5G通信技术出现之前,天线被设定为一个固定的辐射模式,其形状和波束方向不会随时间改变。配备有源天线的5G通信系统能够合成指向不同方向的多个波束,并根据电磁环境进行动态重构。与4G通信系统相比,5G广播频道的传输模式大大改变。图2为4G通信基站(a)中使用的固定波束以及CRS(b)接收功率的对应零跨度测量结果 [12]。

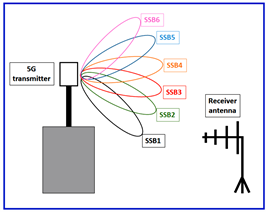

相比于4G通信系统,图3(a)显示了5G通信系统传输SSB的动态波束扫描技术。每个波束与同步信号PBCH块(SSB)的传输相关联。图3(b)显示了SSB接收功率的相应零跨度测量结果。由图可知,由于波束扫描技术,SSB中导频信道的接收功率在时间上不再是恒定的。因此,在进行5G通信基站辐射环境的监测时,应该监测足够长的时间以获得更准确的结果。

(a)

(a)  (b)

(b)

Figure 2. A 4G passive antenna (a) and zero span measurement of the Cell-Specific Reference Signal (CRS) received power level (b)

图2. 由4G无源天线(a)和小区参考信号(CRS)接收功率电平(b)的零跨度测量结果

(a)

(a)  (b)

(b)

Figure 3. A 5G active antenna (a) and zero span measurement of the Synchronization Signal Block (SSB) received power level (b)

图3. 由5G有源天线(a)合成的波束扫描和同步信号块(SSB)接收功率电平(b)的零跨度测量结果

2.4. 无源与有源天线:波束赋形

用于5G通信基站的有源天线还能够实现波束赋形,即用于高增益定向信号传输的信号处理技术。这项技术可以克服信号传输的路径损耗,尤其是在3 GHz及更高频率下。波束形成是通过组合天线阵列来实现的。由于5G通信系统的波束赋形技术,通信基站可以向用户设备合成高增益定向信号以提高数据传输效率 [13] (图4)。

Figure 4. Beamforming technology of active antenna

图4. 有源天线波束赋形技术示意图

这一特征对于5G通信基站的电磁辐射环境监测有很大影响。在5G通信系统中,与广播信道(即,打包到SSB中的信号)相关联的接收功率不再是最大可接收功率电平的参考,因为实际数据传输可以通过具有比SSB波束更高增益的波束赋形专用模式来传输。因此,在进行5G通信基站辐射环境的监测时,应该考虑到电磁辐射情况在空间上的分布规律。

3. 5G通信基站电磁辐射环境监测

3.1. 电磁辐射环境监测原理

确定最大电磁辐射的一种测量方法就是所谓电磁场(EMF)测量。根据《5G移动通信基站电磁辐射环境监测方法(试行)》(HJ 1151-2020)的要求,测量5G移动通信基站电磁辐射环境时应使用选频式电磁辐射监测仪,监测仪器的检波方式为方均根检波方式。这种监测方式基于功率监测(dBm),通过天线系数(dB/m)和/或天线孔径(m2),可以将功率测量结果转换为功率密度(W/m2)或电场强度(V/m) (见图5) [14] [15]。

Figure 5. Relationship of power, electric flux density and electric field strength

图5. 功率、功率密度和电场强度的关系

3.2. 5G通信基站电磁辐射环境实测

为了研究5G通信基站在不同影响条件下的电磁辐射值大小及变化规律,本文对某5G通信基站进行了实地监测,并对监测结果进行了分析。

3.2.1. 监测方法

采用《移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ972-2018)和《5G移动通信基站电磁辐射监测方法(试行)》(HJ 1151-2020)两种方法进行对比监测。

3.2.2. 监测站点情况

该5G通信基站为屋面抱杆架设,该基站架设有电信5G天线,并同时还架设2G及4G天线。

3.2.3. 监测仪器

本次监测选用监测仪器为:射频综合场强仪SEM-600和射频选频分析仪SRM-3006,两台仪器对基站的电磁辐射影响进行了同步监测,监测仪器和基站的工作频段见表1。

Table 1. Frequency range of operator base station and monitoring equipment

表1. 运营商基站及监测仪器工作频段

3.2.4. 实地监测及监测结果

在该通信基站附近进行了两次监测,基站监测时,5G终端采用数据传输场景,基站周围没有其他5G终端使用5G网络,测试终端上网速率为900 M/s,基本占用整个5G基站的带宽资源。第一次监测选取基站附近的3个监测点位分别进行监测,主要探究5G通信基站与4G通信基站的辐射环境情况对比,以及5G通信基站电磁辐射值在基站附近空间上的分布规律;第二次监测选取该基站附近的某一个固定测点(距离天线的水平距离为48 m,高差为17 m)进行监测,主要探究基站处于不同工作模式时的电磁辐射环境情况。

1) 第一次监测结果见表2。

根据表2的监测结果可以发现,当使用5G终端上网时,相对未使用5G终端进行数据传输,基站电磁辐射的测值明显升高,该现象出现在所有测点的监测数据中,且与所使用的监测仪器无关。因此可以得出,基站在进行5G通信时的电磁辐射值比基站进行4G通信时要高。

在通信基站的工作模式固定时,对比不同点位处的监测数据可以发现,在基站处于4G通信模式时,随着与基站水平距离的增大,监测数据逐渐减小,这符合4G通信基站的电磁辐射值分布规律;而在基站处于5G通信模式时,这一规律并没有出现,在近场区(监测点位2),电磁辐射值较小,主要是受到天线副瓣的影响,而在远场区(监测点位1和3),电磁辐射值随着距离的增加呈衰减趋势。

值得注意的是,在常规监测时,5G终端与监测点位保持一致。因此,在监测点位3进行了5G终端位置变化造成5G基站电磁辐射变化的特殊测试,当5G终端离开监测点位10 m时,SEM-600的测值由0.3487 W/m2下降为0.2273 W/m2,SRM-3006的测值由0.2311 W/m2下降为0.1182 W/m2。这一规律说明相对2G和4G基站,5G基站的电磁辐射方向性更强,能够针对终端的具体位置调整电磁波的波束方向,该结果印证了5G通信系统波束赋形技术,这一特性与4G通信系统不同。

2) 第二次监测结果见表3。

Table 3. Second monitoring results

表3. 第二次监测结果

根据监测结果可以看出,无论在何种工作模式下,当两台5G终端同时工作时,基站的带宽资源要分享给两个用户使用,两个用户共享900Mb/s的网速,电磁辐射测值与一个5G终端工作时的测值没有明显变化。

对比未使用5G终端,在视频交互场景下电磁辐射测值升高不明显,而在数据传输场景时的电磁辐射测值升高比较明显。主要是5G终端在视频交互场景下的网络资源占用相对数据传输场景下较少,网络速率通常为2-5Mb/s,而5G终端在数据传输场景下的网络资源占用较高,网络速率可以达到900Mb/s的峰值。因此,可以得出5G基站的电磁辐射和网络资源占用成正相关,这一特性与4G通信基站不同。

在监测过程中还发现,5G基站的电磁辐射测值和5G终端的网速有关,因为5G主要为TDD(时分双工)技术,上下行共用相同频段,当5G终端进行下载(数据从基站到终端)时,网速较高,则电磁辐射测值较大;当5G终端进行上传(数据从终端到基站)时,网速相对较低,电磁辐射测值和未使用5G终端时的测值相当。

4. 结论

本文通过对比4G和5G系统之间的主要相似性和差异,分析了5G通信基站的工作特性对于测量其电磁辐射最大值的影响,最后实地测量了5G通信基站的电磁辐射情况,总结了在不同条件下5G通信基站电磁辐射环境的变化规律。得出以下结论:

① 相比于4G通信技术,5G通信技术在频率带宽、正交频分复用技术(OFDM)和物理资源结构等方面有了明显提升。5G通信系统主要采用时分双工(TDD)模式,其中下行链路和上行链路传输共享相同的载波频率,由严格的时间表来进行区分。并且,5G通信基站采用有源天线实现了波束扫描和波束赋形技术,提高了通信基站对用户设备传输数据的效率。

② 在各个监测点位,当使用5G终端上网时,相对未使用5G终端进行数据传输,基站电磁辐射的测值明显升高,该现象与所使用的监测仪器无关。

③ 4G通信基站的电磁辐射值在基站所处位置最高,而后随着与基站的水平距离增大而逐渐减小;而5G通信基站的电磁辐射值在近场区较小,而在远场区,电磁辐射值随着与基站水平距离增大而逐渐减小。

④ 相对2G和4G基站,5G基站的电磁辐射方向性更强,能够针对终端的具体位置调整电磁波的波束方向,这就是5G通信系统的波束赋形技术。

⑤ 当两台5G终端同时工作时,基站的带宽资源要分享给两个用户使用,两个用户共享900Mb/s的网速,电磁辐射测值与一个5G终端工作时的测值没有明显变化。

⑥ 对比未使用5G终端,在视频交互场景下电磁辐射测值升高不明显,而在数据传输场景时的电磁辐射测值升高比较明显,所以,5G基站的电磁辐射和网络资源占用成正相关。

⑦ 由于5G通信系统的TDD (时分双工)技术,当5G终端进行下载(数据从基站到终端)时,电磁辐射值增大,当5G终端进行上传(数据从终端到基站)时,电磁辐射值和未使用5G终端时的测值相当。

综上,与4G通信基站相比,5G通信基站的电磁辐射值分布规律在空间上具有明显的差异,且受到多种因素的影响而随动。因此,传统的通信基站电磁辐射测量方法无法满足5G通信基站的电磁辐射环境监测,在进行5G基站的监测时,应该严格按照《5G移动通信基站电磁辐射监测方法(试行)》(HJ 1151-2020)的要求,充分考虑不同的基站工作场景,并合理选点。