1. 引言

爱能拯救人——不论是施予爱的人还是得到爱的人。

——精神病学家卡尔·梅宁格(1893~1990)

利他行为(altruistic behavior)指以增加与行为者本人无关联个体的福利为最终目标的行为(邵洁,胡军生,2018),是亲社会行为的最高层次表现。正如开篇名言所述,利他行为对于维持个体的心理健康、良好人际关系和社会稳定具有重要意义。随着网络的发展,中国网民总人数已达9.89亿,互联网普及率达到70.4% (中国互联网络信息中心,2021)。因此,网络环境中的利他行为,即网络利他行为(online altruistic behavior),逐渐得到研究者的关注与重视。网络利他行为意指行为者在网络环境中表现出来的,有利于他人与社会且不希望得到回报的自愿行为(郑显亮,顾海根,2013)。吴满意和薛玉梅(2021)认为,网络利他行为具有“满足功能”,网络利他者在帮助他人时自身能获得认同感和愉悦感,能实现对真善美的价值追求,也可以引导社会风气崇德向善,因此研究网络利他行为的影响机制具有重要的理论和现实意义。

网络人际信任(online interpersonal trust)意指在有风险的网络人际互动过程中,个体基于交往对象的言词、承诺以及书面或口头陈述,对其可靠程度形成的一种概括化期望(赵竞,孙晓军,周宗奎,魏华,牛更枫,2013)。根据社会认知理论,个体对所处的情境的认知会影响其随后采取的行动(刘勤为,徐庆春,刘华山,刘勤学,2016)。网络人际信任作为个体对网络互动对象的一种主观期望,是个体是否做出网络利他行为的重要影响因素。已有研究已经证实,网络人际信任可以正向预测网络利他行为(蒋怀滨等,2016;赵欢欢,张和云,2013)。还有研究结果显示,共情水平会调节网络人际信任对网络利他行为的影响,高共情水平可以增强网络人际信任对网络利他行为正向预测作用,相反低水平的共情则会削弱这种作用(谢方威,郑显亮,王泽意,陈慧萍,2021)。据此,我们提出假设1,网络人际信任可以正向预测网络利他行为。

Gustavo Carlo提出了亲社会行为的社会生态学发展模型,认为家庭和社会背景变量、认知和情感变量以及情境变量都会影响亲社会行为的发生(Gustavo & Randall, 2001)。因为网络具有匿名性的特点,网络利他行为和现实世界中的利他行为相比风险也更高,因此网络利他行为的发生更离不开认知和情感上的约束和引导。社会责任心(social responsibility)是指个体正确理解自己在社会公共生活中所需承担的责任以及主动承担程度的心理品质(李雪,2004),是对社会责任的一种认知与情感反应,其可能会成为亲社会行为的重要影响因素。吴鹏和刘华山(2015)研究发现,社会责任心与网络不道德行为成显著负相关关系。且另有研究发现,社会责任心可以正向预测个体的亲社会行为(宋琳婷,2019)。这意味着,在影响网络利他行为的个体变量中,不仅有网络人际信任可以促进网络利他行为,而且社会责任心也存在一定的促进作用,社会责任心的大小可能会影响网络人际信任对网络利他行为的作用大小。据此分析,我们提出假设2,社会责任心在网络亲社会行为机制中具有调节作用。

2. 研究方法

2.1. 研究对象

采用整群抽样的方式在济南大学抽取本科生750人进行纸质问卷施测,将一部分作答时间不符合标准以及做题态度不认真的问卷进行了剔除,最终选取有效问卷702份,有效率为93.6%。其中男生285人(40.6%),女生417人(59.4%);文科318人(45.3%),理工科384人(54.7%)。

2.2. 研究工具

2.2.1. 网络人际信任问卷

采用丁道群,沈模卫(2005)结合“人际信任量表”和网络情景下的人际交往特点编制的网络人际信任问卷,共分为一般信任、情感信任和可靠性三个维度。该问卷为9道题项的单维度量表,其中第6、9题反向计分;使用李克特5点计分方式进行计分,1至5分代表“完全不符合”到“完全符合”。得分越高代表网络人际信任水平越高。该问卷的Cronbach’s α系数为0.650。

2.2.2. 社会责任心问卷

本文采用程岭红(2002)编制的青少年学生责任心问卷,共包含23个题项,5个维度:道德责任心、同伴责任心、集体责任心。社会发展责任心和家庭责任心。问卷得分越高说明社会责任心越强。本问卷使用李克特五点计分,1~5分分别代表完全不符合、部分不符合、不确定、大部分符合、完全符合。问卷总Cronbach’s α系数为0.885。

2.2.3. 网络利他行为量表

本文采用郑显亮(2010)编制的网络利他行为量表,共包含26个题目和4个维度:网络支持、网络指导、网络提醒和网络分享。问卷得分越高说明网络利他行为越多。本问卷使用四点计分方式,1~4分分别代表从不、偶尔、通常、总是。本问卷分维度的Cronbach’s α系数为0.855、0.813、0.786和0.732,问卷总Cronbach’s α系数为0.928。

2.3. 数据处理

采用SPSS24.0进行描述统计、相关分析、差异检验与共同方法偏差检验;使用SPSS宏程序process3.0进行调节效应分析。

3. 数据分析结果

3.1. 共同方法偏差检验

本研究仅采用被试自我报告来收集研究数据,变量间的关系可能受到共同方法偏差的影响。为了进一步提高研究的严谨性,分析数据前采用Harman单因素因子分析对共同方法偏差进行了检验(周浩,龙立荣,2004)。结果表明,在未旋转时特征根大于1的因子共有13个,解释了60.30%的变异,且第一个主因子解释的变异量为17.96%,远小于40%的临界值。因此,本研究不存在严重的共同方法偏差。

3.2. 大学生网络利他行为的现状分析

以网络利他行为量表中值水平2.5分为参考,经过单样本T经验发现,当代大学生网络利他行为得分较低(1.89 ± 0.38分,t = −42.54,P < 0.001)。通过独立样本T检验发现,男生(1.88 ± 0.39分)与女生(1.90 ± 0.37分)在总得分上没有显著差异(t = −0.56, P > 0.05);文科生(1.89 ± 0.37分)与理工科学生(1.89 ± 0.38分)在总得分上没有显著差异(t= 0.11, P > 0.05);独生子女学生(1.95 ± 0.38分)在总得分上要显著高于非独生子女学生(1.86 ± 0.38分)的得分(t= 2.92, P < 0.01)。在网络支持维度上,女生(2.08 ± 0.44分)得分比男生(2.01 ± 0.45)高(t= −2.21, P < 0.05);在网络指导维度上,独生子女学生(1.79 ± 0.43分)得分比非独生子女学生(1.65 ± 0.43分)高(t = 3.86, P < 0.001);在网络提醒维度上,独生子女学生(1.94 ± 0.50分)得分比非独生子女学生(1.85 ± 0.52分)高(t = 2.24, P < 0.05);在网络分享维度上,独生子女学生(1.91 ± 0.38分)得分比非独生子女学生(1.82 ± 0.37分)高(t = 2.92, P < 0.001)。

3.3. 网络人际信任、社会责任心和网络利他行为的相关分析

由表1可知,网络人际信任与网络利他行为成显著正相关关系,社会责任心与网络利他行为成显著正相关关系,高网络人际信任的个体会表现出更多的网络利他行为,高社会责任心的个体也会表现出更多的网络利他行为。

Table 1. Descriptive statistical results and correlation coefficient matrix

表1. 描述统计与相关分析结果表

注:*P < 0.05,**P < 0.01,***P < 0.001,下同。

3.4. 社会责任心的调节效应分析

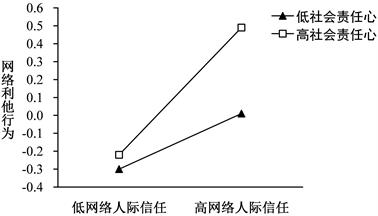

为了探讨社会责任心在网络人际信任与网络利他行为之间的调节作用,本研究在控制独生子女变量后,采用process宏程序对数据进行分析,并在分析前将原始数据进行了标准化。温忠麟,侯杰泰,张雷认为当自变量与调节变量对因变量的交互作用显著,则认为调节效应成立(温忠麟,侯杰泰,张雷,2005)。结果发现,社会责任心在网络人际信任对网络利他行为的影响中调节效应显著(t = 2.93, P < 0.01)。采用简单斜率检验进一步分析社会责任心的调节趋势。根据自变量和调节变量的得分,将高于和低于平均值一个标准差的大学生分为高分组和低分组,画出简单斜率图(图1),并进行简单斜率检验。简单斜率分析发现,在高、低社会责任心组中,网络人际信任对网络利他行为均有显著的正向预测作用,但与低社会责任心组(simple slope = 0.16, P < 0.01)相比,高社会责任心组(simple slope = 0.36, P < 0.001)中的网络人际信任对网络利他行为的正向预测作用更大。

Figure 1. The moderating effect of social responsibility on online interpersonal trust and online altruistic behavior

图1. 社会责任心在网路人际信任与网络利他行为之间调节作用的简单斜率检验

4. 讨论

本研通过调节效应分析考察了网络人际信任、社会责任心和网络利他行为三者之间的关系,发现网络人际信任能够有效正向预测网络利他行为,且社会责任心对二者关系有显著正向调节作用。

4.1. 当代大学生网络利他行为的现状

通过人口统计学资料对大学生网络利他行为影响的分析得出,当代大学生网络利他行为总体水平偏低。蒋怀滨等人认为,在网络情景中“责任扩散效应”仍然存在,造成大学生责任分散,网络利他行为的发生频率下降(蒋怀滨等,2016)。同时,女生在网络支持维度上的得分要显著高于男生,有研究发现女生的特质移情水平要高于男生,且拥有更高水平的同理心,因此更愿意向他人表示鼓励或支持(赵欢欢,张和云,刘勤学,王福兴,周宗奎,2012)。在网络指导、网络提醒和网络分享维度上,独生子女比非独生子女得分更高。传统观念认为,独生子女自我中心性更强,而非独生子女更懂分享,更容易出现利他行为。但随着社会的发展,儿童入学年纪在逐渐下降,因此独生子女儿童在社会化与人格发展早期就有更多与同龄人相处的机会,在校园里学会分享与帮助他人。因此,独生子女的与非独生子女的利他行为在逐渐缩小。同时也有研究者认为,独生子女更渴望融入集体,会表现出更高的宜人性,进而有更多的利他行为(蒋怀滨等,2016)。

4.2. 网络人际信任、社会责任心与网络利他行为的关系

薛玉梅(2020)认为,培养网民互动双方的在线信任,缔结和谐的网络人际关系,有助于网络利他行为的发生。本研究也证实了该观点的正确性,即网络人际信任水平可以正向预测个体的网络利他行为水平。高水平的网络人际信任可以拉近彼此之间的心理距离,而心理距离又是亲社会行为的重要预测因子能使利他行为增加(Boothby, Smith, Clark, & Bargh, 2016),因此个体具有较高的网络人际信任,则能做出越多的网络利他行为。同时,网络人际信任可以带来更多的人际互动,良好的人际互动也可以促进利他行为的发生。

本研究还发现,社会责任心在网络人际信任对网络利他行为的关系中起正向调节作用。具体来说,高社会责任心水平可以增强网络人际信任对网络利他行为的正向预测作用,低社会责任心水平会削弱这种正向预测作用。高社会责任心个体对自身也有更高的道德要求。当个体形成了一定的社会道德认同后,他在网络世界中会更倾向于处于一种自觉维护网络秩序的姿态中,例如对网络中的人际交往对象表现出更多的信任感。因此,社会责任心可以增强网络人际信任对网络利他行为的正向影响。除此之外,社会责任心还可以显著预测个体的亲社会行为,例如慈善捐赠、承诺等行为(Boddy, Ladyshewsky, & Galvin, 2010

5. 结论

1) 网络人际信任可以正向预测网络社会支持;2) 社会责任心在网络人际信任对网络利他行为的影响中起正向调节作用。

致谢

感谢合作的同学和老师,同时也要感谢给予转载和引用权的资料、图片、文献、研究思想和设想的所有者。

NOTES

*通讯作者。