1. 引言

在乡村振兴的战略背景下,乡村旅游开发是乡村脱贫致富的重要方式,乡村景观是乡村文脉、地脉的集中展现,更是乡村旅游的重要吸引物。近20年,国内越来越多的学者围绕乡村旅游景观展开研究,基于此,本文利用CiteSpace软件对国内近20年乡村旅游景观相关文献进行梳理,分析研究内容、研究热点和研究趋势,为乡村旅游景观后续研究提供参考。

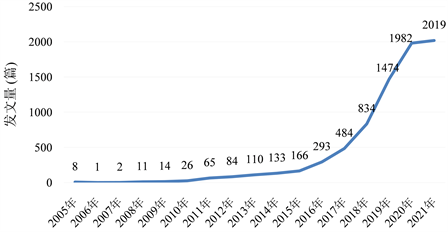

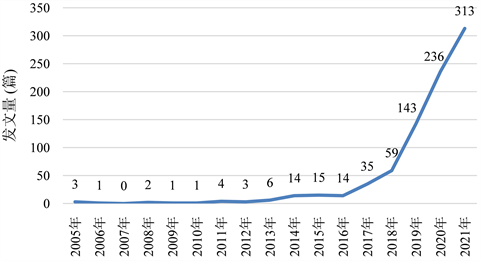

CiteSpace软件可以将某个知识领域的研究演变历程展现在一副图谱上,并将图谱中作为知识基础的引文节点文献和共引聚类所表征的研究前沿标识出来 [1]。CiteSpace软件由于其便利性和科学性得到广泛应用,截止到2021年10月7日,在中国知网(CNKI)学术期刊网络出版总库中搜索主题“CiteSpace”的中文文献数量为7706篇,呈明显增长趋势(见图1);在Web of Sinence数据库搜索主题“CiteSpace”的文献为850篇,同样呈明显增长趋势(见图2)。CiteSpace的研究领域分布较广,包含了图书管理、教育、计算机、文学、旅游等多个学科,且不乏高质量成果,有学者对CiteSpace工具提出建议和展望 [2] [3],目前来看,CiteSpace仍是探索某一领域研究脉络的重要工具。

1.1. 景观与乡村景观

景观是在自然和人文共同综合作用下,能为人所能观察、感知的区域和空间,是具有经济、社会、政治和审美价值的场地,是人创造或改造的空间综合体 [4]。乡村景观具有特定的景观行为、形态和内涵,是具有明显田园特征地区的景观 [5]。乡村景观具有历史性和社会性,乡村景观遗产记录着不同历史时期人类对自然环境的干扰,成为乡村景观中最有价值的内容 [5]。

Figure 1. The trend map of “CiteSpace” theme publications in CNKI database

图1. 中国知网(CNKI)数据库“CiteSpace”主题发文量趋势图

Figure 2. Trend map of “CiteSpace” theme publications in the Web of Science database

图2. Web of Science数据库“CiteSpace”主题发文量趋势图

1.2. 乡村旅游景观

乡村旅游景观是由乡村景观以不同的方式组合分布而成 [6],是以美学价值、宜人价值、文化价值、教育价值等为基础开发的满足游客需求的旅游产品,是乡村在某一特定的时段呈现出的乡村旅游过程和旅游景观格局 [7]。论文所指乡村旅游景观是指在乡村旅游地保留的相对完整的聚落空间景观、田园景观、乡村文化民俗等可作为旅游吸引物的景观。乡村景观对乡村旅游的形象塑造和发展至关重要,同样乡村旅游的发展也会对乡村景观格局演变产生作用 [8]。

2. 数据来源与研究方法

2.1. 数据来源

论文数据源为中国知网(CNKI)学术期刊网络出版总库。为确保获取文献的全面性和准确性,以“关键词”包含“乡村旅游”和“景观”,时间跨度设置为“2001~2021年”,期刊来源类别选择SCI来源期刊、CSSCI、核心期刊和CSCD的方法,共搜索得到417篇文献,手动剔除会议论坛和其他不相关文献,最终得到有效文献199篇,搜索时间为2021年10月7日。

2.2. 研究方法

CiteSpace软件系统是一款信息可视化软件,可以用来绘制科学和技术领域相关文献的知识图谱,识别某一科学领域的热点研究和前沿方向 [2]。CiteSpace主要基于共引分析理论(co-ciation)和寻径网络算法(path Finder)等,对特定领域文献进行计量,探寻学科领域演化的关键路径及其知识拐点,并通过一系列可视化图谱实现对学科演化动力机制和发展前沿的探测 [1]。

本研究借助CiteSpace软件对乡村旅游景观研究的关键词进行可视化分析,梳理研究脉络,明确研究热点,分析研究趋势和方向。

3. 乡村旅游景观研究计量分析

3.1. 文献年度分析

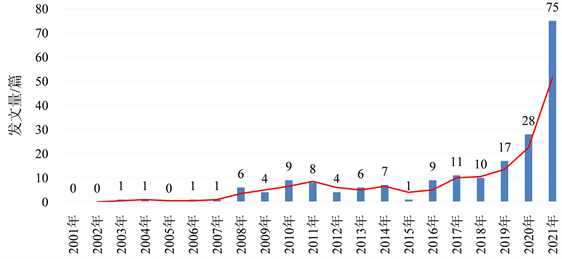

国内近二十年乡村旅游景观研究的发文数量见图3,可以看出,国内乡村旅游景观研究整体发文量呈明显上升趋势,从2001年到2021年可分为三个增长阶段:

Figure 3. Number of papers on rural tourism landscape from 2001 to 2021

图3. 2001~2021年乡村旅游景观研究发文量

2001~2006年属于前期增长阶段。2002年,我国颁布《全国工农业旅游示范点检查标准(试行)》,这一举措吸引了学者对乡村旅游研究的注意。在初步增长阶段,乡村旅游景观研究从乡村旅游研究中衍生出来,主要研究乡村景观的界定 [9],分析乡村景观与乡村旅游的关系 [10],探索乡村旅游景观的合理开发模式与可持续发展路径等 [11]。这一时期,乡村旅游景观研究成果主要应用于乡村旅游开发,乡村旅游景观的人文内涵挖掘尚浅,出现乡村景观保护的观点,但未成为主流。

2007~2015年属于缓慢增长阶段。2007年《关于大力推进全国乡村旅游发展的通知》发布,乡村旅游进入发展新阶段。在缓慢增长阶段,孙艺惠等对乡村旅游与乡村景观的相互影响有了更深的探讨 [12] [13],乡村景观的旅游开发研究仍然是主要内容,但李飞、杨强等学者已经关注到乡村旅游景观中的文化价值,提出了保护乡村旅游景观的建议 [14] [15]。

2016~2021年属于快速增长阶段。这一阶段,乡村旅游景观研究内容逐渐丰富,一方面,关于乡村景观开发设计的探讨仍然是热点问题,另一方面,加强乡村传统文化保护则成为学界更关注的问题 [16] [17]。吴必虎等众多学者提倡活化乡村文化遗产 [18],保护乡村景观的乡土性 [19],刘奔腾等学者构建指标体系,对乡村景观进行乡村性评价 [20] [21];随着乡村旅游的发展,乡村景观的历史性和社会性体现地更加明显,研究乡村旅游景观格局演变的文献逐渐增多 [22];2018年,中国共产党第十九次全国代表大会明确提出实施乡村振兴战略,此后,乡村旅游景观研究数量快速增长,研究内容多与美丽乡村建设、村居环境提升和乡村振兴战略紧密结合 [23] [24],为乡村旅游景观的保护与开发提出具体的建议 [25] [26]。

3.2. 关键词分析

3.2.1. 关键词共现图谱分析

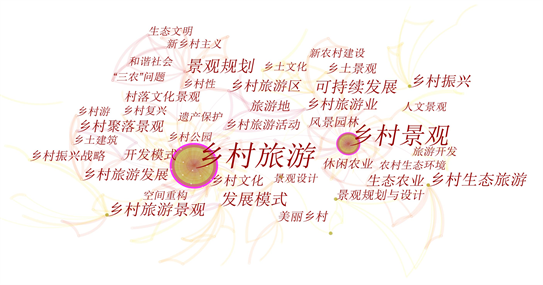

通过CiteSpace分析形成关键词共现图谱(见图4),可以看出乡村旅游景观研究主要围绕“乡村旅游”和“乡村景观”两方面内容,可归纳为两个研究模块,即“旅游”模块和“景观”模块,“旅游”模块的研究内容主要包括乡村景观的旅游发展模式、乡村景观旅游价值、乡村景观旅游规划、乡村振兴和景观乡村文化等方面,研究比较关注乡村旅游景观建设对促进乡村旅游发展的作用;“景观”模块的研究则更多关注乡村旅游景观本身,主要围绕可持续发展、生态旅游、风景园林、休闲农业和人文景观等方面来分析乡村旅游景观的生态作用和文化意义。

Figure 4. Keywords co-occurrence map of rural tourism landscape research

图4. 乡村旅游景观研究关键词共现图谱

3.2.2. 关键词频分析

对关键词频次排序汇总,提取前10个重要关键词,得到结果见表1,排名前十的高频关键词分别是乡村旅游、乡村景观、乡村振兴、旅游开发、乡村、保护、美丽乡村、风景园林、乡村性,与关键词共现图谱大致相同,可见乡村旅游景观的研究与乡村旅游、乡村振兴主题密切相关。

Table 1. Keywords frequency statistics table of rural tourism landscape research

表1. 乡村旅游景观研究关键词频统计表

3.3. 时间线图谱分析

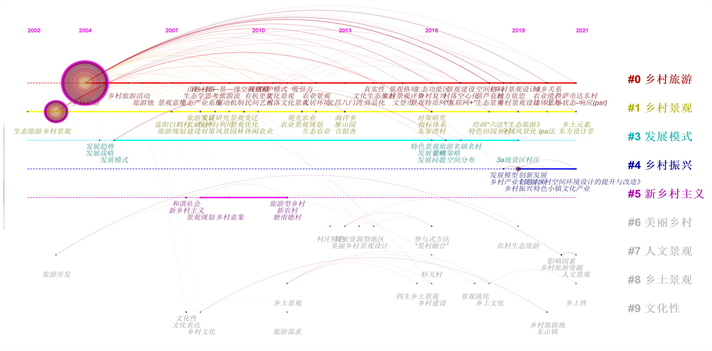

通过CiteSpace绘制关键词时间线图谱,见图5,时间线图谱可以展现乡村旅游景观研究的发展脉络和演变趋势,从图中可以看出,主题词“乡村旅游”和“乡村景观”的研究数量较多且延续性强,印证了关键词共现图谱的结论,“发展模式”是乡村旅游研究的重要内容,在时间线上的延续线与乡村旅游研究大体一致,2007年至2012年前后,“新乡村主义”一时成为研究热点,在2013年前后研究数量逐渐减少;自2007年前后开始,景观的人文内涵和文化性开始被关注,关于“人文景观”、“乡土景观”、“文化性”等研究开始出现并发展;在2013年“美丽乡村”首次被正式提出后,相关研究也逐渐增多;2018年以后,在乡村振兴战略背景下,乡村旅游景观研究开始与乡村振兴战略紧密结合。

Figure 5. Keywords timeline map of rural tourism landscape research

图5. 乡村旅游景观研究关键词时间线图谱

4. 内容分析

4.1. 乡村旅游景观规划研究

乡村景观建设是乡村旅游开发的重要方面,近二十年,乡村旅游景观规划一直是研究的热点问题。梅燕认为利用乡村景观发展乡村旅游是推动乡村经济发展的重要方式,剖析了乡村旅游景观开发的必要条件,为乡村旅游景观开发提出了具体的建议 [10]。冯淑华等从乡村聚落景观体系入手,分析乡村聚落景观的旅游价值,提出了乡村聚落景观的旅游开发模式 [11]。杨新征探讨了乡村景观的内涵、构成及乡村景观资源开发利用原则 [9]。可见,早期的乡村景观规划研究已经初步认识到乡村景观的旅游价值,但研究内容仍然以乡村旅游开发为中心,对乡村景观的文化内涵和人文理念挖掘尚不深入。

在后来的研究中,逐渐有学者关注到乡村景观本身的文化性,提出了保护性开发的理念,如张善峰认为旅游开发必须以乡村意象为基调 [27]。张艺惠等关注乡村景观遗产,构建了保护性旅游开发模式 [12]。许丽分析乡村旅游发展过程中乡土景观的危机,并且提出乡土景观的开发及保护途径 [28]。李飞基于乡村文化景观的乡村性和遗产性,提出了以乡村旅游促进文化景观保护发展的模式 [14]。朱运海等认为乡村性是乡村旅游的本质特征和独特卖点,乡村性的景观化表达影响并制约着乡村旅游的体验质量 [17]。

总之,乡村旅游景观规划的研究,经历了从功利性开发理念到保护性开发理念的转变,更重视乡村景观蕴含的人文情怀,意识到保护乡村景观原真性的重要性。

4.2. 乡村景观与乡村旅游研究

乡村旅游开发不可避免的对乡村景观格局演变产生影响,乡村旅游与乡村景观的相互作用也是研究的热点问题之一。邓明艳等认为乡村旅游导致乡村景观格局的反向变迁,而这一现象威胁着乡村景观的乡村性,不利于乡村旅游的可持续发展 [29]。郑文俊提出在乡村景观开发过程中应强化景观可辨性、保持景观乡村性、强调旅游参与性 [30]。龚伟等认为在遗传机制、变异机制等内因和选择机制、起点状态、关键事件等外因共同作用下,乡村旅游社区景观空间发生演化 [31]。仲佳等采用GIS技术,对比研究了三圣乡不同时间尺度的景观格局变化,研究表明乡村旅游发展是三圣乡景观格局变化的主要驱动因子 [22]。翟向坤等利用旅游空间生产理论,提出乡村文化景观记忆重构的具体路径 [32]。张军认为乡土景观应被赋予自身适应变化环境的权利,才能实现乡土景观随时代发展而发展的要求,最终实现乡村旅游的可持续发展 [33]。

大多数研究对乡村旅游与乡村景观存在相互作用表示肯定,认为乡村旅游通过各种作用机制对乡村景观的演变带来负面影响,认为合理开发乡村旅游景观,保护乡村旅游景观的原真性和文化性,是乡村旅游可持续发展的重要条件。

4.3. 乡村旅游景观与乡村振兴研究

乡村振兴战略提出后,乡村旅游景观研究开始与乡村振兴战略紧密联结。如张羽清等从乡村景观与乡村产业的关联度出发,探索乡村景观规划与乡村产业发展结合的有效路径 [24]。美丽乡村建设与乡村振兴战略具有很强的一致性,是推进和落实乡村振兴战略的重要方面 [25]。同一时期,很多乡村旅游景观研究与美丽乡村建设、村居环境整治等主题联结在一起。高春留等构建了以乡村旅游为核心的产村景一体化的AMD发展模型,对乡村发展建设中存在的问题进行解析,提出可操作的规划方法 [26]。陈敬芝分析了我国生态旅游景观建设对于美丽乡村建设的重要意义,指出我国农村生态旅游景观建设的主要问题,探究生态旅游景观建设的方法和途径 [25];李珊珊从特色村镇景观问题入手,剖析特色村镇在旅游发展中的问题,提出设计原则和设计策略 [34]。

2018~2021年,乡村旅游景观研究仍紧紧围绕着乡村振兴主题展开,乡村旅游景观研究对于推动乡村旅游产业发展,建设生态宜居的美丽乡村具有重要意义。目前来看,乡村旅游景观研究仍然与乡村振兴战略密不可分,未来可进一步探索乡村旅游景观与乡村振兴战略总要求中的产业、村居、乡风、生活等多方面的关系,研究乡村旅游景观在促进乡村振兴中的作用。

5. 结论与展望

5.1. 研究结论

通过筛选近20年国内乡村旅游景观研究文献,并利用CiteSpace软件进行可视化分析,发现不同时期的研究具有不同特点,从研究内容和研究目的来看,近20年,国内乡村旅游景观研究大致分为旅游价值研究、人文价值研究和社会价值研究三个阶段。

2001~2006年前后为旅游价值研究阶段。随着乡村旅游蓬勃兴起,乡村景观的研究主要伴随乡村旅游研究展开 [10],针对乡村景观在旅游发展中如何规划和利用等问题进行研讨 [11],乡村旅游景观的研究主要服务于乡村旅游开发,注重实际效益,因此可视作旅游价值研究阶段。

2007~2015年前后为人文价值研究阶段。乡村旅游快速发展造成了乡村景观格局的变迁 [34],这一时期的研究开始探讨乡村旅游景观的文化意义、生态意义和情感意义等人文价值,并提出保护性开发乡村景观的观点,这一阶段可视为人文价值研究阶段。

2016~2021年为社会价值研究阶段。乡村振兴战略提出后,乡村旅游景观的研究多与“乡村振兴”、“美丽乡村”、“旅游扶贫”等主题相结合 [35],从乡村旅游景观的社会意义出发,更多关注乡村旅游景观对乡村振兴、美丽乡村建设及扶贫等方面的作用 [36],目的在于为乡村发展提供参考思路,可视为社会价值研究阶段。

5.2. 研究展望

乡村旅游景观研究应服务乡村社会发展。《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》在“坚持农业农村优先发展,全面推进乡村振兴”篇章中提出“丰富乡村经济业态”,“壮大休闲农业、乡村旅游、民宿经济等特色产业”。乡村旅游产业发展依然是乡村振兴的重要部分,乡村旅游景观研究应围绕乡村振兴的战略背景,针对乡村旅游发展中的问题,包括但不限于乡村景观的文化表征,乡村旅游景观的“乡村性”保护,乡村景观的旅游质量评价,乡村旅游民宿景观研究,乡村旅游与农业景观研究等问题。

乡村旅游景观研究要以人为本。《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中还提到要“优化生产生活生态空间,持续改善村容村貌和人居环境,建设美丽宜居乡村”。强调“保护传统村落、民族村寨和乡村风貌”,据此可以围绕乡村旅游景观与村居环境整治,乡村旅游景观与居民幸福感提升,传统村落景观保护性开发及“乡情”与“乡景”的互动影响等方面展开。

夯实乡村旅游景观研究理论基础。目前的研究大多探讨乡村旅游景观的现状和规划,研究内容实用性强,对乡村景观形成背后的地理学、人类学、社会学成因的探讨较少,未来可以追根溯源,探究乡村景观的成因和变化趋势,完善乡村旅游景观理论体系。

NOTES

*通讯作者。