1. 引言

为适应大数据技术的发展趋势,2015年国务院印发《促进大数据发展行动纲要》,重点提出大数据技术人才培养的问题 [1]。在此背景下,教育部于2016年开始批准设立大数据相关专业。根据教育部普通高等学校本科专业备案和审批结果,截至2021年12月,全国共有近800所高校开设了数据科学与大数据技术专业(以下简称大数据专业),其中大多数高校为地方本科院校,尚缺乏成熟的经验可供借鉴。

新工科建设是主动应对新一轮科技革命与产业变革的战略行动,是落实立德树人根本任务和国家系列重大战略深入实施的必然需求,先后形成了“复旦共识”、“天大行动”和“北京指南”以及系列文件 [2] [3]。钟登华院士在文献 [4] 中对新工科的内涵与特征进行了分析与阐述,并从“为什么要建设新工科”、“什么是新工科”和“如何建设新工科”三个方面进行了详细探讨,为全力探索工程人才培养和工程教育改革指明了方向。大数据专业作为典型的新工科专业,肩负着培养未来新兴产业和新经济发展需要的具有大数据思维、实践能力与创新能力强、具备国际竞争力的高层次大数据人才的重任。然而,由于大数据专业成立较晚,专业建设仍处于起步阶段,尤其是对于地方本科院校而言,课程体系建设作为专业建设的核心内容还缺乏成熟的经验可供借鉴。

为此,本文通过分析新工科背景下地方本科院校的大数据人才培养要素,对地方本科院校大数据专业课程体系建设进行了初步探索与实践,以期为地方本科院校大数据专业建设提供思路和借鉴。

2. 新工科背景下地方本科院校大数据专业课程体系建设探索

新工科背景下,了解产业发展现状及趋势,熟悉未来新技术对人才素养的需求,是新工科专业人才培养的重要依据,也是地方本科院校课程体系建设的重要基础。

2.1. 新工科背景下地方本科院校大数据人才素养分析

新工科建设背景下,地方本科院校以服务区域经济发展和产业转型升级提供人才支撑为目标,在系统推进课程体系建设方面开展了“新工科”研究与实践。大数据专业作为新兴工科专业,涉及统计学、数学、计算机科学与技术等多学科专业知识,以数据分析与挖掘为目标 [5],注重在各行业领域中的实践与应用。因此,该专业对人才的专业技能要求较高,既要有较强的数理统计基础,又要能够利用计算机科学与技术的专业知识,实现利用大数据技术进行不同行业应用场景的数据分析,揭示数据内在的变化规律 [6]。

地方本科院校的人才培养特点是注重理论学习与实践教学的结合,注重专业发展需求与地方产业的结合,培养服务区域或地方产业发展的高水平人才。因此,地方本科院校大数据专业的建设目标应结合大数据专业的发展需求、高校自身的特色优势、地方特色产业等,培养掌握扎实的统计学、数学和计算机基础知识和数据挖掘算法,能将所学知识与特定行业相结合,具备使用计算机技术解决数据分析相关问题的高层次大数据专业人才。

2.2. 以技术发展为导向,重构专业课程体系

新工科建设的内涵要求地方院校大数据专业的课程体系要以技术发展为导向,结合各院校的人才培养目标,进行系统地梳理与重构。总体而言,大数据课程体系可分为通识教育课程、专业教育课程和综合素质教育课程等模块,包含人文社科通识课程、数学与自然科学课程、专业基础课、专业核心课、专业方向与拓展课、第二课堂等课程,授工学学位的专业应满足工程教育认证的标准,强化通识教育,优化学科基础、专业教育和实践教学平台设计。

该专业基础课侧重于程序设计语言和专业基础方面的课程;专业核心课程侧重于大数据分析与应用方面的课程,突出对学生大数据分析与应用能力的培养,为学生提供从数据采集、数据预处理、数据分析、数据可视化到数据应用的课程体系;专业方向与拓展课进一步丰富选修课程资源,突出校企合作理念,邀请企业平台与企业工程师共同设计与实施教学,以激发学生自主学习内生动力,拓展学生个性化和一定的国际视野;第二课堂侧重学生德智体美劳、军事教育等课程,以提高学生的综合素质。

此外,还要结合行业发展对大数据技术的需求和第三方的教学质量评估报告(如毕业生就业质量、用人单位对学生能力的评价等)及时调整课程体系和内容,形成“课程实践–评价反馈–再课程实践”的闭环机制,使课程体系设置在一次次的教学实践与技术发展需求中不断完善,实现新工科建设培养未来多元化、创新型的卓越大数据人才的目标。

3. 新工科背景下地方本科院校大数据专业课程体系建设实践——以河北工程大学为例

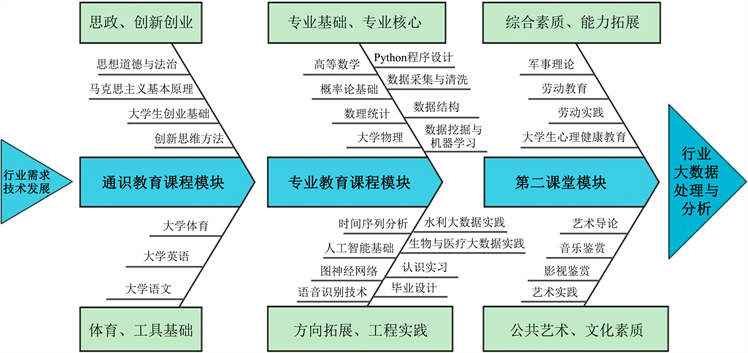

河北工程大学是河北省重点骨干大学、河北省人民政府与水利部共建高校,具有鲜明的行业特色与优势。大数据专业注重统计学、数学、计算机科学与技术等学科的交叉融合,主要面向京津冀区域以及水利行业,培养数据分析与实践能力俱佳的大数据专业人才。课程体系以技术发展和社会需求为导向,在制定过程中邀请高校、大数据企业、水利行业专家共同参与,主要包括通识教育课程模块、专业教育课程模块、第二课堂模块。其中,人文社科通识课程占比29%,数学与自然科学课程占比16%,工程基础、专业基础、专业方向课程等专业类课程占比32%,工程实践与毕业设计占比23%,满足工程教育认证的标准,践行产出导向的工程教育理念(课程体系框架见图1)。

通识教育课程模块包括思政、创新创业、体育、工具基础课程组,开设《思想道德与法治》、《大学生创业基础》、《大学体育》、《大学英语》等通识课程,侧重于正确的价值观与道德观、爱国主义精神和社会责任感、创新思维与健康体魄、良好的沟通合作等素质的培养,旨在使学生能够在大数据工程实践中体现创新意识,考虑社会、法律、文化等多维度协同发展,并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

Figure 1. Diagram of the curriculum system of data science and big data technology

图1. 数据科学与大数据技术专业课程体系框架图

专业教育课程模块包括专业基础、专业核心、专业方向拓展课程组,开设《高等数学》、《概率论基础》、《大学物理》等数学与自然科学课程,《Python程序设计》、《数据采集与清洗》、《数据结构》、《数据挖掘》、《神经网络与深度学习》等必修类和《数据可视化》、《分布式存储与计算》、《多元统计分析》、《大数据案例选讲》、《人工智能基础》、《图神经网络》等选修类工程基础课程、专业基础课程、专业类课程,强化突出大数据开发与应用技能的培养,为学生提供从数据采集、存储、分析与可视化一站式的课程体系,为激发学生自主学习与个性化发展提供了丰富的课程资源。

此外,该模块还包括工程实践与毕业设计部分(不含实验和上机),包括《数据挖掘与机器学习课程设计》、《水利大数据实践》、《认识实习》、《生产实习》、《毕业实习》、《毕业设计》等实践环节。该部分坚持“校企合作”理念,以企业实际问题为导向,毕业设计鼓励由校内导师与企业工程师共同指导与实施,旨在培养学生基于数据科学与大数据技术原理对大数据应用领域的复杂工程问题进行实验设计、分析与解释,并通过信息综合得到合理有效的结论的能力。该部分共41学分,占比23%,符合工程教育专业认证的规范和要求。

第二课堂模块包括综合素质拓展、综合能力拓展、公共艺术、文化素质课程组,开设《劳动教育》、《劳动实践》、《大学生心理健康教育》、《音乐鉴赏》、《影视鉴赏》等课程。该模块与通识教育模块共同构成人文社科类通识教育课程,共53学分,占总学分的29%,旨在培养学生正确的劳动观点与劳动态度、积极的人生态度、良好的心理素质和人文与社会科学素养等综合素质,能够在大数据工程实践中理解并遵守大数据工程职业道德和规范,履行职业责任。

4. 结语

新工科建设的内涵为大数据专业人才培养提出了新的要求,地方本科院校大数据专业承担着地方经济发展需要的大数据专业人才的培养重任。本文通过分析新工科背景下地方本科院校人才培养要素,按照新工科建设与地方本科院校的学生特点,以河北工程大学为例对地方本科院校大数据专业的课程体系建设进行了探索与实践,以期从跨学科交叉融合、课堂项目相结合、校企协同育人、国际视野培养等方面推动大数据专业建设,切实提高学生的可持续竞争力。

基金项目

本文得到了河北省高等教育教学改革研究与实践项目(2019GJJG256)、教育部产学合作协同育人项目(202101327029、202102123032)、河北工程大学教育教学改革研究与实践项目(JG2021023)项目的资助。

NOTES

*通讯作者。