1. 前言

四川盆地是重要的含油气盆地,前人已对盆地内的不同地区进行了不同程度勘探 [1],在不同层位均有重大突破,随着普光、铁山坡和卧龙河等大–中油气田的发现,四川盆地的勘探开发进入了白热化阶段,尤其是长兴组和飞仙关组礁滩储层已成为勘探焦点 [2],通过涪陵地区兴隆1井和泰来2井等区内井位的勘探显示,涪陵地区具有良好的勘探潜力。

长兴组为四川盆地重点勘探层位,前人在沉积相、储层特征和白云岩成因方面都做了大量的研究工作 [3],李毕松(2012)通过对成藏模式的分析发现埋藏白云石化是长兴组储层发育的主要因素 [4];黎虹玮等(2015)以川东涪陵地区二龙口长兴组顶部非礁相地层剖面为例 [5],结合宏观微观特征和矿物学特征分析发现,长兴组顶部有3~7 cm厚、垂向分布特征清晰的风化壳,对二叠纪晚期海平面升降有重要意义,也指出受岩溶改造的非礁相可作为有利储集相带;景小燕等(2021)通过分析元坝地区长兴组生物礁储层可得储层主要分布于长兴组上段的晚期浅滩和西部的礁盖中 [6];杨杰等(2020)利用声波、中子、密度测井曲线联立方程组,建立新计算模型为碳酸盐岩的储层孔隙度计算提供新方法 [7]。

由于涪陵地区矿区界线复杂 [8],地震采集资料老旧等问题,结合最新钻井资料和三维地震资料,本人在前人研究基础上,结合沉积相分布和图,对涪陵地区储层分布进行研究,为深化该地区礁滩勘探提供地质依据。

2. 区域沉积背景

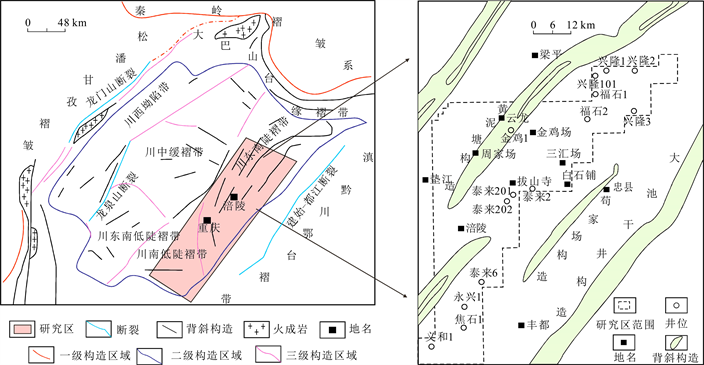

涪陵地区位于四川盆地东南部 [9],位于川东弧形高陡构造带上,总体呈北东向发育,断层不发育,平面上表现为北东向高陡背斜带与宽缓向斜区相间,构造轴线总体向西北方向呈弧形凸出,纵向上表现为东南翼陡、北西翼缓的不对称向斜(见图1)。

Figure 1. Location map of regional structure in the Fuling area

图1. 涪陵地区区域构造位置图

研究区内长兴组薄层状的含生屑泥晶灰岩与下伏龙潭组的泥晶灰岩和页岩分隔呈整合接触 [10];上覆飞仙关组的深灰色含泥或泥质灰岩与长兴组灰色生屑灰质云岩分隔呈不整合接触。长兴组分为长一段和长二段,长一段早期,区内构造环境较稳定,海平面上升,主要发育碳酸盐缓坡相,随着海平面的持续上升和构造断裂的影响,形成障壁作用,开始发育碳酸盐台地模式,由海到陆依次发育台地前缘–陆棚相、台地前缘、开阔台地;到长一段中期,水体环境适应生物发育,开始发育大量大生物礁,在台缘发育大量台缘滩,台内部分地区发育台内礁滩;到长二段早期,再次发生海侵,生物礁被深水沉积物覆盖,台缘礁滩面积急速变小,长二段晚期,海平面下降,局部发育一定的台缘礁滩 [11]。

3. 长兴组储层特征

3.1. 沉积相与储层分布特征

长兴组SQ1-TST (海侵体系域)时期,涪陵地区的构造环境逐步稳定,继承性发育相对深水的台地前缘斜坡沉积;伴随着海平面的进一步上升,在一系列构造断裂作用和海西运动的拉张的影响下,四川盆地逐渐形成了渝东台地和川东台地,开始逐渐转换为镶边型台地沉积模式,由于海水的不断侵入使得研究区内的水体变得清洁 [12]。

到SQ1-HST(高位体系域)时期,水体环境变得适于生物的大量发育生长,发育大规模的台缘礁滩,台地内部局部发育台内礁;在长兴组SQ2-TST时期,涪陵地区开始经历第2次海侵,台缘礁滩体规模开始加速减小,最终在SQ2-HST时期水体进一步下降,局部地区发育一定规模的台缘礁滩(见图2)。

3.2. 储层岩石学特征

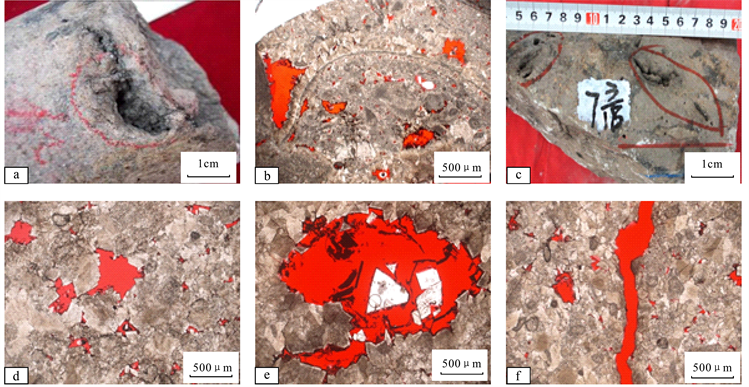

涪陵地区长兴组储层主要发育的区域为长一段高位体系域和长二段高位体系域,岩石类型主要为细粉晶白云岩、云质灰岩、生屑灰岩以及生屑白云岩等(见图3)。

1) 生屑白云岩:该类岩石的白云石含量较高,约占90%以上,含各类生屑,主要为有孔虫,受重晶作用形成残余结构,形成0.3 mm~0.5 mm不规则外形,溶孔内部分被沥青充填,局部发育构造微裂缝,多未充填,孔隙度约为4.4%~11.9%。

Figure 2. Plane distribution map of third-order sequence framework of Changxing Formation in Fuling and adjacent areas

图2. 涪陵地区长兴组3级层序格架内沉积相平面分布

(a) 生物礁云岩,海绵体腔溶洞,兴隆1井,长兴组,4600 m;(b) 粒内晶间溶孔,兴隆1井,长兴组,4600 m,铸体薄片(-);(c) 灰色溶孔细晶白云岩,溶蚀孔洞发育,兴隆101井,7-3/18;(d) 溶孔粉–细晶残余生屑白云岩,晶间(溶)孔,兴隆1井,4599.05 m,铸体薄片(-);(e) 溶孔细晶残余生屑白云岩,晶间溶蚀扩大孔,兴隆1井,长兴组,4605.00 m,铸体薄片(-);(f) 溶蚀粉–细晶残余生屑白云岩,裂缝,兴隆1井,长兴组,4604.43 m,铸体薄片(-)

(a) 生物礁云岩,海绵体腔溶洞,兴隆1井,长兴组,4600 m;(b) 粒内晶间溶孔,兴隆1井,长兴组,4600 m,铸体薄片(-);(c) 灰色溶孔细晶白云岩,溶蚀孔洞发育,兴隆101井,7-3/18;(d) 溶孔粉–细晶残余生屑白云岩,晶间(溶)孔,兴隆1井,4599.05 m,铸体薄片(-);(e) 溶孔细晶残余生屑白云岩,晶间溶蚀扩大孔,兴隆1井,长兴组,4605.00 m,铸体薄片(-);(f) 溶蚀粉–细晶残余生屑白云岩,裂缝,兴隆1井,长兴组,4604.43 m,铸体薄片(-)

Figure 3. Photos of reservoir space types of Changxing Formation in the Fuling area

图3. 涪陵地区长兴组储集空间类型照片

2) 细粉晶白云岩:主要为以海绵为主的造礁生物形成,大小0.5 cm~5 cm,见少量另腹足类及介形虫类。白云石化作用不均匀,较强的白云石化中白云石含量可达90%以上,显示残余结构,溶蚀孔分布不均,孔隙度分布范围为3.8%~7.9%。

3) 生屑灰岩及白云质灰岩:局部发生白云石化,主要成分为方解石,泥晶-粉细晶结构,孔隙度分布范围为2.1%~7.1%。

3.3. 储集空间类型

储集空间主要以晶间溶孔、溶洞以及粒间溶孔组成的次生孔隙为主,其次为晶模孔、晶间孔和少量的裂缝 [13]。

1) 粒间溶孔

岩心描述表明,此类孔隙空间发育普遍,是长兴组主要的储集类型,粒缘及胶结物被溶蚀而成,呈不规则港湾状,在成岩期间也有部分溶孔被方解石、石英或黄铁矿充填,使得储集性能降低,溶孔大小一般为0.5 mm~2.0 mm,面孔率一般可达2.0%~5.0%,连通性好,可形成I、II类储层。

2) 晶间溶孔

晶间溶孔是涪陵地区长兴组广泛发育的岩石类型,由于晶间孔溶蚀扩大形成,呈不规则的溶蚀边,主要分布于方解石和白云石晶粒。

3) 溶洞

溶洞在涪陵地区普遍发育,由于海平面的下降,使得岩石处于暴露条件下,发生溶蚀作用,主要发育于成岩早期,可形成孔径0.2 cm~7 cm的不规则圆形或椭圆形,未被充填,但在较大的溶洞中也有方解石生长,处于半充填状态。

4) 裂缝

在涪陵地区长兴组取心段可以发现少量裂缝发育,结合镜下薄片观察可以看出,长兴组裂缝主要为构造微裂缝,呈网状分布,基本未被充填,在裂缝的作用下,孔洞连通性较好,有利于涪陵地区储集空间的改善 [14]。

3.4. 储层物性特征

通过对储层段32个样品统计,长兴组储层孔隙度1.79%~11.09%,平均值5.60%,渗透率0.004 mD~1438 mD,几何平均值为0.25 mD;结合岩心物性分析,认为长兴组总体表现为中孔、中渗储层。总体上,长兴组孔渗具有较好的正相关性(见图4),大部分储层渗透率与孔隙度呈指数关系,随着孔隙度的增加,渗透率增大,局部受裂缝影响。综合分析储层以裂缝–孔隙型为主 [15]。

其中,兴隆1井长兴组储层发育于长兴组上部旋回的高位体系域(长二段),储层段岩性为白云岩、生屑灰岩、灰岩,储集空间主要为溶蚀孔洞,测井孔隙度2.9%~10%,平均5.45%,渗透率0.011~2.202 mD,平均值为0.395 mD (见图4),以II类储层为主 [16]。

兴隆3井储层长兴组储层也发育于长二段,储层段岩性为灰质白云岩、灰岩、生屑灰岩(含硅),岩心(14件样品)孔隙度1.39%~2.17%,平均1.6%;渗透率0.0006~0.9875 mD,平均值0.14 mD。局部为III类差类储集层,多为IV类非储集层 [17]。

福石1井长兴组储层发育于长兴组上旋回的高位体系域,储层段岩性为溶孔白云岩、灰质白云岩及灰岩、白云质灰岩 [18],储集空间主要为溶蚀孔洞、裂缝、晶间孔、晶间溶蚀扩大孔、生物体腔溶孔,测井孔隙度2.0%~12.3%,平均3.7%,渗透率0.025~88.013 mD,平均值为6.101 mD,以III类储层为主。

Figure 4. The relationship between porosity and permeability of Changxing Formation reservoir in the Fuling area

图4. 涪陵地区长兴组储层孔渗关系图

4. 长兴组储层主控因素

4.1. 高能岩相与高能相带对储层的控制作用

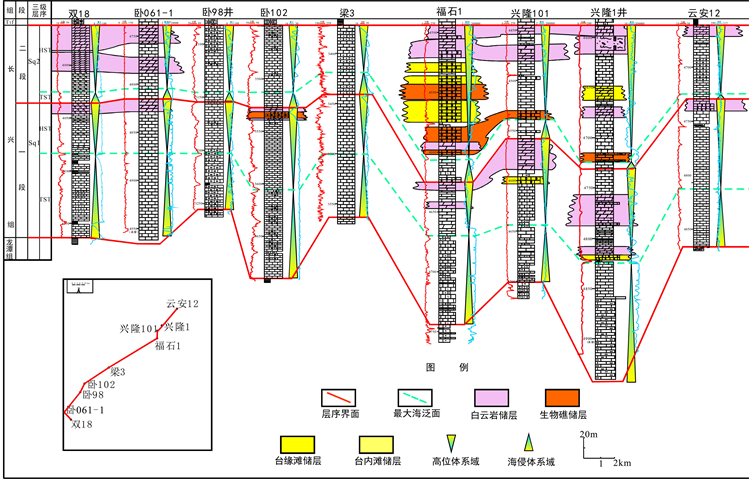

建立双18井–卧061-1井–卧98井–卧102井–梁3井–福石1井–兴隆1井–云安12井在长兴组三级地层序格架下滩相和白云岩储层对比图(见图5),通过对比研究,为涪陵地区长兴组储层分布预测提供依据。

通过对比分析发现,受到海平面升降的影响,涪陵地区有利储层主要为台地边缘地区的礁滩储层,位于台地边缘的福石1井、兴隆101井和兴隆1井礁滩储层较为丰富,在开阔台地内部的双18井、卧061-1井和卧102井也有台内礁滩发育。通过对涪陵地区储层特征与沉积相带展布分析表明 [19],沉积相对储层控制作用明显。结合本区岩心分析、测井综合解释及勘探实践表明,台地边缘礁滩属高能环境,次生孔隙最发育,是长兴组沉积时期最有利的储层发育带。有利沉积相区的沉积物后期经过淡水淋滤作用,为白云石化奠定了重要基础。

4.2. 白云石化作用及溶蚀作用是储层发育关键因素

通过对涪陵地区不同岩石类型进行物性特征分析可知(见表1),生屑灰岩孔隙度分布在0.27%~3.52%之间,平均值为1.36%,渗透率在0~12.7 × 10−3 μm2,平均值为0.32 × 10−3 μm2;泥晶灰岩孔隙度在0.16%~4.12%之间,平均值为0.56%,渗透率为0~12.85 × 10−3 μm2,平均值为0.22 × 10−3 μm2;晶粒白云岩的孔隙度为0.42%~15.38%,平均值为5.6%,渗透率为0~518.5 × 10−3 μm2,平均值为8.09 × 10−3 μm2;云质灰岩孔隙度为0.34%~21.99%,平均值为2.98%,渗透率为0.01~204 × 10−3 μm2,平均值为5.42 × 10−3 μm2;粉晶灰岩孔隙度为0.23%~7%,平均值为1.18%,渗透率为0~57.9 × 10−3 μm2,平均值为0.47 × 10−3 μm2;生物礁灰岩孔隙度为1.4%~6.11%,平均值为3.56%,渗透率为0.01~9.41 × 10−3 μm2,平均值为0.52 × 10−3 μm2。

通过以上分析能得出暴露白云石化和溶蚀作用是涪陵地区有利储层形成的主要因素,随着白云石含量的增加,岩石的孔渗性能也会改善,溶蚀作用对长兴组储集空间的改善具有重要作用 [20],在岩心和镜下薄片的观察中,我们可以看到经过溶蚀作用的铸模孔、粒间孔、粒内孔、晶间孔、溶洞和溶蚀缝等空间储集类型,经过多期的溶蚀作用 [21],孔隙之间的连通性变好,孔渗能力提高。

Figure 5. Shuang 18-Wo 061-1-Wo 98-Wo 102-Liang 3-Fushi 1-Xinglong 101-Xinglong 1-Yun'an 12 Well Changxing Formation

图5. 双18–卧061-1–卧98–卧102–梁3–福石1–兴隆101–兴隆1–云安12井长兴组层序地层格架下滩相和白云岩储层对比图

Table 1. Physical properties of different rock types in the Changxing Formation

表1. 长兴组不同岩石类型物性特征

4.3. 储层发育与海平面升降关系

通过涪陵地区沉积相分布图和储层分布图可以看出(见图2、图5),海平面的升降对涪陵地区礁滩储层的发育有重要意义,当海平面下降时,台缘地区处于高能地区,水体深度有利于造礁生物发育,有利于碳酸盐岩礁滩相的发育,涪陵地区主要经历了两次大的海侵海退过程,可以划分为SQ1和SQ2两个三级层序,大致对应长兴组长一段和长二段,由平面图分析可得涪陵地区有利礁滩体储层主要为高位体系域,即SQ1-HST和SQ2-HST,其中SQ2-HST为主要白云岩储层分布区域,在大气淡水淋浴作用下发生白云石化改造 [22],可以形成孔渗较好的储层。

5. 长兴组有利储层分布预测

5.1. 涪陵南部地区长兴组有利储集相带分布

在地质研究的基础上,结合地震相特征研究,通过三维地震资料的解释工作,对卧龙河–洋渡溪区带生物礁滩储层的分布情况进行了地震预测。综合研究表明,除了已经通过钻井证实的卧061-1–卧118–双15井区以及卧102–卧132井区存在生物礁以外,在大池干井构造带的南端和北段均存在生物礁滩沉积,且规模相对较大,但目前尚未有钻井钻遇。地震预测的有利区带主要位于研究区的南部和北部,横跨卧龙河构造带、双龙构造带、苟家场构造带、大池干井构造带以及洋渡溪构造带,地质地震认识的礁滩绝大多数均分布在有利储层分布区内。

5.2. 涪陵地区长兴组有利储集区带预测

通过统计研究区长兴组测试情况,在涪陵北部的兴隆1井日产51.71万方/天,兴隆101井日产40.18万方/天;南部的泰来2井日产40.18万方/天,泰来201井日产5.12万方/天。总体上台缘带礁滩储层测试情况好,而台内礁滩储层也具有一定的产气能力。

Figure 6. Predicted distribution map of favorable reservoir zone of Changxing Formation in the Fuling area

图6. 涪陵地区长兴组有利储集区带分布预测

根据上述分析,可见在涪陵北部研究区台缘礁滩储层和中南部的台内礁滩储层均较发育,但台缘礁滩具有规模更大、储集性能、产气能力更好的特点。进一步综合长兴组礁滩主要发育时期(长兴组层序SQ1-HST和SQ2-HST)礁滩体分布,参考卧龙河–洋渡溪区带有利储层分布图,叠合出涪陵地区长兴组有利储集区带,综合前面分析结果,大致可以分为三个有利区,其中位于涪陵北部的兴隆1–兴隆101–兴隆3–福石1–福石2所在区域总体位于台缘带,为最有利储集区带;而中部的泰来2–泰来201–泰来202井区,由于有一定礁滩储层厚度和白云岩分布,且已有较好的生产情况,为较有利储集区带;永兴1–泰来6井一线总体位于台内洼地的南高点,结合中石油在卧龙河和双龙的产气情况(如卧061-1井、卧118井、卧117井和双18井均处于南高点,且测试情况较好),该区域也是潜在的有利储集区带(见图6)。

6. 结论

1) 四川盆地涪陵地区有利储层主要为台缘带的礁滩储层,主要储层岩石类型为残余生屑白云岩、(残余海绵)细粉晶白云岩、生屑灰岩、白云质灰岩;主要储集空间类型为以次生孔隙占绝对优势,储集空间以粒间溶孔、晶间溶孔和溶洞为主,其次为晶间孔、晶模孔,少量裂缝。

2) 影响涪陵地区储层分布因素主要为沉积相带的控制和后期成岩作用的改造。其中台缘礁滩带由于海平面升降。多次暴露发生白云石化,是最有利的沉积相带,后期成岩作用是改善储集性的关键因素,溶蚀作用和构造破裂作用有利于储层的形成,而压实作用、胶结作用和沥青充填,则使孔隙更致密,不利于储层的形成。

3) 涪陵地区长兴组划分为3个有利储集区带,涪陵北部的兴隆1井–兴隆101井–兴隆3井–福石1井–福石2井区为最有利储集区带,中部的泰来2井–泰来201井–泰来202井区为较有利储集区带,永兴1井–泰来6井区带为潜在的有利储集区带。

基金项目

十三五国家科技重大专项“重点海相层系构造–沉积响应与有利储层分布预测”(No. 2016ZX05007002)。

NOTES

*第一作者。

#通讯作者。