1. 引言

青藏高原由高山和高原面组成,海拔多在4000米以上,拥有“世界屋脊”、“世界第三极”之称,南起喜马拉雅山脉南缘,北至昆仑山、阿尔金山脉和祁连山北缘,自然历史发育时间相对年轻,受多种自然地理因素共同影响,形成了水平地带性和垂直地带性紧密结合的自然地理单元。据考证,5000万年前青藏高原南临气候温暖湿润的印度洋,属于热带森林气候,由于印度板块和亚洲板块碰撞挤压,随着青藏高原海拔持续上升,喜马拉雅山不断隆起,气候趋于凉爽、干燥,热带森林生态系统发生改变,雨林逐渐变成了阔叶林、针叶林,最终演变为极地草甸草原,形成目前青藏高原独特的动植物体系 [1]。因此,研究青藏高原东南侧独特的世界最北热带雨林地区,对青藏高原气候植被演变机制的探究具有重要意义,也是当前世界关注的重点。

在喜马拉雅山南翼热带山地湿润气候地区,山峦叠嶂,地势陡峭。夏季温暖湿润的西南季风沿着雅鲁藏布大峡谷深入,带来的印度洋水汽受地形抬升后形成丰富的降水,冬季寒冷的西伯利亚寒流被喜马拉雅山脉和青藏高原阻挡,从而形成热带雨林分布区 [2]。中国的热带雨林总体上属于印度–马来雨林群系的一部分,是一种热带季风气候条件下发育的雨林,其主要特征是乔木高大、复层、茎上花、绞杀、附寄植物丰富和优势树种不太突出等,最重要特征是乔木上层有多种的龙脑香科植物 [3]。喜马拉雅山南翼生长分布的长毛羯布罗香、野树菠萝、红果葱臭木林(Dipterocarpus pilosus, Artocarpus chaplasha, Dysoxylum binectariferum forest)就属于龙脑香科,是最典型的热带雨林植被之一。该群系为季节雨林型,处于热带北缘并受季风气候制约,林相并出现季节性变化,该群系对青藏高原地区热带雨林生长习性具有较高的参考意义。

本研究通过《中国植被图集(1:1000000)》 [4] 中记载的长毛羯布罗香、野树菠萝、红果葱臭木林群系分布位置,结合气候数据和高程数据,分析该群系地理分布位置、热带和亚热带成分比例以及海拔特征。关于中国亚热带和暖温带界限,张新时院士在1993年的研究中定义为14℃ [5],热带与亚热带界限在其领编的著作《中国植被及其地理格局》中记载“中国西部热带偏干性季雨林、雨林亚区域年均温在20℃~21℃以上” [3],故本研究以14℃~20℃为亚热带,高于20℃为热带,对研究群系进行分析。

2. 数据与方法

数据来源及处理

植被数据采用科学出版社2001年出版的《中国植被图集(1:1000000)》;气象数据采用2017年WorldClim官网发布的1970~2000年第二版本世界气候数据,该版本以1 km2空间分辨率创建了30年间温度、降水量等气候数据;高程数据采用中国科学院资源环境科学与数据中心的分省DEM 90m数据。

使用地理信息系统软件ArcGIS10.3,对《中国植被图集》采取空间配准、矢量数字化和数据栅格化等处理,以1 km2为空间分辨率,计算得到群系的空间分布图斑集,以及相应尺度的栅格格点数据。对WorldClim第二版本世界气候数据集中的全球气象数据,提取空间分辨率为1 km2格点的中国气象数据,处理得到温度等参数。基于WGS1984亚洲兰伯特地理坐标系,将精度为1 km2的研究群系图斑栅格数据与气象栅格数据、高程栅格数据相链接,得到本研究研究数据。

以60%计算群系图斑内格点温度占比,设定当热带/亚热带温度格点占比 ≥ 60%时,则该图斑划分为热带/亚热带。

3. 结果与分析

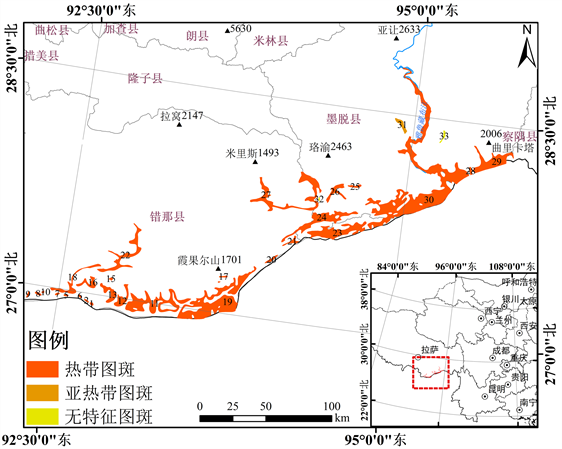

如图1所示,中国长毛羯布罗香、野树菠萝、红果葱臭木林群系分布于西藏东南部察隅县、墨脱县、错那县地区,其东北部较高纬度地区沿雅鲁藏布江分布。如图1所示,该群系共有33个图斑,包含温度格点3960个(亚热带272个、热带3688个)。根据计算,该群系可分为热带图斑30个,占比90.91%,亚热带图斑1个,占比3.03%,无特征图斑2个,占比6.06%。该群系33个图斑中,20个图斑包含温度格点数未超过50个,占比60.61%,属于小型图斑分布;9个图斑超过50个但小于300个,占比27.27%,属于中型图斑分布;3个图斑超过300个但小于1000个,占比9.09%,为大型图斑分布;1个图斑超过1000个,占比3.03%,为超大型图斑分布。

Figure 1. Distribution of Dipterocarpus pilosus, Artocarpus chaplasha, Dysoxylum binectariferum forest

图1. 长毛羯布罗香、野树菠萝、红果葱臭木林分布图

结合图1和表1可看出,19个图斑所含温度格点全为热带,平均温度21.66℃,平均海拔445 m。分布区域多为错那县地区,热量条件好,森林植被结构和演变性质最稳定。

11个图斑所含热带温度格点比例在60%~90%之间,平均温度22.12℃,平均海拔440 m。大多数分布于墨脱县和察隅县地区,此类图斑与完全为热带格点的图斑相比海拔高度近似,未有明显差异,分布纬度虽相对较高,但热量条件却高于完全为热带格点的图斑,可推断此类图斑主要受到了微地形因素的影响,例如阳面迎风坡或阴面山谷,致使出现部分格点地区温度低于22℃。

1个图斑所含亚热带温度格点超过60%,属于亚热带图斑。该图斑分布于墨脱县雅鲁藏布江大峡谷西侧,纬度较高,平均温度19.44℃,平均海拔为857 m,是研究群系33个图斑中温度最低、海拔最高的图斑。该图斑为小型图斑,仅有34个温度格点,抗环境影响程度较低,主要受到海拔高度影响,热量条件低,未形成热带图斑。

2个图斑所含温度格点均为超过60%占比,属于无特征图斑。该图斑分布于错那墨脱交界处及雅鲁藏布江东部,平均温度19.81℃,在33个图斑中仅略高于31号亚热带图斑,平均海拔为772 m,仅略低于31号亚热带图斑,且均为小型图斑,受多种因素影响,暂未形成任何温度带特征。

Table 1. Statistical table of Dipterocarpus pilosus, Artocarpus chaplasha, Dysoxylum binectariferum forest map spots

表1. 长毛羯布罗香、野树菠萝、红果葱臭木林图斑统计表

研究群系热带的30个图斑中,海拔最低点89 m出现在5号图斑,最高点1497 m出现在16号图斑,热带图斑平均海拔区间为206~698 m,平均海拔为429 m,可以看出该群系分布位置海拔差较大,呈现出由北向南迅速降低的趋势,垂直差异明显。温度最低格点17.04℃出现在16号图斑中,该图斑平均海拔高度692 m,最高格点23.58℃出现在5号图斑中,平均海拔高度259 m,温度最低图斑20.12℃出现在17号图斑中,平均海拔高度698 m,温度最高图斑23.49℃出现在28号图斑中,平均海拔高度206 m,结合上段不同热带格点占比图斑的平均温度可知,在喜马拉雅山南翼热带山地湿润气候地区,因纬度导致的光照要素并没有显著影响温度,海拔和微地形才是导致温度差异的主要影响因素。

4. 结论

本研究以长毛羯布罗香、野树菠萝、红果葱臭木林群系为研究对象,分析该群系地理分布位置、热带和亚热带成分比例以及海拔特征,得到以下结论:

1) 该群系所含图斑更多分布于热带(占比90.91%),少量分布于亚热带(占比3.03%)和无温度特征带(占比6.06%),符合实地考察中热带雨林典型群系的记载;

2) 在传统的生态学研究中,植被仅被归类为某一温度带,该群系就是热带雨林的典型植被,但生态系统是复杂多样的,植被受地域、微地形及水热条件的影响,会占据不只一个温度带,形成不同的景观特征,不宜一概而论;

3) 在喜马拉雅山南翼热带山地湿润气候地区,因纬度导致的光照要素并没有显著影响温度,海拔和微地形因素才是导致出现温度差异的主要影响因素;

4) 若人工种植保护该群系,相比于温度条件更高、植被分布更多的墨脱县、察隅县南部地区,在错那县南部地区种植会有更稳定的生态系统结构,不易出现温度过低的生长区域,易形成发育茂密、生态结构更加稳定的热带雨林。