1. 引言

鹿井矿田地处湘赣粤三省交界,为我国重要的铀资源基地之一。区内铀矿床均属花岗岩中低温热液型铀矿床。上世纪鹿井矿田内就已探明了1个大型、4个中型、7个小型共12个铀矿床,提交铀资源量超万吨 [1] [2]。近20年来,230所、302大队、306大队、北京核工业地质研究院、东华理工大学等持续在该区开展铀矿地质勘查找矿科研工作。主要开展了铀矿普查、铀矿地质调查、铀矿资源调查评价、关键基础地质研究、专项填图与技术应用示范、矿产调查与找矿预测等基础地质科研工作,取得了找矿科研成果双突破,区内铀矿资源不断上升 [3] [4] [5] [6] [7]。区内新提交了2个中型铀矿床,1个小型铀矿床,1个小型矿床扩大为大型规模,1个小型矿床扩大为中型规模,预测了20多个找矿远景区和靶区。区内铀矿床均属花岗岩热液型铀矿床,分为岩体内带型、岩体外带型、岩体内外接触带型 [8] (表1),在成因上和空间上均与花岗岩体有着密切关系,属于同一成矿作用在不同的构造部位形成的矿床 [9]。矿田内以往主要研究岩体内带、岩体外带型铀矿床的成矿规律,少有系统研究内外接触带型铀矿床的成矿规律 [8]。内外接触带型铀矿床是近年来新命名的一种铀矿床类型,2020年“《中国矿产地质志·湖南卷》第一篇能源矿产第一章铀矿”中关于铀矿床的分类,第一次正式命名鹿井矿床等为内外接触带型铀矿床 [10]。从表1可以看出,岩体内外接触带型铀矿床对区内铀资源贡献巨大,总结其成矿规律,分析其控矿因素,开展区内铀成矿预测,提出区内下一步找矿方向,对该区今后铀矿勘查工作具有重要意义 [11] [12] [13]。

2. 区域地质背景

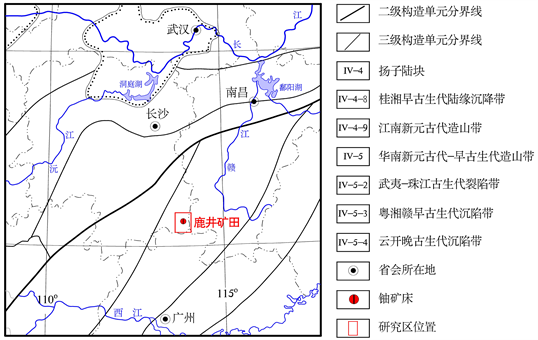

研究区位于南岭成矿带的北缘,诸广山铀成矿带的中段,大地构造位于华南造山带粤湘赣早古生代沉陷带炎陵–汝城冲断褶隆带东部隆起区 [14] [15] (图1)。区域上经历了裂谷盆地阶段、被动大陆边缘盆地转化阶段、陆内造山–岩浆活动阶段和断陷盆地阶段的演化 [16]。地层发育齐全,从震旦系到白垩系都有出露,以震旦系一下古生界为主,早中生代NNE向盖层褶皱叠加在加里东构造基底之上,区域上发育加里东期、印支期、燕山早期、燕山晚期各个时代花岗岩,以印支期和燕山早期花岗岩分布最广。矿田内构造–岩浆活动频繁,岩体外接触带寒武系底部黑色岩系含铀层广布,北东向遂川–热水断裂带分北南两枝略呈弧形反接,形成长约40 km宽约10 km的断陷带 [17],成为铀成矿的有利地区。

Table 1. Statistical table of uranium deposits and deposit types in Lujing coalfield [8]

表1. 鹿井矿田铀矿床及矿床类型统计表 [8]

Figure 1. The geotectonic position of the study area

图1. 研究区大地构造位置图

3. 矿田地质特征

3.1. 地层

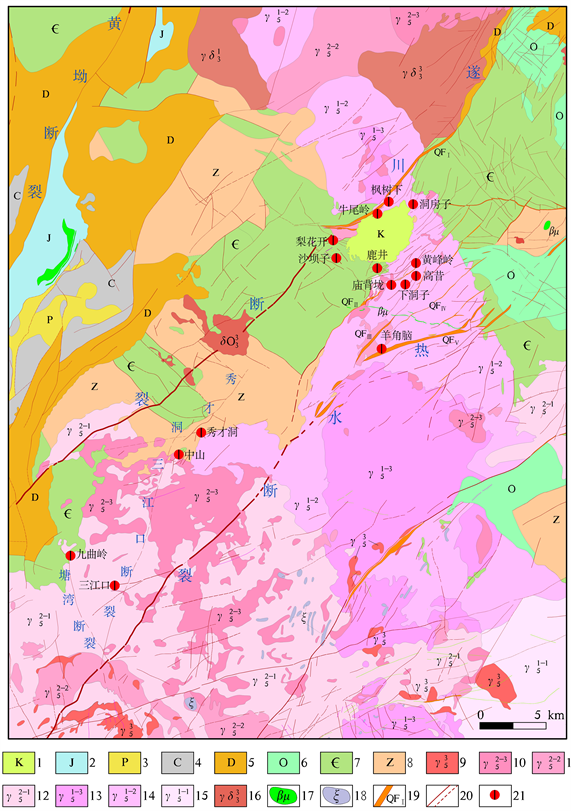

矿田内出露有寒武系、奥陶系、泥盆系、石炭系、侏罗系、白垩系及第四系,其中寒武系香楠组、茶园头组为矿田含矿层(图2)。香楠组主要由黑色碳质板岩组成,是沙坝子矿床的含矿层,其下段为碳质板岩夹砂岩及砂岩透镜体,中段为砂岩、灰绿色–灰黑色板岩互层或砂岩夹板岩,上段由灰黑–黑色碳质板岩、砂质板岩、含碳砂岩、砂岩、硅质岩、灰岩等组成不同的韵律层。茶园头组以厚–巨厚层长石石英砂岩、石英砂岩、细砂岩为主。鹿井矿床含矿层岩性为灰色巨厚层变质砂岩夹多层含碳板岩、含碳粉砂质板岩、板岩。梨花开矿床含矿层岩性为灰黑色含碳板岩、含碳硅质板岩、碳质板岩夹变余细粒石英砂岩、粉砂质板岩。

3.2. 岩浆岩

矿田内出露的岩浆岩主要有加里东期、印支期、燕山早期、燕山晚期花岗岩体,其中印支期第二阶段中粗粒似斑状黑云母二长花岗岩,印支期第三阶段中细粒二云母二长花岗岩,燕山早期第二阶段中粗粒二云母二长花岗岩,燕山早期第三阶段细粒少斑黑云母二长花岗岩与铀矿化关系密切。另外,区内发育石英斑岩、花岗斑岩、细晶岩、辉绿岩、煌斑岩等脉岩。其中辉绿岩分布较广泛,由长垄、桂花树下、官庄、界坑、高排一带呈近东西向分布和北西向分布,长9.15 km,宽数米至40 m,为区内规模最大的基性岩脉。汝城县横山盆地出露燕山早期火山岩,呈北东向层状,岩性为玄武质沉火山角砾岩、玄武岩。丰州盆地赣州组下部见玻屑晶屑凝灰岩、凝灰质晶屑砂砾岩等。

3.3. 构造

矿田东西两侧寒武系发育加里东期褶皱,西部褶皱轴呈北西向,东部褶皱轴呈北东向展布。与褶皱伴生的逆冲断层发展而成的层间角砾岩带对铀矿化具有明显的控制。

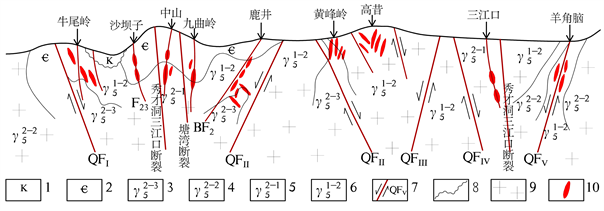

鹿井矿田定位受遂川断裂(OFI)和热水断裂(QFV)及OFII、QFIII、QFIV组成的地堑式断陷带控制(图2)。铀矿床受陷带中不同产状断裂或断裂交会区控制(图3)。矿田断裂发育,主要有北东向、北北东向断裂,次为北西向、南北向及东西向断裂 [18]。

北东向断裂:由北至南分布有QFI、QFII、QFIII、QFIV、QFV等5条石英断裂带,构成矿田基本构造格架和主要导矿构造。近于平行的QFI和QFV两枝主干断裂,略呈弧形反接,形成了一个长约40 km宽约10 km的断陷带。断裂带上下盘次级构造发育,形成了主干断裂与不同方向次级构造或伴生构造形成的圈围区和夹持区,为热液铀矿床的产出提供了良好的构造条件。矿田已发现的矿床(点)均位于该断陷带内。

北北东向断裂:延伸长约15~5 km,宽1~5 m,走向北北东20˚~30˚,北西倾为主,倾角60˚~75˚。断裂由硅化角砾糜棱岩、糜棱岩、硅化碎裂岩组成,多与QFII石英断裂带呈斜接关系,它们既是控矿构造,部分又是容矿构造,如高昔矿床的1号带组。

北西向断裂:主要发育于矿田西部外接触带寒武系中,如沙坝子矿床F23、F22,鹿井矿床BF1,九曲岭矿床F9,秀才洞矿床的F1、F2、F3,一般倾角较陡,多表现为硅质胶结角砾岩。为矿田内主要控矿容矿构造之一。

1、白垩系;2、寒武系;3、燕山早期第三阶段花岗岩;4、燕山早期第二阶段花岗岩;5、燕山早期第一阶段花岗岩;6、印支期第二阶段花岗岩;7、断层及编号;8、不整合接触;9、花岗岩;10、铀矿体

1、白垩系;2、寒武系;3、燕山早期第三阶段花岗岩;4、燕山早期第二阶段花岗岩;5、燕山早期第一阶段花岗岩;6、印支期第二阶段花岗岩;7、断层及编号;8、不整合接触;9、花岗岩;10、铀矿体

Figure 2. Schematic diagram of relationship between structural combination and uranium deposit in Lujing ore field

图2. 鹿井矿田构造组合与铀矿床关系示意图

1、白垩系;2、侏罗系;3、二叠系;4、石炭系;5、泥盆系;6、奥陶系;7、寒武系;8、震旦系;9、燕山晚期花岗岩;10、燕山早期第三阶段花岗岩;11、燕山早期第二阶段花岗岩;12、燕山早期第一阶段花岗岩;13、印支期第三阶段花岗岩;14、印支期第二阶段花岗岩;15、印支期第一阶段花岗岩;16、加里东期花岗闪长岩;17、辉绿岩;18、碱交代岩;19、硅化断裂带;20、断层及推测断层;21、铀矿床

1、白垩系;2、侏罗系;3、二叠系;4、石炭系;5、泥盆系;6、奥陶系;7、寒武系;8、震旦系;9、燕山晚期花岗岩;10、燕山早期第三阶段花岗岩;11、燕山早期第二阶段花岗岩;12、燕山早期第一阶段花岗岩;13、印支期第三阶段花岗岩;14、印支期第二阶段花岗岩;15、印支期第一阶段花岗岩;16、加里东期花岗闪长岩;17、辉绿岩;18、碱交代岩;19、硅化断裂带;20、断层及推测断层;21、铀矿床

Figure 3. Geological map of Lujing ore field

图3. 鹿井矿田地质略图

南北向断裂:主要发育于鹿井、中山、九曲岭等内外接触带型矿床,它们或穿切内外接触带、或为内外接触带的分界线。主要有鹿井矿床的深部南北向隐伏构造,中山矿床的F8、F9、F10、F13,九曲岭矿床的F2、F6002,为矿田内主要控矿容矿构造之一。

3.4. 铀矿化类型

鹿井矿田内铀矿床均属花岗岩型,分为岩体内带型、岩体外带型、岩体内外接触带型,在成因上和空间上均与花岗岩体有着密切关系,属于同一成矿作用在不同的构造部位形成的矿床。矿田内岩体内外接触带型铀矿床已控制2个大型、1个中型、1个小型矿床,其资源量占矿田总资源量的一半以上,秀才洞、小坑、牛头尾等矿床(点)均具有发展为中大型矿床的潜力 [8]。

4. 矿床地质特征

岩体内外接触带型铀矿床产于富铀岩体与震旦–寒武浅变质岩系接触带。矿床严格受断裂构造控制,有多组构造穿切、交汇、圈围,尤其是成矿期张扭性质明显,矿床靠洼陷减压区一侧常有压扭性明显的屏蔽性构造。硅化断裂带、硅化碎裂岩带、硅化角砾岩带贯穿于内外接触带,穿切不同岩体、岩性结构层。其同一矿体自上而下可穿过寒武系及两期花岗岩,具“三层楼”式矿化特点。

4.1. 成矿条件

4.1.1. 地层岩性条件

花岗岩岩体内外接触带型铀矿床矿化与地层岩性有密切关系,上震旦统、寒武系香楠组、茶园头组为含矿层,铀含量高,在沉积成岩过程中铀得到初步富集,为成矿提供部分铀源。

鹿井矿床含矿层为寒武系茶园头组石英砂岩、板岩、粉砂岩、含碳板岩、硅质板岩,铀含量高。与岩体接触部位发生热变质而角岩化、强硅化,含大量黄铁矿,常具斑点状构造。

中山(九龙径)矿床含矿层为寒武系香楠组泥质粉砂岩、含碳泥质砂岩、含碳粉砂质板岩,富含SiO2、Al2O3、有机质,铀含量高;秀才洞矿床含矿层为震旦系长石石英砂岩,铀含量高。与岩体接触带发育有角岩化热变质带,热变质带宽度一般为数十米,局部达500~1000 m。

九曲岭矿床含矿层为寒武系香楠组黑色炭板岩、粉砂质板岩、石英砂岩,富含有机质,铀含量高。与岩体接触部位发生热变质而角岩化、强硅化,富含黄铁矿。

4.1.2. 花岗岩体条件

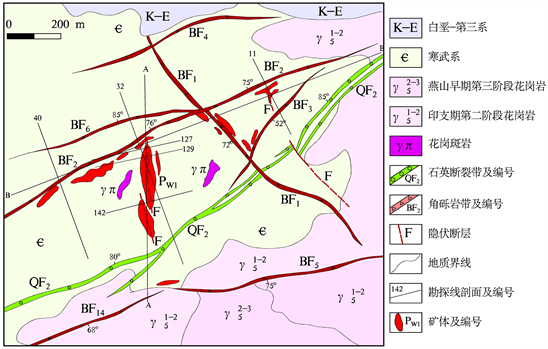

1) 鹿井矿床:出露的岩浆岩主要为印支期第二阶段主要为中粗粒似斑状黑云母二长花岗岩,燕山早期第三阶段细粒少斑黑云母二长花岗岩,及细粒花岗岩、伟晶–细晶岩、花岗斑岩等岩脉。印支期、燕山早期花岗岩与铀矿化关系密切(图4)。

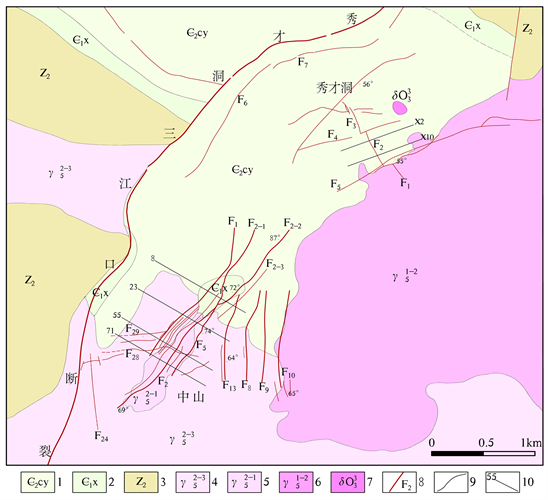

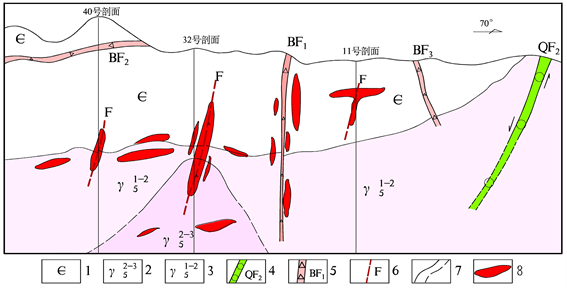

2) 中山矿床:出露的岩浆岩主要为印支期第二阶段中粗粒似斑状黑云母花岗岩,燕山早期第一阶段中粗粒黑云母花岗岩,燕山早期第三阶段细粒少斑黑云母二长花岗岩,均与铀矿化关系密切(图5)。

3) 秀才洞矿床:出露的岩浆岩主要为加里东期细粒石英闪长岩,印支期第二阶段中粗粒黑云母二长花岗岩,印支期花岗岩与铀矿化关系密切(图5)。

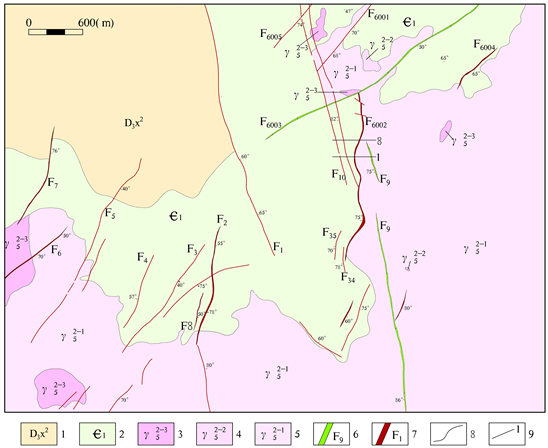

4) 九曲岭矿床:出露的岩浆岩主要为燕山早期第一阶段细粒黑云母(二长)花岗岩,燕山早期第二阶段中细粒二云母花岗岩,燕山早期第三阶段细粒少斑黑云母花岗岩。细粒黑云母(二长)花岗岩与铀矿化关系密切(图6)。

4.1.3. 构造条件

鹿井矿田定位受遂川断裂(OFI)和热水断裂(QFV)及OFII、QFIII、QFIV组成的地堑式断陷带控制。铀矿床受断陷带中不同产状断裂或断裂交会区控制。

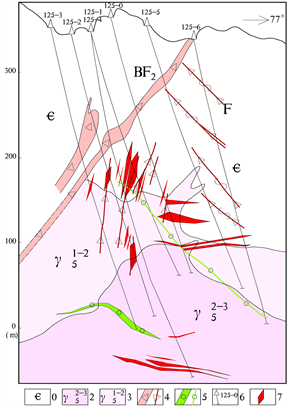

1) 鹿井矿床:铀矿体主要受北东向QF2石英硅化带、北西向BF1角砾岩带、北东东向BF2硅化角砾糜棱岩带和深部近南北向角砾岩带的交会区控制。受BF2、BF14次级断裂控制的铀矿体,其走向亦为北

Figure 4. Geological sketch of Lujing deposit

图4. 鹿井矿床地质简图

1、寒武系茶园头组;2、寒武系香楠组;3、震旦系;4、燕山早期第三阶段细粒少斑黑云母(二长)花岗岩;5、燕山早期第一阶段中粗粒黑云母花岗岩;6、印支期第二阶段中粗粒似斑状黑云母花岗岩;7、加里东期第三阶段细粒石英闪长岩、花岗闪长岩;8、断裂构造;9、地质界线;10、勘探线及编号

1、寒武系茶园头组;2、寒武系香楠组;3、震旦系;4、燕山早期第三阶段细粒少斑黑云母(二长)花岗岩;5、燕山早期第一阶段中粗粒黑云母花岗岩;6、印支期第二阶段中粗粒似斑状黑云母花岗岩;7、加里东期第三阶段细粒石英闪长岩、花岗闪长岩;8、断裂构造;9、地质界线;10、勘探线及编号

Figure 5. Geological sketch of Zhongshan-Xiucaidong area

图5. 中山–秀才洞地区地质简图

1、泥盆系;2、寒武系;3、燕山早期第三阶段细粒少斑黑云母(二长)花岗岩;4、燕山早期第二阶段中细粒二云母花岗岩;5、燕山早期第一阶段中粗粒少斑黑云母花岗岩;6、石英断裂带及编号;7、角砾岩带及编号;8、地质界线;9、勘探线及编号

1、泥盆系;2、寒武系;3、燕山早期第三阶段细粒少斑黑云母(二长)花岗岩;4、燕山早期第二阶段中细粒二云母花岗岩;5、燕山早期第一阶段中粗粒少斑黑云母花岗岩;6、石英断裂带及编号;7、角砾岩带及编号;8、地质界线;9、勘探线及编号

Figure 6. Geological sketch of Jiuquling deposit

图6. 九曲岭矿床地质简图

东–北东东向,与BF2、BF14走向一致,倾向与BF2、BF14相反或基本一致。受QF2号石英断裂带上下盘次级断裂控制的矿体,产于断裂旁侧或不同岩性界面附近,走向北东,倾向南东。受BF1次级断裂控制的铀矿体,其走向亦为北西向,产状与BF1相似。受两组近南北向张性断裂裂隙控制的铀矿体,一组矿体倾向西,倾角较陡,深部与燕山早期岩体侵入方向近一致,为隐伏的成矿期热液脉体胶结的角砾岩带;另一组矿体倾向东,倾角较缓,为深部印支期岩体与寒武系接触带附近产生的破碎带和裂隙群,此种矿体规模较大(图4、图7)。

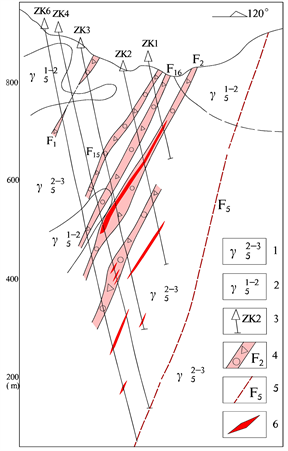

2) 中山矿床:主要控矿容矿构造为北东向、南北向、近东西向构造。F2、F5北东向断裂带组为矿床主要的成矿构造,贯穿于岩体的内外接触带,两侧多条平行的次级构造,在外接触带或浅变质岩中,以碎裂岩及强硅化为主,在花岗岩中以充填中细晶、块状、梳状石英或硅质胶结花岗岩的角砾岩硅化带为特征。铀矿体赋存于F2、F5带内或其次级构造。F8、F9、F10、F13南北向断裂带组为矿床主要成矿构造之一,贯穿于岩体的外接触带,铀矿体赋存于带内或其次级构造。近东西向断裂带组贯穿于中棚岩体的内外接触带,地表异常矿化显示明显,深部蚀变较弱(图5、图8)。

3) 秀才洞矿床:主要控矿容矿构造为北西向、北东东向构造。北西向F1、F2、F3带组多表现为层间硅质胶结角砾岩,一般倾角较陡,贯穿于岩体的外接触带,为矿床主要控矿容矿构造,铀矿体多赋存于带内。北东东向F4、F5硅质胶结角砾岩、硅化碎裂花岗岩、硅化糜棱岩,有异常或矿化显示(图5、图9)。

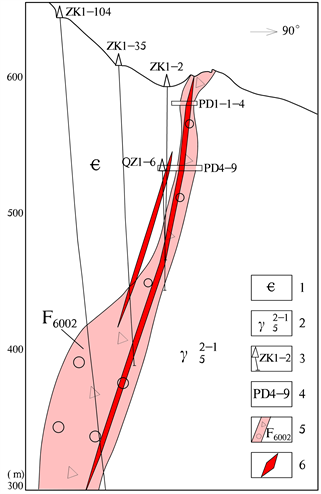

4) 九曲岭矿床:主要控矿容矿构造为近南北向、北东向、北西向构造。近南北向的F2、F8、F9、F6002为矿床主要的控矿容矿构造,它们或穿切内外接触带、或为内外接触带的分界线。该组构造在外接触带多以硅化角砾岩、角砾糜棱岩出现,产于岩体内多被硅质充填胶结成为硅化带。铀矿体赋存于带内或其

1、寒武系;2、燕山早期花岗岩;3、印支期花岗岩;4、角砾岩带;5、石英脉;6、钻孔及编号;7、铀矿体

1、寒武系;2、燕山早期花岗岩;3、印支期花岗岩;4、角砾岩带;5、石英脉;6、钻孔及编号;7、铀矿体

Figure 7. Schematic diagram of line 125 of Lujing deposit

图7. 鹿井矿床125线剖面示意图

1、燕山早期花岗岩;2、印支期花岗岩;3、钻孔及编号;4、断裂带及编号;5、推测断裂;6、铀矿体

1、燕山早期花岗岩;2、印支期花岗岩;3、钻孔及编号;4、断裂带及编号;5、推测断裂;6、铀矿体

Figure 8. Schematic diagram of line 55 of Zhongshan deposit

图8. 中山矿床55线剖面示意图

1、震旦系;2、印支期花岗岩;3、坑道及其编号;4、硅化角砾岩带;5、铀矿体及其编号

1、震旦系;2、印支期花岗岩;3、坑道及其编号;4、硅化角砾岩带;5、铀矿体及其编号

Figure 9. The schematic diagram of line 10 section of Xiucaidong deposit

图9. 秀才洞矿床10线剖面示意图

次级构造。北东向的F6001、F6003、F6004、F6005,F3、F4、F5、F6、F7,发育在外带老地层中或贯穿于岩体的内外接触带,相邻带组近于平行展布,成组产出。该组构造在外接触带或浅变质岩中以层间硅化破碎带出现,产于岩体内多被硅质充填胶结成为硅化带。为矿床主要控矿容矿构造之一。北西向的F1、F10为区域性塘湾断裂的组成部分,岩性为石英脉胶结碎裂花岗岩、硅化角砾岩,有异常或矿化显示(图6、图10)。

4.2. 铀矿化控制因素

1) 铀矿化与花岗岩和地层铀含量有关

内外接触带型铀矿床,铀矿化主要赋存于印支期第二阶段中粗粒似斑状黑云母花岗岩、燕山早期第一阶段中粗粒黑云母花岗岩、燕山早期第三阶段细粒少斑黑云母(二长)花岗岩岩体和寒武系中。寒武系岩石一般铀含量(4.0~7.0) × 10−6,区内寒武系下部铀含量(11.3~16.4) × 10−6,产铀层铀含量平均30.0 × 10−6,局部可达(32.0~94.0) × 10−6 [19]。岩石富含碳质、黄铁矿,岩体接触带岩石普遍热变质角岩化。印支–燕山期岩体平均铀含量18.35 × 10−6,燕山晚期岩体平均铀含量高达19.1 × 10−6。上述地层和岩体可为成矿提供充足的铀源。

2) 铀矿化与岩体复杂接触带有关

区内印支期岩体和燕山期岩体与寒武系之间形成复杂接触带,内外接触带型铀矿床铀矿化空间上与其复杂接触带关系密切,铀矿体均赋存于形态复杂的接触带附近,矿体可同时穿切印支期岩体及燕山期岩体和寒武系岩层,铀矿化具“三层楼”特点(图11)。

1、寒武系;2、燕山早期花岗岩;3、钻孔及编号;4、平硐及其编号;5、断裂带及编号;6、铀矿体

1、寒武系;2、燕山早期花岗岩;3、钻孔及编号;4、平硐及其编号;5、断裂带及编号;6、铀矿体

Figure 10. The schematic diagram of line 1 section of Jiuquling deposit

图10. 九曲岭矿床1线剖面示意图

1、寒武系;2、燕山早期第三阶段细粒少斑黑云母花岗岩;3、印支期第二阶段中粗粒似斑状花岗岩;4、石英硅化带;5、角砾岩带;6、隐伏断层;7、地质界线;8、铀矿体

1、寒武系;2、燕山早期第三阶段细粒少斑黑云母花岗岩;3、印支期第二阶段中粗粒似斑状花岗岩;4、石英硅化带;5、角砾岩带;6、隐伏断层;7、地质界线;8、铀矿体

Figure 11. East-West Longitudinal Profile of Lujing Deposit

图11. 鹿井矿床东西向纵剖面示意图

3) 矿化明显受断裂控制

内外接触带型铀矿床均位于区域QFI与QFV所夹持的地堑区内,空间上与白垩–古近系盆地有关。矿床严格受断裂构造控制,在区域伸展拉张作用下,形成多组贯穿于内外接触带的张性断裂,主要表现为硅化断裂带、硅化碎裂岩带、角砾岩带等,且次级断裂构造密集发育,并具有多期次脉体热液活动特征。铀矿体均赋存于形态复杂的接触带附近,矿体产状与断裂构造、岩体侵入方向及内外接触带附近的破碎带和裂隙群基本一致,有时也可以相互叠加,形成形态复杂的矿体组合,主要表现为北东向、北东东向、南北向及北西向,尤以北东向、北东东向、南北向断裂构造有利部位矿化更好(图4、图7~11)。

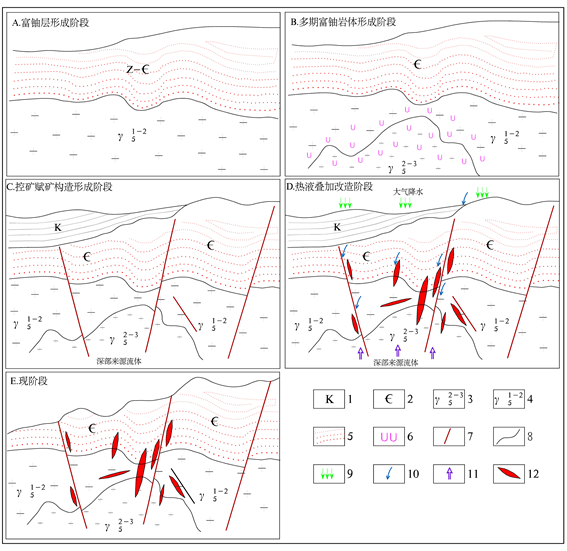

5. 矿床模式

1) 富铀层形成阶段:印支构造旋回中期,花岗岩浆上升侵位于新元古界震旦系和早古生界寒武系地层;岩浆侵位、结晶过程中释放大量的热量,导致岩体外接触带的寒武系地层遭受强烈的热变质作用;浅变质岩中矿物因高温而发生重结晶作用形成角岩化,热变质作用自内向外逐渐减弱。形成富铀花岗岩和地层(图12A)。

1、白垩系红盆;2、寒武系;3、燕山早期第三阶段细粒少斑黑云母花岗岩;4、印支期第二阶段中粗粒似斑状花岗岩;5、角岩化;6、铀的预富集;7、断裂;8、地质界线;9、大气降水;10、地表水下渗;11、深部流体上升;12、铀矿体

1、白垩系红盆;2、寒武系;3、燕山早期第三阶段细粒少斑黑云母花岗岩;4、印支期第二阶段中粗粒似斑状花岗岩;5、角岩化;6、铀的预富集;7、断裂;8、地质界线;9、大气降水;10、地表水下渗;11、深部流体上升;12、铀矿体

Figure 12. Metallogenic model diagram of uranium deposits in contact zone [19]

图12. 内外接触带型铀矿床成矿模式图 [19]

2) 多期富铀岩体形成阶段:中晚侏罗世陆内挤压造山与陆内后造山环境下,晚侏罗世花岗岩浆再次侵位于早期岩体中,呈小岩体、岩株状。晚期补充侵入的小岩体结晶分异过程中产生高温的热液,热液富含∑CO2等矿化剂,在小岩体与围岩接触带附近发生高温热液蚀变,形成铀的预富集。多期富铀岩体形成(图12B)。

3) 控矿、赋矿构造形成阶段:晚燕山构造旋回中期,在区域伸展拉张作用下,形成多组张性断裂,断裂带充填石英或硅化角砾岩;本区发生沉陷,形成丰州断陷红盆。控矿、赋矿构造形成(图12C)。

4) 热液叠加改造阶段:在燕山晚期伸展构造背景下,氧化的、弱酸性的大气降水沿断裂向下渗流,并与深源热流体混合,使岩体发生大规模中低温蚀变,岩体中溶解度很低的四价铀被氧化为溶解度较高的六价铀,以

和F−络合物形式和UO2CO3的形式从岩体中迁移出来,即燕山晚期小岩体与早期岩体接触带铀预富集阶段形成的铀矿物溶解出来,并向较大的裂隙或是张性空间汇聚。寒武系地层断裂构造发育部位、岩体与寒武系地层接触带断裂构造发育部位、岩体断裂构造发育部位、岩体接触带断裂构造发育部位,为铀沉淀造就了有利空间,由于流体物理化学条件的改变,产生铀矿物的沉淀,形成铀矿体(图12D)。矿床形成后,地区抬升,地表红层被剥蚀,呈现目前面貌(图12E) [20]。

6. 找矿方向

外接触带型铀矿床近年来找矿成果突出,鹿井矿田内新提交了1个大型(中山)、1个中型(九曲岭)矿床,小坑、牛头尾、老米坳、大夏、茅坪等多个极具找矿潜力的矿点,且对老矿山边深部找矿进行了研究,其找矿潜力巨大。

鹿井矿床探采对比显示深部矿体厚度变大、品位变高,细粒少斑黑云母二长花岗岩内矿体已控制在负100标高(图7),但控制范围不大,只部分剖面揭露,所以其深部找矿极具潜力。

中山矿床勘查程度为普查,细粒少斑黑云母二长花岗岩内矿体及岩体接触带控制矿体均未封边;南北向矿体揭露程度较低,F8、F9、F10、F13南北向断裂带组走向长达1 km,宽达700 m,且只少量钻孔揭露了F8。矿床下一步极具找矿潜力(图5、图8)。

秀才洞矿床北西向构造控制的矿体深部未封边,北东向构造揭露程度低,具有小型矿床变为大型矿床的潜力(图5、图9)。

九曲岭矿床勘查程度为普查,近南北向F2、F8、F9、F6002等控矿容矿构造只钻探揭露了F6002和 F2在寒武系中的出露部分,且控制矿化标高最低为300 m,深部找矿具有潜力。北东向的F6001带组、F3带组只钻探揭露了F6001号带,且控制矿化标高最低为600 m,深部找矿具有潜力。北西向断裂带组异常矿化显示明显,未进行深部揭露。矿床具有大型矿床的潜力。

小坑、牛头尾、老米坳、大夏、茅坪等矿点,现均未进行钻探深部揭露,小坑矿点位于QFⅠ号带牛尾岭矿床外围,成矿地质条件极为优越。牛头尾矿点为九曲岭矿床的西南部,多组断裂构造穿切内外接触带,成矿条件优越。老米坳、大夏、茅坪等矿点位于黄坳断裂上盘,地层、构造、岩浆条件具备,找矿前景大。

7. 结论

内外接触带型铀矿床是近年来新命名的一种铀矿床类型,占鹿井矿田已控制探明的铀资源量一半以上。铀含量高的震旦–寒武纪地层为区内铀成矿提供丰富铀源;多期次的岩浆侵入形成多期热液活动,发生高温热液蚀变,形成铀的富集;北东向、北东东向、北西向、南北向断裂构造既是铀源运输通道,又是铀矿体的主要赋存部位;其地层、岩浆、构造条件也是矿田内主要的铀成矿地质条件。研究内外接触带型铀矿床成矿规律意义重大。本文以鹿井、中山、九曲岭等典型矿床为例,详细论述了矿田内外接触带型铀矿床的成矿条件、铀矿化控制因素等,建立了内外接触带型铀矿床的成矿模式,指出了区内内外接触带型铀矿的找矿方向,为该区今后铀矿勘查、综合找矿和科研工作提供了指导与借鉴。

致谢

文中引用的一些数据、成果,主要来自近年湖南省核工业地质局三0二大队(东华理工大学、核工业北京地质研究院)承担的有关科研、地质调查及矿产勘查项目,主要成果是项目组集体智慧的结晶。在此表示感谢。

基金项目

中国地质调查局发展研究中心整装勘查区关键基础地质研究、整装勘查区专项填图与技术应用示范项目(编码:12120114052301)。