1. 引言

构造样式是指在剖面形态、平面展布、排列和应力机制上有密切联系的相关构造的总体特征,是特定构造变形条件下所产生的一系列构造变形的总体概貌 [1] [2] [3] [4] [5]。在盆内不同构造部位、不同层系所受力学性质的不同会形成不同的构造组合样式。通过对现今复杂构造样式的反演解析,可以明确不同构造运动阶段盆地变形特征、应力场及地球动力学背景。因此,构造样式分析是盆地构造演化及应力场分析的关键。

六盘山盆地勘探历史可分为区域地质调查阶段(1955以前)、石油普查阶段(1955~1967年)以及盆地评价阶段(1968年~现今)三个阶段,地质部、银川石油勘探局、长庆石油勘探局、中石油西北项目部及中石化江汉油田先后部署了重力、电法以及少量二维地震、钻井。受资料限制,多数学者认为,六盘山盆地弧形构造体系为祁连地块北东向拼贴到华北陆缘地块之上形成的,逆冲推覆构造样式是主要构造样式,盆地西南缘逆冲推覆构造最为发育 [6] - [12]。近年来,随着勘探技术的发展以及地质资料的丰富,逐渐认识到六盘山盆地西南缘以挤压与走滑构造样式为主 [13] [14] [15] [16] [17]。基于构造特征分析,六盘山盆地经历三期关键构造改造,但不同期次构造运动的观点不同:侏罗纪末挤压逆冲 [18] 与差异升降 [19],白垩纪末湖盆萎缩隆升 [17] 与挤压褶皱 [19],新近纪末挤压逆冲 [17] 与推覆 [9] [18]。

针对六盘山盆地构造样式及构造演化问题,笔者以六盘山盆地新施工的大量二维地震资料为基础,开展了深入研究,证实了六盘山盆地发育走滑–挤压构造样式,并且进一步识别出伸展、反转等构造样式,改变了前人关于六盘山盆地逆冲推覆的观点。通过对构造样式以及不整合面的解析,进一步厘定了六盘山盆地中生代以来经历了六个演化阶段以及不同阶段演化特征。课题研究成果为其他学者研究六盘山盆地提供了参考与借鉴,推动了六盘山盆地地质研究与油气勘探工作进展。

2. 区域地质背景

六盘山盆地位于宁夏回族自治区内,大地构造位置处于河西走廊构造带和鄂尔多斯盆地的交汇部位、秦岭和祁连山的转折端及中国东、西构造区的分界线。盆地北起香山隆起,西南到月亮山,西邻南–西华山,东接鄂尔多斯西缘断褶带,南–西华山断层、西吉断层以及鄂尔多斯西缘断裂带是盆地主要边界断层。依据中生界展布及断层发育特征,六盘山盆地可划分为海原凹陷、固原凹陷、兴仁堡凹陷、梨花坪凸起、窑山凸起、炭山凸起和沙沟断阶七个二级构造单元(图1)。

六盘山盆地中–新生界发育三叠系、侏罗系、下白垩统、古近系、新近系及第四系。海原与固原凹陷内中生界以下白垩统为主,下白垩统自下而上发育三桥组(K1s)、和尚铺组(K1h)、李洼峡组(K1l)、马东山组(K1m)、乃家河组(K1n)。兴仁堡凹陷内中生界以三叠系延长组(T3y)和侏罗系延安组(J2y)、直罗组(J2z)、安定组(J3a)为主。

Figure 1. The structural framework and stratum histogram of the Liupanshan basin

图1. 六盘山盆地构造单元划分图及地层柱状图

3. 构造样式

研究区长期处于特提斯构造域、太平洋构造域和古亚洲构造域的强烈影响地区,地球动力学背景复杂,区域应力场经历多期转变,这决定了六盘山盆地具有复杂的地质特征,形成了多种类型的构造样式。依据地球动力学背景和应力场特征,在新采集的地震剖面上,可以识别出六盘山盆地发育挤压构造、走滑–挤压构造、反转构造及伸展构造等4种构造样式。

3.1. 走滑–挤压构造样式

走滑–挤压构造样式,也叫压扭构造样式,形成于挤压与走滑双重应力环境下。走滑–挤压构造样式是六盘山盆地最明显的构造样式,主要发育于走滑–挤压断裂带及附近,形成于新近纪末期,卷入了新近系及以下的地层,截止于新近系与第四系不整合面。由于形成时间晚,后期未被改造,保存相对完整,地震剖面与地表露头表现特别明显。

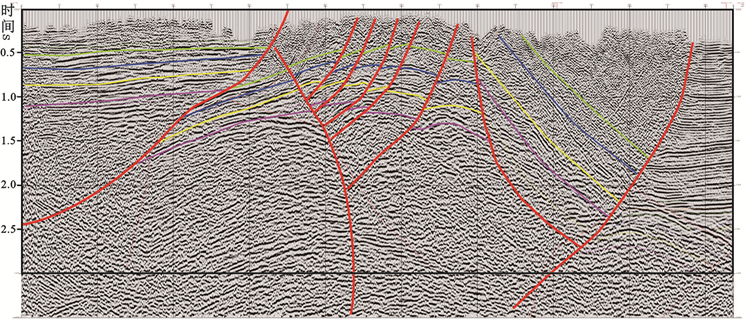

六盘山盆地南部(固原凹陷)处于帚状断裂体系的根部,构造应力集中,走滑–挤压断层发育,如马东山断层、寺口子断层等,变形作用较强,表现为强走滑、强挤压,走滑–挤压构造样式数量多、特征明显。在地表,在走滑断裂带附近,地层破碎严重,倾角较陡、产状多变,具有“海豚效应”与“丝带效应”,例如寺口子断层自南而北断面倾向发生反转;地表断裂带附近可见走滑擦痕、火焰构造 [15] 等特征。在地震剖面上,具有典型“正花状”特征,主干断层一般比较陡直,分支断层表现为似花朵状向外散开的逆断特征,主断层、分支断层及相应的断块组合形成半花状、全花状等样式。全花状是主断面两侧均发育分支断裂,呈现完整的“花状”形态;“半花状”是指仅主断面一侧发育多个分支断裂,地层变形强烈,而另一侧不发育分支断裂,地层几乎未受改造(图2(a))。发育“半花状”样式的断层两盘落差往往较大,例如马东山断层两盘落差可达上千米。平面上,主走滑断层呈NNW-SSE向展布,表现为左旋走滑,分支断层与主断层呈锐角、雁列状排列,形成一系列局部高或局部洼。

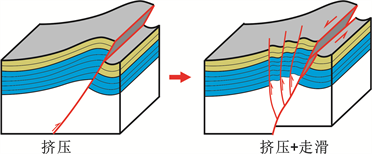

六盘山盆地走滑–挤压断层上盘挤压褶皱保存相对完整,后期走滑作用形成的分支断层虽然切割了上盘的挤压皱褶,但断距较小,未能改变上盘挤压褶皱的形态。据此判断,六盘山盆地走滑–挤压构造样式是在挤压构造上叠加走滑作用形成(图2(b))。

(a) LPS2011-8地震测线揭示走滑–挤压构造样式(测线位置见图1)

(a) LPS2011-8地震测线揭示走滑–挤压构造样式(测线位置见图1) (b) 走滑–挤压构造样式形成过程示意图

(b) 走滑–挤压构造样式形成过程示意图

Figure 2. The characteristics and evolution process of strike slip-compression structural style

图2. 走滑–挤压构造样式剖面特征及形成过程示意图

3.2. 挤压构造样式

挤压构造样式,也叫压缩构造样式,是挤压应力环境下形成的一系列的构造之和。六盘山盆地挤压构造样式普遍发育,以逆冲断层及相关构造为主,运动方式表现为水平收缩与断层上盘上冲,具体表现为背冲、对冲、冲断、断鼻构造、叠瓦等。

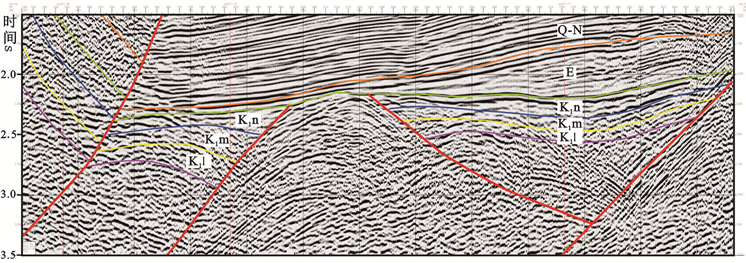

区内的挤压构造样式发育于两个构造层:一是仅发育于三叠–侏罗系内部,截止于J/K不整合面;二是主要发育于古近系与新近系,截止于N/Q不整合面。据此判断,六盘山盆地挤压构造样式形成于侏罗纪末及新近纪末两个时期。六盘山盆地新近纪末构造活动强烈,导致形成的挤压构造样式普遍发育。在没有第四系覆盖的露头区,随处可以见到冲断等构造样式,规模大小不一。侏罗纪末形成的挤压构造样式虽然全区发育,但是盆地南部沉积了巨厚的下白垩统,导致三叠–侏罗系地震反射特征不明显,难以辨识。盆地北部兴仁堡凹陷现今缺失下白垩统,三叠–侏罗系埋藏较浅,地震反射特征明显。地震资料揭示挤压构造样式仅发育三叠–侏罗系,截止于中生界顶部不整合面,其顶部被削截。相比之下,新生界挤压构造样式规模大于三叠–侏罗系,这表明新近纪末挤压运动强度大于侏罗纪末期挤压运动(图3)。

Figure 3. The seismic profile XRP-08 shows the characteristics of compression structural style (profile location in Figure 1)

图3. XRP-08地震测线揭示挤压构造样式(测线位置见图1)

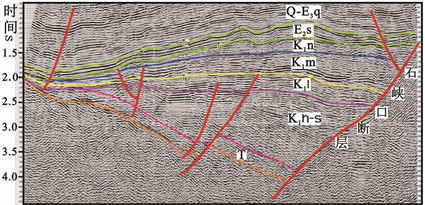

3.3. 伸展构造样式

六盘山盆地经历了多期构造运动,早期的构造样式往往被后期的构造样式所掩盖。因此,六盘山盆地伸展构造样式并不常见,仅在局部改造较弱区域下白垩统残留伸展构造样式,主要表现为正断层及相关构造。例如,LPS2011-8测线显示马东山断层以东下白垩统发育堑垒断块(图4),北部海原凹陷石峡口断层则表现为犁式(铲式)正断层。伸展构造样式的发现,对于揭示六盘山盆地中生代构造演化具有重要意义。堑垒断块为双向拉张应力作用下均匀拉张、差异沉降所形成的构造样式,表明早白垩世成盆期以近东西向拉张作用为主;犁式正断层是拉张应力作用下断层长期演化形成,地层与断层均发生旋转,垂直位移大于水平位移,表明早白垩世成盆期长期发育深水湖相断陷湖盆。

在平面上,下白垩统伸展构造样式主要发育于海原与固原凹陷,伸展断层走向多为近南北向,北部兴仁堡凹陷未发现伸展构造样式。这表明:早白垩世,六盘山盆地主体位于海原、固原凹陷,为伸展断陷型盆地,区域应力场为近东西向拉伸,走滑作用不发育或较弱;盆地北部兴仁堡凹陷拉张应力较弱,下白垩统未沉积或厚度较薄,伸展构造样式不发育。

Figure 4. The seismic profile LPS-2011-8 shows the characteristics of extensional structural style in the east section (profile location in Figure 1)

图4. LPS2011-8测线东段揭示伸展构造样式(测线位置见图1)

3.4. 反转构造样式

反转构造是一种叠加、复合构造,为同一地质体在不同的地质历史时期应力改变造成伸展或挤压构造的垂向叠加 [20] [21]。依据伸展构造和挤压构造的叠加顺序,可将反转构造分为正反转和负反转构造两大类。

自中生代以来,六盘山盆地发生多次拉张与挤压应力场的转换,形成了不同类型的反转构造。受后期强烈改造影响,反转构造样式多数被改造,现今无法识别,但在局部地区,仍可以辨识出正反转和负反转构造样式。

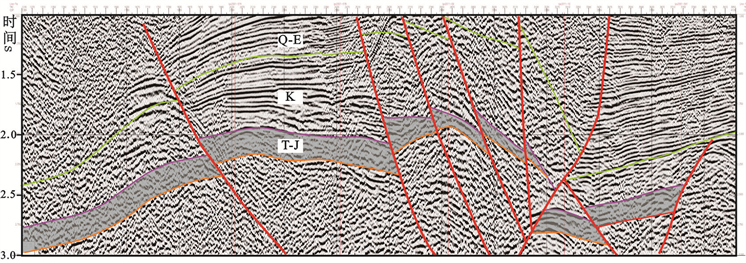

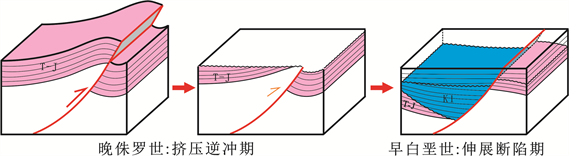

六盘山盆地负反转构造样式卷入三叠–侏罗系与下白垩统两套构造层,地层及其接触关系清晰指示了负反转过程。三叠–侏罗系作为挤压期层序,剖面表现为沿指向断面的楔形,其内部反射特征仍然可以看出平行或亚平行的反射结构,顶部削截特征明显,地层沿指向断面减薄,形成类似于济阳坳陷负反转“薄底”或“秃底”的特征 [21] (图5(a))。这表明:三叠–侏罗系原始沉积稳定,后期断层上盘发生挤压逆冲、遭受剥蚀。下白垩统作为伸展期层序,沿指向断面方向加厚,内部反射轴沿背离断面方向超覆,与三叠–侏罗系呈角度不整合接触关系,这说明断层控制了下白垩统沉积。因此,负反转构造样式揭示了侏罗纪末挤压逆冲与早白垩世伸展断陷的过程(图5(b))。

(a) LPS2011-4测线局部提示负反转构造样式

(a) LPS2011-4测线局部提示负反转构造样式 (b) 负反转构造样式形成过程示意图

(b) 负反转构造样式形成过程示意图

Figure 5. The characteristics and evolution process of negative inversion structural style

图5. 负反转构造样式地震剖面及形成过程示意图

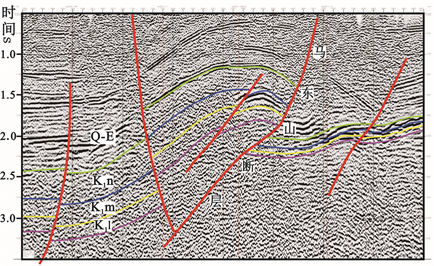

六盘山盆地正反转构造样式是在早白垩世伸展构造的基础上,叠加了新近纪挤压逆冲构造,卷入的地层包括下白垩统、古近系和新近系。依据不同反转阶段的表现特征,正反转构造可以划分为褶皱型、下正上逆型和完全反转型三类(图6(a))。

六盘山盆地北部石峡口断层虽然现今表现为正断层,但其外部形态及内部层序特征表明其经历了正反转。下白垩统不同组段呈现沿背离断层方向逐渐减薄且超覆的特征,反映了石峡口断层对地层沉积充填的控制作用。近断面处地层表现为下凹上凸的特征,即正断层控制下的地层底部表现为下凹特征,而后期的挤压致使上盘地层沿断层面发生逆推,上部呈现上凸的形态,整体表现为不对称背斜,面积较大,近断面翼陡窄、远断面翼宽缓,形成褶皱型正反转(图6(b))。

六盘山盆地东部早白垩世部分同沉积正断层后期发生反转,上盘沿断面逆冲上滑,但由于挤压应力较弱,使得断面上部表现为逆断层,下部则表现为正断层,形成下正上逆型正反转构造(图6(c))。

六盘山盆地南部马东山断层现今表现为逆断层,但地层发育特征及构造形态指示了其正反转过程。断层上盘下白垩统厚度明显大于下盘,并且底部沿背离断面方向具有超覆特征,说明早白垩世时期为正断层,且控制了断层上盘下白垩统沉积。另外,断层上盘高部位发育不对称背斜,说明断层后期发生挤压逆冲,上盘沿断面上滑,反转为逆断层,形成完全反转型正反转(图6(d))。

(a) 正反转形成过程示意图

(a) 正反转形成过程示意图  (b) 褶皱型正反转

(b) 褶皱型正反转  (c) 下正上逆型正反转

(c) 下正上逆型正反转 (d) 完全反转型正反转

(d) 完全反转型正反转

Figure 6. The characteristics and evolution process of positive inversion structural style

图6. 正反转构造样式地震剖面及形成过程示意图

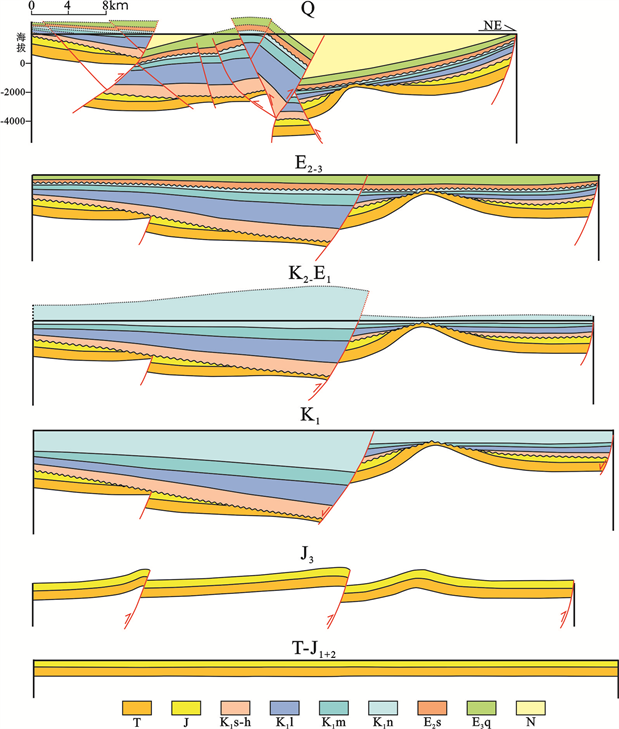

4. 盆地演化

构造样式分析表明,六盘山盆地中–新生界发育两个角度不整合面(Q/N、J/K)以及三个平行不整合面(T/J、K/E、E/N)。六盘山盆地新近系与古近系、古近系与下白垩统地震反射轴平行连续,地层产状近乎一致,反应了虽然经过沉积间断,但前后盆地格局未变。侏罗系与三叠系之间呈平行不整合接触关系,盆地西缘宝积山侏罗系与三叠系呈微角度不整合,反应了三叠纪之后构造变动微弱,侏罗系以继承性沉积为主。

五个构造界面将中–新生代演化划分为6个阶段:三叠纪至早–中侏罗世、晚侏罗世、早白垩世、晚白垩世至古新世、始新世与渐新世、新近纪末期(图7)。

1) 三叠纪至早–中侏罗世:六盘山盆地所在区域位于古鄂尔多斯大型内陆拗陷盆地西缘,东部与古鄂尔多斯盆地连通,西至南–西华山,北部与中宁、银川地区连通,属古鄂尔多斯盆地一部分 [14] [22] [23] [24] [25]。

该时期,区内地表高差小,坡度较缓,通常小于1%。构造活动微弱,断裂不发育,盆地以整体沉降或抬升为主,虽然经过沉积间断,但构造格局变化不大,各层系呈整合或平行不整合接触关系。

2) 晚侏罗世:在区域近东西向挤压应力作用下,古鄂尔多斯盆地西缘发生大规模挤压逆冲。六盘山盆地作为古鄂尔多斯盆地西缘一部分,构造活动强烈,形成了大量近南北走向逆冲断层或挤压褶皱。三叠–侏罗系被挤压抬升,遭受不均衡剥蚀,部分地区三叠–侏罗系被剥蚀殆尽。

3) 早白垩世:中国东部晚中生代构造应力场发生了从多向挤压收缩到近东西向引张伸展为主的重大转变 [26] [27] [28]。在此种构造背景下,六盘山盆地及周边应力场由近东西向挤压应力反转为近东西向拉张应力。

该时期,南–西华山、月亮山、梨花坪凸起、鄂尔多斯西缘隆起已经形成,共同控制了六盘山盆地下白垩统沉积边界。六盘山盆地与古鄂尔多斯盆地分割,开始了自己独特的演化历程。

盆地西北部兴仁堡凹陷受梨花坪凸起及南–西华山影响,仍处于隆起区,未接受下白垩统沉积。海原与固原凹陷内断层活动强烈,侏罗纪末期逆冲断层部分反转为正断层,同时新产生一系列正断层。盆内主要的二级断层已经活动,如马东山断层、石峡口断层、炭山及窑山断层等,控制了各二级构造单元的原始沉积充填。盆地表现为伸展断陷,具有东断西超性质。以LPS2011-04线为例,根据平衡剖面恢复,马东山断层表现为同沉积正断层,断层上下盘均沉积下白垩统,地层厚度中心位于上盘断面附近,向西逐渐向月亮山超覆减薄。

底部三桥组(K1s)与和尚铺组(K1h)发育一套湖盆发育初期冲积扇、河流三角洲等沉积物,从李洼峡组(K1l)沉积期开始,湖盆逐渐变深,发育海原凹陷与固原凹陷两个沉积中心,以滨浅湖–半深湖相为主;至马东山组(K1m)沉积期,海原凹陷与固原凹陷两个沉积中心连在一起。

4) 晚白垩世至古新世:区域应力场由前期的近东西向张应力转变为北西–南东向弱挤压,六盘山盆地及周边发生整体抬升,以均衡剥蚀为主。

5) 始新世与渐新世:在前期均衡剥蚀的基础上,盆地再次整体沉降,构造格局与早白垩世基本一致。

6) 新近纪末期:六盘山盆地发生强烈走滑挤压构造运动,形成了大量走滑–挤压断层,部分前期伸展断层重新活动、发生反转,中生代盆地被切割的支离破碎,形成现今构造格局。

Figure 7. The structural evolution sketch map of Liupanshan basin is revealed by the seismic profile LPS2011-04

图7. 六盘山盆地构造演化示意图(LPS2011-04地震测线)

5. 结论与启示

1) 六盘山盆地发育走滑–挤压、挤压、反转、伸展四大类构造样式,不同构造样式形成时间、发育区带不同。走滑–挤压构造样式形成于新近纪末期,具有正花状特征,盆地南部较北部更为发育。挤压构造样式形成于侏罗纪末及新近纪末两个时期,以逆冲断层及相关构造为主,新生界挤压构造样式规模大于中生界。伸展构造样式仅发育于海原、固原凹陷下白垩统,且残留较少。反转构造样式在六盘山盆地普遍发育,包括负反转与正反转两类:负反转是由侏罗纪末纪挤压逆冲过渡到早白垩世伸展断陷的过程形成,正反转是在早白垩世伸展构造的基础上叠加了新近纪挤压逆冲构造。

2) 六盘山盆地经历了三叠纪至早–中侏罗世统一古鄂尔斯盆地、晚侏罗世大规模挤压逆冲、早白垩世伸展断陷、晚白垩世至古新世整体抬升、始新世与渐新世整体沉降、新近纪末期走滑挤压改造六个演化阶段。

启示:六盘山盆地应力场频繁转换,构造样式多样,构造演化复杂,指示了复杂的地球动力背景。因此,在不同地质历史时期,周边地块如何相互作用、对六盘山盆地产生如何影响、油气成藏条件是否与鄂尔多斯盆地西缘具有可对比性等一系列的科学问题有待于进一步探讨。

基金项目

中国石化科技攻关项目(P22029)。

NOTES

*第一作者。