1. 引言

在矿山开采过程中,各类工程地质活动会对矿山周围的岩土体造成变形、损伤等一系列的环境效应。其中由于煤矿资源开采所导致的地面沉陷问题往往会给原有地质环境造成负面影响,目前国内针对煤矿开采沉陷的相关研究主要聚焦于岩层移动和地表沉陷两大问题,其中对于煤矿开采过程中厚松散层的变形特征研究仍是目前的难点 [1] [2]。要想深入研究厚松散层的变形特征,就需要在充分了解厚松散层的地质特性上,探寻对其具有较高分辨率、较强捕捉能力的地球物理探测手段 [3]。

井地电法目前主要运用于油气探测领域,其作用包括监测储层的油气运移、圈定已知油气藏边界等,传统井地电法通过在井中布置供电电极并发射电流,同时在地面布置接收电极来检测地表的电位值,基于电阻率法对地下介质电导率差异敏感的探测特性,通过分析所测得的地电场数据,继而研究所测区域地层结构及相应的变化特征,相比于仅通过地表布设电极进行电法探测,井地电法通过井地联合的技术手段拥有探测深度更深、分辨率更高的技术优势 [4] [5] [6]。并行电法技术是一种先进的分布式并行智能电极电位差信号采集方法,该技术目前主要运用于圈定富水异常区域、监测地下水渗流演化过程等矿井物探领域,拥有在测试手段及数据解编上独有的空间域及时间域优势 [7]。为进一步研究探寻适用于厚松散层变形观测的地球物理探测手段,笔者拟研究将并行电法和井地电法联合,通过数值模拟技术,搭建所研究对象的厚松散层地电模型,模拟构建井地测试系统并利用并行电法测试手段,判断分析井地并行电法观测方法下对厚松散层分层变形特征的捕捉能力 [7] - [13]。

2. 井地并行电法技术

2.1. 并行电法原理

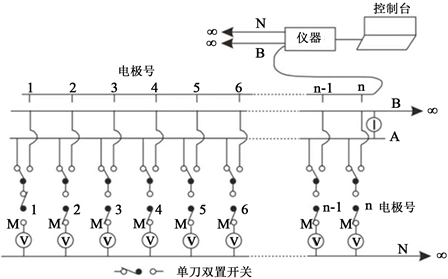

并行电法技术是一种分布式并行智能电极电位差信号采集方法,并行电法分为AM测试法和ABM测试法,通过这两种测试方法网络并行电法可以实现多种类电法数据探测提取。由于在现场的工程实测中,ABM测试法的采集时间远远超过了AM测试法,并且根据目前的研究成果表明可通过采集AM排列推导ABM排列的数据整合手段来提高现场工作效率,因此本次数值模拟实验过程中择优选择AM测试法 [14]。图1为AM法工作方式原理图。

AM测试法的测试系统所测量的电位场为单点电源场,布置时除了使用若干电法测线外,还采用1根无穷远极B极,1根公共电极N极,以此来提供参照标准电位,可通过调整N极的放置位置获取二极和三极装置的对应数据。AM法测试过程中当测线任一电极供电时,其余电极同时采集对应电位,在实现采集后提取采集数据可以进行二极、三极装置的高分辨地电阻率法的反演并进行对应的工程分析。

Figure 1. Working principle diagram of AM test method

图1. AM测试法工作方式原理图

2.2. 井地并行电法技术特点

井地并行电法是通过在钻孔和地面布设测线形成相应的三维地电场观测区域,对近孔地质信息进行有效的分辨。井地并行电法技术结合并行电法的测试手段以及井地联合的测线布置方式,可以获得足够数量的地电数据,经过对地电数据的分析处理实现三维数据的整合成图,对所测地域的地电条件进行有效分析 [15] [16]。总体来说井地并行电法技术结合了并行电法探测手段的三维探测能力以及井地联合探测手段的所具备的探测深度更深、分辨率更高的技术优势。因此本文拟模拟井地并行电法技术手段对厚松散层变形特征的探测能力,为实现通过地球物理手段对厚松散层进行动态捕捉提供重要技术依据 [17] [18]。

2.3. 井地并行电法技术流程及关键影响因素

井地并行电法测试技术现场具体的测试流程包括:通过分析现场测试条件,根据测试目的借助测线将智能电极布设至地面与钻孔内,根据测试要求在测线上设定相应数量的智能电极,对其中任意一工作电极设定为供电正极(A)、供电负极(B)、公共地(N)、和采样(M)四种工作状态中的任意一种;选择合适的采样模式,在不同电极切换工作方式的过程中测量各个电极自然场、一次场、二次场的电位差,电位差经过A/D转化存储至计算机进行处理分析。此过程可实现高密度电法勘探、电阻率剖面法和电阻率测深法的多种数据采集,并通过多维数据处理达到对应测试效果。综上井地并行电法通过借助井地测线特殊布设方式以及智能并行电法采集手段实现高效地电场数据采集。影响其探测效果的主要因素包括:测线电极数量、测线电极极距、现场测线布设模式、测线与地质体的耦合情况等。

3. 厚松散层变形特征井地并行电法模拟

3.1. 测试系统搭建

通过对井地电法的相关理论研究的总结并结合并行电法的技术手段,本次井地并行电法模拟所搭建的测试系统采用地面布置十字形测线L1、L2,并在十字测线的交叉点处向地下延伸布置井中测线L3以此来模拟钻孔中的测线,三条测线整体构成一个井地联合体系,地面测线L1、L2每条测线拥有32个电极且电极极距间隔10米,井中测线L3拥有32个电极且电极极距间隔20米,如图2所示。

3.2. 地电模型构建

本文通过AGI Earth Imager三维软件平台结合参考淮南某矿厚松散层现场的钻孔信息构建厚松散层的地电模型,具体地层层位信息如表1所示,根据现场以及数值模拟的实际情况将厚松散层划为含水层隔水层交替的七层层位,鉴于实际地层的电性情况较为复杂,本次数值模拟采用通过分层类型进行电阻率的赋值,参考相关研究的论文以及现场地层测井结果,将含水层的电阻率设为20 Ω∙m,将隔水层的电阻率设为200 Ω∙m,将基岩的电阻率设为800 Ω∙m [19]。通过结合所搭建的测试系统和地电模型,完成对井地并行电法测试系统在厚松散层观测中的数值模拟研究的模型创建。

Table 1. Stratigraphic horizon parameters

表1. 地层层位参数

为了科学判断井地并行电法在厚松散层近孔地层变形特征的捕捉能力,本次模拟在原有地层条件上增加对比测试模型,模拟在煤矿开采过程中厚松散层的地质条件变化情况,以此对比验证井地并行电法在厚松散层富水性变化的检测能力。本次对比模型的参数改动如下:将原为第三含水层孔深为120~160 m的含水地层模拟在随采过程中出现失水情况,松散程度增大,电阻率增大为200 Ω∙m;将原为第三含水层孔深为260~300 m的含水地层模拟在随采过程中出现失水情况,松散程度增大,电阻率增大为200 Ω∙m;将原为第三隔水层孔深为370~410 m的隔水地层模拟在随采过程中出现透水情况,电阻率减小为20 Ω∙m。图3为构建的地电模型图。

3.3. 测试模拟分析

模拟实验过程中采用有限元法进行正反演计算,测试模拟过程中运用并行电法AM测试方法,最后将正演建模中的实际数据与反演所得的电性数据相互比较,系统性地总结分析井地并行电法针对厚松散层地质条件下探测过程中的响应特征,以期为开展井地并行电法在厚松散层地质条件的精准探测提供理论指引。

根据数值模拟的结果提取对应的模型切片图进行直观分析,提取模型Z轴方向且经过地面测线交点的切片图如图4所示,根据图4(a)模拟现场切片图结果显示在整个厚松散层不同层位的交替界面可以看到明显的阻值差异,对比正演建模中的实际数据进行分析,在第一含水层、第一隔水层即0~30 m、30~90 m的区域的探测结果可以清晰的对应所设定的地电条件;在第二含水层、第二隔水层即90~110 m、110~120 m的位置由于分层交替的深度变化程度较小,探测结果出现分辨率降低且出现阻值偏差的情况但依旧能展示较好的分层特征;在第三含水层、第三隔水层、第四含水层即120~370 m、370~510 m、510~550 m的位置探测结果虽然可以展现较好的分层特征且对应所设定的地电条件,但随着探测的深度不断加深,可以很明显地看到探测的有效范围,以钻孔为中心向孔周外侧不断衰减;在基岩处即550~640 m的探测深度,所探测的结果已经和所设定的地电条件产生了较大数值偏差。

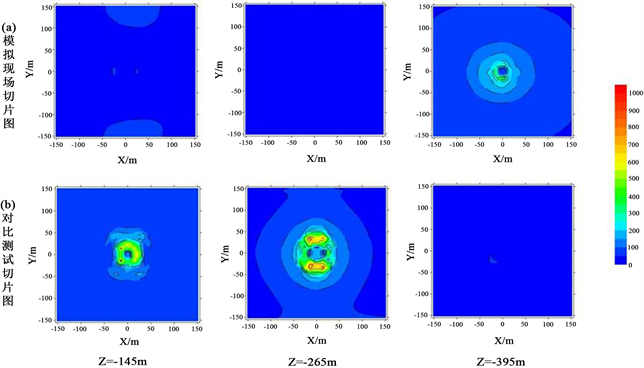

为了进一步直观判断井地并行电法在厚松散层近孔地层变形特征的捕捉能力。通过设置对比测试模拟现场厚松散层因采动造成的地层变化,根据图4(b)模拟采动后的对比测试切片图,结合对比图4(a)模拟现场切片图,可以直观地看到,在孔深为120~160 m原本呈现含水特性的地层在出现失水松散程度增大后,通过井地并行电法可以有效的捕捉地电条件的变化,精准呈现出阻值上升的探测结果;在孔深为260~300 m原本呈现含水特性的地层在出现失水松散程度增大后,通过井地并行电法同样可以有效地捕捉地电条件的变化,精准呈现出阻值上升的异常圈定;在孔深为370~410 m原本呈现隔水特性的地层在出现透水松散程度降低后,通过井地并行电法依旧可以有效的捕捉地电条件的变化,对应呈现出阻值下降的测试结果。通过结合提取X-Y轴方向的切片进行数据分析,图5为本次分析所提取的具有代表性的X-Y轴方向切片图,在所设定的三个在随采过程中地质条件发生变化的区域内提取X-Y轴方向切片图,可以通过图5(a)模拟现场切片图和图5(b)对比测试切片图的对照,可以准确的分析出在Z = −145 m和Z = −265 m处原本呈现含水特性的地层在出现失水情况下地电特性由低阻变成高阻状态后,井地并行电法可以有效的在近孔分辨出阻值的差异;在Z = −395 m处原本呈现隔水特性的地层在出现透水下地电特性由高阻变成低阻状态后,井地并行电法可以有效的在近孔分辨出阻值的差异。

Figure 4. Z-axis slice of 3D inversion results

图4. 三维反演结果的Z轴方向切片图

Figure 5. X-Y axis slice of 3D inversion results

图5. 三维反演结果的X-Y轴方向切片图

综上所述,通过将正演建模中的实际数据与反演所得的电性数据相互比较,以及通过改变地层条件对比分析地层条件变化前后的测试结果,可得出井地并行电法观测方法在钻孔孔周一定范围内对厚松散层分层特征以及地层变形导致的电性变化具有较强的捕捉能力,但随着测试深度的不断增加探测效果受到一定的约束,以及在地层小范围阻值变化频繁时会出现分辨率上的限制与不足,针对上述的两种问题,分别提出未来拟解决的建议:1) 通过调整地面测线长度以及摆设方式,来增强探测系统的探测深度,建立地面测线长度和摆设方式与深度变化的动态关联测试联系,以此建立完善的工程运用技术系统。2) 通过调整井中测线的电极密度,来增强整体系统的探测分辨率,建立井中测线电极密度和探测要求的动态关联测试联系,以此提供整个系统在工程运用方面的适用性。

4. 结论和展望

通过结合井地联合电法和并行电法的技术优势,本文建立井地并行电法测试系统,并依据现场地层条件构建地层模型,通过数值模拟实验将正演建模中的实际数据与反演所得的电性数据相互比较,结果表明井地并行电法在厚松散层近孔地层分层特征研究具有较强的分辨能力。同时通过改变地层条件模拟相应的随采地层变化,对比分析地层条件变化前后的测试结果。综合分析表明,井地并行电法在厚松散层近孔地层变形特征的探测上具有较强的捕捉能力。

目前井地并行电法处于技术融合发展的初步阶段,将其运用于厚松散层探测存在一定探测精度和探测深度的问题。在优化技术问题的基础上,应针对于工程现场建立探测布设体系,深入研究其探测厚松散层变形特征的工程应用特点。