1. 引言

西南三江特提斯经历了古生代与中生代原–古–中–新特提斯增生造山和新生代印度欧亚大陆碰撞造山演化过程,具有复杂的复合造山演化时空格架和成矿系统,是中国大陆多期构造演化与复合成矿的典型缩影 [1]。核桃坪矿集区位于保山地块Pb-Zn-Cu-Fe-Hg-Sb-As-Au矿带的北部,地处保山市窿阳区瓦窑镇境内,已发现核桃坪、金厂河、打厂凹、大金岩、椅子山等多个矽卡岩型Fe-Cu-Pb-Zn矿床,以及黄家地、黑牛凹、上坪子等多个Au矿床(点)。众多地学工作者对该地区进行过研究和接力探索,对区内多个典型矿床从矿床地质 [2] [3]、矿物学 [4] [5]、成矿时限与成矿机理 [6] [7]、地球化学与地球物理 [8] [9]、成矿流体来源及矿床成因 [10] [11]、蚀变特征 [12] [13],以及成矿模式 [8] [14] 等方面开展了系统的研究。目前较统一的认识为矿集区铅锌多金属矿床成因为与花岗岩有关的热液一矽卡型矿床 [14] [15]。长期以来,矿集区内未能揭露到与矽卡岩有关的中酸性岩体,所揭露的矿体总体属于远程外围热液脉型矿床 [16]。随着勘查工作的推进,在区内揭露到钨矿化石英斑岩脉 [17],本文依托《保山市核桃坪铅锌矿区风险地质勘查项目》,系统收集和分析前人研究成果,以复合成矿系统理论为指导,总结矿集区内铅锌多金属矿床矿化特征,结合石英脉型钨矿化脉体的新发现,构建剖面矿化模型,从构造控矿因素着手探讨成矿机理,对下一步矿集区找矿具新的启示和实践意义。

2. 区域地质背景

保山地块为西南三江特提斯的重要组成部分,地块东侧以瓦窑河断裂和捧当–沧源断裂为界分别与崇山变质杂岩带和昌宁孟连蛇绿混杂岩带相衔接,西侧以怒江断裂和龙陵–瑞丽江断裂衔接于腾冲地块,北端在碧江一带由于澜沧江和怒江断裂汇拢保山地块呈“楔形”消失 [15]。核桃坪铅锌多金属矿集区位于保山地块北部,处在印度–亚洲大陆主碰撞带南东侧三江地区蜂腰状“构造结”南部散开部位(图1)。伴随着多旋回增生造山与碰撞造山作用的持续改造,地幔与地壳、软流圈与岩石圈之间产生大规模物质与能量的交换,复杂的复合造山时空结构导致复合成矿作用突出 [1]。其中保山地块之保山陆表海地处“三江”成矿带中南段,形成“两被动陆缘夹一盆”的构造格局,长期处于特提斯洋和碰撞造山演化环境 [15] [18]。复合造山带壳幔物质在多次造山过程中继承与改造,使滇西陆壳广泛出现基底滑脱、韧性剪切、糜棱岩带等,形成良好的控矿、容矿构造。大洋俯冲消减为西南特提斯微地块漂移运动的驱动机制,复合造山和叠加转换共同导致复杂的区域成矿演化 [19]。保山地块东西两侧岩浆活动强烈,从古生代至新生代均发育有中酸性岩浆岩,以S型花岗岩为主,为古–中–新特提斯洋打开、俯冲、消减和陆陆碰撞的岩浆响应。早古生代以平河花岗岩基为代表锆石U-Pb年龄为(480~486) Ma,晚古生代以二叠纪木厂花岗岩体为代表锆石U-Pb年龄约为266 Ma,中生代以三叠世耿马岩体为代表锆石U-Pb年龄为(231.9 ± 2.8) Ma,早白垩世以志本山岩体为代表,锆石U-Pb年龄为(126.7 ± 1.6) Ma,晚白垩以漕涧岩体为代表锆石U-Pb年龄为(68.8 ± 1.2) Ma,新生代以双脉地体隐伏花岗岩体为代表,锆石U-Pb年龄为(36.27 ± 0.48) Ma [20]。中三叠世中特提斯洋(怒江洋)发生东向与西向俯冲,于早白垩世关闭,拉萨和腾冲地块拼贴增生至欧亚大陆南缘,岩浆岩由以岛弧型岩浆岩为主过渡为后碰撞花岗岩类为主,成矿作用由俯冲斑岩型Cu-Au成矿作用转变为矽卡岩型Cu-Pb-Zn-Au成矿作用,在保山地块形成以北部窿阳区核桃坪矿集区和南部镇康芦子园矿集区为代表的矽卡岩–岩浆热液脉型复合成矿多金属矿床 [1]。

3. 矿集区地质特征

3.1. 地层

保山地块从中晚寒武世开始形成稳定的地块,其基底地层为新元古界–寒武系中下统公养河岩群 [15]。矿集区出露有上寒武统–中泥盆统地层,上寒武统由下而上分为核桃坪组、沙河厂组、保山组,属于浅海陆棚相沉积,由碎屑岩与碳酸盐岩组成的浅变质地层。向上依次出露有奥陶系施甸组、蒲缥组、仁和桥组整体为一套滨浅海相沉积,岩性组合以粉砂岩、页岩为主。志留系栗柴坝组泥质灰岩、灰岩,夹钙质泥页岩及粉砂岩,属滨海准地台沉积。泥盆系中上统向阳寺组、何元寨组,为一套浅海相泥灰岩、生物碎屑灰岩沉积(图1)。其中核桃坪组钙质板岩、粉砂岩夹大理岩化泥质灰岩,以及沙河厂组泥质灰岩、鲕状灰岩夹页岩、粉砂岩广泛出露于矿集区内,为矿集区主要赋矿层位。

3.2. 构造

矿集区位于近SN向的保山–施甸复背斜北倾伏端与NNW向的温泉陆缘斜坡带和崇山古元古变质杂岩带的锐角交汇部位,处于近南北向的木瓜树–朱石箐断裂(F21)与木瓜树–阿石寨断裂(F11)形成一“入”字形构造区内 [15]。褶皱构造主要为茅竹棚–核桃坪复式短轴背斜,为保山–施甸复背斜之次级褶皱,轴向北北东,于观音寺–大山头–茅竹棚一带向北倾伏,核部出露寒武系核桃坪组、沙河厂组,两翼由

(a)一级构造单元:VII羌塘–三江造山系,VIII班公湖–双湖–怒江–昌宁–孟连对接带,IX冈底斯–喜马拉雅造山系;二级构造单元:VII-7崇山–临沧地块;VIII-3班公湖–怒江结合带;IX-4保山地块;三级构造单元:VII-7-1碧罗雪山–崇山岩变质基底杂岩(T-K),VII-7-2临沧岩浆弧(P-T);VIII-3-4双江-西定陆壳残片(Pt2),VIII-3-6昌宁孟连蛇绿混杂岩(Pz2);IX-4-1耿马被动陆缘(Pt3-Pz1),IX-4-3保山陆表海(∈-T2),IX-4-4潞西被动陆缘(Z-T2)。(b) 1——第四系洪冲积层/崩塌堆积层;2——泥盆系下统向阳寺组灰岩、生物碎屑灰岩夹粉砂岩;3——志留系栗柴坝组泥质网纹灰岩;4——奥陶–志留系仁和桥组笔石页岩;5——奥陶系蒲缥组杂色粉砂岩;6——奥陶系施甸组浅色粉砂岩夹细砂岩;7——寒武系保山组页岩;8——寒武系沙河厂组三段灰岩夹砂质板岩;9——寒武系沙河厂组二段变余泥质粉砂岩夹泥质灰岩;10——寒武系沙河厂组一段灰岩;11——寒武系核桃坪组二段泥质灰岩与钙质板岩不等厚互层;12——寒武系核桃坪组一段钙质泥岩夹粉砂质泥岩;13——晚三叠世辉长岩;14——晚三叠世辉绿岩;15——矽卡岩;16——石英脉;17——金矿体;18——铅锌多金属矿体;19——整合地质界线;20——正(逆)断层;21——性质不明(推测)断层/走滑断层;22——背斜轴线及倾伏方向;23——向斜轴线;24——铅锌多金属矿床/金矿床。

(a)一级构造单元:VII羌塘–三江造山系,VIII班公湖–双湖–怒江–昌宁–孟连对接带,IX冈底斯–喜马拉雅造山系;二级构造单元:VII-7崇山–临沧地块;VIII-3班公湖–怒江结合带;IX-4保山地块;三级构造单元:VII-7-1碧罗雪山–崇山岩变质基底杂岩(T-K),VII-7-2临沧岩浆弧(P-T);VIII-3-4双江-西定陆壳残片(Pt2),VIII-3-6昌宁孟连蛇绿混杂岩(Pz2);IX-4-1耿马被动陆缘(Pt3-Pz1),IX-4-3保山陆表海(∈-T2),IX-4-4潞西被动陆缘(Z-T2)。(b) 1——第四系洪冲积层/崩塌堆积层;2——泥盆系下统向阳寺组灰岩、生物碎屑灰岩夹粉砂岩;3——志留系栗柴坝组泥质网纹灰岩;4——奥陶–志留系仁和桥组笔石页岩;5——奥陶系蒲缥组杂色粉砂岩;6——奥陶系施甸组浅色粉砂岩夹细砂岩;7——寒武系保山组页岩;8——寒武系沙河厂组三段灰岩夹砂质板岩;9——寒武系沙河厂组二段变余泥质粉砂岩夹泥质灰岩;10——寒武系沙河厂组一段灰岩;11——寒武系核桃坪组二段泥质灰岩与钙质板岩不等厚互层;12——寒武系核桃坪组一段钙质泥岩夹粉砂质泥岩;13——晚三叠世辉长岩;14——晚三叠世辉绿岩;15——矽卡岩;16——石英脉;17——金矿体;18——铅锌多金属矿体;19——整合地质界线;20——正(逆)断层;21——性质不明(推测)断层/走滑断层;22——背斜轴线及倾伏方向;23——向斜轴线;24——铅锌多金属矿床/金矿床。

Figure 1. Sketch showing tectonic setting (a) and geology of hetaoping ore-concentration area in western Yunnan (b) (adapted from reference [14])

图1. 滇西核桃坪矿集区大地构造位置(a)及地质简图(b) (据文献 [14] 改编)

奥陶系、志留系、泥盆系和石炭系组成,四周及轴线被一系列北西西向、近东西向及近南北向的纵、横断裂切错为破背斜。受喜马拉雅期近南北向挤压改造叠加有北西西向短轴背斜,新老背斜轴向近于垂直,造成地层产状变化较大,致使核桃坪复背斜构造形迹不甚明显。区内矿化与南北向断裂及其次级断裂关系密切,近东西向组多为后期破矿构造。不同方向的断裂之间相互切错构成了良好的导矿与容矿构造,断裂带附近多侵入有不同规模的辉绿玢岩。沿茅竹棚–核桃坪复背斜东翼主要分布有核桃坪铅锌矿、打厂凹铅锌多金属矿、椅子山铅锌矿、陡崖铁多金属矿及黑岩凹铅锌矿、金厂河铜锌铁多金属矿等矿床,沿复背斜西翼主要分布有黑牛凹金矿、黄家地金矿、大金岩金矿、及岔沟铅锌矿等矿床(图1)。

中三叠世,随着古特提斯洋沿怒江–昌宁–孟连一线的关闭,保山微地块向东与扬子微大陆发生碰撞、造山作用,同时由于潞西海槽的关闭,腾冲微地块向东对保山微地块西缘进行挤压,使保山微地块上三叠系中下统喜鹊林组及其以下层位的地层发生强烈的褶皱、断裂,从北向南分布着石缸河复式破背斜、核桃坪复式背斜及双脉地构造岩浆穹隆(短轴背斜),围绕三个背斜发育一系列锡钨、铜、铅锌、铁及金矿床 [15]。昌宁–孟连缝合带东侧临沧勐库地区发现了榴辉岩,变质锆石U-Pb定年结果为约245 Ma,变质相图揭示其为冷俯冲大洋板片折返的产物,为古特提斯洋的消减和闭合提供了新的关键证据 [1] [21]。古特提斯昌宁–孟连洋盆消减完毕后,构造背景转换为碰撞造山,与碰撞挤压–盆地褶皱造山作用相伴,发育层间构造系统,并使东西两侧的深大断裂再度活动,形成沟通深部成矿热液与层间容矿构造的南北向断裂系统。以近南北向的木瓜树–朱石箐断裂(F21)为例,区内出露长大于5千米,倾向东,倾角60˚~70˚,断层两侧地层中牵引褶皱发育,沿断层及旁侧断续见辉绿岩脉侵入。喜马拉雅期发生的多次构造活动,进一步加剧了保山地块的构造变形。

3.3. 岩浆岩

早二叠世中特提斯洋的开启于保山地块发育了以卧牛寺组玄武岩为代表巨量基性岩浆喷发活动,与之相伴的海西期基性侵入岩在中特洋盆消减完毕后,经碰撞造山作用与围岩一致变形融入挤压褶皱系统,在矿集区以北的石缸河复式破背斜中表现尤为明显。通过锆石U-Pb测年获得漕涧辉绿岩年龄为307.9 ± 3.2 Ma,SHRIMP锆石U-Pb定年显示大雪山基性超基性侵入岩体形成时间为(300.5 ± 1.6) Ma,在矿集区有少量出露 [21] [22]。区内主要发育有呈岩墙和岩脉产出印支–燕山期辉绿岩、辉长岩,通过LA-ICP-MS锆U-Pb年代学分析黑牛凹金矿区辉绿玢岩的成岩年龄为212.3 ± 4.9 Ma [20],核桃坪铅锌矿区辉绿岩脉锆石SHRIMP U-Pb得到岩浆侵位结晶年龄为195 Ma ± 5.3 Ma [10]。罗应等研究认为黑牛凹辉绿玢岩、金厂河辉绿岩和核桃坪辉绿岩均形成于板内拉张环境,岩石成因与古特提斯洋闭合而导致保山地块发生碰撞引起的造山作用有关 [20]。区内还有少量喜山期基性岩脉产出,通过核桃坪铅锌矿区主矿体V1旁侧蚀变辉绿岩斜长石40Ar/39Ar测年获得岩体年龄为64.5 ± 0.7 Ma [10]。矿集区内尚未见到中酸性侵入岩的出露,区域航磁、重力及遥感异常推断矿集区深部有中酸性隐伏岩体存在 [18],近期勘查成果表明在核桃坪矿集区内揭露到石英斑岩脉,推进了区内存在隐伏岩体的认识 [17]。

4. 矿集区矿化特征

4.1. 矿化类型

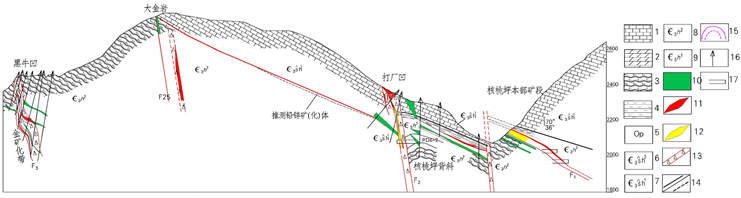

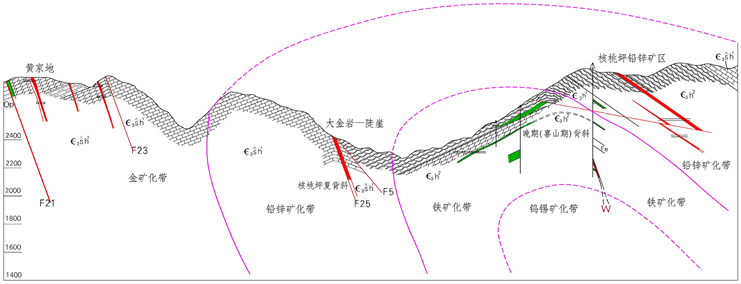

矿集区内矿化受断裂控制特征显著,矿(化)体呈似层状、脉状及透镜状赋存于近南北向断裂破碎带和层间破碎带中,含矿岩石为构造蚀变岩和矽卡岩及其附近的大理岩化灰岩(图2)。矽卡岩化为主要围岩蚀变,后期热液蚀变强烈叠加改造早期矽卡岩叠加现象普遍。以Zn矿化为主的矿床,矿石类型主要为矽卡岩型,其中阳起石、透闪石矽卡岩与铅锌矿化关系密切,透闪石、透辉石矽卡岩与铜矿化关系密切,黑柱石与铁矿化关系密切。Au的成矿作用与热液硫化物、石英和方解石关系密切,矿石类型以构造蚀变岩型为主,有块状、脉状、网状细脉和浸染状矿石,矿石矿物主要为黄铁矿、磁黄铁矿、黄铜矿。

1) 裂控型构造蚀变岩–矽卡岩矿化

矿集区矿体分布受近南北向断裂控制明显,木瓜树–朱石箐断裂(F21)与木瓜树–阿石寨断裂(F11)为重要导矿构造,控制成矿带的展布,沿断裂发育W-Bi-Cu-Pb-Zn-Au-Sb-As-Hg等高中低温元素组合异常特征。次级近南北向构造控制矿床(点)的分布,具继承性多期次活动特征,显示先张裂后压扭特征,

(a)

(a) (b)1——灰岩;2——泥灰岩;3——钙质板岩;4——粉砂岩;5——奥陶系蒲缥组;6——寒武系沙河厂组二段;7——寒武系沙河厂组一段;8——寒武系核桃坪组二段;9——寒武系核桃坪组一段;10——辉绿岩;11——矿体;12——矽卡岩;13——断层破碎带;14——实测/推测地质界线;15——矿化带划分线;16——已施工钻孔;17——已施工坑道。

(b)1——灰岩;2——泥灰岩;3——钙质板岩;4——粉砂岩;5——奥陶系蒲缥组;6——寒武系沙河厂组二段;7——寒武系沙河厂组一段;8——寒武系核桃坪组二段;9——寒武系核桃坪组一段;10——辉绿岩;11——矿体;12——矽卡岩;13——断层破碎带;14——实测/推测地质界线;15——矿化带划分线;16——已施工钻孔;17——已施工坑道。

Figure 2. Mineralization model map of the (a) and (b) sections of the Walnut Ping ore concentration area in western Yunnan (adapted from reference [14] [32] [33])

图2. 滇西核桃坪矿集区(a)、(b)剖面矿化模型图(据文献 [14] [32] [33] 整理)

总体向东倾斜,其旁侧派生断裂为各矿床的重要容矿构造,控制矿(化)体的形态。以黑牛凹金矿床为例,F3倾向85˚~131˚,倾角54˚~87˚,破碎带发育,沿破碎带发育有细脉状、团块状和胶状黄铁矿化,细脉状硅化局部呈石英脉,矿体主要分布于破碎带中 [20]。大金岩金铅锌矿、山山乡金矿及岔沟铅锌均受南北向构造破碎带控制 [14]。矿化类型分别有以黑岩凹铅锌矿床为代表的Zn-Pb-Cu(-Fe)型,以及以黑牛凹金矿床和黄家地金矿床为代表的Au(-Cu)型。

2) 层控矽卡岩型矿化

沟通深部导矿构造的层间构造系统为矿集区内重要容矿构造之一,褶皱的转折端及翼部层间滑动面为矿体的重要就位储存空间。以核桃坪铅锌矿床和金厂河铜铅锌多金属矿床为代表,主要为Zn-Pb-Cu(-Fe)型矿化,赋存于核桃坪组,钙质板岩与薄至中层状灰色泥质条带大理岩化灰岩、大理岩呈互层状产出岩性组合为有利矿化围岩。以核桃坪铅锌床为例,含矿围岩主要为大理岩化灰岩,容矿层间断裂带体倾向60˚~80˚,倾角30˚~45˚,以含矿层间断裂破碎带为中心,向两侧依次为矿化矽卡岩、矿化大理岩化灰岩、泥灰岩或钙质泥岩。矿(化)体主要呈脉状、似层状沿层间构造系统产出,产状与地层产状基本一致,产状总体较缓,形态变化大,矿层底板多见0.1~1.7 m不等的角砾岩或糜棱岩。主要蚀变有矽卡岩化、硅化、方解石化及黄铁矿化等。矿石有矽卡岩型和大理岩型。矿石矿物主要有闪锌矿、铁闪锌矿、方铅矿、黄铁矿、黄铜矿、磁黄铁矿、磁铁矿和菱铁矿等;他形粒状、少量自形——半自晶粒状结构;稀疏–稠密浸染状及次块状构造,少量具条带状和脉状、角砾状构造。区内沙河厂组地层亦是重要含矿地层之一,以椅子山铅锌矿床和新厂凹铅锌矿床矿体为代表矿体主要赋存于沙河厂组层间破碎带中。

4.2. 石英脉型钨矿脉矿化特征

近期勘查在核桃坪复背斜东翼铁矿化带之下揭露到钨矿(化)脉,含矿岩石为石英斑岩脉和接触带石英脉,为石英脉型钨矿化(图3),WO3品位0.19%,矿石矿物为白钨矿,样品由国土资源部昆明矿产资源监督检测中心进行分析。矿集区揭露石英斑岩脉3条,铅垂厚0.15~0.6 m,侵入于绿帘石矽卡岩中,原岩为碳酸岩化石英斑岩,受脆性动力变质强烈,被压碎呈粒径 ≤ 8.0 mm的角砾状碎块、粒径 ≤ 1.5 mm的碎斑(占60%)和碎基(占40%)两部分。成分主要为石英55%,方解石占30%。碎基主要为石英和方解石及金属矿物。金属矿物15%呈半自形——它形粒状,主要为黄铁矿,不均匀星散分布。揭露矿化石英斑岩脉厚0.45 m,岩脉W含量745 × 10−6 [17],上下接触带为石英型钨矿脉,上接触带石英脉厚0.05 m,轴心夹角20˚,下接触带含白钨矿石英脉厚0.4 m。石英斑岩中见有不规则团斑状矽卡岩捕俘体,属隐伏岩体的远程前锋部位。

Figure 3. Photo of quartz vein type tungsten mineralized core samples in the contact zone under quartz porphyry dikes in Hetaoping ore concentration area

图3. 核桃坪矿集区石英斑岩脉下接触带石英脉型钨矿化岩心样品照片

4.3. 矿化分带特征

矿集区属于同一岩浆热液成矿系统,并呈现出明显的水平金属矿化分带由核桃坪铅锌矿床–黑牛凹金矿床,自东向西具有:“铅 + 锌 + 铜(铁) → 铅 + 锌 + 金 → 金”水平分带特征,(图1(b))。垂向分带由下往上显示有Sn、W矿化、Fe(-Cu)矿化、Pb-Zn矿化和Au矿化的分带特征(图2(b))。在垂直方向,以核桃坪铅锌矿床为例,由北至南依次为本部矿段、上场矿段和回子洞矿段,因茅竹棚–核桃坪复式背斜向北北东向倾伏,矿体赋存位置由北向南相应变浅,特征矿物组合由以进矽卡岩阶段的辉石–石榴石为主变为以退矽卡岩阶段的阳起石–绿帘石–绿泥石–萤石–石英–方解石为主,其北端矿化以深部块状、条带状中粗粒磁铁矿为主 [23]。

5. 控矿因素与成矿机理讨论

5.1. 物质来源与成矿时限

陈福川(2018)对矿集区内核桃坪、金厂河及黑牛凹三个矿床进行系统研究,其中核桃坪和金厂河2个矿床成矿阶段硫化物δ34S:3.7‰~8.7‰,黑牛凹金矿床成矿阶段Ⅰ黄铁矿和毒砂的δ34S:−3.3‰~4.6‰,均与典型的岩浆热液相关的矿床的硫同位素组成(−3‰至+7‰)基本一致。核桃坪和金厂河成矿前阶段石榴石和辉石δ18OH2O分别为:1.8~5.8‰和3.8~11.1‰,与原始岩浆水最为接近;黑牛凹金矿床阶段Ⅱ与阶段Ⅲ方解石的δ13C:−13.4‰至−6.8‰,与岩浆的C同位素组成(−3‰至−30‰)相一致。获得黑牛凹金矿床成矿阶段I黄铁矿中Co/Ni比值为1.41~22.70,均值13.36,显示具典型岩岩浆热液成因特征,C-O-S稳定同位素指示成矿流体起源于岩浆热液 [23]。薛传东,等(2008)对核桃坪铅锌矿床硫、铅同位素研究显示成矿具深部岩浆或地幔来源的特点,但遭受后期壳源物质的混染 [24]。黄华,等(2014)研究获得金厂河铜锌铁多金属矿床热液矿物组合的(87Sr/86Sr)i平均值为0.713885,与保山地块内志本山岩体的(87Sr/86Sr)i值接近,指示其成矿物质主要来源于地壳,成矿作用与保山地块内燕山晚期花岗岩岩浆活动有密切的关系,结合矿区重力负异常特点,推测矿集区内存在隐伏的中–酸性体为矿床的形成提供矿质来源 [7]。陶琰,等(2010)利用闪锌矿Rb-Sr测年获得核桃坪铅锌矿床铅锌成矿年龄为(116.1 ± 3.9) Ma,黄华,等(2014)通过金厂河V3矿体主成矿阶段闪锌矿及共生矿物(方铅矿、黄铜矿、石英) Rb-Sr测年获得金厂河铜锌铁多金属矿床成矿年龄为(120~117 Ma),成矿时限与中特提斯洋闭合时间相契合 [6] [7]。核桃坪铅锌矿床Ⅵ号矿体闪锌矿、石英单矿物流体包裹体的Rb-Sr测年获得成矿年龄为(61 ± 10) Ma,利用Ⅵ号类夕卡岩型铅锌矿体中锆石进行SHRIMP U-Pb测年,获得成矿前矽卡岩化发生年龄为(63.4 ± 1.7) Ma,反映区内早白垩世燕山期主要成矿后又叠加有古新世喜马拉雅期中低温热液成矿作用 [10]。

据1:10万重力测量资料,茅竹棚重力低异常带总体走向为北东,形态上表现为北东膨大而南西变窄,从木瓜树以北一直延伸至核桃坪以南,其主要分布于核桃坪背斜的轴部和NNE倾没端,显示由隐伏酸性岩体引起。高星刚等(2018)对核桃坪铅锌矿床V1矿体的蚀变填图及蚀变矿物组合、分带特征进行系统的研究,显示矿床成矿热液叠加复合分带特征显著,矿液具有从北东向南西方向迁移的趋势 [13]。1:5万土壤地球化学测量显示,陡崖一带钨异常具有面积大,内、中、外分带明显,极值高92 × 10−6,陡崖铁多金属矿区坑、钻工程揭露到规模巨大的矽卡岩,矽卡岩具铜、铁、钨矿化,形成磁铁矿体 [25]。总体显示矿集区内近期揭露到的石英斑岩脉为中–酸性岩体的远程前锋脉体,向NNE倾伏的核桃坪背斜的轴部为主要通道,陡崖一带为近地表前缘区域。

5.2. 为成矿流体运移提供通道和容矿空间的断裂构造

保山地块内的铅锌矿床大致呈南北向带状分布,自北向南依次为核桃坪、西邑、东山、摆田、勐兴及芦子园铅锌矿床,构造为最主要的控矿因素,尤其以南北向、北东向展布的断裂和褶皱为主。以南部镇康复背斜和北部保山–施甸复背斜为代表,其中包含很多次级褶皱,与铅锌多金属矿成矿作用关系密切,矿体的产出均受与之相伴的断层控制 [26]。矿集区邻近澜沧江断裂带,为碰撞挤压作用强烈地区,随着古特提斯洋沿怒江–昌宁–孟连一线的关闭,在东西向挤压的背景下形成了近南北向茅竹棚一核桃坪复背斜与相伴发育的层间容矿断层系统,并沿缝合带继承改造形成沟通深部的向东陡倾的区域性导矿构造系统,以发育逆断层为主,为热液期成矿流体运移的主要通道,沿断层带可见较多印支–燕山期基性岩脉侵入。区内分布于核桃坪复背斜东西两翼矿床其控矿、容矿构造总体向东倾斜,呈近南北走向的断裂破碎带(图2)。如:打厂凹控矿断裂带倾向58˚~102˚,倾角68˚~86˚;黑岩凹控矿断裂破碎带倾向85˚,倾角45˚~65˚;黄家地金矿床控矿断裂破碎带倾向90˚,倾角50˚~86˚。新生代经印度–欧亚大陆碰撞造山运动的改造和破坏,进一步加剧了保山地块的构造变形,早期形成的近南北向含矿断裂构造带发生走滑剪切,派生北西向组、北东向组及东西向组断裂构造系统,致使核桃坪背斜破坏而不完整。

5.3. 赋矿建造

寒武系核桃坪组和沙河厂组地层Pb、Zn、Cu、Au等元素含量普遍高于其它地层,具初始矿源层特征 [15]。与区域深断裂沟通的次级断裂构造系统为主要容矿构造,层间断裂界面、硅钙岩性界面为有利成矿结构面。矿集区内以核桃坪铅锌矿床、打厂凹铅锌多金属矿床和黑牛凹金矿床为例,矿(化)带下盘多产出有基性岩脉,在空间上预示着基性岩体与(矿化)体之间存在联系,通过探槽和钻孔观察,发现多数基性岩脉通常被矿脉穿切,表明矿化晚于基性岩脉的侵入发生(图2)。王建荣等对核桃坪矿区内的辉绿玢岩系统的岩石学及岩相学特征进行了研究,认为矿区辉绿玢岩(基性侵入岩)作为成矿的物理化学障碍,导致流体运移受阻,可作为找矿标志之一,辉绿岩在上升侵位过程中,可能导致围岩破碎,在辉绿岩结晶冷却之后,其与围岩形成一个半封闭的空间 [27]。

5.4. 成矿机理

特提斯洋从萌生、扩展、萎缩、消亡到汇聚造山的整个演化过程,受控于全球洋陆时空结构转换。复合造山是多旋回超大陆演化产物及大洋闭合大陆拼贴过程的必然结果,也是地质演化中普遍存在的构造过程、壳幔物质交换的重要渠道和成矿重要驱动 [1] [28]。印支期一燕山期的古、中特提斯闭合作用下,随着板块碰撞,地壳加厚、重溶,保山地块作为两次板块拼合的中心地区花岗岩作用十分发育,除大面出露的临沧花岗岩带,在保山一镇康的构造有利地区隐伏分布,为岩浆热液型矿床提供了形成条件 [29]。矿集区北东缘泸水石缸河一云龙铁厂一带有早白垩世花岗岩浆的侵入活动,显示地壳重融型花岗岩特征,为地壳碰撞加厚、从而导致地壳重熔形成,中细粒二云母花岗岩K-Ar法年龄为136~112.9 Ma,浅色细粒白云母花岗岩K-Ar法年龄为81.45~63 Ma,属晚白垩世晚期后造山构造背景的岩石构造组合,与钨矿成矿作用关系密切 [30]。区域构造和流体系统内部应力变化始终对成矿流体形成演化起者重要的控制作用,深源流体沿断裂、裂隙交代围岩是主要的成矿机制 [10]。

矿集区矿床的形成受地层(岩性)、构造、岩浆岩等多重因素控制,在特定的条件下形成了Pb、Zn、Cu、Au、Ag等成矿元素和As、Sb、Bi等矿化剂元素的局部初始富集,再经后期岩浆热液作用叠加,并在有利的构造部位形成工业矿体,成矿作用具多期、多阶段,成矿物质具有多来源特点 [18]。总体可概括为断裂控制、深部作用、地层贡献、垂向输运–顺层就位 [23]。早白垩世中特提斯洋壳俯冲→板片断离(约130 Ma)叠加于保山被动陆缘沉积建造之上,即与岩浆热液有关的Pb-Zn矿床和脉型Sn-W矿床复合于加里东期沉积矿胚层之上,复合成矿作用形成保山–镇康与隐伏中酸性岩浆岩有关的远程矽卡岩–岩浆热液脉型Pb-Zn多金属矿床 [1] [7]。

6. 找矿方向启示

同一构造发生发展过程中,上下不同构造部位物理环境的差异性和流体自下而上运移时性质变化等因素引起脉型矿床的“多层楼”式垂直分带性构造控矿特征,即构造发育深度不同,上下层次可以赋存不同类型的矿床或矿体 [31]。矿集区首次发现岩浆热液脉钨矿(化)脉体,进一步推进地质认识,获得找矿方向启示如下:

1) 深部寻找岩浆热液型W-Sn多金属矿床

矿集区核桃坪铅锌矿区回子洞矿段以南至陡崖铁多金属矿区一带发现钨矿化信息,其中隐伏中酸性斑岩体是重要的找矿标志,新近勘查工作在核桃坪铅锌矿床南东部之核桃坪复背斜东翼铁矿化带之下揭露到石英脉型钨矿脉体,反映在矿集区存在寻找隐伏中酸性岩体的条件,具有寻找岩浆热液型W-Sn多金属矿床(体)潜力。

2) 寻找矽卡岩型铁矿床

核桃坪铅锌矿床、金厂河铜锌铁多金属矿床、打厂凹铅锌多金属矿床、黑岩凹铅锌矿床等均提露有磁铁矿体,矿集区内存在寻找矽卡岩型铁矿床的空间和远景。

3) 通过构建的矿集区矿化模式图,类比核桃坪铅锌矿床,在黑牛凹金矿床–大金岩金矿床以东至打厂凹铅锌多金属矿床一带,其沙河厂组与核桃坪组岩性界面间,存在寻找矽卡岩型铅锌矿化体的潜力。

4) 研究区内矿体受近南北向断裂控制明显,区域南北向和近南北向断裂及其附属的次级断裂是找矿勘探的解剖对象。矿集区外带(Au矿化带)勘探程度总体较低,存在寻找岩浆热液型Au矿床的远景。

7. 结论

1) 洋–陆构造体制转换大洋俯冲消减为西南特提斯微地块漂移运动的驱动机制,复合造山是多旋回超大陆演化产物及大洋闭合大陆拼贴过程的必然结果。中三叠世随着古特提斯洋关闭,保山地块与昌都一思茅地块沿澜沧江断裂带拼合挤压造山,在东西向挤压的背景下形成了近南北向的构造变形,形成了茅竹棚一核桃坪复背斜,并相伴发育的层间容矿断层系统,同时沿缝合带继承改造形成沟通深部的向东陡倾的区域性导矿构造系统。

2) 成矿时限与中特提斯洋闭合时间相契合,矿床成因上与燕山期构造–岩浆活动关系密切。矿集区内稳定同位素指示矿集区内成矿流体起源于岩浆热液,近期揭露到的石英斑岩脉为中–酸性岩体的远程前锋脉体。近南北向的构造为为最主要的控矿因素,总体为断裂控制、深部作用、地层贡献、垂向输运–顺层就位。早白垩世中特提斯洋壳俯冲→板片断离(约130 Ma)叠加于保山被动陆缘沉积建造之上,复合成矿作用形成保山–镇康与隐伏中酸性岩浆岩有关的远程矽卡岩–岩浆热液脉型Pb-Zn多金属矿床。新生代经受喜马拉雅期印度–欧亚大陆碰撞造山运动的改造和破坏。

3) 在核桃坪复背斜东翼铁矿化带新发现石英脉型钨矿(化)脉体,显示矿集区具有“多层楼”式垂直分带性构造控矿特征,佐证在矿集区存在寻找与隐伏中酸性岩体相关的岩浆热液型W-Sn多金属矿床(体)潜力,对矿集区找矿工作具有新的启示意义。文章提出黑牛凹金矿床–大金岩金矿床以东至打厂凹铅锌多金属矿床一带沙河厂组与核桃坪组岩性界面间,还存有寻找矽卡岩型Pb-Zn矿体的找矿空间。

致 谢

在野外工作中得益于与项目组同志的交流,得益于云南大学周家喜教授的指导意见,谨表谢忱!并对给予转载和引用权的文献资料的所有者表示感谢!