1. 引言

包裹体指矿物中由一相或多相物质组成的并与宿主矿物具有相的界限的封闭系统。包裹体的物质来源可以是与宿主矿物无关的外来物质或是相同于宿主矿物的成岩、成矿介质。包裹体的成分多样,形状和大小各异,既有固相,也有液相和气相的,还有这三种相态的不同组合。包裹体含有成岩成矿的“母液”,因此它是研究地质作用的珍贵样品,能较客观地反映地质历史的原貌。正因为流体包裹体是原始成矿、成岩溶液或岩浆熔融体的代表,所以流体包裹体可以作为成矿流体样品矿物最重要的标型特征之一 [1]。

流体包裹体在矿床学、构造地质学、石油地质和岩石学等研究中均得到广泛的应用,其不仅提供了可靠的实验数据并帮助解决了这些领域中遇到的一些问题。王超等 [2] 通过把流体包裹体与同位素地球化学结合起来,得到了西藏达若洛陇矿床金属矿物的沉淀是温度的降低、流体的沸腾作用和大气降水的混入三者共同作用结果的结论。陈晓峰等 [3] 对老挝巴莱县班康姆铜金矿床流体包裹体特征研究得到:流体沸腾、流体混合及水岩反应是导致班康姆矿床铜金矿石沉淀的重要机制,这些机制在成矿过程中单独或一起作用于成矿流体,形成了班康姆矿床总体“上Au下Cu”的矿化分带。韦腾强等 [4] 以四川盆地中部秋林、金华气田侏罗系沙溪庙组储层砂岩岩心为研究对象,流体包裹体古压力恢复表明储层是从弱超压到常压状态的演化过程,抬升早期弱超压指示气藏具有较好的保存条件。郭利 [5] 通过对平水火山成因块状硫化物矿床流体包裹体岩相学的内容和S-Pb同位素研究,阐述了流体包裹体与主矿物之关系,和平水火山成因块状硫化物矿床S-Pb同位素的成矿流体来源和成矿物质来源。

因此,认识了解流体包裹体在地学中的发展现状和应用前景是至关重要的。

2. 流体包裹体的基本原理及意义

流体包裹体地质学是建立在流体物理化学、流体热动力学、结晶学、矿物学等基础理论之上的一门学科。流体包裹体研究建立在以下三个基本理论假设基础之上:1) 包裹体形成时,被捕获的流体是均匀体系,也就是说,主矿物是在均匀体系中生长的;2) 充填在晶体缺陷中的流体为主矿物封闭,形成独立的封闭体系,没有外来物质的加入和内部物质的漏出;3) 包裹体形成后,体积基本上恒定不变,保持等容体系的特点,因而可以利用各种与之有关的物理化学相图;一般认为,只有符合上述基本假设,包裹体研究和测试结果才是有效和可靠的。流体包裹体是地质历史上形成矿物或穿过岩石的流体保留到现在的唯一的样品,直接反映了当时的环境,包含有十分丰富的信息,如流体的成分、PH、Eh、密度、矿物形成时的压力、温度、氧逸度、硫逸度、二氧化碳逸度等(图1)。流体包裹体的研究,对于解决矿床成因、探索成矿理论及指导普查勘探等都有重要意义。

3. 国内外的研究现状

近年来,除在矿床学方面的传统应用外,流体包裹体研究在沉积岩研究、油气勘探、结晶岩石学研究及古气候研究等方面的应用越来越受到重视,特别是在油气勘探及古气候研究上取得了较大突破。

3.1. 油气勘探

杨治锋等 [6] 在总结现代海底热液沉积矿物流体包裹体研究新进展的基础上,分析了当前利用流体包裹体所研究的主要科学问题,包括证实岩浆流体对热液系统的贡献,海底热液系统存在多元循环和多个端元流体混合,流体的混合和不混溶(或相分离)作用是矿质沉淀的两个重要机制;总结了当前流体包裹体实验方法的发展现状,指出存在的主要问题是受制于当前测试分析技术和海底采样能力,并由此提出流体包裹体在现代海底热液研究中应用的发展方向为:开拓流体包裹体的测试手段和开发热液区深海下潜和钻探装备能力等。

尤兵等 [7] 以东营凹陷沙河街组三段储层为主要研究对象,在成岩序列、流体包裹体产状及烃类流体包裹体荧光颜色研究的基础上,对共生的烃类包裹体和盐水包裹体分别进行显微测温。并应用激光共聚焦扫描显微镜获得烃类包裹体的气液比,结合等容线相交法厘定烃类包裹体的形成条件。研究结果表明,烃类包裹体主要赋存于石英颗粒内愈合裂隙和穿石英颗粒裂隙中,沙三段储层烃类流体充注条件为:118℃~143℃、18.3~25.9 MPa。结合区域埋藏史研究,东营凹陷沙三段储层在其成岩晚期阶段经历油气充注,充注时间为新近纪晚期到第四纪。

王少飞等 [8] 以鄂尔多斯盆地苏里格气八段为研究对象,通过对流体包裹体的观察、测温、测盐及组分分析等方法,厘定了流体包裹体的产状及气液比,结合埋藏史恢复了流体包裹体均一温度,并通过状态方程恢复储层古压力。其研究表明,甲烷、饱和烃、CO2包裹体在愈合裂隙与石英加大边中均有发育,气液比随着油气运移距离的增大逐渐降低。石英加大边中油气的捕获时间早于愈合裂隙,两者时间存在重合,为漫长的早白垩世成藏期。天然气在源–储压差驱动下向储集层运移过程中进行压力传递,普遍发育弱超压。

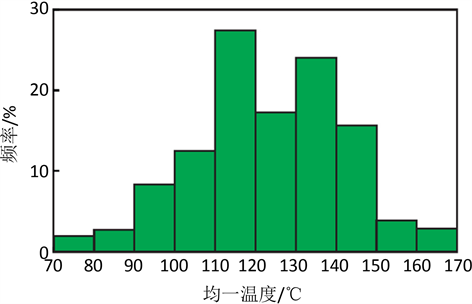

刘成川等 [9] 为了厘清彭州气田油气藏形成和分布的规律,分析流体包裹体特征,并结合埋藏史模拟对彭州气田雷口坡组雷四上亚段储层油气成藏期次及充注时间进行研究。结果表明:研究区经历2期成藏,第一期盐水包裹体的均一温度峰值为110℃~130℃ (图2),主要为液烃包裹体,烃类注入时期为晚三叠世,对应的地质时间215 Ma;第二期盐水包裹体的均一温度峰值为130℃~150℃,主要是气液烃包裹体,烃类注入时期为中晚侏罗世,对应的地质时间170 Ma。彭州气田雷四段在晚三叠世中期达到生烃高峰,晚三叠世末期-晚侏罗世中期为高成熟演化阶段,即生气阶段,在晚侏罗世中后期进入过成熟演化阶段。

Figure 1. Fluid evolution model [20]

图1. 流体演化模式图 [20]

徐佑德等 [10] 为了深入认识车排子地区石炭系火山岩油藏的形成过程,该区对8口探井28块样品进行了流体包裹体与盆地模拟分析。流体包裹体岩相学、热力学分析表明:该区石炭系火山岩储层发育2类烃类包裹体,第1类充填于方解石、方沸石脉中成群分布,伴生盐水包裹体均一温度主峰值为80℃~90℃,具有高盐度、低主频均一温度特征;第2类充填于石英颗粒斑晶和切穿石英颗粒的微裂隙中成带分布,伴生盐水包裹体均一温度主峰值为120℃~130℃,具有低盐度、高主频均一温度特征。结合红车断裂带启闭性演化及烃源岩热演化史,明确了石炭系具有2期成藏过程,成藏时间分别为古近纪末和新近纪末,均为早期形成的油藏调整改造与再次运移聚集而形成。

3.2. 古气候研究

樊馥等 [11] 通过石盐中流体包裹体的冷冻测温法测定包裹体均一温度。该方法目前已经初步建立了包裹体记录的均一温度与古气温的关系,即石盐中纯液相原生流体包裹体均一温度最大值与卤水结晶温度符合,与最大平均气温关系密切,且形成于卤水底层“人”字型晶石盐中的流体包裹体记录的温度信息更能代表较长时间尺度的古气温变化等。除此以外,成岩作用对于石盐中流体包裹体的温度记录的影响也被广泛讨论,尽管石盐矿物中流体包裹体可能发生变形以及热再平衡等一系列的变化,但“人”字型结构的原生石盐晶体特征以及石盐颗粒云雾状环带中呈负立方体形状的流体包裹体为原生包裹体等一系列识别标志的建立,为我们利用石盐中流体包裹体进行古温度的研究提供了很好的样品基础。通过对石盐中原生流体包裹体最大均一温度测试,已经得到了一些现代盐湖以及古代盐类沉积时的环境温度信息,并在古气温波动方面也展示了一定前景。我国盐类资源分布广泛,石盐包裹体测温技术的应用,对于盐类发育地区古气候环境定量化信息提取具有十分重要的意义。

Figure 2. Homogenization temperature profile of fluid inclusions [9]

图2. 流体包裹体均一温度分布 [9]

4. 研究方法及运用的技术手段

4.1. 研究方法

流体包裹体研究是地质流体研究的一个重要组成部分。自20世纪70年代以来,流体包裹体研究有重大进展,尤其在单个流体包裹体成分分析方面。随着激光拉曼显微探针(LRM)、扫描质子微探针(PIXE)、同步加速X射线荧光分析(SXRF)及一些质谱测定法的应用与发展,我们已经能够较精确的测定单个流体包裹体成分,并且已有可能对流体包裹体中最重要的参数一重金属元素进行较精确的测定。

相对而言,流体包裹体镜下观察和均一温度的研究手段较为单一,主要为测温分析与扫描电子显微镜等方法,而成分分析研究方法则多样化。成分测试主要向微区方向发展,可分为显微测温(对包裹体盐度的测试)及包裹体成分的仪器分析,仪器分析又可分为三类,即非破坏性单个包裹体的成分分析(如红外光谱法),破坏性单个包裹体成分分析(如激光等离子光谱质谱法)和破坏性群体包裹体的成分分析(如色谱—质谱法)。20世纪70年代以来,群体包裹体的成分分析逐渐被淘汰,一般采用单个包裹体进行测试,分析手段包括电子探针显微分析(EPMA)、中子诱导X射线发射分析(PIXE)、同步加速X射线荧光分析(SXRF)等和气体成分的四极质谱分析(QMS);包裹体有机成分分析包括显微红外光谱(FT-IR)、紫外荧光显微分析和群体包裹体破坏性的色谱分析(GC)和色谱–质谱分析。另外,还可以通过拉曼光谱对单个包裹体进行挥发组分和固体组分的分析。总而言之,因群体流体包裹体分析需用样品较多,难于分离提纯,并很难排除次生流体包裹体或异常流体包裹体的影响,所以对单个流体包裹体进行精确的成分测定是当代成分分析的主要发展方向。

4.2. 原位低温拉曼测定技术

国外学者自80年代起利用原位低温拉曼测定技术在国际上首先开展地质领域感兴趣的几种盐水化合物研究以来,原位低温拉曼测定技术已经成功地用于对人工合成和自然界盐水体系流体包裹体的研究,在流体相中盐类的鉴定、低温相平衡及盐度研究等方面取得了显著成果。该方法是对传统的流体包裹体显微测温方法的重要补充,正在成为国际上流体包裹体研究的一个新的热点,在地质流体研究方面具有非常广阔的应用前景 [12]。

4.2.1. 实验条件及步骤

选取部分样品磨制成约1 mm厚的薄片,双面抛光。测试之前对薄片进行预处理:首先用脱脂棉蘸少量丙酮溶液清洗表面,来回擦拭去掉表面的有机物质,然后用酒精擦拭若干遍,最后用去离子水擦洗。

准备好后,首先在配有Linkam THMS600型冷热台的LEICA岩相显微镜下进行包裹体观察,选择有代表性的包裹体进行测试。实验仪器为法国生产的LabRam-010激光拉曼光谱仪,该仪器采用显微共焦系统,CCD信号检测系统,仪器光学分辨率约1.5 cm,实验前用单晶硅标准样对拉曼光谱仪进行校正。实验条件为:激光光源波长514.5 nm,共焦孔1000 um,狭缝400 um,积分时间为60 S,积分次数为3次,环境温度为19℃。温度控制采用英国Linkam公司生产的THMS600冷热台,经过标准物质校正,−196℃~100℃的误差为0.1℃,液氮作为制冷剂。

本次采用二次冷冻法,即将选样包裹体初次冷冻至−180℃,然后升温至−40℃~22℃左右,再次快速冷却至−180℃,原位采集拉曼光谱。实验步骤:1. 恒温22℃下冷却至−180℃,不设定降温速率。2. 停留1分钟,升温至−40℃,恒温5~10分钟,升温速率20℃/min加热初次冷冻的包裹体时,通常在−40℃~22℃时看到相变。表现为作为明显的固体集合体的暗化现象。在观察到包裹体的相变现象之后,停止进一步加热,并将包裹体快速冷却至−180℃,原位采集拉曼光谱 [13] (图3)。

4.2.2. 研究成果

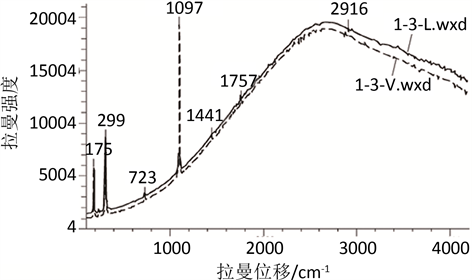

郑洁等 [13] 通过激光拉曼光谱技术和低温原位拉曼光谱技术的测定,对东营凹陷中深层天然气储层的11个样品进行了分析,测试出样品中含有CO2和CH4气体,这为研究成岩作用经过了酸性和烃类的流体寻找了直接的证据,对成岩作用的定性、定量化研究有着重要的指导意义;也证实了该方法在研究储层成岩作用中是可行的。陈勇等 [14] 采用原位低温拉曼光谱技术对民丰洼陷深部天然气储层流体包裹体进行了分析。常温拉曼光谱综合分析表明,包裹体中流体为含甲烷的盐水溶液。在−180℃下对包裹体进行了原位低温拉曼光谱分析,结果显示包裹体中含有NaCl,CaCl2,MgCl2等盐类,其中以NaCl为主,CaCl2

Figure 3. Laser raman spectrogram of inclusion [21]

图3. 包裹体激光拉曼光谱图 [21]

含量很少,MgCl2含量极少。根据沉积成岩过程分析了包裹体中流体的成因,解释了储层成岩作用的机理。研究结果表明,原位低温拉曼光谱是获取储层包裹体中流体性质的一种有效方法。在包裹体原位低温拉曼光谱分析技术基础上,结合沉积成岩过程,可以给储层的成岩作用类型和成岩反应机理给出重要证据。

丁俊英等 [15] 利用原位低温拉曼光谱分析技术,对在设定的实验条件下合成的CaCl2-H2O体系和MgCl2-H2O体系的流体包裹体进行分析研究,结果表明低温下CaCl2水溶液和MgCl2水溶液形成的盐水合物具有各自不同的特征拉曼光谱,通过测定特征光谱,能够简易直接的鉴定这些物质,进而确定盐水体系包裹体的成分。原位低温拉曼光谱技术,能够有效地测定Ca2+和Mg2+这两种盐水体系包裹体流体中常见,但显微测温过程难以观察和判别的二价阳离子。实践表明,原位低温拉曼光谱分析技术是对传统的流体包裹体显微测温技术的一个十分有效的补充,在包裹体研究领域会得到越来越广泛的应用。

倪培等 [16] 利用低温原位拉曼技术,对CaCl2-H2O体系和MgCl2-H2O体系人工合成流体包裹体进行了研究。结果表明:对于盐浓度不同的溶液而言,可采用不同的冷冻方式有效采集低温拉曼光谱;通过系统采集不同温度下的拉曼光谱,可以直接准确地测定包裹体中流体的成分和低温相变过程。人工合成包裹体原位低温拉曼光谱的研究,为将该技术应用于天然包裹体分研究奠定了理论基础。可以预见,该技术必将在流体包裹体研究领域发挥其它方法不可替代的重要作用。

5. 展望

5.1. 研究手段

目前对流体包裹体成分研究的方法较多,但是都有其自身的局限性,在成分研究过程中必须尽可能结合其它资料,并应对这些局限性所引起的误差进行讨论。总体来说,包裹体成分研究中存在的主要问题有:① 样品制备过程中造成的误差;② 仪器本身的精度和测试准确度的影响;③ 测试过程中可能引起包裹体中成分通过化学反应而发生的变化。包裹体分析的最终目的在于从单个包裹体获得高精度的各种数据,以此来建立各种地质模型,进而推断和恢复古成岩成矿环境。

在目前众多的研究方法中,激光拉曼光谱被认为是当代流体包裹体研究中最重要的进展,其拉曼分子微探针法——LRM它能对岩层中含烃有机包裹成分、气泡成分和密度进行测定,同时借助相图资料能摸拟和推断油气生成和迁移的物理化学条件及其热力学历史,对油气的勘探和研究提供了难得的重要信息,也可以确定流体系统对矿床和油气藏形成的控制作用。目前已成为常规测试工具,能研究不小于1 μm的小包裹体,可提供大量定性——半定量资料。对H2、CO2、CH4、N2等多原子气体及

等可提供定量数据,且为无损伤分析。

5.2. 研究方向

在石盐流体包裹体均一温度研究古气候的问题上,虽然纯液相包裹体以及固液两相包裹体的均一温度测量对于古气候中古温度的研究均已经取得了初步成果如樊馥等 [11],李浩楠等 [17],但仍存在一些亟待解决的问题:

1) 对于包裹体冷冻成核测温方法,除最大均一温度代表卤水结晶温度及一个地区长时间尺度的最大平均气温外,其它的温度数据代表的具体环境温度意义尚需进一步探讨,这需要我们在进行包裹体研究时对盐类矿物学特征及生长结晶过程与环境的关系有更为细致的认识。

2) 目前对于运用石盐中包裹体方法获得连续的古温度波动记录方面,尚未有大量文章报道,对于具有连续沉积记录的盐类地质剖面,连续的石盐中包裹体温度数据的取得,有利于建立高分辨率定量温度记录。

3) 当前对于盐类矿物中包裹体研究,我们仅仅局限于石盐这种包裹体较大且在盐系地层中最为常见的矿物作为研究对象,对于与石盐常紧密伴生的其它矿物,如石膏、碳酸盐岩、以及在中国内陆盐湖较为常见的芒硝、白钠镁矾、天然碱等伴生矿物尚缺少包裹体的探索性研究 [18] [19]。因此,加强对于这些与石盐伴生盐类矿物包裹体均一温度的研究,将有利于提供对研究地区古气温更为充分的证据。

6. 结论

我国盐类资源分布广泛。现有资料表明,自震旦纪迄今,大多数地质时代在我国都有盐类矿物聚集,这为我们利用石盐中流体包裹体进行古气候中古温度的研究提供了良好的地质载体。石盐中包裹体研究,是盐类沉积区古生物学和地球化学等间接方法的重要补充,可以为古气候研究提供更为精确、定量的温度记录,对于古气候研究具有十分重要的意义。而利用低温原位拉曼光谱技术研究流体包裹体则是对传统的流体包裹体显微测温方法的重要补充,通过系统、深入的低温原位拉曼光谱研究,可以解决通常显微测温法无法解决的问题,它在对深入了解地质流体体系的性质和更好地解释测温数椐方面具有其他方法无法替代的作用。