1. 引言

随着我国建设海洋强国战略的全面铺开及海上丝绸之路的日益兴起,我国军地海洋建设日益成为全社会乃至全世界广泛关注的焦点。习近平总书记强调:“海洋在国家经济发展格局和对外开放中的作用更加重要,在维护国家主权、安全、发展利益中的地位更加突出,在国家生态文明建设中的角色更加显著,在国际政治、经济、军事、科技竞争中的战略地位也明显上升。”而南海,在近些年来始终是我国海上资源开发与军事斗争的焦点和热点地区。近年来,我国在南海地区开展渔业活动、资源勘探、油气开采、岛礁建设以及各类军事行动,都离不开对海洋环境的研究。

自上世纪70年代,美国“天空实验室”在大西洋西部热带海域水流中发现纵横60~80千米的中尺度涡流后,各国学者便开始对海洋中尺度现象,尤其是中尺度涡旋展开了广泛的研究。大洋中尺度涡旋的发现,无疑是近几十年来人类对大洋环流认识的一个突破性进展,使传统的大洋环流理论受到挑战。几十年来,各国科学家普遍关注中尺度涡旋这种海洋自然现象的生成、发展及耗散机制,试图寻找恰当的理论与模型解释中尺度涡旋的发生原因。同时也有部分学者针对中尺度涡旋对海洋物质、能量交换机制及海洋声速场的影响开展研究,对海洋资源开发及水下作战有相当重要的指导意义。本文以前人对于海洋中尺度涡旋形成及耗散机制的模型为基础,聚焦其对海洋渔业资源开发及水下作战的影响展开讨论,并针对南海地区中尺度涡的分布特征展开分析。

2. 中尺度涡的成因及类别

海洋环境在军地海洋建设中的重要性愈发凸显 [1] [2] [3] [4],特别是中尺度涡成为新焦点。中尺度涡是指海洋中半径20~100 km、寿命为几天到几百天的涡旋活动,又称天气式海洋涡旋。相比于常见的涡旋,中尺度涡旋直径更大、寿命更长;但相比长期稳定存在的大洋环流又小很多,故称其为中尺度涡旋。中尺度涡旋在世界各大洋中都存在,大部分集中在北大西洋,尤以百慕大三角区为多。从1957年至今,在太平洋的西北部已经发现了近200个反气旋式涡旋。由于中尺度涡旋具有与气旋(反气旋)相似的热力环流结构,因而其能在较大范围内影响海洋垂直方向上水体的温度、盐度、密度以及矿物质和微生物的含量。同时,不同极性的涡流也能对中尺度上的水下声道产生巨大的影响。自20世纪70年代发现海洋中尺度现象之后,各国学者便开始对中尺度涡旋引起的海洋水体、海洋气象以及中尺度涡旋中声速场的变化展开了广泛的研究。

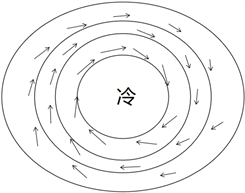

局部海域中,水体会因为洋流、气候、海底火山等众多因素的影响而产生在同一深度上冷热不均的现象,从而造成斜压不稳定。较冷水团会由于密度相较周围水体较大而下沉,并引起其上方海平面下降。相反,较暖水团会不断抬升并使其上方海平面上升,于是在一定范围内造成海平面的倾斜,进而导致该海域中同一等势面冷水团与暖水团处等压面的倾斜。由于斜压不稳定,中尺度涡从背景流中产生,并从背景场中摄取能量不断成长,从而将能量从大尺度向中尺度传递。例如,每年经巴士海峡产生的黑潮延伸体海域便会由于黑潮洋流水体与南海海域海洋水体性质的差异而产生大量的中尺度涡旋 [5]。同时,由于海水密度水平分布不均匀而引起等压面的倾斜,产生水平压强梯度力。在水平压强梯度力和科氏力的共同作用下,形成冷海水中心海流旋转辐散,暖海水中心海流旋转辐合的涡旋系统,见图1。中尺度涡旋会改变流经海区原有的海水运动,使得海流的方向变化多端,流速增大数倍至数十倍,并伴随有强烈的水体垂直运动。旋涡中心势能最大,越远离中心,势能越小。

Figure 1. Schematic diagram of cold and warm water vortex

图1. 冷暖水涡示意图

Figure 2. Longitudinal profile of cold and warm water vortex [5]

图2. 冷水涡与暖水涡纵剖面图 [5]

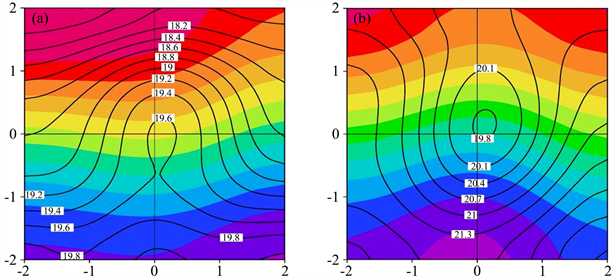

以冷海水为中心的涡旋称为冷水涡,以暖海水为中心的称为暖水涡。冷水涡中心冷海水密度较大,在竖直方向上做向下的运动,周边海水做向上的运动,同时,在水平压强梯度力和科氏力的共同作用下,上层水团旋转辐合,下层海水旋转辐散。暖水涡与冷水涡运动性质相反。由于中尺度涡的水体运动特性与气象学中的气旋与反气旋现象气团的运动特征较为相似,因此中尺度涡又被称为天气式海洋涡旋,冷水涡被称为气旋涡,暖水涡被称为反气旋涡。马静等 [5] 非常形象地给出了冷水涡与暖水涡纵剖面图,见图2。

3. 中尺度涡对海洋声速环境及潜艇作战的影响

自上世纪70年代人们开始研究中尺度涡,针对其对声传播的影响便几乎在同一时期开展起来。中尺度涡由海洋温压场的不平衡而产生,同时又反作用于海洋温压场的变化,进而影响海水水体物理性质的变化,从而对海水中声速的传播路径、声能耗散等产生巨大的影响。经长期研究得出的基本结论,中尺度涡旋对于海洋中声波的收发装置而言,暖水涡不利于声信号的传播,冷水涡利于声信号传播 [6]。

涡旋是独立的水团机构,四周被性质不同的水体所封闭。涡旋的直径可达上百公里,声学探测设备关心的是直径小于100 km的中尺度涡。对于海洋中的声学探测设备,在冷水涡海域执行探测与测绘任务,其探测精度与探测效率将远高于暖水涡海域。在海洋声速场中,声线在海水中会向声速小的一侧弯曲。冷涡是某一范围内海洋水体中温度低的水团,声速较小,因此声线会向冷涡对应的水团一侧弯曲,因而冷涡对声波具有聚焦作用,从而在中尺度某一深度水层中形成水下声道或声纳汇聚曲。而暖涡则会使声线的发散,从而导致声波在传播过程中出现较大的损失,见图3 [2]。其次,声波在传播过程中若遇到中尺度涡,会造成声线水平方向的弯曲,进而影响声波探测设备的探测精度。大洋中中尺度涡对声线传播产生的汇聚或发散效应一方面是能够提高声纳的作用距离,另一方面可能会使一台现代声纳完全失去作用。

Figure 3. Effects of cold water vortex and warm water vortex on ocean sound velocity field

图3. 冷水涡与暖水涡对海洋声速场的影响

4. 中尺度涡对潜艇作战的影响

近年来许多专家学者开始研究中尺度涡旋在军事行动中对于水声探测与通信设备影响的研究。其研究聚焦于水面舰艇与潜艇、潜艇与潜艇之间的声呐对抗与潜艇的水下长波通信,并取得了许多具有针对性和实际应用价值的研究成果。对于潜艇的隐蔽来说,改变声波传播路径可造成声呐探测的极大误差。同时,也可利用声波在中尺度涡旋中的复杂反射与折射使得主被动声呐无法接收回波信号,利于潜艇的隐蔽突袭。例如,潜艇可隐藏于冷涡之中,利用冷涡形成的水下声道或声纳汇聚区,更有利于提高潜艇发现敌方舰艇的概率,并实现先敌发现先敌打击。同样,潜艇也可利用中尺度涡对声线的扭曲效应,躲避敌方被动声纳的监听,在实际作战中以达到隐蔽的效果。因此,分析涡旋场景下的水声传播规律,对提高声呐的探测性能、规划潜艇的战术机动等具有重要意义。

5. 中尺度涡对海洋生物群落的影响

中尺度涡中包含着水平与垂直两个方向的水团运动,冷水涡中心水团上升,暖水涡中心水团下沉,形成类似与气旋(反气旋)系统的水团运动形式。营养盐类、浮游生物等都会通过中尺度涡的运输作用而对某一海域的海洋初级生产力及海洋生物群落产生影响。

5.1. 中尺度涡对海洋初级生产力的影响

中尺度涡可在海水锋面处产生搅拌作用,对海底底质或深层海水产生扰动,激起其中营养盐类的运动。随后,中尺度涡在某一海域形成的上升流,将海洋下层的营养盐类裹挟运输至海洋真光层,利于真光层中的海洋藻类获取养分,从而促进了海洋表层海水初级生产力的提高。

5.2. 中尺度涡对海洋生物群落的影响

中尺度涡通过影响海洋初级生产力,会进一步影响某一海域的海洋生物群落。例如,北海道岛东侧海域为黑潮与千岛寒流的交汇处,两股能量巨大的性质不同的洋流交汇,在大洋中形成巨大的锋面,同时形成中尺度涡。中尺度涡在水平和垂直方向上的水体运动,对海底营养盐类进行充分的扰动和垂直方向的运输,大大提高了海洋表层的初级生产力,进而促进了浮游生物的繁衍。鱼类因此而获得充分的饵料促使北海道渔场成为闻名世界的四大渔场之一。

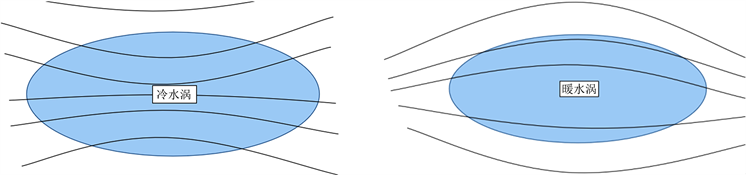

Figure 4. Offshore mesoscale eddies in the South China Sea [7]

图4. 南海地区近海中尺度涡 [7]

同样,近海的中尺度涡能够在水平方向上将近岸海水中河流输入的养分向更大范围扩散,促使近海地区海洋生物群落的形成和发育。如图4中,在南海近海形成的中尺度涡,可以将珠江等陆地径流输送至海洋中的大量营养以类似于搅拌的方式向南海深处输送,并使其在广阔的海域内充分扩散,进而提升整个海域的海洋初级生产力。通过对于海洋初级生产力的分析研判,有助于在宏观上推断海洋鱼群的迁徙,研判海水养殖业的发展规模。因而,对近海和大洋中中尺度涡的观测和研究,将更有利于我们深入了解海洋渔业资源的分布和迁移,帮助我们充分合理得开发海洋渔业资源。

6. 南海的中尺度涡特征

南海是我国面积最大深度最深的边缘海,位于南海东北部的“三巴”海峡,是南海地区唯一的与太平洋连接的深水通道。近年来,随着海上丝绸之路的蓬勃发展以及南海大量油气资源的探明,南海地区的对于我国的战略意义变得更为重要。

根据前文对于中尺度涡成因的分析,其冷暖性质受大气及海洋温度场环境影响巨大。夏季南海受夏季风、太阳辐射及黑潮影响,整体温度较高,因而夏季南海地区暖涡远多于冷涡,且暖涡强度更大。冬季受冬季风及沿海岸线南下的冷海水影响,南海水体整体温度较低,因而冬季南海地区冷涡数量远多于冷涡,且冷涡强度更大。

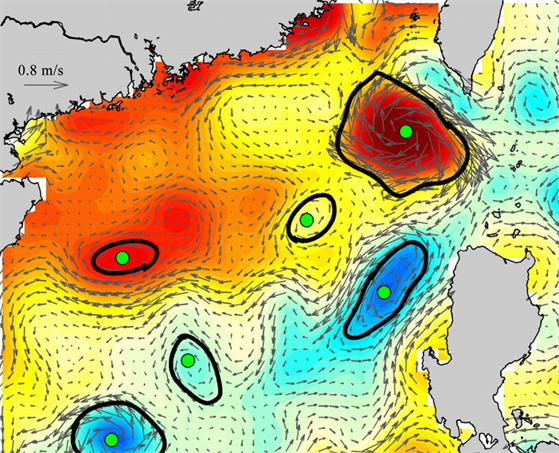

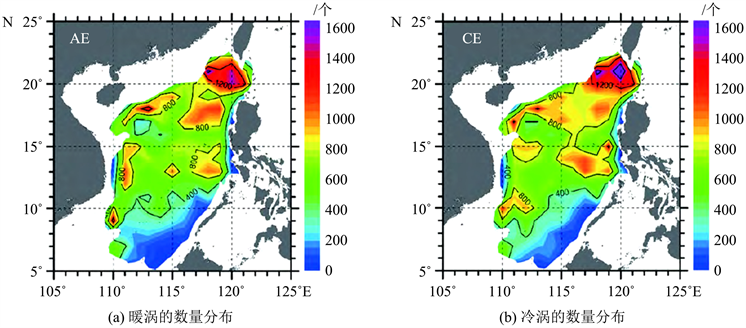

南海周边群岛环绕,整体环境较为闭塞,而南海边缘整体轮廓呈东北–西南走向,因而在南海中出现的中尺度涡旋同样遵循东北–西南的分布态势,受其他海域影响较小如图5。黑潮作为大洋中最强大的暖流之一,可通过巴士海峡等深海通道输送大量物质及能量,深刻影响南海的海洋环境。南海地区,冷涡与暖涡的数量分布总体呈现“东多西少,北多南少”的态势。尤其是东北部吕宋海峡附近,受黑潮背景流影响,冷涡暖涡数量都远大于其它海域。这也印证了中尺度涡从背景流中产生,并不断从背景流中摄取能量这一结论。

Figure 5. Spatial distribution of mesoscale eddies in the South China Sea [8]

图5. 南海地区中尺度涡旋空间分布 [8]

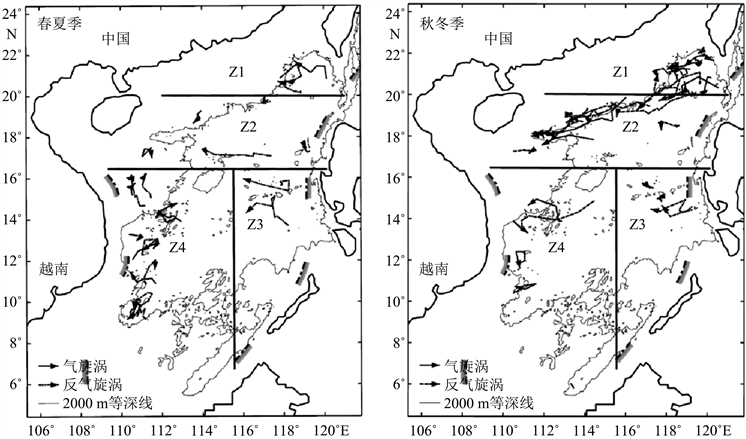

南海地区中尺度涡旋,整体呈现纬向移动的趋势,同时伴有较不明显的经向移动。如图6,春夏季气旋与反气旋涡受夏季风影响,主要向西北方向移动,秋冬季节气旋与反气旋涡主要向西南方向移动。世界大洋范围内,除南极绕流附近,其余海域中尺度涡都呈现向西移动的趋势,南海地区也不例外。同时,受黑潮影响,吕宋海峡附近的中尺度涡在秋冬季的移动趋势更为明显,且伴有更为明显的经向移动。

Figure 6. Schematic map of cyclone and anticyclone movement process path in spring and summer and autumn and winter in the South China Sea [9]

图6. 南海地区春夏及秋冬季气旋与反气旋移动过程路径示意图 [9]

7. 结论与展望

本文对南海中尺度涡的时空分布特征展开了分析,结果表明:南海地区中尺度涡存在明显的季节变化特征,冬季冷涡多于暖涡且冷涡强度更大,夏季相反。在空间分布上,南海中尺度涡整体上呈东北–西南分布,且东北部数量远大于西南部。大部分涡旋向西移动,春夏涡旋主要向西北方向移动,秋冬涡旋主要向西南方向移动 [7]。

关于中尺度涡的生成、耗散机制与过程,特别是其耗散的机制与过程,各类文献资料能提供的关于中尺度涡成因的论述仍然较为匮乏,其中许多疑问也尚未完全解开,存在众多争议。但近些年来,世界各国对于海洋资源开发以及海洋战略要道的关切持续加强,中尺度涡多形成于近海及海峡等处,对水下要道夺控和海洋资源开发影响巨大,因而学者们对于中尺度涡的研究热情有增无减。

伴随着天基卫星和水下机器人等海洋观测设备的不断进步和发展,未来我们对于中尺度涡的成因及耗散机制一定会有更为深入的了解。随着我国建设海洋强国战略的不断推进和落实,我国在中尺度涡现象对海上探测装备、海洋渔业以及军事装备应用等方面影响的研究,将会有更强的现实意义,也定会得到更为长足的发展。

致谢

本文在构思、撰写过程中得到“海上丝路”资源与环境团队负责人郑崇伟老师的指导帮助,特此感谢!

NOTES

*通讯作者。