1. 引言

暴力电子游戏是指包含某一个体试图故意伤害另一个体的情节(或内容)的电子游戏(Anderson & Bushman, 2001)。已有研究表明,青少年最喜欢的视频游戏中50%含有暴力(Funk, Buchman, Jenks, & Bechtoldt, 2003)。之所以暴力电子游戏在儿童青少年中流行,从发展的角度看,是因为暴力电子游戏可以通过聚焦动作(伤害行为)来满足玩家的心理需求,并提供了一个安全的环境使得伤害只发生在虚拟现实而不是真实物质上(Möller & Krahé, 2009)。

攻击性是指个体表现出对人或事物有意侵犯和破坏等行为的内在心理特征,当个体的这种心理无法通过合理渠道宣泄时,就会转化为外在的攻击行为(刘晓秋,陈亚萍,2014)。攻击可分为内部攻击和外部攻击。内部攻击是指人际关系方面的攻击,如拒绝他人进入自己的朋友圈,而外部攻击指的是在身体、语言上的面对面的攻击,是更直接的攻击形式,比如打架斗殴、辱骂。攻击性高的个体更容易与他人发生斗殴、辱骂或者与他人绝交等行为,这些行为往往会导致负面的后果,例如受到身体上的损伤或情绪上的伤害(Crick & Grotpeter, 1995)。有研究者表明,即使知道会产生这样的负性后果,攻击者还是会习惯性地做出攻击行为(Funk et al., 2003)。

暴力电子游戏与青少年的攻击行为存在显著的关系。研究表明,玩暴力电子游戏多的青少年表现出的帮助行为明显少于玩社交游戏多的青少年,并且,他们比观看者表现出更强的攻击性行为和攻击性认知(Saleem, Anderson, & Gentile, 2012; 张学民,李茂,宋艳,李永娜,魏柳青,2009)。另一研究表明,经常玩暴力电子游戏的个体在日常生活中对攻击性的感知程度是高于不玩暴力电子游戏的个体的,暴力电子游戏在一定程度上可以提高个体对攻击的认知水平(李婧洁,张卫,甄霜菊,梁娟,章聪,2008)。著名心理学家班杜拉的波波玩偶实验表明暴力游戏更容易对青少年的亲社会性和攻击性造成影响。有研究者在解释暴力电子游戏成瘾的青少年攻击行为时,认为其很多攻击行为的产生,可能不是因为愤怒或仇恨,而是受到暴力电子游戏的影响,这些青少年会把自己想象成了暴力电子游戏中的一员,模仿暴力电子游戏中的行为(Ephraim, 2015)。

在探讨暴力电子游戏与攻击联结关系的内部机制时,可以从不同的角度进行分析,而家庭亲密度和适应性可能是其中一个重要方面。家庭亲密度和适应性的概念首次出现在奥尔森1978年的研究中,是基于“家庭功能”的概念提出的(Olson, 2011)。家庭亲密度是指家庭成员之间的情感联系程度,家庭适应性是指家庭系统针对家庭发展阶段中遇到的各种问题而不时改变的能力。一些研究表明家庭亲密度和家庭适应性与暴力电子游戏有关系,比如,一项国内研究发现,青少年家庭亲密度与网络游戏成瘾和抑郁有关(王建平,喻承甫,刘莎,李文倩,2020)。另外一项研究还发现,初中生的家庭亲密度与适应性和他们的心理健康水平呈正相关(曹雪梅,左占伟,李霞,李红卫,2010)。此外,曾有研究者在研究暴力电子游戏成瘾时,认为家庭亲密度与适应性是与青少年暴力电子游戏成瘾的重要相关因素(董颖,2009)。青少年如果过多地玩暴力电子游戏,则会疏于与家庭成员的沟通,与家庭成员之间的情感联结减弱,同时,他们和家庭成员一起解决问题能力也越来越弱,家庭适应性也随之减弱。而另一方面,家庭亲密度等相关因素也跟攻击性存在联结。例如,有研究发现,在家庭亲密度方面较弱的儿童,其安全感会更低,当面对潜在的威胁、挫折情境时更容易表现出攻击行为(吴燕,郭成,李良明,2022)。

综上所述,家庭亲密度和家庭适应性可能是解释暴力电子游戏接触程度与攻击性之间关系的重要中介变量。具体而言,过多玩暴力电子游戏可能使得青少年疏于与家庭的联结互动,从而家庭适应性更弱,与家庭不和谐、冲突会更多,这种不和谐、冲突会进一步导致青少年更多模仿游戏中的暴力攻击行为,使得青少年在日常生活中出现更多的攻击行为。因此,本研究将验证青少年暴力电子游戏接触程度和攻击性的相关性,并探讨家庭亲密度和家庭适应性在其中的影响机制。

2. 对象与方法

2.1. 对象

本次研究采用方便抽样法,以我国北方城市中学生为研究对象,共发放问卷251份,回收有效问卷195份。有效问卷中男生为113人,女生82人,年龄平均为14岁,标准差为3岁,范围为12到16岁。

2.2. 方法

2.2.1. 暴力电子游戏接触问卷

本次研究的攻击性测量方法是根据Anderson和Dill编制的《暴力电子游戏接触问卷》改编(Anderson & Dill, 2000)。问卷会要求被试列出三款他们最喜欢的游戏(“你最爱玩的三款游戏是?”),评定他们平均每周玩其中每款游戏的频率(采用里克特五点量表的形式,1 = 几乎不玩,5 = 15小时以上)、内容的暴力程度(采用里克特五点量表的形式,1 = 一点也不暴力,5 = 有非常多暴力内容)和画面的暴力程度(采用里克特五点量表的形式,1 = 没有暴力画面,5 = 有非常多暴力画面)。暴力电子游戏接触得分的计算方法为:(游戏内容暴力得分 + 画面的暴力得分) × 玩该游戏的频率/5。本研究中该问卷的Cronbach’s α系数为0.89,具有良好的信度。

另外,游戏的暴力程度还设置他评环节,将被提及两次及两次以上的游戏交给另外10名大学生被试(采用方便抽样法,年龄在20~30岁之间)进行暴力程度的评价。本研究中他评问卷的Cronbach’s α系数为0.85,具有良好的信度。

2.2.2. 攻击性问卷

本次测量攻击性的原问卷为Buss和Perry编制的攻击性问卷(Aggression Questionnaire, AQ),这也是如今测量攻击性较为普遍的方式(Buss & Perry, 1992)。该问卷中文版由李献云、费立鹏等人改编,共包含30个条目,五个维度,即身体攻击(例如,“某些情况下,我会控制不住而打人”)、言语攻击(“我不同意朋友意见时,就当面反对”)、愤怒(“我的脾气一点就着,但一会就好”)、敌意(“我喜欢否定他人的意见”)和指向自我的攻击性(“我觉得我遇到的不公平是较多的”)。每题采用五点量表的形式,1 = 不符合,5 = 完全符合(李献云等,2011)。本次研究中,该问卷的Cronbach’s α系数为0.96,具有良好的信度。

2.2.3. 家庭亲密度和适应性问卷

本次测量家庭亲密度与适应性的原问卷为Olsen编制的家庭亲密度与适应性问卷(Family Adaptability and Cohesion Evaluation Scales, FACES) (Olson, 2011)。《家庭亲密度和适应性问卷》由费立鹏等人编译并修订,共包含30个条目,包括两个维度——亲密度(例如,“在有难处时,家庭成员都会尽最大的努力相互支持”)与适应性(例如,“在解决问题时,孩子们的建议能够被接受”) (费立鹏等,1991)。采用五点量表的形式测量,1 = 不是,5 = 总是。原问卷需要被试填答两次,一次为自己期望的家庭状况,一次为自己实际的家庭状况,本次研究中被试填答自己家庭的实际状况。本次研究中,该量表的Cronbach’s α系数为0.96,具有良好的信度。

2.3. 测量程流程

本次研究以电子问卷的形式发放,通过与教师的协商,分发给不同的年级。

2.4. 统计分析

本次研究采用SPSS 25.0软件进行数据统计和处理。

3. 研究结果

3.1. 共同方法偏差检验

将本次研究中《家庭亲密度与适应性量表》以及《攻击性问卷》得到的变量进行Harman共同方法偏差检验,结果显示,第一个公因子的方差解释为33.5%,小于40%,因此本研究结果不存在明显的共同方法偏差。

3.2. 描述性和相关统计

根据Pearson相关分析结果表明,暴力电子游戏接触程度得分与攻击性得分呈显著正相关(r = 0.46, P < 0.01),这表明青少年暴力电子游戏接触程度越高,越容易沉溺其中,攻击性水平越高;而暴力电子游戏接触程度得分与家庭适应性得分呈显著负相关(r = −0.26, P < 0.01),即暴力电子游戏接触程度越高的个体其家庭适应性水平越低;同时,暴力电子游戏接触程度得分与家庭亲密度得分呈显著负相关(r = −0.29, P < 0.01),即暴力电子游戏接触程度越高的个体其家庭亲密度水平越低。具体结果如表1所示。

3.3. 家庭适应性在暴力电子游戏接触程度和攻击性之间的中介效应检验

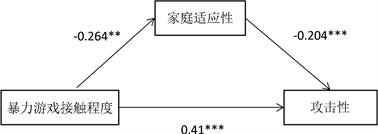

对变量进行标准化处理后,利用SPSS的Process插件对家庭适应性在暴力电子游戏接触程度与攻击性之间的中介效应进行检验,结果见表2。首先,暴力电子游戏接触程度对中介变量——家庭适应性的预测作用显著(β = −0.2641, t = −0.694, P < 0.01)。其次,在暴力电子游戏接触程度和家庭适应性同时预测攻击性的模型中,暴力电子游戏接触程度对攻击性的预测作用显著(β = 0.4012, t = 0.646, P < 0.001),而家庭适应性对攻击性的预测作用依旧十分显著(β = 0.2043, t = 0.646, P < 0.001)。这说明家庭适应性具有中介作用。家庭适应性在暴力电子游戏接触程度水平和攻击性水平关系之间的中介效应模型见图1。

Table 1. Descriptive statistics and correlations between violent video game exposure level, total & sub-dimensional score of aggression, and family cohesion & adaptability

表1. 暴力电子游戏接触程度、攻击性总分及子维度、家庭亲密度与适应性的描述性统计和相关关系(n = 195)

注:*表示P < 0.05,**表示P < 0.01;1 = 男生,2 = 女生。

Table 2. Mediating effect test of violent video game exposure, aggression, and family adaptation

表2. 暴力电子游戏接触程度、攻击性、家庭适应性中介关系检验

注:*代表P < 0.05,**代表P < 0.01,***代表P < 0.001。

Figure 1. Mediating relationship of violent video game exposure, aggression, family adaptation

图1. 暴力电子游戏接触程度、攻击性、家庭适应性的中介关系

在效应量方面的结果中,在暴力电子游戏接触程度和攻击性的关系中加入中介变量家庭适应性后,直接效应量为0.41 (Bootstrap 95% CI, 0.283~0.571),间接效应量为0.053,两者的95%置信区间均不包括零,均显著。因此,家庭适应性在暴力电子游戏接触程度和攻击性的关系中起到部分中介的作用。这一结果意味着,一方面,暴力电子游戏会直接引起攻击行为,另一方面,过多接触暴力电子游戏可能会降低个体的家庭适应度,而家庭适应度的下降,会进而导致个体出现更多的攻击行为。

3.4. 家庭亲密度在暴力电子游戏接触程度和攻击性之间的中介效应检验

采用同样的方式对家庭适应性在暴力电子游戏接触程度与攻击性之间的中介效应进行检验,结果见表3。首先,暴力电子游戏接触程度对中介变量——家庭亲密度的预测作用显著(β = −0.2896, t = −4.209, P < 0.001)。然后,而在暴力电子游戏接触程度和家庭亲密度同时预测攻击性的模型中,暴力电子游戏接触程度对攻击性的预测作用显著(β = 0.4200, t = 6.375, P < 0.001),家庭亲密度对攻击性的预测作用依旧显著(β = −0.1523, t = −2.312, P < 0.01)。这说明家庭亲密度也具有显著的中介作用。家庭亲密度在暴力电子游戏接触程度水平和攻击性水平关系之间的中介效应模型见图2。

Figure 2. Mediating relationship of violent video game exposure, aggression, family cohesion

图2. 暴力电子游戏接触程度、攻击性、家庭亲密度的中介关系

Table 3. Mediating effect test of violent video game exposure, aggression, and family cohesion

表3. 暴力电子游戏接触程度、攻击性、家庭亲密度中介关系检验

注:*代表P < 0.05,**代表P < 0.01,***代表P < 0.001。

在效应量方面的结果中,在暴力电子游戏接触程度和攻击性的关系中加入中介变量家庭亲密度后,直接效应量为0.42 (Bootstrap 95% CI, 0.29~0.55),间接效应量为0.04,两者的95%置信区间均不包括零,均显著。因此,家庭亲密度在暴力电子游戏接触程度和攻击性中起到部分中介的作用。这一结果意味着,过多接触暴力电子游戏可能会降低个体的家庭亲密度,而家庭亲密度的下降,会进而导致个体出现更多的攻击行为。

4. 讨论与分析

4.1. 青少年进行网络暴力电子游戏的现状分析及原因

本次研究对收集到的35个被提及两次以及两次以上的电子游戏进行分析,发现如今青少年所接触到的网络游戏并非全篇都含有暴力内容。10名他评被试评定游戏,每个游戏内容的暴力程度和画面的暴力程度满分均为50分,而统计结果显示两者得分在22~23分之间,由此可见,在本研究中青少年接触的电子游戏中的暴力程度为中等水平。分析其原因,至少包含三个方面。首先,现有游戏公司在暴力内容上对青少年进行了一定程度上的管控,很多游戏在进入页面时会让玩家填写相关的个人信息,适时进入“青少年模式”,并且设置暴力画面的关闭功能,对他们接触暴力电子游戏的程度进行了干预。其次,很多家长也对青少年使用手机的时长进行了限制,比如,使用手机的屏幕禁用功能等。再次,现在的初中生课业压力较大,在被学习分担了一部分精力后,放在电子游戏上的精力就会相对减少。最后,所取被试为封闭管理的住宿学校,这也可能使其接触电子游戏的机会减少。

4.2. 暴力电子游戏接触程度与攻击性的关系

有研究表明,引起个体表现出攻击性的因素很多,比如生活中的遇到的挫折,周围环境的温度、噪音等等,而暴力游戏也是其中一个重要因素(魏晓娟,岳慧兰,2002;张学民等,2009)。本研究也发现了青少年的暴力电子游戏接触与其攻击性存在显著联系的结果。暴力电子游戏接触程度越高,他们的攻击性水平就越高。并且,接触暴力电子游戏的程度与所有五个攻击性维度和攻击性总分都有显著的正相关。而其中与暴力电子游戏接触程度相关最大的是言语攻击。这可能是因为言语攻击是青少年中产生较为普遍的外部攻击形式,他们在不满时更容易通过言语来对他人进行攻击,越是普遍的变量越容易得到稳定的相关关系证据。由于处在青春期的青少年,攻击易感性较高,很容易受到暴力电子游戏的影响,因此更需要对此引起一定程度的重视(靳宇倡,李俊一,2014)。

4.3. 暴力电子游戏接触程度与家庭亲密度、适应性的关系

本研究发现了暴力电子游戏接触程度与家庭亲密度和适应性均成显著的负相关,这说明了青少年接触暴力电子游戏越多,家庭亲密就会越低,家庭适应性就会较差。前人的研究也得到了类似的结果(李丹,周志宏,朱丹,2007)。分析其原因,可能是由于经常玩暴力电子游戏的青少年会沉溺于虚拟的游戏世界的奖惩和暴力中,这使他们对家人互动和情感联结减少——亲密度降低,同时也会使其对家庭中不断变化的情境与问题的应变能力减弱——适应性下降。因此,有研究者指出,良好的家庭关系也是降低暴力电子游戏成瘾性的重要因素(余皖婉,梁振,潘田中,2016)。

4.4. 家庭亲密度与适应性在暴力电子游戏接触与攻击性关系中的中介效应分析

本次研究发现,家庭亲密度在暴力电子游戏接触程度与攻击性总分的相关中起到中介作用,家庭适应性的结果也同上(本研究额外的统计分析还发现,家庭适应性也在暴力游戏接触程度对敌意、愤怒、指向自我的攻击、身体攻击、言语攻击以及攻击性总分的相关中起到中介作用)。这与吕绍平等人的研究结果一致(吕绍平,邵嵘,郭本禹,王云强,2019)。分析其原因,一方面,暴力电子游戏中的暴力成分会直接导致青少年出现过多的攻击行为;另一方面,过多接触暴力电子游戏还会挤占青少年与家庭的接触和融合的机会,从而不利于促进家庭亲密度和适应性,而家庭亲密度和适应性的下降或缺失,会使得青少年在遇到日常的威胁、挫折等情境时更容易被激发出攻击行为。前者是暴力电子游戏接触对攻击性的直接影响,而后通过家庭方面因素的通路形成间接影响。因此,教育实践也可以从这一结果发现中获得启示:如果要降低青少年的攻击性,一方面可以限制他们接触暴力电子游戏的程度,另一方面,也可以提高他们的家庭亲密度和适应性,从而减少暴力电子游戏接触对攻击性的影响。

5. 总结

总结而言,本研究分析了青少年暴力电子游戏接触程度与攻击性的关系,以及家庭亲密度与适应性的关系,发现了家庭亲密度和适应性在其中的中介作用。基于以上发现,我们建议,一方面可以丰富和增加青少年的课余活动(如体育、艺术、社交等活动),让青少年接触暴力电子游戏的机会减少,另一方面,鼓励和创造条件让青少年多参与家庭生活,多与家庭成员沟通,感受家庭的温暖,增强家庭功能的保护作用。

基金项目

教育部人文社科项目(22YJC190002)、北京市社会科学基金项目(16JYC023)、北京市教委科研计划社科一般项目(SM202211417005)、北京联合大学“人才强校优选计划”(BPHR2020DS04)、北京联合大学教学研究项目(JY2022Y004)。