1. 引言

楚–萨雷苏盆地是哈萨克斯坦5个具有商业油气的盆地之一,以含凝析油的气田和纯气田为主 [1] 。油气勘探始于20世纪60年代,70年代前苏联在上古生界获得重大突破,在考克潘索尔、莫云库姆凹陷及塔斯金隆起带发现了21个气田,工业产层主要为上泥盆统、下石炭统和下二叠统 [1] [2] 。研究区位于楚–萨雷苏盆地的西部,跨越了考克潘索尔凹陷和苏扎克–拜卡达姆凹陷的北部,面积1.855 × 104 km2,前苏联80年代前发现了西奥巴克、普里多罗日诺耶和奥尔塔里克3个有商业价值的气田。80年代初,由于邻区探区图尔盖盆地发现了勘探效益更好的油气田,整个楚–萨雷苏盆地油气勘探几乎处于停滞不前的状态。2008年加拿大石油公司获得该区的勘探权,先后部署了4口探井。2012年中国石油公司获得该区矿权,新部署10口探井,K2井和SK1017井分别在石炭系和泥盆系获得高产工业气流,同一目的层的6口井仅有微弱显示,仍未取得较大的突破,揭示了目的层普遍致密、单井产能变化较大、含气饱和度整体偏低的油气地质特征,也反映了天然气成藏表现出较大的差异性,成因机制十分复杂。

盆地历经近70年的勘探,盆地总体研究程度较低,研究区仍处于勘探初期阶段,前人的研究集中在盆地烃源岩资源量评价 [3] [4] [5] ,以及早石炭世层序、沉积、成岩方面的研究 [6] [7] [8] 。对迄今尚未对上古生界开展过系统的地质研究,其成藏特征及分布规律认识不清,制约了油气的勘探。本次主要针对主要工业产层上泥盆统和下石炭统在层序、沉积研究的基础上,对层序格架内的成藏条件、成藏组合及成藏模式进行分析,对下一步的勘探工作具有一定的指导意义。

2. 区域地质概况

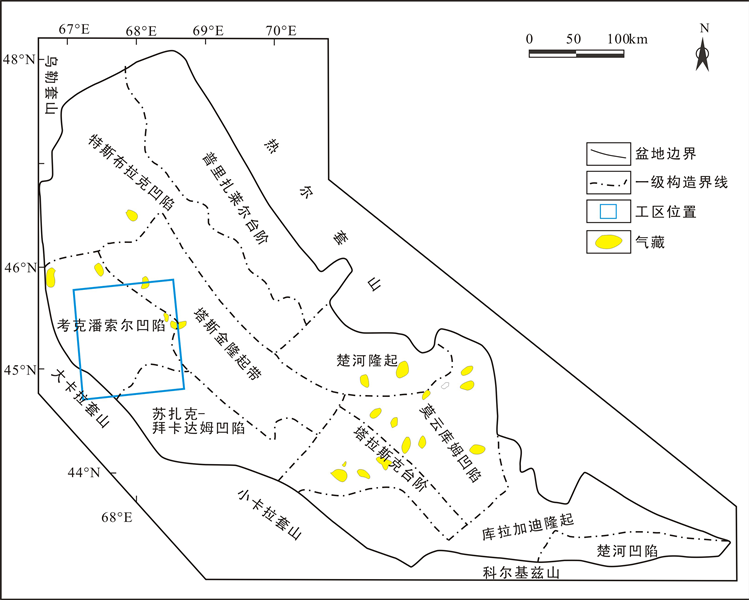

楚–萨雷苏盆地是在元古代–早古生代基底上发育的大型古生代坳陷,呈北西–南东向延伸。西北为早古生代变质基底的乌勒套山,西南为加里东基底隆起带的卡拉套山,东为前寒武纪和古生代褶皱基底的热尔套山 [9] [10] [11] (见图1)。盆地经历了5期构造演化:泥盆纪是位于板块构造活动边缘的弧后裂陷盆地,为正断层所控制的地堑、半地堑组合;早石炭纪发生海侵,发展为被动大陆边缘的碳酸盐台地,沉积基本不受断裂控制,地层表现为板状平行结构;中–晚石炭世大洋关闭发生碰撞,盆地开始回返;二叠纪哈萨克斯坦板块与卡拉库姆–塔里木大陆和西伯利亚板块发生碰撞,演化成压扭型盆地,发育基底卷入式压扭断裂系统,盆地抬升,遭受剥蚀;中生代发生热沉降,为陆内坳陷型盆地;新生代受喜马拉雅造山运动的影响,盆地隆升 [1] 。

Figure 1. Structure units of Chu-sarysu basin and location of study area

图1. 楚-萨雷苏盆地主要构造单元及研究区位置

区内上泥盆统与下伏地层(PZ1)呈不整合接触,中、下泥盆统不发育,上泥盆统下部以大套的角砾岩、砾岩为主,向上过渡为砂岩,顶部是厚层的盐岩、膏岩夹薄层的泥岩和砂岩,分布范围局限。石炭系与泥盆系为不整合接触,自下而上发育下石炭统密西西比系和上石炭统宾夕法尼亚系两套地层,下石炭统以碳酸盐岩沉积为主,自下而上依次为杜内阶(C1t)、韦宪阶(C1v)和谢尔霍夫阶(C1sr),杜内阶地层很薄,局部缺失,岩性以泥灰岩为主,是一套较好的烃源岩;韦宪阶可分为三个岩性段,一段以大套灰岩为主,二段下部以大套灰岩为主,上部以泥灰岩为主,三段以泥灰岩和泥晶灰岩为主;谢尔霍夫阶分为四个岩性段,自下而上依次为礁下段、礁灰岩段、盐下段和蒸发岩段;上石炭统以陆源碎屑岩为主。二叠纪盆地抬升,遭受剥蚀,早二叠世为碎屑岩和盐岩沉积,晚二叠世为泥岩和碳酸盐岩沉积;中生界发育一套粉砂岩、粘土质砂岩;新生界主要为粘土 [12] [13] (见图2)。

3. 层序及沉积演化

三级层序界面是以不整合面或与之可对比的整合面 [14] ,利用钻/测井与地震资料相结合的方法,在研究区上泥盆统划分出3个三级层序,下石炭统划分出4个三级层序(见图2)。上泥盆统的三个层序分布范围局限,其中SQ3部分地区剥蚀,下石炭统除东南、西南遭受剥蚀外,其它地区均有分布。

Figure 2. The sequence classification and filling section of southern Kazakhstan

图2. 南哈区块盆地充填序列和层序划分

SQ1底界面与PZ1 (早古生代)呈明显的角度不整合接触,界面之下为太古代变质岩,界面之上为砾岩和砂砾岩;顶界面之下可见明显的削截,界面之上可见上超和下超现象,岩性也存在突变,界面之下以杂色砾岩为主,夹薄层泥岩,界面之上为灰色、浅灰色砂岩。地层整体呈西薄东厚的趋势,发育冲积扇–冲积平原–扇三角洲(辫状河三角洲)–湖盆沉积体系,物源主要来自西部,东北部和南部也有局部物源,整体水位较低,局部发育小湖盆。SQ2底界面之上可见明显的上超和下超,顶界面与SQ3的分界面之上可见上超现象,反射特征有明显差异,界面之上主要为膏盐岩、泥岩、粉砂岩互层,反射能量强,界面之下为大套的砂岩,反射能量较弱。沉积体系和物源方向与SQ1具有很好的继承性,湖平面上升,南部湖盆连为一体,北部湖盆扩大,冲积扇裙及冲积平原面积缩小,三角洲范围扩大。SQ3顶界面与下石炭统为明显的角度不整合接触,界面之下削截现象明显,且为沉积作用的转换面,下石炭开始发生广泛的海侵,界面之上为碳酸盐岩沉积,区块中部厚度较大,向南北方向均减薄,湖平面先上升至最大,后期湖盆蒸发萎缩,形成盐湖,仅局部发育小的扇三角洲。

早石炭纪发生全球范围的海侵,开始了海相地层的沉积。下石炭统的四个三级层序SQ4~SQ7主要有海侵体系域和高位体系域组成,SQ4底界与泥盆系在工区南部为角度不整合接触,向工区中部、北部过渡为平行不整合和整合接触,界面为上部海相碳酸盐岩与下部碎屑岩的突变接触面。SQ5与SQ4以整合接触为主,局部可见削蚀和上超现象,底界面处GR值发生突变,岩性上由高能的浅滩颗粒灰岩变为低能滩间海泥灰岩,这两个三级层序的沉积环境相似,在平面上表现出明显的分带性,由南向北可划分出五个沉积相带,分别为局限台地(潮缘带)、开阔台地(潮下带)、台内高能滩、台内–边缘高能带和低能外缓坡带,总体呈弧形,向北、北东方向突出,浅滩/礁滩复合体主要集中在T地区,地震上以丘形、弱反射为特征。受泥盆纪晚期弗拉斯期与法门期之间的生物灭绝事件的影响 [15] [16] [17] [18] ,石炭纪缺少造礁生物,为滩型台地边缘。SQ6是总体以水进为主的三级层序,地震上层序界面不清晰,以岩性突变为特征,主要有纯的泥岩和泥灰岩组成,为淹没台地–深水台地–浅海–半深海沉积环境。SQ7时期大量的造礁生物,如珊瑚,苔藓虫等开始大量出现,台地边缘高能带的礁滩复合体、浅滩较为发育,层序顶部发育厚层膏盐岩或薄层膏盐岩与薄层灰岩的互层,为低能外缓坡–浅海相沉积,分布在K井区的弧形条带上,局部可见小的滑塌沉积及灰泥丘,相带宽10多公里。

4. 成藏条件分析

4.1. 烃源岩

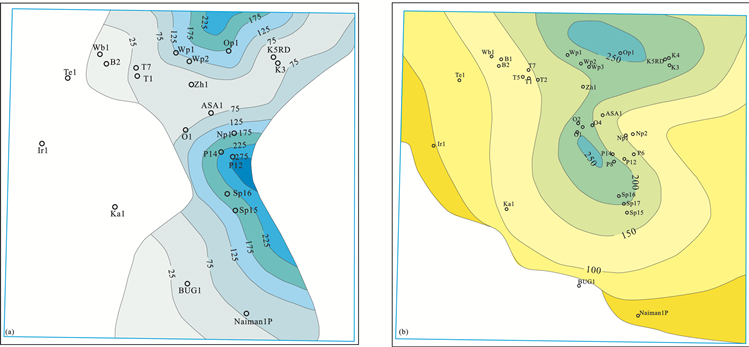

上泥盆统SQ1时期湖盆范围局限,随着湖平面的上升,SQ2时期湖盆面积扩大,连为一体;SQ3早期湖平面上升到最大,区内主要为浅湖相泥岩沉积,为晚泥盆统主要的烃源岩沉积。SQ2~SQ3烃源岩最大可达270 m以上,平面上有两个沉积中心(见图3(a)),一个位于北部K和OP构造带之间,一个位于中南部靠近断崖处(P构造带附近)。烃源岩排烃强度最大的区域为中南部的沉积中心,可达10.5亿方/平方千米。从泥盆系钻井的油气显示情况看,所有显示井均落在源控范围内。

下石炭统在区内发育多套烃源岩,在维宪阶和谢尔霍夫阶(SQ4~SQ7)中均有分布,且分布面积广,厚度大,岩性为半深海、斜坡与泻湖相的页岩和泥质碳酸盐岩。钻井揭示厚度普遍在115 m以上,最厚达970 m。通过Wb1、Wk2、K5RD等多口井的地球化学分析发现,TOC含量较高,泥质碳酸盐TOC为4.57%,页岩为4.5%。分析统计下石炭统总的烃源岩发现,TOC > 1的烃源岩厚度可达250 m以上,中北部的OP和P两个构造带附近厚度最大(见图3(b))。干酪根类型以腐殖型为主,其次为腐泥型。烃源岩高热演化程度受二叠纪末期构造–热事件控制,盆地的地温梯度介于2.5~2.9℃/100m,镜质体反射率(Ro)介于1.49~3.3之间,烃源岩具有较高的成熟度,以生干气为主 [19] ,西北部烃源岩成熟度高,向东南方向成熟度降低。

Figure 3. Source rock contour map of southern Kazakhstan ((a) upper Devonian, (b) lower Carboniferous)

图3. 南哈区块烃源岩等值线图((a) 上泥盆统,(b) 下石炭统)

4.2. 储层

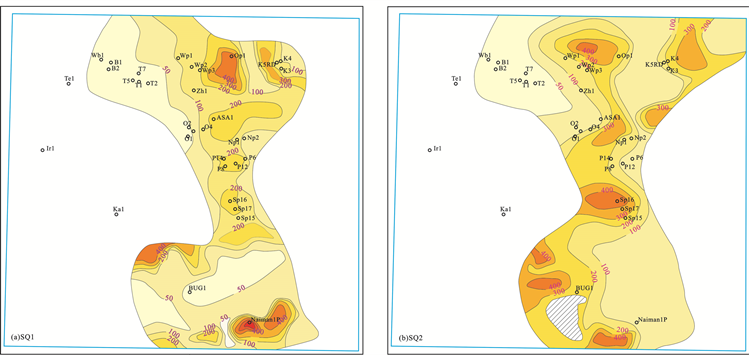

泥盆系砂岩储层纵向上主要分布在SQ1、SQ2。SQ1储集相带主要为冲积扇、扇三角洲,局部为辫状河三角洲和冲积平原的辫状河道,砂体厚度分布不均,扇三角洲砂体厚度最大,多在200 m以上,局部地区可达400 m以上,冲积扇砂体薄,多小于100 m,滨浅湖也发育薄层细砂岩、粉砂岩(见图4(a))。孔隙度介于3.4%~8.8%之间,其中砂岩孔隙度平均为7.4%,砂质砾岩和砾岩平均孔隙度分别为5.4%和3.88%,可见砂岩物性好于砾岩,该层段主要产气层为扇三角洲河道砂体。SQ2储集相带主要为冲积扇、辫状河三角洲,辫状河三角洲砂体厚度最大,多在200 m以上,分布区域与SQ1储层的分布区域一致,冲积扇砂体薄,多小于50 m (见图4(b)),多口井在辫状河河道中获得高产气层,物性比SQ1略好,孔隙

Figure 4. Upper Devonian sandstone reservoir contour map of southern Kazakhstan

图4. 南哈区块上泥盆统砂岩储层等值线图

度介于3.99%~10.82%之间,其中Np、P、Asa区物性最好。薄片鉴定结果表明,上泥盆统砂岩储层成熟度较低、分选较差,岩性以中–粗粒岩屑砂岩、长石质岩屑砂岩和岩屑石英砂岩为主,钙质胶结、石英次生加大现象明显,原生孔隙度降低,次生溶蚀孔隙发育。SQ1层序以发育裂缝型“甜点式”储层为主,SQ2层序既发育较好的孔隙型砂砾岩储层,也发育裂缝型储层。

下石炭统碳酸盐岩储层主要分布于SQ4、SQ5和SQ7高位域中晚期、水进域早期。从沉积相带来看,储层主要为开阔台地及台地边缘礁–滩复合体,台内点礁及其共生滩,平面上主要分布在工区的北部和中部,岩性以亮晶砂屑灰岩、砂屑灰岩、砂屑云质灰岩和灰质云岩为主。SQ4~SQ5储层厚度最大在140 m以上,分布于K和T区,厚度在100 m以上的区域集中在研究区的北部和东部,呈条带状展布(见图5(a))。SQ7储层分布趋势与SQ4~SQ5相似,厚度最大区域位于T区和P区(见图5(b))。台地边缘生物礁和台地边缘浅滩相物性最好,孔隙度大于6%,最大可到16%;斜坡相区域孔隙度一般小于6%;开阔台地相物性介于台地边缘和斜坡之间,孔隙度在4%~8%之间。通过对区内25口取心井的观察,对缝、洞、白云岩化进行了统计分析,认为白云岩化对储层起到了重要的改造作用 [20] ,有利于次生孔隙的发育,白云岩在台地边缘高能带T区和O区最为发育;纵向上白云岩化在三级层序界面及四级高频层序界面附近发育程度高。准同生作用作用是另一影响因素,SQ7顶的膏盐岩底界面存在短暂的暴露,有利于溶蚀孔洞的形成。构造作用对储层物性也具有一定的改善作用,断层主要集中在T区和东部的P、Npi、Sp区,从岩心上看这些区域的裂缝比较发育。储集空间以粒间孔和溶蚀孔洞为主,缝洞型储层最为发育,孔隙型颗粒灰岩储层在局部区域发育。

Figure 5. Lower Carboniferous carbonate reservoir contour map of southern Kazakhstan

图5. 南哈区块下石炭统碳酸盐储层等值线图

4.3. 盖层

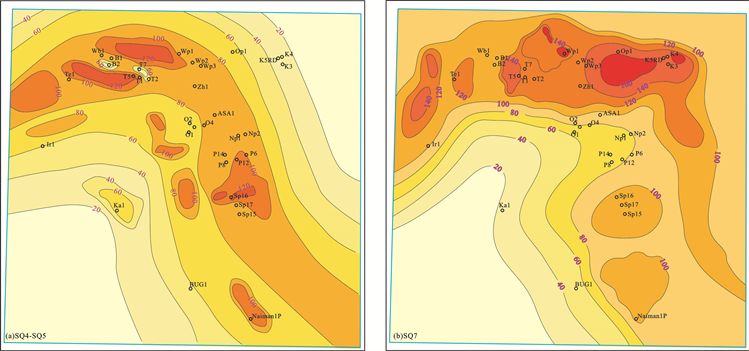

研究区盖层条件十分优越,盖层的形成与分布与海侵、海退形成海相–湖相膏泥岩沉积旋回有关,下泥盆统顶部SQ3时期湖平面上升到最大时形成稳定的泥岩,以及湖盆收缩形成的膏盐岩,与下石炭统SQ7顶部的膏盐岩构成了两套较好的盖层。从岩性、厚度及产状等几个方面对两套盖层进行了评价。上泥盆统SQ3的膏盐岩盖层分为三类,I类质量最好,膏盐岩厚度大,夹少量薄层泥岩,膏盐岩最厚可达600 m,分布在Np、P和Sp区;II类膏盐岩较薄,泥岩较厚,分布在K和Wp区;III类质量最差,膏盐岩及泥岩均很薄。下石炭统SQ7顶部膏盐岩可划分出5种类型,从I类到V类质量逐渐变差,I类为厚层状纯膏盐岩,厚度60~80 m左右,分布在Te和T1区,范围较小;II类为厚层状膏盐夹薄层泥岩,膏盐岩厚度50~80 m,分布于T区;III类膏盐岩较厚,约20~40 m,为膏盐岩与泥岩/灰岩互层,主要位于O、Np、P和Sp区;IV类为薄层状膏盐,厚5~20 m,含泥质夹层,分布在K和西部;V类膏盐岩不发育。

4.4. 储盖组合

SQ3和下石炭统广泛发育的烃源岩与SQ1、SQ2、SQ4~SQ5、SQ7高位域的储层,以及上泥盆统SQ3、下石炭统SQ7顶部的膏盐岩和最大海泛期SQ6的泥岩/泥灰岩及SQ4、SQ5及SQ7层序的海侵体系域的泥岩/泥灰岩盖层在垂向上具有了较好的匹配关系,构成了良好的生储盖组合(见图2),按照生储盖的配置关系可划分为自生自储式、下生上储式两种组合类型。

自生自储式组合主要见于上泥盆统,以SQ2顶部和SQ3的湖相暗色泥岩为烃源岩,生成的油气通过不整合面、连通砂体和断层运移到的扇三角洲、辫状河三角洲的河道砂体中,盖层是SQ3顶部的膏盐岩和泥岩,气藏的分布受构造和岩性的双重控制。下生上储式组合主要见于下石炭统,SQ4、SQ5以三级层序海侵体系域泥岩/泥灰岩为烃源岩,高位域的颗粒灰岩、砂屑灰岩/云岩做储层,形成下生上储型的储盖组合,以上覆三级层序的海侵域为盖层;层序SQ7以高位域的礁滩相灰岩作为储层,SQ6厚层的斜坡—半深海的泥岩和泥灰岩为烃源岩,顶部的膏盐岩作为盖层,是本区最有利的生储盖组合,这种组合天然气排烃效率高,排烃过程中的酸性水溶液使得缝洞发育,成藏条件优越。

4.5. 圈闭

通过全区二维和三维地震资料解释,在上泥盆统和下石炭统中共发现了34个局部构造,部分构造与断层有关,主要为逆断层伴生的背斜构造;部分低幅构造是由石炭系和泥盆系的盐层形成的构造,例如T构造;还有部分构造圈闭与古隆起地貌有关,这些构造圈闭为油气提供了有利的聚集场所(见图6),且大部分圈闭形成于二叠纪之前,少部分形成于二叠纪,其形成时间均早于生气高峰期或者与之同步,为有效圈闭。另外,靠近断层部位的裂缝可以对储层物性起到很好的改善作用,可形成构造裂缝型圈闭。

Figure 6. Main trap types of southern Kazakhstan

图6. 南哈区块主要圈闭类型

通过出气井与构造、断裂分布的叠合发现,除构造圈闭之外,受地层、岩性、成岩等一系列因素的影响,研究区内还发育大量的地层圈闭和构造–地层复合圈闭。上泥盆统SQ1、SQ2时期物源多数来自西部,砂体自西向东入湖,形成的扇三角洲、辫状河三角洲的河道砂体,受二叠时期构造运动的影响,形成东高西低的格局,进而形成上倾尖灭的岩性圈闭,滨浅湖的薄层砂体也可形成砂岩透镜体岩性圈闭。下石炭统的生物礁滩储集物性好,是区内重要的地层圈闭类型,此外开阔台地和台地边缘高能带经历后期的混合白云岩化作用形成的白云岩,具备“晶间孔发育、物性好”的特点,可形成岩性圈闭(见图6)。

5. 成藏模式

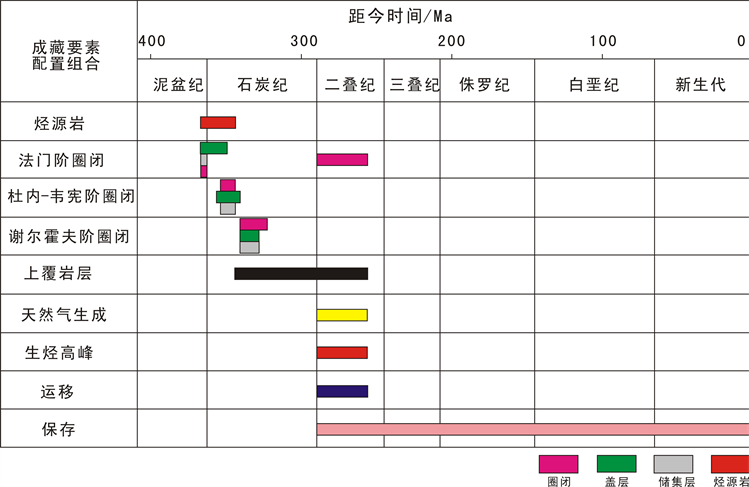

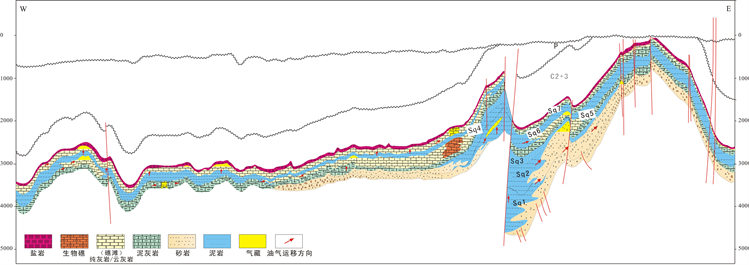

油气聚集主要受生储盖组合关系、圈闭条件及输导体系的控制。生、储层的空间配置关系决定了油气的主要聚集形式,复杂的圈闭也造成了油气藏类型的多样化 [21] [22] 。根据生储盖组合配置关系,并结合研究区圈闭发育史与生烃史配置关系分析(见图7),认为晚泥盆和下石炭具备良好的成藏条件。气藏形成受烃源岩、断裂、不整合面、裂缝及储层的控制,上泥盆统和下石炭统成藏模式有着明显不同,上泥盆统以远源成藏为主,近源成藏为辅;而下石炭统主要为近源成藏(见图8)。

1) 远源成藏模式:上泥盆统三级层序之间的不整合面分布广泛,是油气运移的重要通道,烃源岩生成的大量天然气通过不整合面、砂岩及由于生气过程中超压条件下形成微裂缝,由生烃中心向压扭性背斜和有断层遮挡的圈闭中运移,这种情况下天然气可以经过远距离的运移,最后聚集形成气藏,成藏的关键取决于断层的封堵性及泥盆顶部膏盐岩和泥岩的分布范围。

2) 近源成藏模式:另外,上泥盆统湖相的透镜体砂岩被四周的泥岩所包围,也可形成近源成藏模式。下石炭统以近源成藏为主,SQ4、SQ5以三级层序的水进体系域的泥岩和泥灰岩作为烃源岩,SQ7以SQ6为烃源岩,储层直接覆盖在烃源岩上,天然气以短距离的垂向运移为主,在构造高部位的礁滩复合体或生物礁成藏。由于碳酸盐岩的非均质性很强,物性变化很快,天然气侧向的运移距离短。

Figure 7. Gas accumulation event of southern Kazakhstan

图7. 南哈区块天然气成藏事件

Figure 8. Gas accumulation model of southern Kazakhstan

图8. 南哈区块天然气成藏模式

6. 结论

1) 上泥盆统划分了3个三级层序,SQ1发育冲积扇–冲积平原–扇三角洲/辫状河三角洲–湖盆沉积体系,物源主要来自西部;SQ2湖平面上升,冲积扇后退,三角洲面积扩大,湖域面积扩大;SQ3早期湖水最深,后期以盐湖为主。下石炭统划分了四个三级层序,SQ4、SQ5时期形成滩型台地边缘,SQ6为深水台地,SQ7时期台地边缘发育大量的生物礁,礁滩复合体。

2) 发育SQ3和SQ4~SQ7海侵体系域多套厚层烃源岩,有机质丰富较高,已进入高成熟阶段,高TOC的烃源岩主要发育在北部。泥盆系SQ1扇三角洲河道砂体和SQ2辫状河三角洲河道砂体是泥盆系主要储集体类型,次生溶蚀孔发育。下石炭统储层主要分布于SQ4、SQ4和SQ7高位体系域中,台地边缘生物礁和台地边缘浅滩相物性最好,混合白云岩化、岩溶作用及裂缝对储层物性起到了很好的改善作用。

3) 发育两套膏盐岩及多套泥岩/泥灰岩盖层,封盖能力较好。下石炭统以下生上储式组合为主,上泥盆以自生自储式组合为主。圈闭类型多样,构造圈闭以逆断层伴生的背斜为主,此外发育地层圈闭和构造–地层复合圈闭。上泥盆统以远源成藏为主,下石炭统主要为近源成藏。

基金项目

国家自然科学基金(41902119),国家科技重大专项“大型油气田及煤层气开发”(2016ZX05002-006)。