1. 引言

人口与资源环境的发展是当代全球性问题,人口不断增加,资源短缺,使得人地关系越来越紧张。人口的空间格局反映了区域自然资源情况和经济水平状况。因此,揭示人口空间格局与自然因子的关系对缓和人地关系具有重要意义 [1] 。我国人口空间格局问题在改革开放后成为了研究的热点 [2] 。

人口的空间格局反映了区域自然资源情况和经济水平状况。目前,学者们对人口的空间格局研究取得了重要进展,包括研究尺度、研究方法、影响因素等。在研究尺度上,涉及全球 [3] 、全国 [4] [5] 、大区域 [6] [7] 、省市级和县级 [8] [9] [10] 。在研究方法上,有地理加权回归 [11] [12] 、空间统计分析法 [13] 、洛伦兹曲线法 [14] 等方法。在影响因素方面,有自然因素、经济因素,自然因素有高程 [15] 、坡度 [16] ,水资源 [17] 等,经济因素有人均GDP [18] 、公共服务设施 [19] 、交通可达性 [20] 等。在研究区选择上,有高原山区 [21] ,也有城市 [2] 等区域。

不同类型的自然因素与人文因素对人口格局的影响有何差异,各类自然人文因素叠加以后是否会互相强化或是互相削弱对人口空间格局的影响,目前这一类研究相对较少。在城市尺度上识别各类自然人文因素单独以及耦合后对人口空间格局的影响,对于城市人口空间格局的预测和科学的城市规划具有现实意义。

在人口空间格局影响因素的研究中,自然因素和经济因素均为影响因素,但是两类因素也具有相关作用的关系。在已有研究中,常常探讨单一类别的影响因素对人口空间分布格局的影响,这无法很好地对比两个因素对人口空间分布的作用强度。同时已有研究,主要基于城市、区县以及街道尺度作为研究单元,而本文使用格网作为研究单元,能在一定程度上更精细地对影响人口空间分布的自然人文因素进行探讨。

因此,本文以广州市为案例区,以格网为研究单元,构建刻画人口空间格局及自然人文影响因素的指标,利用地理探测器方法分析不同自然人文因素对人口空间格局的影响以及各类自然人文因素叠加以后对人口空间格局的综合性作用,以期正确认识自然人文要素对城市尺度人口格局的复合影响,为城市规划和布局及功能分区提供科学依据。

2. 数据来源与研究方法

2.1. 研究区概况

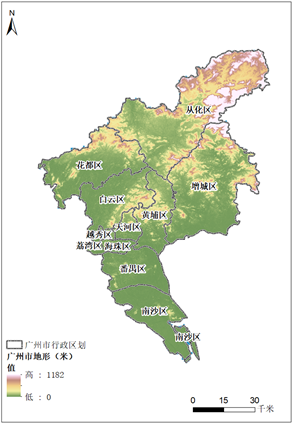

广州市地理范围在22˚26'~23˚56'N,112˚57'~114˚3'E之间(如图1),研究区涵盖广州市目前主要城市范围,包括:海珠、黄埔、荔湾、越秀、天河、番禺、白云、花都、南沙、从化以及增城共11个区,总面积7434.43 km2。广州市属于丘陵地带,地势东北高、西南低,背山面海,北部是森林集中的丘陵山区,东北部为中低山地,中部是丘陵盆地,南部为沿海冲积平原,为珠江三角洲的组成部分(如图2)。

Figure 1. Location map of Guangzhou City

图1. 广州市区位图

Figure 2. Topographical map of Guangzhou City

图2. 广州市地形图

2.2. 数据来源

行政区划数据,来源于国家基础地理信息中心(http://www.webmap.cn/)提供的1:100万全国基础地理数据库的矢量数据。

DEM数据,来源于地理空间数据云平台(http://www.gscloud.cn/home)提供的ASTER GDEM 30 m分辨率数字高程数据。

遥感影像数据,来源于地理空间数据云平台(http://www.gscloud.cn/home)提供的Landsat-8 OLI TIRS卫星数字产品,条带号为122,行编号为44,拍摄日期为2021-02-20,数据标识为LC81220442021051LGN00,该景影像少云,可覆盖研究区域,质量较好。

借鉴现有研究,根据数据的可获取性,选取影响人口空间分布的主要自然人文因子,各因子的选取依据、来源及处理方法如下:

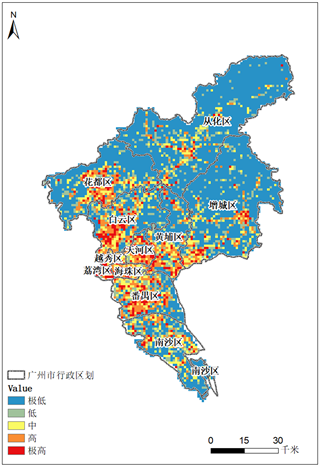

1) 夜光强度:用以表征GDP,体现某个区域的经济发展水平,来源于珞珈一号卫星。辐射校正后及剔除异常值后,重采样至格网单元的分辨率,由值提取至点工具获取各渔网中心的夜光强度值(如图3)。

2) 路网密度:衡量居民出行的交通通达性,来源于国家基础地理信息中心。将利用标识工具获取各格网中心点的路网密度(如图4)。

3) POI丰富度:体现各区域单元内的兴趣点丰富度,来源于互联网。对POI数据进行清洗后,参考香农熵计算公式,求取六大类POI点在各格网单元内的熵值,由值提取至点工具获取各渔网中心的POI熵值(如图5)。

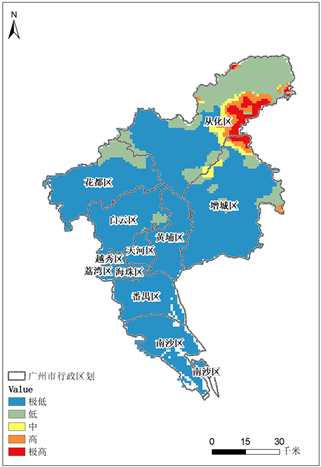

4) 地形起伏度:表示地块的起伏情况,参考李晶学者提出的地形起伏计算RDLS指数 [22] 。由值提取至点工具获取各格网中心的地形起伏度(如图6)。

Figure 3. Night light intensity in Guangzhou City

图3. 广州市夜光强度

Figure 4. Road network density in Guangzhou City

图4. 广州市路网密度

Figure 5. Richness of POI in Guangzhou City

图5. 广州市POI丰富度

Figure 6. Topographic relief in Guangzhou City

图6. 广州市地形起伏度

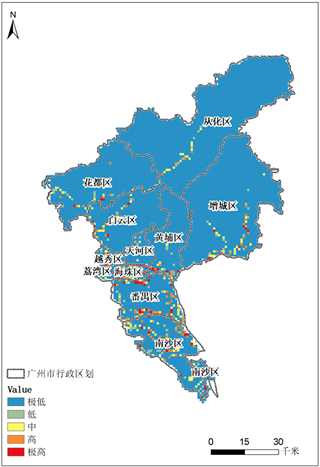

Figure 7. Water network density of Guangzhou City

图7. 广州市水网密度

Figure 8. Ecological index of Guangzhou City

图8. 广州市生态指数

5) 水网密度:人类居住具有亲水性,因此河网也是影响人口空间分布的重要因素,来源于地理信息资源服务目录。由于部分水网存在于建成区外(如水库、山间的河流),因此利用高程、NDVI、NDWI以及人工筛选的办法,对该类水网进行剔除(如图7)。

6) 生态指数:采用遥感生态指数表征生态环境质量水平,计算方法参考徐涵秋学者提出的RSEI指数 [23] ,采用绿度、湿度、干度以及热度对城市生态环境进行评价(如图8)。将上述四个指标合成为一景影像,进行主成分分析并提取第一主成分作为RESI,对广州市的生态环境质量进行评价。通过值提取至点工具,获得各格网内的生态指数。

对上述所有数据进行预处理后,最终将所有数据都统一到WGS1984坐标系下,采用UTM-49N投影。

2.3. 研究方法

2.3.1. 空间自相关

空间自相关是解析某一位置的要素观测值与相邻位置上观测值的关联程度,分为全局空间自相关和局部空间自相关。

1) 全局空间自相关是某一要素的属性值在整个空间的特征,用莫兰指数(Clobal Moran’s l)表示。取值范围为[−1, 1],莫兰指数为负,表示空间负相关,数值越小空间差异性越大;莫兰指数为正,表示空间正相关,数值越大空间相关性越好;莫兰指数为0,表示无空间相关性 [1] ,公式如下:

(1)

(2)

2) 局部自相关,局部空间自相关是判断要素的属性是否有聚集和异常特征,揭示其局部空间单元的分布情况,用LISA聚类图表示。式中,σ为方差,n为要素单元的总数目,W是要素i和j的权重。I > 0表示该区域某要素周围相似值在空间上集聚,反之I < 0表示非相似在空间上集聚 [1] 。

(3)

2.3.2. 地理探测器

地理探测器最初被用于探寻地理空间分区因素对疾病风险的影响机理 [24] 。由于传统统计方法假设较多,而地理探测器模型在应用时没有过多的假设条件,可以克服统计方法处理变量的局限性,因此被广泛应用于社会经济因素和自然环境因素的影响机理研究 [25] [26] 。地理探测器的因子探测可以识别影响因子,交互探测可以解释影响因子对因变量的交互作用,是研究复杂地理因素驱动作用机理的有效工具 [27] 。

1) 因子探测。因子探测的核心思想是比较某一环境因素和地理事物的变化在空间上是否具有显著的一致性,若环境因素和地理事物的变化具有一致性,则说明这种环境因素对地理事物的发生和发展具有决定意义,公式如下:

(4)

式中:PDU为影响因素对人口密度的影响力探测指标;n为广州市各区的总数量;

为各区内格网单元数;m为格网单元个数;

为广州市各区人口密度的方差;

为各区格网单元的人口密度方差。假设

,模型成立,PDU的取值区间为[0, 1],PDU = 0时,表明人口密度空间分布不受影响因素的驱动,PDU值越大表明自然因素对人口密度的影响越大。

2) 交互探测。交互探测可以定量表征两个影响因子对于人口格局的作用关系,比如对于影响人口格局的A和B因素,通过空间叠加A和B形成新图层C,C的属性由A和B共同决定。通过比较A、B图层的因子影响力与C图层的因子影响力,可以判断两个因子交互作用对人口空间格局的影响与单个因子对人口格局的影响是更强化还是更弱化。

交互探测由以下表达式构成:若P(A ∩ B) < min(P(A), P(B)),说明因子A和B交互后非线性减弱;若min(P(A), P(B)) < P(A ∩ B) < max(P(A), P(B)),说明A和B交互后单线性减弱;若P(A ∩ B) > max(P(A), P(B))且P(A ∩ B) < P(A) + P(B),说明A和B交互后互相增强;若P(A∩ B)>P(A)+P(B),说明A和B交互后非线性加强;若P(A ∩ B) = P(A) + P(B),说明A和B相互独立,如表1。

Table 1. Classification chart of interaction detection roles

表1. 交互探测作用分类图

3. 结果分析

3.1. 广州市人口空间格局特征

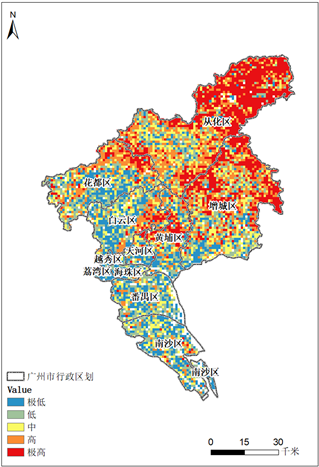

根据第七次人口普查数据,广州市人口集中分布在越秀区、海珠区、荔湾区、天河区、白云区及番禺区。越秀区、荔湾区、海珠区及天河区,人口密度超过10,000人/km2,其中越秀区最高,达到30,800人/km2,白云区、番禺区、黄埔区、花都区及南沙区,人口密度均在1000~10,000人/km2范围内,增城区及从化区的人口密度不足1000人/km2,从化区的人口密度仅为361人/km2 (如图9)。由Worldpop数据可知,广州市人口主要集中在广州市的中西部,该地区为广州市的老城区,而广州市的南北两翼则为广州市的新兴城市副中心。从整体来看,广州市人口分布由中心向南北两侧递减的特征(如图10)。

3.2. 广州市人口空间自相关分析

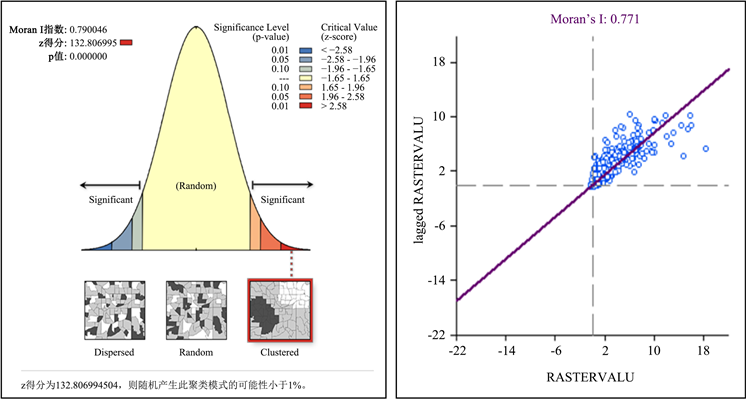

广州市人口密度呈空间正值相关,该区域人口密度的莫兰指数(Moran’s l)为0.771,为正值,表明不是随机分布的,经显著性检验z值为132.8069,p值小于0.01置信区间大于99%,说明该区域呈现出空间正相关关系(如图11)。

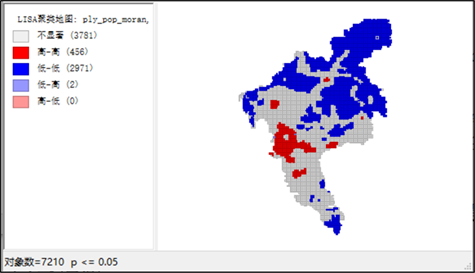

该区域人口密度的局部空间自相关不显著的主要集中在南北两翼;除南沙区外,广州市各行政区内均有人口密度的高–高聚集区分布,其中越秀区全域均为高–高聚集区,荔湾区、海珠区和天河区的大部分区域为高–高聚集区,该地区地势平坦,交通便利,有着长久的城市发展历史,大面积连片的农用地较少,其余地区的高–高聚集区仅为其行政中心附近,该部分区域为丘陵地貌,人口高–高聚集区位于其地势平坦处;除南沙区外,广州市各区的低–低聚集区均位于山脉、丘陵所处的地势起伏区,而南沙区的平坦区域内,也出现了低–低聚集区,主要是因为南沙的城市发展程度不高,区内存在大面积连片的农用地,这导致了低–低聚集区的出现(如图12)。

Figure 9. Distribution map of population density of each district in Guangzhou City

图9. 广州市各区人口密度分布图

Figure 10. Distribution map of population density in grid cells in Guangzhou City

图10. 广州市格网单元人口密度分布图

Figure 11. Global spatial autocorrelation analysis of the population of Guangzhou

图11. 广州市人口全局空间自相关分析

Figure 12. Local spatial autocorrelation analysis of population in Guangzhou

图12. 广州市人口局部空间自相关分析

3.3. 自然人文因素对广州市人口空间分布的影响

3.3.1. 因子探测结果分析

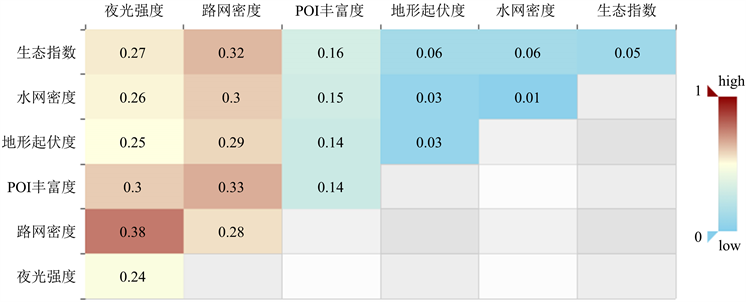

自然人文因素显著地影响了广州市的人口分布空间格局。各类自然人文因素对广州市人口密度的作用强度由大到小分别为路网密度(0.2841)、夜光强度(0.2420)、POI丰富度(0.1362)、生态指数(0.0528)、地形起伏度(0.0260)和水网密度(0.0101)。因此,对广州市人口空间分布格局影响最大的自然人文因素分别是生态指数和路网密度。

3.3.2. 交互探测结果分析

Figure 13. Heat map of interactive probe results

图13. 交互探测结果热力图

交互作用探测结果显示两类自然人文因素对人口密度的影响是相互作用的。交互探测器分析结果表明,夜光强度与路网密度、夜光强度与POI丰富度、夜光强度与地形起伏度、夜光强度与生态指数、路网密度与POI丰富度、路网密度与地形起伏度、路网密度与生态指数、POI丰富度与地形起伏度、POI丰富度与生态指数、地形起伏度与水网密度、地形起伏度与生态指数,水网密度与生态指数,有交互协同作用,即两个因素在影响人口密度方面的作用是互相增强的。夜光强度与水网密度、路网密度与水网密度,地形起伏度与水网密度,有非线性增强作用。各类自然人文因子交互探测的结果显示,两类适宜人类集聚的自然人文因素相叠加时,其对于人口密度的综合作用是增强的。同样,两类不宜于人类集聚的自然人文因素叠加时,其综合作用显著减小了区域的人口密度值(如图13)。

4. 结论与讨论

4.1. 结论

1) 广州市人口空间分布不平衡。利用Worldpop数据观察人口分布,从整体来看,广州市人口主要集中在中西部地区,即荔湾、越秀、天河、海珠等区域,广州市人口分布呈现由中心向南北两侧递减的特征。人口空间分布自相关分析可得,莫兰指数为0.771,表明广州市人口分布并不是随机分布的,而是具有显著的空间自相关特征,且大多数地区呈现空间正相关关系。除南沙区外,广州市各区均具有高–高聚集区,其中越秀区全域均为高–高聚集区,荔湾区、海珠区和天河区的大部分区域为高–高聚集区。

2) 对广州市人口空间分布格局影响最大的自然人文因素分别是生态指数和路网密度,其中路网密度的作用强度为0.2841,生态指数的作用强度为0.0528。任意两类自然人文因子叠加作用后都能增强对人口空间分布的影响,强化方式为双线性增强和非线性增强;各类自然人文因子交互探测的结果显示,两类适宜人类集聚的自然人文因素相叠加时,其对于人口密度的综合作用是增强的。同样,两类不宜于人类集聚的自然人文因素叠加时,其综合作用显著减小了区域的人口密度值。

4.2. 讨论

在人口空间格局影响因素的研究中,自然因素和经济因素均为直接影响因素。但是自然因素同时也影响了经济因素的布局,在对人口空间格局产生直接影响的同时,也通过影响经济因素进一步间接地影响了人口空间格局。因此,自然人文因素是相互作用且共同影响人口空间分布的。对于不同类型的城市、城市的不同发展阶段,以及不同的研究尺度下,自然人文因素的作用强度是否会有所差异,是值得进一步探讨的问题。

参考文献