1. 引言

水质安全是保障南水北调中线工程发挥供水效益的前提,作为南水北调核心水源区——十堰市五河(分别为神定河、泗河、犟河、剑河、官山河)之一,犟河的生态基础和水环境质量显得尤为重要。犟河发源于张家湾区的花果街道,在黄龙镇东湾村附近汇入堵河,随堵河注入丹江口水库,为汉江右岸的二级支流。犟河总长50.2 km,大小支流22条,年径流量9700万m3;犟河流域面积326 km2,涉及34个行政村,总人口15万人。近年来,犟河水质污染严重,常年为劣V类,呈“重度污染”状态 [1] [2] [3] 。为确保“到2014年南水北调中线工程通水前,犟河水质实现不黑不臭;到2015年,水体COD、氨氮力争达到IV类;到2020年,水质稳定达到III类”的治理目标,我方在犟河流域首次提出“综合规划、重点突出、减存控增、标本兼治”的总体原则和“前端截污治本、末端治污达标”的总体思路,制定治理方案并实施了一系列综合治理工程措施,对改善流域水生态环境质量,保障南水北调中线工程水质安全,确保“一泓清水永续北上”具有十分重要的意义。

目前,常用的水污染治理技术包括物理法(如底泥疏浚、人工增氧等)、化学法(如化学除藻、絮凝沉淀等)和生物–生态法(如植物净化、生物膜等)等。其中,一些低成本技术如人工快渗系统(Constructed Rapid Infiltration, CRI) [4] ,人工湿地 [5] 和生态修复技术 [6] 等在单一的水污染治理项目(如城镇污水处理、尾水提标等)中取得了良好效果。但流域污染治理是一项复杂的系统工程,采用单一技术的治理效果并不乐观,且容易出现系统性不强、排水设施与城市建设未能有效衔接等问题 [7] 。目前在十堰市犟河流域缺乏相应的流域综合治理研究报道,本研究依托丹江口库区江河湖泊生态环境保护专项资金,将人工快渗、人工湿地和生态修复等治理技术进行系统集成,并应用于犟河流域综合治理工程,取得良好的治理成效,以期为全国各流域水生态环境保护和综合治理提供参考。

2. 流域污染成因分析

根据2005~2012年历年监测数据显示,犟河入堵河口断面水质除2009年为V类外,其他各年度均劣于国家地表水V类标准,主要污染指标为COD、氨氮和总磷等,其污染分担率分别为21.1%、15.3%、42.8%和20.8% [1] [8] 。犟河流域的水污染主要来自生活源,约占污染总量的62.0%,工业源次之,占36.7%,农村源仅占1.3%。

犟河流域水体污染原因主要有以下几个方面:① 管网不完善,污水收集处理率低。截至2012年,仅干流建设了污水收集管网,所有支流内废水均未接管直排入河,且污水管网以混流制为主。城市生活污水收集率仅为60.0%,污水管网内清污分流率为38.8%,混流率61.2%,严重影响污水处理厂处理效率;② 污水处理设施标准低,尾水污染贡献量大。由于犟河河道的基流较小(1~3 m3/s),西部污水处理厂尾水量占入河废水量的86%,对下游水体COD和氨氮污染的贡献达50%、55%;③ 农村基础设施落后,面源污染严重。流域内未做农村连片综合整治的农村,环保基础设施建设严重滞后,厕所多为旱厕,畜禽养殖规模小环境差,且存在生活废水直接排放、垃圾随意堆放等问题,容易污染地下水,造成面源污染;④ 河道内源污染严重,生态失衡。河道污水管网截流系统不健全,以及城市大规模建设致使天然河道生态系统被破坏。枯水期河道常流量较小,有毒有害物质容易积累在河床底泥中,成为二次污染源,对下游水质造成很大影响。

3. 流域治理工程实践

3.1. 排污口整治工程

整治针对犟河流域大西沟、鲍花沟、财神沟、阳家沟、柏林沟、张家沟、方山沟以及犟河干流等8条人口比较密集,污染较严重,流量较大的支沟,各支沟沿岸排污口污水均未接管网直接排放入支沟内,经支沟汇入干流,污染犟河水质。纳入本次排污口清污分流的支沟有8条共98个排污口。

排污口整治遵循以下原则:① 入河排污口附近没有市政污水管网时,在排放口设化粪池、隔油池处理等小型污水处理设施,处理后排入河道;② 入河排污口附近有市政污水管网时,收集污水进入现污水管道;③ 入河排污口为雨污合流小河道时,通过设截流井或沿小河道敷设污水管道收集污水;④ 入河排污口为雨污合流管时,通过设截流井收集污水;⑤ 入河排污口为污水管时,通过整合排污管接入城市污水管网。

3.2. 污水管网建设工程

2014年,结合入河排污口整治,沿支沟铺设截污干管,收集入河排污口污水。2015年,为解决部分近年发展的居民小区未覆盖污水干管网,生活污水直排入河问题,在犟河流域新建主干管网。具体建设信息见表1。

Table 1. Information of sewage pipe network construction project

表1. 主干污水管网建设工程信息

2014年建设截污干管95.3 km,检查井2383个。工程实施后,可多收集生活污水约4060 t/a,总收水量约26,670 t/a,污水收集率提高到93%,混流率从61.18%降到23.62%。结合管理措施,可间接削减COD 384 t/a,氨氮34.1 t/a。2015年新建主干管网36.7 km。工程实施后,可多收集生活污水约480 t/a,总收水量约27,150 t/a,污水收集率提高到97%,混流率从23.62%降到20.21%。结合管理措施,可间接削减COD 58 t/a,氨氮7.1 t/a。为提高污水收集率和分流率,在建设截污干管和污水收集干管的同时,同步配套建设200 km支管网。

3.3. 污水处理设施建设工程

3.3.1. 西部污水处理厂深度处理工程

丹江口库区加坝蓄水后,西部污水处理厂排水口距入库断面不足2 km,河流缺乏足够的水质自净空间,需对其尾水进行深度处理。该项目位于黄龙镇斤坪村三里沟,采用“高密度澄清池 + 人工快渗”工艺,处理能力为4万t/d,经深度处理后出水水质可达到地表水V类标准。对污水处理厂的达标尾水,可利用河滩地、坑塘、洼地布置人工湿地进行深度处理 [9] ,该工程与黄龙生态湿地相连,尾水经湿地净化后可达地表水Ⅲ类标准。工程实施后,可增加削减COD 365 t/a,氨氮109.5 t/a。

3.3.2. 西部垃圾处理场渗滤液处理升级改造工程

根据国家垃圾处理场渗滤液污染物最新排放标准要求,对西部垃圾处理场渗滤液处理工程进行提标升级改造,处理规模由100 t/d扩至150 t/d,出水执行国家《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889—2008)表3标准。工程直接新增削减COD 30 t/a,氨氮8 t/a。

3.4. 河道综合整治工程

犟河流域主要开展了5个河道综合整治工程,分别是犟河花果段生态治理工程、犟河黄龙段生态治理工程、犟河西城开发区草店示范段治理工程、西沟河环境综合整治工程和黄龙人工湿地生态修复工程。由于犟河流域河道水质较差,生态环境较为脆弱,在河道综合整治时采用了运用生态修复手段对河道进行生态修复性重建的总体构思,使得河道两侧能同时满足行洪排涝、生态修复和活动游憩休闲功能。黄龙人工湿地生态修复工程是犟河流域河道综合整治工程的典型案例,该工程结合了河道治理技术及人工湿地技术,在犟河入库前7 km河道内实施包括污泥清除、基底改造、调蓄浅坝、跌水复氧、生态护岸、植物恢复等措施在内的河道内源污染治理及生态修复工程,打造兼具水质净化、生态修复和环保科普功能为一体的生态湿地。

该湿地结合了高效复合型潜流人工湿地系统与表流人工湿地系统,可日处理西部污水处理厂尾水8000 t,新增COD、NH3-N年削减量分别为116.8 t/a、20.44 t/a,使出水达到地表水III类标准。湿地污染处理效果见表2。

Table 2. Tail water treatment performance of Huanglong ecological wetland

表2. 黄龙生态湿地污染处理效果

潜流人工湿地工程总占地为2 hm2。每个湿地单元占地面积600 m2,长宽比为30 m:20 m。湿地由防渗膜、填料层、湿地植物、集配水系统及导膜管构成。湿地剖面结构见图1。

Figure 1. The cross-section of integrated vertical flow constructed wetland

图1. 复合流人工湿地剖面图

潜流湿地种植驯化后的具有吸污纳污能力的芦苇、茭白、香蒲作为潜流人工湿地植物,种植密度16株/m2,株距250 mm。冬季收割后,覆盖在潜流湿地表面,第二年春天运走,用作造纸材料。冬季运行时,潜流湿地低水位运行,湿地表层将收割后的植物覆盖地表,起到保温作用。黄龙人工生态湿地后段天然湿地特征明显,采用表流人工湿地系统。潜流湿地处理后的尾水通过重力流进入表流人工湿地。表流人工湿地总面积约1 hm2,该段天然湿地特征明显,充分利用了现有的地形和地貌特征,不同水深区域种植适宜的水生植物,形成生态景观。表流与潜流结合处设置生态护岸,斜坡种植植被,使湿地与城市环境结合。该工程通过“集中预处理(西部污水处理厂) + 湿地”相结合的处理思路,可以更好地结合景观设计与周边的景观环境和谐的生态环境系统,符合周边土地利用以居住和旅游为主的功能定位,突出生态、环保、休憩理念,实现环保与旅游业发展相结合;同时,湿地具有科普教育、休闲娱乐等功能,可也为市民提供一个体验湿地美景的休憩场所,从而为改生态修复工程增添了突出的社会环境效益。

3.5. 农村分散面源污染整治工程

2014~2015年,对犟河流域内34个行政村(社区)全部实施农村面源污染整治,内容包括污水收集处理、垃圾收集转运及种植业、养殖业的面源污染治理等,减少农村面源污染排放。工程所在地地处丘陵地区,地形复杂,人口居住分散,污水的集中收集困难。因此,工程区内不适宜采用占地面积大的处理工艺,选用污水处理工艺应适合单户家庭或联户的生活污水处理;同时考虑到农村地区经济水平不高,因此应选择运行成本低,维护简单,占地少,技术较成熟的基建。根据工艺的分析比较以及当地实际情况,根据面源污染的排放特点和处理要求,本着推荐工艺基建投资省、运行费用低、维护要求低等原则,一般处理量在15户以内采用人工湿地,庭院式污水处理系统 [10] [11] ;16~180户之间的采用一体化人工快渗装置 [12] 、AOBR工艺 [13] ;180户以上采用土建人工快渗工艺,当用地紧张时采用AOBR工艺。

4. 流域治理与修复技术应用

4.1. 人工快渗工艺

人工快渗系统主要由预处理单元、人工快渗系统及后处理单元构成,通常采用淹水和落干相交替的工作方式,利用土壤含水层对污水进行综合处理,通过截留、吸附和生物降解的协同作用使污染物得以去除 [14] 。Wang等人 [15] 使用CRI处理高速公路收费站收集的废水,发现COD、悬浮固体、氨氮和总磷的平均去除率在90%~92%,相较普通A/O处理技术,CRI耗能更少,成本更低,在农村地区管理也更为方便。Kang等 [16] 对工艺进行改造后(如添加海绵铁)发现可以促进磷的吸附。高密度澄清池是混合凝聚、加速絮凝、沉淀分离3个功能的集成 [17] 。作为人工快渗池预处理单元,该池主要除去水中的颗粒物,减少人工快渗系统入水的污染物浓度,防止人工快渗系统发生堵塞 [18] 。

4.2. 人工湿地系统

黄龙生态湿地由复合型潜流湿地和表流型人工湿地组成。在潜流人工湿地中,垂直潜流湿地有很强的硝化能力,而水平潜流湿地有很强的反硝化能力,因此复合型潜流湿地成为较为热门的选择 [19] [20] 。复合潜流人工湿地的水体流态既有水平流也有竖向流。同时也可选用不同植物多级串联使用,采用复合垂直流人工湿地处理城镇居民生活污水的研究表明,其对COD、BOD5、氨氮、总磷、总悬浮固体、细菌总数和浊度的去除率均高达80%以上 [21] 。表流型人工湿地的水面位于湿地填料层以上,水流呈推流式前进,植被密度一般占水面面积的50%以上 [22] ,其投资少,运行费用低,维护简单。在犟河流域综合治理工程中,黄龙表流生态湿地由生态滞留塘和水质稳定塘并联或串联组成。生态滞留塘水深0.3~0.8 m,依靠塘内形成的一定容积,提高污水在塘内的水力停留时间,通过在不同的水深配置不同的植物,实现对污水中悬浮物的大部分去除、部分有机污染物、氨氮和总磷的削减。塘内种植香蒲、芦苇等挺水植物,不同植物分片进行种植,通过优化植物组合,去除河水中部分污染物。水质稳定塘水深0.5~1.5 m,该区域生态多样性较为丰富,利用种植水生植物调整表流人工湿地的形状,使水面感官上自然弯曲,对湿地景观进行充分考虑。塘内以净化能力较强、地下根茎发达、地上枝叶生物量大的湿地植物为主,由沉水植物、挺水植物、浮水植物等共同组成的生态稳定区。植物类型包括芦苇、香蒲、茭白、荷花、睡莲、莲藕等。

4.3. 河道生态修复技术

在犟河流域河道综合整治工程中用到的主要生态修复技术包括河岸生态缓冲带、生态护岸、生态跌水堰、生态疏浚、植物修复等。

河岸生态缓冲带是介于河道和河岸之间的生态过渡带,具有明显的边缘效应,河岸生态缓冲带尽可能采用多孔渗水路面,植物种植采用本土树种,建立乔、灌、草层级结构,功能完善的河道天然植被带,发挥其生态功能 [23] 。

生态护岸是指恢复后的自然河岸或具有自然河岸可渗透性的人工护岸,可以充分保证河岸与河流水体之间的水分交换和调节功能,同时具有一定的抗洪强度 [24] 。它能有效的减少雨水对泥土护岸的冲刷,减少泥土岸堤向水体释放氮磷营养盐,削减面源污染。在一定范围内,流量越大,植物保护堤坝免受冲刷的效果越明显 [23] 。同时相对于混凝土堤岸,生态护岸不仅增强水体动植物交流,还能增加微生物附着载体的表面积,同时为鱼类提供栖息地 [24] 。护岸材料尽可能使用木桩、竹笼、卵石等天然材料 [25] ,这些材料具有抗侵蚀性、抗冲击性,又具有渗透性。

生态疏浚是工程、环境、生态相结合的修复技术。河道底泥生态疏浚技术工艺的核心技术包括:疏挖深度设计、沉积物疏挖形式、空间定位技术、满足生态恢复需求的施工方式设计、余水处理和疏挖底泥的处置等 [26] 。在生态疏浚后,可以根据河道自然条件,在河道上设置鹅卵石跌水坝,形成2级跌水,使河道水在自然流动过程中处于富氧状态,加速河道微生物对污染物的自然降解速率。

砾石生态河床是根据河道断面地形特点,在局部顺直、稳定、坡降介于0.5%~4%的河道断面上安放砾石或砾石群,修复河道结构的复杂度和水力条件的多样性,从而增加平摊河道的栖息地多样性 [27] 。根据侯俊等 [28] 的研究,砂砾石生态河床河段对污染物质的截留效果明显好于自然河床河段的,对氨氮和总磷的截留率可分别达到37%和25%,并且该河床中的水生动植物在敏感物种数、分类单元数和生物数量密度等方面均优于自然河床。

河床水生植物修复是在泥质基础上种植水生植物,通过水生植物的恢复带动河道生态系统的恢复。最终使河流进入良性的生态循环。在犟河治理工程中,选取了适当河段,恢复河床泥质基础并铺设生态性能良好的基土和卵石,同时,在河道较宽、水深较浅区段种植挺水及沉水植物。一般挺水植物适宜水深范围为0~40 cm;浮叶植物适宜水深范围为20~100 cm;漂浮植物通常对水深没有上限要求;沉水植物适宜水深范围为30~200 cm [29] 。

5. 流域治理效果分析

5.1. 水质变化效果分析

根据十堰市环境监测水质监测数据,与2012年相比,东湾桥断面水质从劣Ⅴ类提升到Ⅳ类水质,水质提升效果明显,COD、氨氮和总磷浓度分别从2012年的37.4 mg/L、5.81 mg/L和0.49 mg/L (2012年均值),削减到2016年的17.5 mg/L、0.51 mg/L、0.20 mg/L (2016年前三季度均值),从2016年的污染物均值来看,犟河水质已达到地表水Ⅲ类水质标准水质改善成效显著,达到阶段治理目标。

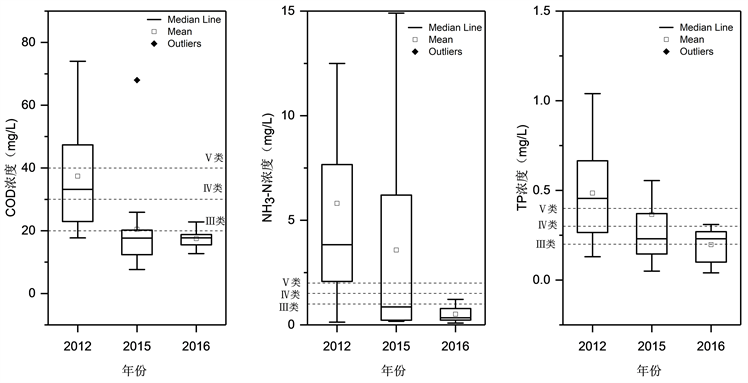

Figure 2. Comparison of COD, NH3-N, and TP in Jiang River Basin in 2012, 2015 and 2016

图2. 犟河流域2012年2015年与2016年COD、氨氮和总磷浓度比较

从图2可看出各污染物的浓度均值逐年下降,在2015年时,COD的均值已经接近地表水Ⅲ类水的水平,2016年时COD的均值已达到地表水Ⅲ类水水平;相较2012年与2015年,2016年前三季度犟河氨氮浓度已大幅度下降,氨氮均值能达到地表水Ⅲ类水质标准,总磷浓度在部分月份能达到地表水Ⅲ类水质标准。可见,犟河流域污染治理成效显著,但是总磷的削减仍需加强。同时,相较2012年与2015年的箱线图,2016年箱线图的箱子的长度较小,说明在综合治理后犟河流域各指标污染物浓度波动较小,水质较为稳定。

5.2. 污染物削减效果分析

本项目实施并正常运行后,COD实际削减量(760.73 t)远超过“十二五”目标削减量(290 t),氨氮实际削减量(162.16 t)接近目标削减量(176 t)。总体来看,犟河河口断面COD和氨氮浓度在2016年前三季度指标稳定在Ⅳ类标准,其他指标未稳定达到Ⅳ类标准,基本达到阶段治理目标。

6. 结论

犟河流域的综合治理及工程实践表明,排污管网的建设对于污水的收集处理十分重要,若雨污不分、清污不分将极大地降低污水厂的处理效率。在河道综合整治中,应综合考虑行洪排涝、生态修复和活动游憩休闲功能,合理配置工艺组合,使治理工程达到较好的环境效益与社会效益。

基金项目

国家“十二五”重大科技专项海河项目子课题(2015ZX07203-007-005-02)。

NOTES

*通讯作者。