1. 研究背景与意义

党中央、国务院历来高度重视耕地保护工作,多次强调耕地必须数量质量并重管理,要求在做好耕地数量管控的同时,加强耕地质量管理和生态管护。基于《农用地质量分等规程》(GB/T 28407-2012)开展的耕地质量分等调查评价具有突出产能的特性,但也存在一些难以解决的问题,比如自然地理特征不够突出、地方工作量加大、基础数据现势性不足、地方部门工作难度加大、成果准确性难以确保等 [1] 。

为更好地适应生态文明建设需要,改进原耕地分等调查评价方法,形成了新的耕地资源质量分类体系 [2] [3] 。耕地资源质量分类继承了土地资源分类思想,是耕地质量分等体系的改进,不再反映多种条件下的综合质量等,而是着力客观、准确掌握耕地资源质量的真实状况,构建耕地资源质量属性特征明显的质量分类数据,有利于揭示耕地资源质量条件时空变化,为自然资源管理提供有力支撑 [4] 。2021年12月,自然资源部将耕地资源质量分类年度更新与监测工作纳入全国国土变更调查工作中。本文结合海安市实际情况,通过分析海安市耕地资源质量分类现状和监测样点的指标数据情况,分析目前存在的问题,并提出相关的对策建议,为落实耕地数量、质量、生态“三位一体”保护提供支撑。

2. 研究程序与数据来源

2.1. 研究区概括

海安市地处东部苏中平原地区,与如东、如皋、泰兴、姜堰和东台接壤。通扬运河横穿东西,串场河纵贯南北,将海安分为河南、河北、河东三个不同自然区域。整个地势是南高北低,均匀倾斜,高差颇大。海安市境内土壤发育于古泻湖沉积和黄泛冲积物、海相沉积物、长江冲积物之上,第二次土壤普查将全县土壤分为水稻土、潮土、盐土3个土类、5个亚类、12个土属、30个土种。市级行政区土地面积1184平方公里,耕地面积541.01平方公里,占土地面积的45.69%。

2.2. 数据来源

本文收集到的数据来自海安市自然资源和规划局、海安市生态环境局和海安市农业农村局。数据主要包括四个方面:① “三调”耕地资源质量分类资料。② 年度变更调查资料。③ 土地整治项目资料。④ 其他农用地自然条件资料等。

2.3. 研究程序

1) 前期准备

以海安市第三次国土调查工作为依托,明确研究目标和研究方法,制定耕地资源质量分类年度更新与监测实施方案。

2) 确定调查样点

对于年度更新范围内的耕地和恢复地类,需结合上年度质量分类数据、项目资料和外业调查,获取质量分类数据。开展外业调查样点数量根据年度更新图斑类型和收集到的数据情况综合确定。

对于监测样点的布设,按文件要求海安市总数为66个,分为3个年度,平均每年度布设样点22个。样点的选取参考划定的永久基本农田,面积较大、稳定且不易受灾害影响的区域。

3) 开展外业调查

在更新和监测范围内,按照选取的调查样点,重点调查土壤条件的4个指标值,实地确定土层厚度,同时采集土壤样品,分析化验土壤质地、土壤有机质含量和土壤pH值。

4) 成果编制

结合收集到的数据和外业调查确定的土壤指标,确定并填写耕地资源质量分类年度更新和监测指标数据,生成相应的数据库,并编制数据分析报告。

3. 成果分析

3.1. 耕地资源质量变化情况

耕地资源质量分类年度更新范围包括新增和减少耕地、二级地类发生变化耕地、新增和减少可恢复的农用地和恢复属性发生变化的农用地,以及通过土地整治、高标准农田建设等项目实施质量发生变化的耕地和可恢复的农用地。海安市耕地与恢复地类现状与变化数据使用部下发的国土调查数据库中的数据,没有对数据库中的地类图斑位置、形状及地类、面积等属性进行修改和删减。具体情况如下:

1) 新增耕地资源质量分类情况

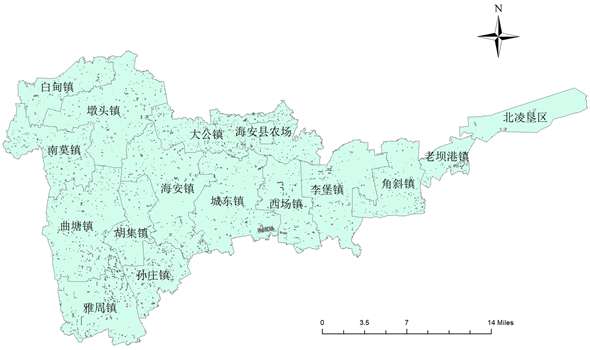

根据部下发的国土调查数据库中的数据,海安市2021年度新增耕地893.12公顷,图斑6458个,其中水田面积426.66公顷,图斑2652个;水浇地面积447.67公顷,图斑3550个;旱地18.79公顷,图斑256个。范围分布在各个街道、乡镇,其中大公镇最多,面积为103.35公顷(如图1)。

Figure 1. Distribution of new cultivated land in Hai’an City

图1. 海安市新增耕地分布

新增恢复地类694.89公顷,图斑2146个,其中工程恢复面积677.72公顷,图斑2081个;即可恢复面积17.17公顷,图斑65个。范围分布在各个街道、乡镇,其中西城街道最多,面积为88.26公顷(如图2)。

Figure 2. Distribution of newly restored land class in Hai’an City

图2. 海安市新增恢复地类分布

2) 减少耕地资源质量分类情况

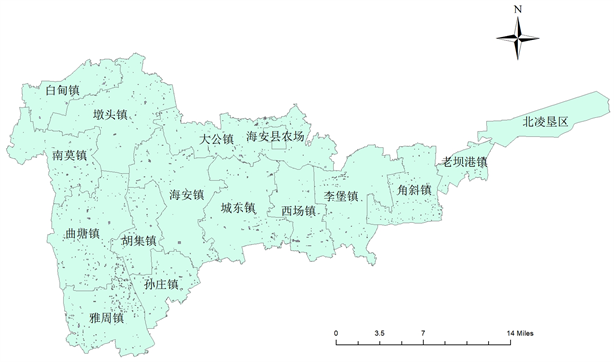

根据部下发的国土调查数据库中的数据,海安市2021年度减少耕地1106.44公顷,图斑5555个,其中水田面积839.96公顷,图斑3761个;水浇地面积210.93公顷,图斑1280个;旱地面积55.54公顷,图斑514个。范围分布在各个街道、乡镇,其中城东镇最多,面积为170.66公顷(如图3)。

Figure 3. Distribution of reduced land in Hai’an City

图3. 海安市减少耕地分布

减少恢复地类519.23公顷,图斑2486个,其中工程恢复面积74.77公顷,图斑354个;即可恢复面积444.46公顷,图斑2132个。范围分布在各个街道、乡镇,其中雅周镇最多,面积为78.12公顷(如图4)。

Figure 4. Distribution of reduced recovery land class in Hai’an City

图4. 海安市减少恢复地类分布

3) 变化地类耕地资源质量分类情况

根据部下发的国土调查数据库中的数据,海安市2021年度二级地类变化耕地面积44.06公顷,图斑398个,其中水田面积减少了24.74公顷,水浇地面积增加了30.83公顷,旱地面积减少了6.09公顷(如图5)。

Figure 5. Distribution of cultivated land with secondary land class changes in Hai’an City

图5. 海安市二级地类变化耕地分布

恢复属性变化面积6.79公顷,图斑42个,其中即可恢复面积减少了6.79公顷,工程恢复面积增加了6.79公顷(如图6)。

Figure 6. Change distribution of restoration attribute in Hai’an City

图6. 海安市恢复属性变化分布

4) 总体变化情况

根据部下发的国土调查数据库中的数据,海安市2021年度耕地资源与2020年度比较,耕地面积减少了213.32公顷,比例为0.39%,其中水田面积减少了438.05公顷,比例为0.97%;水浇地面积增加了267.57公顷,比例为3.66%;旱地面积减少了42.84公顷,比例为2.32%。

恢复地类面积增加了175.66公顷,比例为1.65%,其中即可恢复面积减少了434.08公顷,比例为5.29;工程恢复面积增加了609.74公顷,比例为24.82%。

3.2. 耕地质量分类总体情况

1) 数量和结构情况

根据2021年度国土变更调查数据库(表1),海安市耕地图斑106356个,耕地总面积54100.75公顷。其中,水田图斑61306个,面积44712.37公顷,占耕地总面积的82.65%;水浇地图斑27593个,面积7580.91公顷,占耕地总面积的14.01%;旱地图斑17457个,面积1807.48公顷,占耕地总面积的3.34%。恢复地类图斑27299个,图斑总面积10842.95公顷。其中,即可恢复图斑20405个,面积7776.48公顷,占耕地总面积的71.72%;工程恢复图斑个数6894个,面积3066.47公顷,占耕地总面积的28.28%。

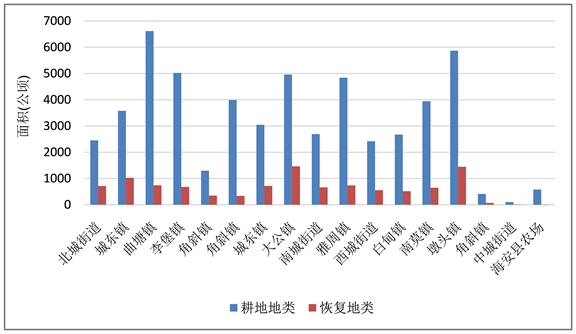

2) 分布情况

海安市的耕地在全市所有乡镇均有分布。其中,曲塘镇耕地面积最多,共计6600.05公顷,占全市耕地总面积12.2%;中城街道由于行政管辖面积较小,且其作为城区,耕地面积也最少,共计89.89公顷,占全市耕地总面积0.17%。大公镇恢复地类面积最多,共计1452.54公顷,占全市恢复地类总面积13.4%;中城街道恢复地类面积最少,共计13.77公顷,占全市恢复地类总面积0.1%。海安市耕地地类及恢复地类分布情况如下表2、图7。

Table 1. Cultivated land and recoverable land class structure in three adjustment areas in Hai’an City (Unit: unit, hectare)

表1. 海安市三调耕地与可恢复地类结构(单位:个、公顷)

Table 2. Distribution of cultivated land and recoverable land class in three adjustment areas in Hai’an City (Unit: hectare)

表2. 海安市三调耕地与可恢复地类分布(单位:公顷)

Figure 7. Distribution of cultivated land and recoverable land class in three adjustment areas in Hai’an City

图7. 海安市三调耕地与可恢复地类分布

3.3. 耕地资源质量分类监测情况

根据耕地资源质量分类年度更新与监测实施方案和规程要求,2021年度海安市监测样点选取了22个,通过外业调查获取土层厚度、土壤质地、土壤有机质含量、土壤pH值等4个土壤条件指标属性信息,并将调查信息上传到“国土调查云”平台的耕地资源质量分类模块。监测数据库的生成以部下发的2021年度耕地土层为基础,提取监测样点相应图斑,生成耕地监测图层,根据外业调查结果,获取土壤条件4个指标数据,其他数据从2021年度耕地资源质量分类数据库中提取。具体情况如下表3、图8。

Table 3. Summary of cultivated land resource quality monitoring samples in Hai’an City (Unit: hectare)

表3. 海安市耕地资源质量监测样点汇总(单位:公顷)

Figure 8. Distribution of monitoring samples in Hai’an City

图8. 海安市监测样点分布

4. 存在的问题

海安市的耕地资源管理主要存在着以下几个问题:

一是耕地资源管理当中缺乏明确的机构,责任主体不明确。在法律法规上,缺乏具体的耕地资源质量管理办法。在实际操作上,民众的积极性不高,耕地保护意识浅薄,各种激励和扶持政策稀少。

二是劳动力缺乏。随着大批素质较高的农民向非农产业转移,农村劳动力老龄化、女性化的趋势明显,导致主要劳动力人群文化程度普遍较低,思维方式陈旧,只能按照传统的农业生产模式进行劳作,从而影响农业新技术、新成果的推广应用和农业结构调整步伐,不利于提升耕地质量提高。

三是随着工业经济的快速发展和城市建设的不断推进,大量耕地不断向非农用地流转,耕地总量每年减少。并且受到工业“三废”污染,面广量大的城镇生活污染,排放大量的生活污水和生活垃圾,农村高强度使用农药、化肥,使生态农业建设面临压力较大。

四是土地后备资源匮乏。海安市土地经过多年开发,可利用土地已基本得到利用,未利用土地数量较少。随着人口增加,经济发展和城市化进程加快,今后还将占用一部分耕地,使人地矛盾更为突出。过去由于有大片荒地可开垦,用去的耕地可以开荒补充,可以弥补各项建设对耕地的占用。今后由于无荒可开,很难弥补耕地减少量。

5. 耕地质量管理的对策与建议

改进后的耕地资源质量分类体系与原耕地质量分等体系相比,不再保留分等体系中逐级修正得到各级指数并划分等别的方法;而是在统一的指标体系内分级界定由气候、地形、土壤、生态环境、利用状况等决定的耕地资源质量类型,对耕地资源质量进行科学分类,符合尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念 [4] 。

综上,第三次全国国土调查中的耕地资源质量分类专项调查是在上轮国土资源部开展的耕地分等工作所依据的《规程》基础上发展起来的,也是土地适宜性评价、土地类型分类和土地资源分类的继承与发展 [5] 。研究通过深入分析海安市耕地资源质量年度变化情况,拓展了耕地质量的评价标准,为加强耕地资源质量管理提出了相应的对策与建议。

1) 将耕地质量建设与管理纳入政府的目标考核内容

耕地质量建设是保障国家粮食安全的必由之路,是提高农业综合生产能力的关键所在,是促进农业增效农民增收的现实需要,是改善生态环境、促进人和自然和谐发展的重大举措。为此,要切实加强对耕地质量建设的领导,并把它纳入政府的目标考核内容,并明确奖惩措施,确保完成耕地质量建设目标。

2) 建立耕地质量管理体系,明确耕地质量管理主体

目前,我国耕地数量管理的组织体系较为健全,但耕地的质量管理体系建设相对滞后。1980年全国第二次土壤普查以后,在农业技术推广系统中增设了土壤肥料技术推广机构,对开展耕地质量建设发挥了重要作用。但由于该机构属事业性质,所以工作职能长期局限于技术指导服务的范围,对耕地质量行政管理的作用发挥得很小。由于农业行政管理体制中缺少明确的耕地质量管理机构,所以耕地的质量管理长期处于松驰状态。

为此,加强耕地质量建设与管理必须首先明确管理主体,在自然资源和农业农村主管部门内建立相应的管理体系,承担法律赋予的管理任务。可利用现有的农业技术推广体系,进一步充实力量,从上到下形成完整的耕地质量管理组织体系,明确其耕地质量建设的技术指导与依法管理的双重职能,规范管理程序,由自然资源和农业农村主管部门具体履行耕地质量管理的义务。

3) 建立耕地质量变化预警预报系统,对耕地质量进行动态管理

耕地质量受社会经济、人类生产活动的影响很大,因此,长期处于动态变化之中。建立耕地质量预警预报系统的目的是监视耕地地力和环境质量的变化动态,以便及时发现问题,指导耕地培肥、改良和环境整治。其方法主要包括搞好定位监测,收集动态变化信息和积累动态信息数据,建立计算机信息系统两个方面。

4) 健全耕地保养管理法律法规体系,依法加强耕地地力建设与保养管理

健全耕地保养管理的法制体系是提高耕地质量的根本保证。目前,我国已有《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国基本农田保护条例》《基本农田保护区环境保护规程》等,江苏省制定了《江苏省土地管理条例》《基本农田保护条例》等,明确了土地使用、管理的各项法律规定。按照这些法律规定,要制定具体的耕地质量管理办法,使耕地质量管理进入法制化轨道;并要制定有利于耕地质量提高的各项激励和扶持政策,调动耕地使用者和管理者对耕地质量建设的积极性。全面实现对耕地质量的依法监管和各项技术措施的准确到位。

5) 建立耕地保养专项资金,加大政府对耕地质量建设的支持力度

耕地数量的减少必须依靠质量的提高来加以弥补。从工业利润中提取部分资金用于耕地质量建设,提高现有耕地的生产能力。根据国务院[2004] 8号《关于将部分土地出让金用于农业土地开发有关问题的通知》和财政部、国土资源部财综[2004] 49号《用于农业土地开发的土地出让金使用管理办法》的规定,江苏省人民政府办公厅苏政办发[2004] 104号文转发了江苏省财政厅、国土资源厅关于将部分土地出让金用于农业土地开发的意见,明确了农业土地开发资金的比例,制定了相应的筹集和管理办法。国家已明确了耕地质量建设的资金渠道,必须按规定增加对土地整理复垦、耕地质量建设和农田基本建设的投入,确保耕地质量建设和管理工作的顺利开展。

6) 提高耕地质量建设措施的到位率

耕地质量的提高最终决定于技术措施的到位率。因地制宜,采取不同的土壤改良及耕地质量提升措施 [6] 。要继续加强耕地的灌排设施建设,提高抗灾能力;进行以“山水林田湖草是生命共同体”为内容的耕地农田基本建设,在改善外部条件的同时,做好生态系统的保护;狠抓以“增施有机肥、推广配方施肥”为主要内容的改土培肥技术,减少生态环境污染,提高耕地地力的内在质量。采取制定耕地地力建设的年度实施规划,有计划地分期组织实施;强化行政推动力度,加快耕地质量建设的速度;开展耕地质量建设各项技术措施的示范引导,不断扩大推广应用范围。

参考文献