1. 引言

结合软土的特征,开展必要的软土地基处理,对软土地基段公路的安全运营有重要的作用。目前已有许多学者和工程师 [1] [2] [3] [4] [5] 开展了软土地基处理方面的研究,其成果可为软基处理措施的确定提供依据,使软基的处理更加经济合理。

徐晓云等 [6] 结合工程案例,研究了加载速率以及地基处理型式对公路软基变形的影响,加载速率对软基变形速率影响显著;地基处理方式的不同对软基的稳定性也有重要影响,且地基排水性能越好,越能提升软基的稳定性。陈继彬等 [7] 以固结理论为基础,考虑碎石桩处理后软基强度和排水固结能力的变化,提出了碎石桩复合地基的固结计算方法,并修正了临界填筑高度的计算公式。李然等 [8] 采用有限元软件ABAQUS,研究了桩长变化规律及处理范围对消除跳车的影响。水泥搅拌桩可有效缓解桥头跳车。杨涛等 [9] 通过现场监测沉降和位移,对比分析了塑料排水板以及碎石桩处理软基的效果。杜海伟等 [10] 针对软基存在薄硬夹层的情况,提出在深厚软基中,长短桩复合地基比其他处理方案有更好的经济、技术优势。叶观宝等 [11] 采用有限元分析了针对长板–短桩工法、排水固结法以及水泥土搅拌桩法,三种工况下路堤及地基的性状。研究了该复合地基加固机理以及特性。综上所述,不同软基处理方式对应的处理效果也不同。

某高速公路桥尾段路基发生沉降坍塌,需对其原因以及经处治后的软基路段稳定性进行评估,可以为公路软土路基失稳处治后路基变形及稳定性评估提供理论支撑,并可作为相似评估项目的参考。

2. 项目概况

2.1. 项目背景

某高速公路桥尾K116 + 561.5~K117 + 120段(以下简称“该路段”),整体呈南北走向,长558.5 m,属于两高架桥之间的路基部分,该路段属于江汉河湖冲湖积平原区,地势平坦而低洼,沟渠纵横,水网密布,地下水位高,见图1。

Figure 1. Geomorphologic map of soft foundation section

图1. 软基路段现状地貌图

为了解该路段路基沉降坍塌原因以及经处治后的软基路段稳定性,对该段路基沉降坍塌进行原因分析及处治后路基现状稳定性评估技术服务。

2.2. 地层岩性

该路段位于江汉平原湖区,全部为第四系所覆盖,且第四系覆盖层厚度较大,前期勘察均未揭穿该地层。该路段左线工程地质纵断面图见图2。

Figure 2. The left-line engineering geological profile of the section

图2. 该路段左线工程地质纵断面图

3. 路基沉降坍塌原因分析

该路段根据施工现场反馈信息,按动态设计原则进行了多次变更,在施工过程中主要的路基沉降坍塌情况主要表现为下列几个方面:

1) 在清表作业时,施工机械沉陷;

2) 在施工K116 + 679、K116 + 893处构筑物时,基坑开挖困难,基础下沉;

3) 在施工中州高架桥尾部分路基时,出现较大沉降和路堤施工时垮塌。

通过对勘察设计及施工资料进行分析,该路段路基滑移原因归纳如下:

1) 该路段位于冲湖积平原地貌区,地势平坦、开阔、沟渠纵横;地层岩性为第四系全新统冲积、湖积淤泥质土;地基土基本处于饱和状态,软土的抗剪强度较低、压缩性高,地基承载力低,在路基压力作用下容易形成圆弧形失稳滑动。

2) 由于该段路基右侧为一施工便道,施工时便道已通行三年,在三年过程中便道经过多次沉降–回填–碾压,该路段右侧沉降、固结基本完成,这样路段左右两侧地基的强度形成了左右不均衡性(右强、左弱),当压应力达到一定的数值后必然要向软弱方向释放,因此该段路基向左侧产生了滑移(地基强度的不均衡性是产生滑移原因之一)。

3) 该路段路基处于冲湖积平原地区,地势比较低凹,地表沟渠池塘发育,长期有积水现象,排水不畅,始终处于潮湿状态,路基底部砂砾排水垫层难以发挥排水作用,在路基滑移之前,又连续下雨,使路基处于饱和状态,并且淤泥质软土层下部为粉质黏土,透水性相对较差,右侧便道碾压密实后,渗水通道被堵塞,路基填筑后,淤泥质土层沉降排水过程中,造成从右侧向左侧的渗水压力(排水不畅也是造成路基滑移的原因之一)。

4) 该路段设计采用填砂路基,边部设置2 m宽包边土,砂土黏聚力低,内摩擦角较小,路基的整体性相对较差,沉降过程中,包边土与砂基分离,造成包边土基底局部压力过大,导致地基承载力不足而失稳。

4. 路基现状稳定性评估

4.1. 该路段设计变更情况

本次路基现状稳定性评估拟先对该段路基取典型断面进行稳定性分析,分析其路堤整体稳定性后再进行路基沉降计算分析。

K116 + 561.5~K117 + 120路段总长558.5 m,受地质环境条件的限制该段高速公路建在江汉平原深厚的软土地基上,结合该段路基上设置的构筑物情况,在该路段全部进行了粉喷桩处理后,按照动态设计原则,最后对该段软土路基最终进行了预应力管桩分段加固处理,预应力管桩桩径为400 mm,壁厚70 mm,桩长15 m,桩间距1.5 m。最终采用了三种预应力管桩处理方法,即路基两侧边坡放坡宽度及反压护坡道区域设置预应力管桩、全断面采用预应力管桩处理、路基两侧反压护坡道区域设置管桩。

K116 + 561.5~K117 + 120路段具体处理情况如下:K116 + 561.5~K116 + 577段长15.5 m,属于中州高架桥桥尾部分,基本为中州高架桥桥台;K116 + 577~K116 + 647段长70 m,属中州高架桥桥台与路基相邻部位,全断面采用预应力管桩处理;K116 + 647~K116 + 858段长211 m,属一般路段,采用路基两侧反压护坡道区域设置管桩处理;K116 + 858~K116 + 928段长70 m,属于箱涵、通道区域,在K116 + 858通道两侧各30 m采用了全断面预应力管桩处理;K116 + 928~K117 + 120段长192 m,属一般路段,采用路基两侧反压护坡道区域设置管桩处理。

4.2. 典型计算断面分析

该路段经过粉喷桩地基处理后,根据该路段的构筑物分布情况,分别分段采用了三种不同管桩处理方式对该路段软土进行了加固处理,以下针对三种不同加固路段进行典型断面分析。

1) K116 + 561.5~K116 + 577段(15.5 m)

该路段属于高架桥的桥台部分,高架桥基础采用钢筋砼桩基础,基桩穿过了软土层,以软土下部砂土层为持力层,将上部结构荷载传递至砂土层中。所以,K116 + 561.5~K116 + 577段基本上不受软土影响,工后监测显示高架桥结构稳定,沉降变形满足规范要求。因此,本次软土路基现状稳定性评估不考虑该段的整体稳定及沉降变形计算分析情况。

2) K116 + 577~K116 + 647 (70 m)、K116 + 858~K116 + 888段(30 m)和K116 + 898~K116 + 928段(30 m)

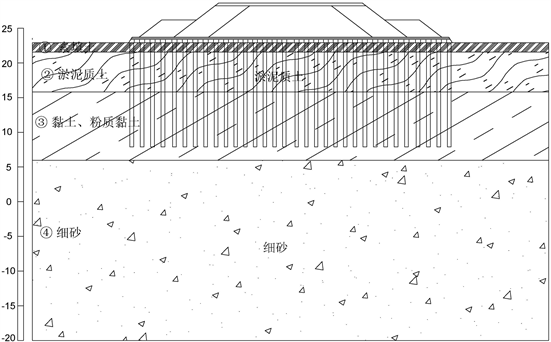

根据实际工程地质条件、路基路面结构情况以及软土处理情况,选用北侧的K116 + 630断面抽象为该种类型的现状典型横断面图(图3)。

Figure 3. Typical sectional views of K116 + 858~K116 + 888 and K116 + 898~K116 + 928

图3. K116 + 858~K116 + 888、K116 + 898~K116 + 928段现状典型断面图

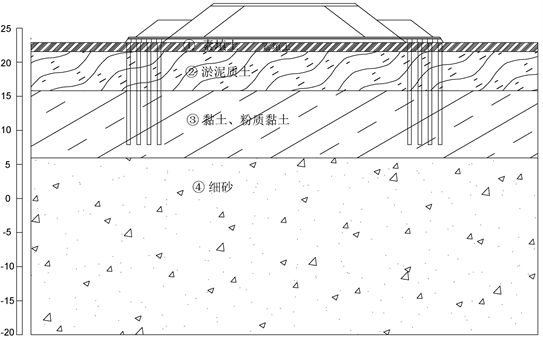

3) K116 + 647~K116 + 858 (211 m)和K116 + 928~K117 + 120段(192 m)

据此选用K116 + 647~K116 + 858的中间断面K116 + 750断面作为基础,抽象该种类型的现状典型横断面图(图4)。

Figure 4. Typical sectional views of K116 + 647~K116 + 858 and K116 + 928~K117 + 120

图4. K116 + 647~K116 + 858、K116 + 928~K117 + 120段现状典型断面图

4.3. 路堤整体稳定性分析

根据该路段软土路堤的实际地质环境条件,按照上节分析,取K116 + 630断面、K116 + 750断面作为稳定性计算和沉降分析的典型断面,采用Midas GTS NX有限元软件分别建立有限元模型,对典型断面的变形过程进行二维数值模拟,计算分析不同状态和工况下的边坡稳定性状况,计算稳定性系数,评价该路堤边坡稳定性。

对于断面K116 + 750主要计算分析在该路段施工完成后和施加行车荷载后两种状态下路堤边坡整体稳定性状况,计算稳定性系数,分析坡体塑性区变化情况。

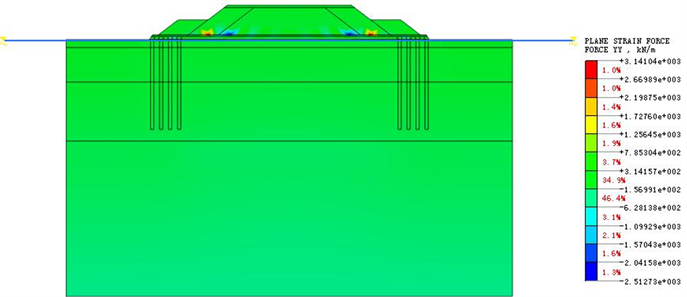

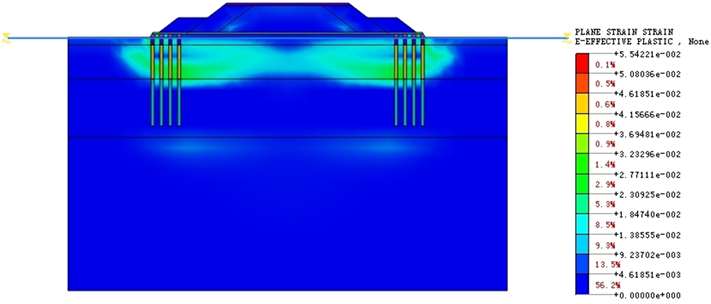

路堤在自重作用下,典型断面应力云图和塑性区分布如下图5、图6所示。

Figure 5. Stress Nephogram of embankment under dead weight

图5. 自重作用路堤应力云图

Figure 6. Distribution of plastic zone of embankment under dead weight

图6. 自重作用路堤塑性区分布图

按照《公路工程技术标准》(JTG B01-2014)第7部分要求施加行车荷载,路堤在自重及行车荷载作用下,典型断面应力云图和塑性区分布如下图7、图8所示,对该典型断面进行稳定性计算,得到路堤边坡安全系数为1.47。

Figure 7. Stress Nephogram of embankment under traffic load

图7. 有行车荷载作用路堤应力云图

.

图8. 行车荷载作用路堤塑性区分布图

从上述计算得到的应力云图及塑性区分布图(图5~8)可知,无论在自重或增加行车荷载作用下,软土层上部区域土体均处于弹性范围内,从塑性区的发展状态看,软土层下部区域土体也都处于弹性范围内,变形相对较大区域位于软土层与预制管桩交界区域,受两侧预制管桩侧向约束以及反压护道措施,变形仅出现在软土层局部区域。路堤边坡中未见连续塑性发展区,路堤边坡整体稳定(稳定性系数 = 1.47)。

采用同样的方法对断面K116 + 630进行了稳定性分析。路堤边坡中未见连续塑性发展区,路堤边坡整体稳定(稳定性系数 = 1.58)。

通过Madis GTS有限元计算可知,在增加行车荷载后路堤边坡安全系数为1.47 (K116 + 750)和1.58 (K116 + 630)。按照上述评价标准可知,该路段边坡稳定系数Fs均大于1.35,因此,该路段边坡处于稳定状态。

5. 地面沉降计算

5.1. 沉降计算

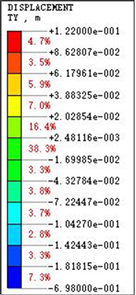

当K116 + 647~K116 + 858、K116 + 928~K117 + 120段路基施工完成后,自重作用下的竖向沉降位移如下图9所示。

Figure 9. Vertical displacement cloud chart of embankment under self-weight load

图9. 路堤自重荷载作用下竖向位移云图

由上图可知,在路堤自重作用下,路基产生了向下的竖向位移,路基两侧的预应力管桩外侧局部软土有稍微隆起。路基路面最大下沉位移量为698 mm,在路基两侧管桩以外局部隆起最大位移为122 mm。

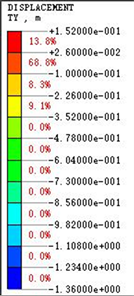

Figure 10. Vertical displacement diagram after applying traffic load

图10. 施加交通荷载后竖向位移图

在施加行车荷载以后,路基最终累计沉降位移如图10所示。由上图可知,在考虑交通荷载作用后,路基路面产生向下的竖向位移增加较多,最大位移量为1360 mm,路基两边管桩外侧局部隆起最大位移为152 mm。

当增加交通荷载以后,沉降影响深度明显增加,且路堤坡脚反压护道体外侧出现了局部少量隆起,方向向上。但由于反压护道体和管桩的作用,影响较小。施加交通荷载后,路基沉降范围有所扩大,最大沉降量增加了662 mm,但最大沉降位置基本不变,最大沉降位置基本位于路基中点处。

采用同样的方法对断面K116 + 630进行了地面沉降计算。

5.2. 基于有限元法的沉降计算结论

通过数值模拟可知,仅在路基两侧局部布设预应力管桩,工后沉降较大,当在路基全断面布置预制管桩加固时,处理效果相对良好。典型断面最大沉降值统计情况如下表1所示,由表可知,K116 + 647~K116 + 858路段仅局部采用预应力管桩处理后最终沉降量偏大,累计沉降值达1360 mm,工后沉降662 mm。K116 + 577~K116 + 647段工后沉降为121 mm。

Table 1. Statistical table of settlement calculation of typical section of road section

表1. 路段典型断面沉降计算统计表

6. 结论

分析了该路段的勘察、设计和施工情况,并对该路段在施工时出现的沉降及坍塌原因进行了分析,采用有限元法预测了该路段的工后沉降量,形成结论如下:

1) 勘察设计文件满足规范文件要求,施工过程按程序进行,业主单位按程序组织了设计变更等会议。

2) K116 + 561.5~K117 + 120段路堤边坡为高度公路路堤边坡,属一级路堤边坡,通过稳定性计算结果及通车至今运营实际情况,综合分析认为该路堤边坡整体处于稳定状态。

3) K116 + 577~K116 + 647段(70 m)、K116 + 858~K116 + 888段(30 m)和K116 + 898~K116 + 928段(30 m),属于桥台相邻处或箱涵通道处,实测该路段目前已完成工后沉降128 mm。建议对该段适当加铺沥青砼,加铺后满足工程需要。

4) K116 + 647~K116 + 858段(211 m)和K116 + 928~K117 + 120段(192 m)为高速公路一般路段,实测该路段目前已完成工后沉降516 mm。建议对该段适当加铺沥青砼,加铺后满足工程需要。

5) 建议后续加强路基监控。