1. 引言

台风是一种强大的热带气旋,通常伴随着大量的降水。当台风接近或登陆沿海地区时,会带来强降水,造成降水量短时间内急剧增加,即短时间内降水量大,降水强度高。沿海地区台风降水的分布往往不均匀,北方沿海地区的影响大于南方各分区,台风极端降水贡献率、台风与非台风降水差异是台风影响中国沿海地区降水极值概率分布的重要因素 [1] 。

近年来登陆或北上的台风又有增多的趋势,2019年登录北上山东的台风之多、单个台风影响时间之长、降水之强都非常罕见,给社会生产、人民生活带来极大的不便和严重的经济损失 [2] 。王媛等 [3] 统计了近20年影响山东的北上台风分类及降水落区,发现按大尺度环流形势进行分类,以台风登陆之后500 hPa中纬度是否存在槽、以西太平洋副热带高压的位置进行分类,分别分为3类,高留喜等 [4] 对影响山东的登陆北上类台风“利奇马”和“桃芝”进行对比分析,指出中纬度台风暴雨比较复杂,台风降水地形增幅作用尽管明显,但主要与台风结构和强度差异有关。胡桂芳等 [5] 对2019年山东夏季降水异常分析中发现,2019年夏季山东降水过程较少,时空分布不均,降水偏多主要是由台风“利奇马”影响所致,郭云谦等 [6] 指出山东降水和台风“第一象限”低层偏南急流强度相关性好,而台风环流持续维持、高度场的密集梯度及降水的潜热反馈共同导致低层急流长时间维持,西风槽及台风环流的强度对比是“利奇马”台风降水预报的关键因素。

超强台风利奇马是1949年以来登陆我国大陆地区强度第5位超强台风 [1] ,共造成浙江、山东、江苏、安徽、辽宁、上海、福建、河北、吉林9省(市) 64市403个县(市、区) 1000多万人受灾,造成人员伤亡、房屋倒塌、农作物绝收,直接经济损失达500多亿元 [7] 。本文通过分析台风背景下山东济南暴雨的高空环流场、风场、动力及热力结构特征、卫星探测资料演变等方面,分析引起暴雨的热力、动力、水汽条件以及天气系统演变特征,探究此次暴雨的天气成因及物理机制,力求为今后台风暴雨预报提供参考。

2. 资料来源

本文所用资料为NCEP FNL全球大气再分析资料、中国气象数据网发布的地面常规观测资料、中国台风网发布的台风最佳路径数据集、国家卫星气象中心网站发布的FY2G气象卫星探测资料。其中NCEP FNL再分析资料为水平分辨率为1˚ × 1˚、时间分辨率为6 h的位势高度场、海平面气压场等物理量及要素,常规探测资料包括山东省国家级气象站的逐日雨量、章丘站逐小时降雨等数据,卫星探测资料采用FY2G辐射产品中的相当黑体温度(TBB),本文内使用时间无特殊说明均为世界协调时。

3. 天气实况简介

3.1. 利奇马台风路径及影响

Figure 1. Typhoon Lekima moving track (black spot is Zhangqiu, Jinan)

图1. 利奇马台风移动路径(黑点为济南章丘)

2019年8月4日第1909号台风利奇马在菲律宾东部海域上空生成,生成后向西偏北方向移动并逐渐逼近东南沿海,强度逐渐加强。图1为台风利奇马8月4日~8月14日路径,利奇马于9日17时45分在浙江省温岭市沿海登陆,登陆时级别为超强台风,中心强度为930 hPa,台风中心附近风速达到16级,风速52 m·s−1。随后台风利奇马逐渐北抬,经由浙江、江苏后于11日12时50分登陆山东青岛,此时台风中心强度减小至982 hPa,级别为热带风暴级。在此期间利奇马经青岛、潍坊等地后移入渤海,12日03时在潍坊第三次登陆山东境内,并于08月14日00时移出我国境内。自生成到移出我国境内,利奇马经历了热带风暴级(8月4日)–超强台风(8月7日)–热带风暴级(8月11日)–热带低压(8月13日)的强度变化,并且表现出登陆强度强、影响范围广的特点。

3.2. 利奇马台风登陆期间强降水实况

受台风利奇马影响2019年8月10日20时至11日20时山东省出现了强度大、范围广、雨量大的一次强降水天气过程,台风利奇马成为山东有气象记录以来影响时间最长的台风 [8] 。此次强降水过程中,山东省多个气象站点降水量达到暴雨、大暴雨或特大暴雨级别。

根据山东省国家级气象站累计降水量统计表(表1)可知,依据根据《降水等级统一国标》(GB/T28592-2012)划分的降雨量等级标准,10日12时~11日12时山东省境内出现特大暴雨站点为2个站,分别是章丘、沂源,24小时累计降水量分别为286.3 mm、251.2 mm,达到大暴雨级别降水的站点为9个,出现暴雨级别降水的站点有5个。由此可见,此次大范围降水过程有雨量大、强度强的特点。

Table 1. Statistics of 24-hour accumulated precipitation from UTC 12:00 on August 10 to UTC 12:00 on August 11 in Shandong

表1. 山东8月10日UTC 12:00~11日UTC 12:00 24小时累计降水量统计

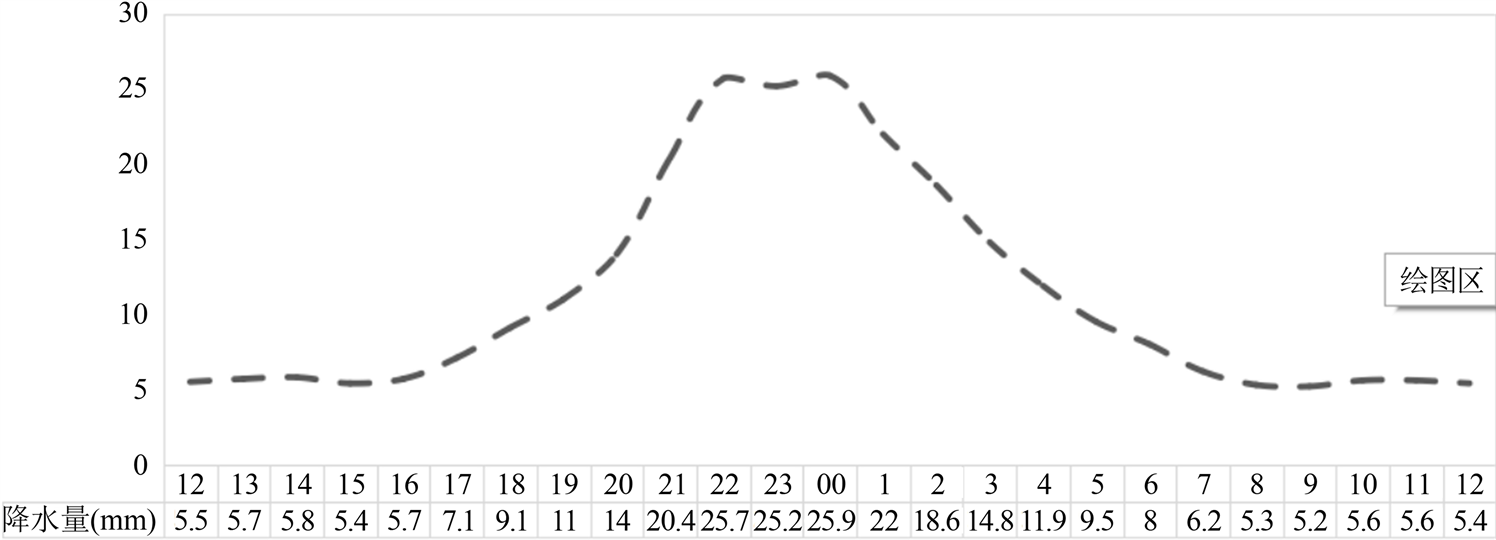

根据章丘站(站号:54727,坐标:117.57˚E、36.72˚N)逐小时降水量统计图(图2)可知,8月10日12时降水量为5.5 mm,并且此时起降水量逐渐开始增强并逐渐达到中雨级别。10日21时~11日02时期间,章丘站逐小时一小时降水量均大于15 mm,持续6个小时一小时降水量达到暴雨级别,11日02时候降水量逐渐开始转小。10日12时~11日12日,章丘站24小时累计降水量达到286.3 mm,为特大暴雨,期间最大小时雨强出现在11日00时,为25.9 mm。本文选取10日12时~11日12时降水过程中降水量最大的济南市章丘区作为研究对象,从引起暴雨的热力、动力、水汽及大气环流形势等方面着手分析,研究天气形势场、各相关物理量的特点及变化,为今后暴雨天气的预报提供参考。

Figure 2. Hourly precipitation statistics of UTC 12:00 UTC 10~11:00 UTC 12:00 UTC 10 in Zhangqiu

图2. 章丘站10日UTC 12时~11日UTC12时逐小时降水量统计

4. 高空环流形势分析

4.1. 500 hPa环流演变特征

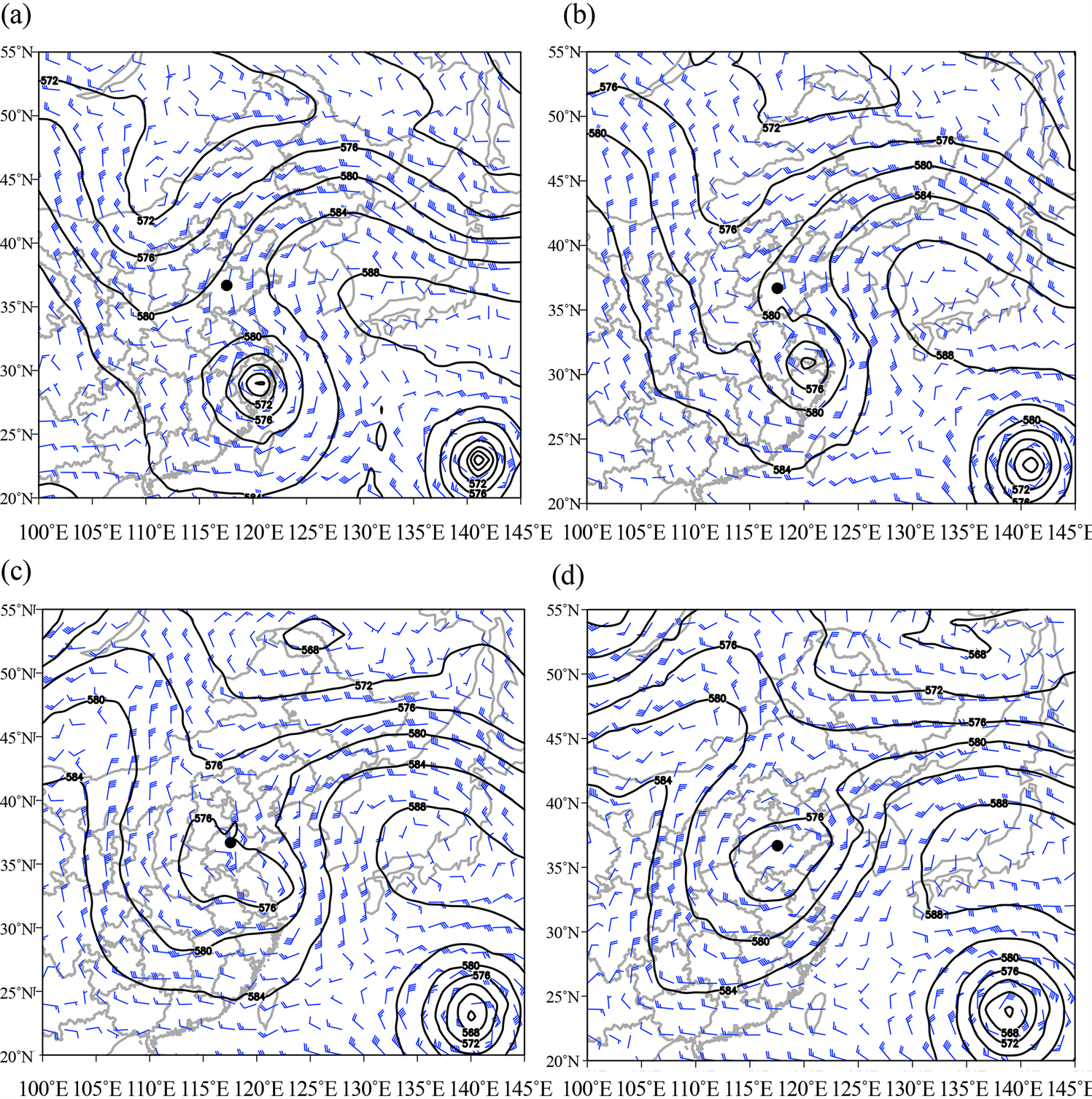

500 hPa高层环流场表现为10日00时(图3(a))在蒙古国中部至我国河套地区存在冷空气槽,其槽线延伸至陕西省南部地区,此时山东全省为高压脊区控制,处槽前强盛的西南气流控制之中,此时台风利奇马中心处120.8˚E、28.9˚N,已登陆福建省,此时台风中心气压为970 hPa,等级为超强台风级。10日12时(图3(b)) 500 hPa槽、脊稍有东移,其槽线略有北抬,此时台风利奇马已移至浙江北部,中心位于30.7˚N,120.2˚E,台风倒槽伸至江苏与山东南部交界附近。山东中东部受反气旋性环流控制。11日08时(图3(c)),台风利奇马的中心位于江苏东部沿海附近(33.6˚N, 120.2˚E),倒槽伸至山东中部。

Figure 3. 500 hPa situation field (black dot for Zhangqiu) (a) at 00:00 on August 10; (b) 12:00 on August 10; (c) 00:00 on August 11; (d) August 11, 12:00

图3. 500 hPa形势场(黑点为章丘) (a) 8月10日00时;(b) 8月10日12时;(c) 8月11日00时;(d) 8月11日12时

4.2. 850 hPa环流演变特征

低层850 hPa环流场表现为10日12时(图4(a))台风倒槽已伸到山东省中部地区,倒槽后部的低空东南急流到达山东半岛的北部,山东中部主要是偏东南风急流控制,风速大于12 m·s−1以上的东南风急流带风抵达山东半岛东南部沿海一带。夜间随着台风继续北上,倒槽略有西退,低空东南急流强度增强,11日00时偏东南风急流带已进入山东半岛(图4(c))。根据以上分析可知,此次暴雨期间山东省始终位于低空东南风急流带影响,低空东南急流带的增强造成山东中部低层的辐合不断增强,低空急流源源不断地将黄海和渤海的水汽向山东中部输送,有利于产生强降水,且暴雨落区、降水量突增发生时间与急流带移动及偏东大风带前端的位置配合较好。

Figure 4. 850 hPa situation field (fill color: 850 h jet stream, black dot is Zhangqiu) (a) At 00:00 on 10 August; (b) 12:00 on August 10; (c) 00:00 on August 11; (d) 11 August 12:00

图4. 850 hPa形势场(填色:850 h急流,黑点为章丘) (a) 8月10日00时;(b) 8月10日12时;(c) 8月11日00时;(d) 8月11日12时

4.3. 物理量诊断分析

4.3.1. 水汽条件

源源不断的水汽输送以及水汽辐合是暴雨发生的基本条件之一,本次暴雨天气过程因中低层强盛的东南南气流为暴雨水汽输送提供了有力条件。分析11日00时850 hPa水汽通量可知(图5(a)),强降水天气出现时章丘处于水汽通量为20 g·cm−1·hPa−1·s−1~30 g·cm−1·hPa−1·s−1强水汽输送区域,并且可以发现水汽输送的方向为台风外围输送,水汽主要来源于渤海区域。通过章丘站水汽通量散度高度–时间剖面(图5(b))可知,10日00时至11日00时,章丘550 hPa至地面出现强水汽辐合,辐合中心主要位于700 hPa~850 hPa之间,中心最大值−140 g·cm−2· hPa−1·s−1左右,出现在10日12时至11日00时。根据比湿高度–时间剖面(图5(c))可以发现,10日至11日近48小时章丘站500 hPa至地面水汽一直处于丰富状态,暴雨发生时比湿高达18 g/kg。通过对整层湿度高度–时间剖面(图5(d))分析可知,高层至地面湿度在暴雨发生前和后均几乎90%以上,说明水汽的输送累积使得整层大气均处于高湿的状态。结合以上分析,说明良好的水汽输送、水汽辐合累积是本次暴雨发生的原因之一。

Figure 5. 850 hPa water vapor flux ((a) unit: g·cm−1·hPa−1·s−1, black spot: Zhangqiu, 11:00), water vapor flux divergence height-time profile ((b) unit: g·cm−2·hPa−1·s−1), specific humidity height-time profile ((c) unit: g/kg), relative humidity height-time profile ((d) unit: %)

图5. 850 hPa水汽通量((a) 单位:g·cm−1·hPa−1·s−1,黑点为章丘,11日00时)、水汽通量散度高度–时间剖面((b) 单位:g·cm−2·hPa−1·s−1)、比湿高度–时间剖面((c) 单位:g/kg)、相对湿度高度–时间剖面((d) 单位:%)

4.3.2. 动力及抬升条件

大气强烈垂直运动是暴雨形成和发展的必备条件之一,强大的辐散环境能够加强低层辐合和垂直上升运动,而强盛的上升运动能够将低层辐合的水汽持续向高层输送,导致对流异常活跃,暴雨持续发展。因此通过分析垂直方向上气层辐合、辐散以及大气垂直运动,可以清楚的反应引起暴雨的动力结构特点。

暴雨发生前章丘站散度、涡度、垂直速度的时间–高度剖面图分析,章丘10日12时在700 hPa~600 hPa之间出现强辐合(图6(a)),中心强度达到(12 × 10−5) s−1,随着暴雨天气的发生,辐合中心逐渐向低层发展,并于11日00时强度达到最大值(16 × 10−5) s−1。从涡度时间–高度剖面分析(图6(b)),10日00时至11日00时之间,章丘地面至高层大气基本稳定,没有较强的辐合、辐散情况发生,11日00时同样在700 hPa~600 hPa之间出现强辐合带,中心强度为16,并且辐合开始向低层发展,11日06时在800 hPa~900 hPa出现强度为18的强辐合中心。垂直速度剖面可知(图6(c))大气垂直运动出现在暴雨峰值出现的时间点,即11日00时,垂直速度达到−6 Pa·s−1,其最大值出现时间与散度、涡度相吻合。

随着暴雨天气发生,章丘站大气从中层到低层始终处于辐合状态,地面表现为较弱的辐散,并且最大降水量出现时间与大气最强辐合时间基本吻合。综合以上散度、涡度、垂直速度的分析,此次章丘站暴雨过程散度最大值出现的时间较降水峰值出现的时间提前了12小时左右,因此对散度的分析,对本次暴雨的预报一定的提前量及指示意义。

Figure 6. (a) Divergence (unit: 10−5 s−1), (b) Vortex (1·s−1), (c) vertical velocity (unit: Pa·s−1) along the 117.57˚E, 36.72˚N height-time profile

图6. (a) 散度(单位:10−5 s−1)、(b) 涡度(1·s−1)、(c) 垂直速度(单位:Pa·s−1)沿117.57˚E、36.72˚N高度–时间剖面

4.3.3. 不稳定能量

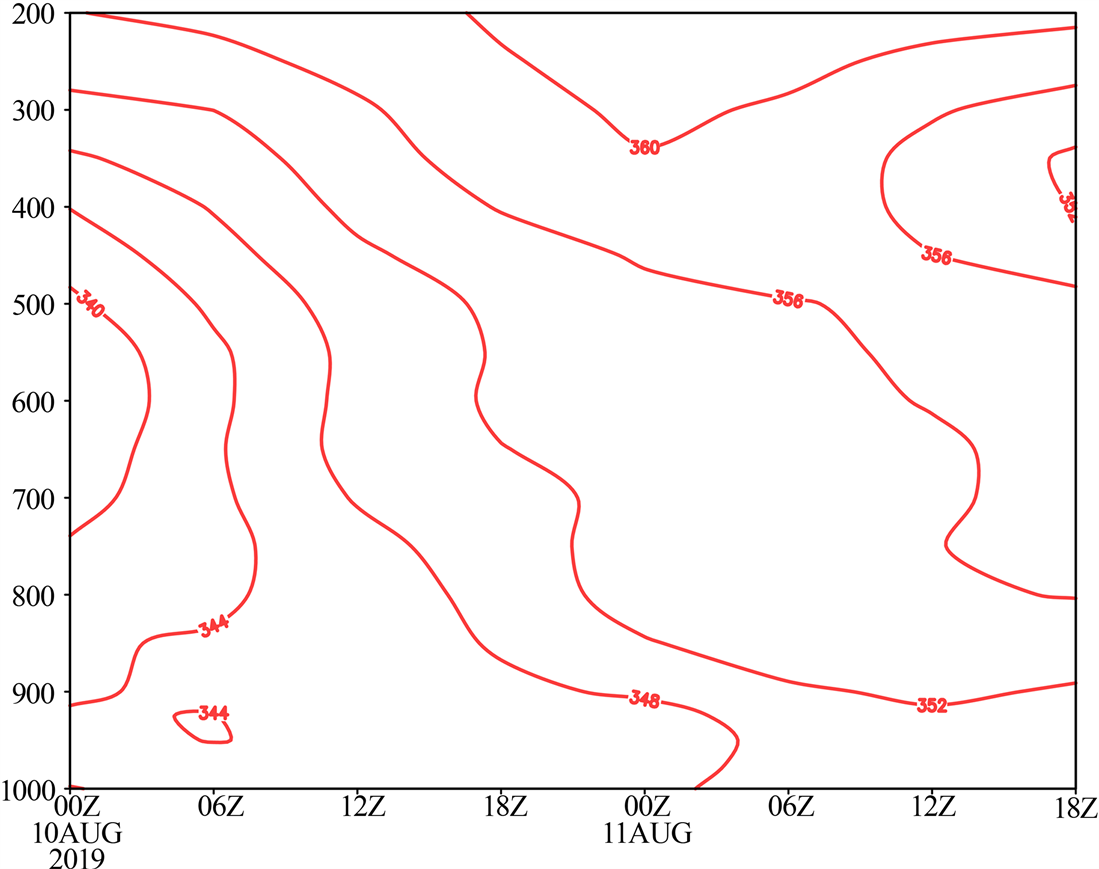

假相当位温(θse)反映了大气的温湿状况,等θse线的密集带通常是不同热力性质气团的分界区,通常情况下θse越大对应的降水越强。如果位势稳定度

,则Δθse负值越大,位势不稳定越强。暴雨发生前章丘θse线密集区集中在10日00~06时800 hPa~高层300 hPa高度层上。暴雨发生当天,θse大值区逐渐向低层发展,10日12时800 hPa~1000 hPa θse增至348 K,说明暴雨前期低层大气已具有引起暴雨天气较弱的位势不稳定条件(图7)。

Figure 7. Pseudo-equivalent potential temperature 117.57˚E, 36.72˚N height-time profile (unit: K)

图7. 假相当位温117.57˚E,36.72˚N高度–时间剖面(单位:K)

4.3.4. 探空图分析

对流性天气形成的三个基本条件是:丰富的水汽、不稳定包括对流性不稳定的层结和触发潜在不稳定能量的抬升,因此根据是否满足这三个条件来判断是否本次暴雨是否形成了对流性特征。

斜温–对数压力图是一种用于单站天气预报中的热力学图,它的横坐标为线性尺度的气温,纵坐标为对数尺度的气压,它还可以计算与强对流有联系的指数。利用NCEP再分析资料绘制章丘站斜温–对数压力图分析强降水发生前后章丘站K指数、假相当位温(θse)、抬升指数(Li)、对流有效位能(CAPE)、对流抑制能(CIN)后发现(表2),本次强降水期间各项参数均反映出章丘地区大气基本出处于弱对流状态,具体分析如下:

Table 2. Statistics of convection index

表2. 对流指数统计

10日00时(图8(a))~11日00时(图8(b)),章丘K指数从29℃逐渐上升至36℃,假相当位温基本在350 K附近,对流有效位能从367 J·kg−1在24小时中迅速减小至1 J·kg−1。随着CAPE的迅速增小,CIN表现为迅速减小,且在暴雨发生前后趋于0 J·kg−1。通过对Li指数的分析可以看出,强降水发生前Li指数由−1℃增大至4℃,且从10日14时开始至强降水天气结束,Li指数在−4℃~−7℃之间(图8(c)、图8(d)),表明章丘大气稳定度条件较好,对流强度较弱。

Figure 8. Skew T-log P diagram ((a) August 10, 00:00; (b) 12:00 on August 10; (c) 00:00 on August 11; (d) 12:00 on August 11)

图8. 斜温–对数压力图((a) 8月10日00时;(b) 8月10日12时;(c) 8月11日00时;(d) 8月11日12时)

4.3.5. 相当黑体亮度温度(TBB)

对云顶亮温值TBB的大小判断云顶高和云团性质,并通过对监测TBB暴雨云团源地、移动方向、移速速度等方面的分析,找出了可以进行强对流天气临近预警的关键区和关键指标,尤其当云顶亮温在 −63℃~−80℃时对暴雨的产生有很好的指示作用 [9] 。卫星云图上云顶亮温TBB ≤ −32℃的云团为MCS (中尺度对流系统),TBB的密集预示着云团的进一步发展,稀疏时预示着降水的逐渐结束。为找出这次暴雨过程中云层的发展移动对暴雨降水量的影响,本文对此次章丘暴雨天气过程10日~11日的逐小时FY-2G TBB辐射资料进行了分析。

10日09时(图9(a))章丘站南部、北部及南部出现MSC云团,此时章丘站云顶亮温温度在−30℃~−40℃左右。10日12时~15时(图9(b)、图9(c)),随着台风朝北移动章丘站附近云顶亮温开始下降,MSC云团发展覆盖区域增大,且逐渐向暴雨点移动,此时暴雨点云顶温度已下降至−40℃~−50℃,10日18时~11日00时(图9(d)~9(f))随时暴雨的发生及MSC云团的发展章丘站云顶亮温始终稳定在−50℃~−60℃之间,至11日10时(图略)后MCS云团移出暴雨区,降水逐渐减小。综上所述,可以发现MSC云团发展变化、移动与暴雨峰值出现时间相吻合。

Figure 9. FY-2G TBB (a) at 09:00 on August 10, (b) 12:00 on August 10, (c) 15:00 on August 10, (d) 18:00 on August 10, (e) 21:00 on August (f) 10, 00:00 on August 11 (black dot is Zhangqiu, unit: ˚C)

图9. (a) 8月10日09时、(b) 8月10日12时、(c) 8月10日15时、(d) 8月10日18时、(e) 8月10日21时、(f) 8月11日00时FY-2G TBB (黑点为章丘,单位:℃)

5. 结论

1) 此次暴雨期间章丘始终高空槽前部及低层强盛的东南风急流带控制,且暴雨落区、降水量突增发生时间与台风利奇马移动及偏南大风带的位置配合较好。

2) 此次章丘暴雨天气水汽来源主要为台风外围气流引导,主要来源于渤海区域,强水汽输送及水汽辐合使得暴雨前高层至地面均处于高湿状态,说明良好的水汽输送、水汽辐合累积是本次暴雨发生的原因之一。

3) 本次天气过程发生期间章丘处于高层至低层强辐合气流配置中,强降水区存在的正涡度区伴随强烈的上升运动、低层辐合、高层辐散的结构为此次暴雨天气提供了有利的动力条件。其中散度最大值出现的时间较降水峰值出现的时间提前了12小时左右,因此对散度的分析,对本次暴雨的预报一定的提前量及指示意义。

4) 此次暴雨的云团具有MSC特征,强降水区域与TBB低值中心对应较好,同时TBB低值出现时段与强降雨时段基本吻合,且对不稳定能量分析可知,本次强降水期间各项对流天气指标参数均反映出章丘地区大气出处于弱对流状态。

参考文献

NOTES

*通讯作者。