1. 引言

“新医科”背景下,社会对高质量应用型医学人才的需求激增。作为医学领域的重要方法学科和公共卫生专业的主干学科,流行病学在医学生科研思维的培养过程中起着重要作用。加强流行病学基础知识的构建、促进流行病学的实践应用、培养开拓创新的科研思维也成为新时代医学生教育过程至关重要的环节。作为一门医学生必修课程 [1] ,流行病学一直以传授流行病学基础知识、培养学生流行病学思维、提高学生解决实际问题的能力为关注重点。但当前传统的课程模式中仍存在学生被动学习、主动学习意识低下、理论与实际脱节等问题 [2] 。有限的实战经验和生疏的统计软件使用能力致使学生在独立开展流行病学研究过程中存在困难。

R语言是一款免费的、开源的、功能强大的统计分析软件 [3] 。因其灵活便捷的编程操作环境、卓越的统计分析能力和顶尖的图形处理能力,目前已被广泛应用于流行病学研究中。随着R语言的不断普及,医学领域的专属程序包也应运而生 [4] ,极大地便利了流行病学研究的开展,R语言也成为了学生可快速入门、独立开展统计分析的数据分析工具。R语言作为一门编程语言,对于初学者来说有一定难度。当前,大多数学生对R语言的学习仍旧停留在利用良莠不齐的网络资源进行自主学习的阶段,缺乏规范化的R语言学习过程,加上主动学习意识不足,使得学生对R语言使用能力较弱,独立开展科学研究的能力受限 [5] 。

为进一步提升医学生流行病学基础理论知识与实践结合能力,扎实医学生科研技能,中山大学公共卫生学院基于流行病学基础课程结合R语言教学,于2021年开设《R语言的流行病学应用》课程。该课程以国内外关注度较高的具体流行病学问题为导向,创新理论与实践结合的教学模式,医学生实践为主、教师讲授为辅,初步探索R语言在《流行病学》实验教学中的应用效果。课程以中山大学公共卫生与预防医学专业和护理学等其它医学专业的硕士和博士研究生为授课群体,选课人数近150人,学生对本门课程参与度、好评度较高,反响热烈。

为进一步了解学生对R语言课程与流行病学实践相结合的需求,推动流行病学课程教学改革,本研究以参与中山大学公共卫生学院《R语言的流行病学应用》课程的学生为调查对象,进一步开展问卷调查,对R语言应用于医学专业教学过程中所带来的收益和存在的问题进行调研,进一步了解R语言课程在医学高等教育中的应用现状,以期为推进学生理论知识与实战能力结合,为深入提高学生自主解决科研问题的能力,构建高效的人才培养新模式,培养高质量应用型医学人才提供依据。

2. 调查对象与方法

2.1. 调查对象

本研究调查对象为2021~2022年参与《R语言的流行病学应用》课程的学生,共计149人。

2.2. 调查方法

基于“问卷星”平台,构建自编调查问卷。问卷内容主要涵盖:基本信息、学习成效、学习情况、对课程教学的认可程度、学习需求、对课程的综合满意度、意见与建议等8个方面,共计19个题目(表1)。

Table 1. The content of questionnaire

表1. 问卷内容

通过问卷星,采用无记名的方式发放调查问卷。调查问卷填写时间在结课后的一周内。为保证结果的真实性与客观性,调查前向全体被调查对象声明调研结果与结课成绩无关。研究共计回收有效问卷149份。调研结束后,将问卷结果从问卷星平台导出,进行整理、分析。

3. 结果与分析

3.1. 参与调研人员基本信息

研究对象所处教育阶段、所学专业、选课情况等基本信息如表2所示。本次调研共纳入2021~2022学年参与《R语言的流行病学应用》课程的学生149名,包括硕士研究生119名、博士研究生30名。参与课程的学生大多就读于预防医学、公共卫生、流行病与卫生统计学等公共卫生领域相关专业(99.3%)。参与调查的学生中94.0%的学生选择了本门课程,6.0%的学生旁听了本门课程。根据研究对象基本情况可知,由于本门课程专业性较强,对基础流行病学知识的掌握有一定要求,因此参与本课程的学生大多为公共卫生领域的硕士和博士研究生。

Table 2. Basic information on the subjects

表2. 研究对象的基本情况

3.2. 学习成效

问卷收集调查对象课堂知识的掌握情况、课后R语言使用情况、解决R语言相关问题的能力和课后常用R语言的功能以评价学生的学习成效。调查结果发现,在课堂知识掌握程度方面,大多数学生认为能小部分掌握课堂知识(36.2%),25.5%的学生认为能完全掌握课堂知识(表3)。课后R语言使用情况结果表明,94.6%的学生在参与课程后使用R语言的频率得到提升,其中30.2%的学生在课后使用R语言的频率得到很大提升。在课程后解决R语言统计分析问题的能力方面,仅2.0%的学生认为解决R语言统计分析问题的能力没有得到提升,63.1%的学生认为自身解决问题的能力有部分提升,20.1%的学生认为独立解决问题的能力有很大提升。从学生类型来看,不同教育阶段的学生在知识掌握程度、R语言使用频率、解决问题的能力方面的结果分布与全体学生调查结果较为一致。绝大多数硕士研究生和博士研究生能掌握课堂知识,课后使用R语言的频率和解决R语言统计分析问题的能力均有所提升。为评价学生应用R语言的情况,调查收集了学生课前课后常用的R语言功能。调查结果发现,使用R语言完成流行病学统计分析为学生最常使用的功能(35.9%),而较少学生使用R语言处理空间信息数据(7.0%)。

Table 3. The learning effectiveness of the subjects

表3. 研究对象的学习成效

3.3. 对课程教学的认可程度

为评价学生对《R语言的流行病学应用》课程教学的认可程度,问卷收集了课程知识点的讲解情况、知识点覆盖情况、考核方式等三方面的学生评价结果(图1)。调查结果表明,学生对课程教学认可程度较高,71.1%的学生认为课程对理论知识讲解合适;72.5%的学生认为课程对实际操作的讲解合适;59.1%的学生认为课程覆盖的知识点有用,30.9%的学生认为非常有用;考核方式方面,79.9%的学生认为课程的考核方式较为合适。总体而言,参与课程的学生对本门课程的教学认可程度较高,表明当前课程的内容设置、考核方式较为合理。

Figure 1. The degree of teaching recognition of the course R for Applied Epidemiology

图1. 《R语言的流行病学应用》课程教学认可程度

3.4. 对课程的综合满意度

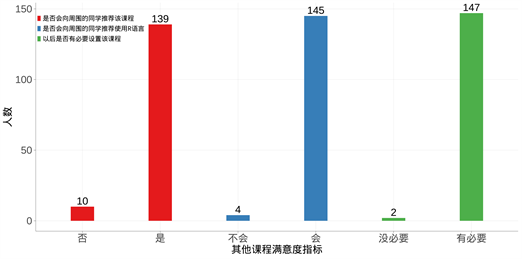

本课程的学生综合满意度较高,81.2%的学生课程综合满意度评分为8分及以上;其中,满意度为10分的同学占比30.2%。调查结果同时表明,绝大多数学生会向周围同学推荐本门课程(93.3%);97.3%的学生会向周围同学推荐使用R语言软件;98.7%的学生认为设置本门课程很有必要(图2)。调查结果充分反映出学生对R语言的流行病学应用相关课程有较高的需求度,表明本课程的开设十分必要。较高的课程综合满意度评分也说明本门课程能充分满足当前学生的学习需求,后续课程可在当前课程模式的基础上进一步丰富完善。

Figure 2. The comprehensive satisfaction of the course R for Applied Epidemiology

图2. 《R语言的流行病学应用》课程综合满意度

3.5. 学习需求

为进一步根据学生学习需求完善课程教学安排,研究调查了《R语言的流行病学应用》课程中学生掌握较好的章节和需要做更详细讲解的章节,调查结果如表4所示。相关问题设置为多选,“掌握较好的章节”问题中,共回收反馈556条,其中硕士研究生436条,博士研究生120条。不同教育阶段学生反馈掌握较好的排名前三的章节均为“基本统计分析方法的R语言实现”、“数据的结构等基础知识”和“数据的清洗及处理”,上述章节内容主要涵盖基础R语言的流行病学应用知识。而“空间信息数据处理”和具体研究方法的R语言实战则是学生掌握较薄弱的章节。调查结果发现,不同教育阶段的学生对课程内容的需求有所不同,硕士研究生希望对“R语言绘图”章节做更详细讲解,而博士研究生则对“数据的清洗及处理”章节有更高的需求。

Table 4. The learning needs of the subjects

表4. 研究对象的学习需求

3.6. 意见与建议

前述调查结果表明,学生对《R语言的流行病学应用》课程的参与度较强、好评度较高。课程的内容设置合理、理论和实践操作讲解合适,是一门能将R语言与流行病学基础知识紧密结合的课程。

为进一步完善《R语言的流行病学应用》课程教学模式,本次调查同时设置了开放式问答题目,收集学生对本门课程的内容设置、课程形式、教学方式等多方面的意见与建议。调研结果发现,增加课时、增加实验课、使用机房授课、分班开设基础课程和进阶课程、设置课后作业与小组讨论、讲授高级统计分析方法是学生的关注重点。学生关于教学的意见与建议也为后续课程中教学模式的调整和改革提供了新的思路。

4. 讨论

本研究基于中山大学公共卫生学院《R语言的流行病学应用》课程,对R语言在医学生流行病学课程实验教学中的应用进行初步探究。调查结果表明,不同专业、不同教育阶段的医学生对学习使用R语言实现流行病学知识的实战应用有较高需求。中山大学公共卫生学院开设的《R语言的流行病学应用》课程的课程设置合理,教学模式行之有效,学生综合满意度高。

新时代背景下,培养高素质、强实践能力的应用型医学人才成为各大医学院校深化教育改革的重要切入点。中山大学公共卫生学院在流行病学应用和统计分析软件教学方面积极开展教学改革的探索和实践。《R语言的流行病学应用》这一课程,融合案例一体化和理实一体化两种教学模式 [6] [7] ,取得了较好的成效。在教学设计上,该课程采用案例一体化教学模式,即聚焦当下热门的流行病学研究内容,设计不同的研究场景,以具体问题为切入点,匹配不同环节的课程内容,循序渐进,让学生学会系统化的思考,并进一步学习如何利用R语言进行实战,分析解决具体的流行病学问题。在授课形式上,该课程采用理实一体化教学模式,即将流行病学基础知识、R语言理论知识与R语言实践操作相结合,让学生在R语言理论知识学习中动手开展R语言实践操作,在R语言实践操作中加深对R语言理论知识和流行病学基础知识的理解和运用,真正做到“学中做、做中学”,将知识传授和能力提升融为一体。总体而言,通过《R语言的流行病学应用》课程的教学,医学生能够提升在流行病学研究中使用R语言进行数据分析的能力,进一步促进其科研能力的提高。

5. 结论

中山大学公共卫生学院《R语言的流行病学应用》课程将R语言与流行病基础相结合的创新教育模式,即教师采用案例一体化教学,并将实践操作融入理论知识讲解中,能够充分发挥医学生在学习中的主体作用,层层推进,从而帮助医学生掌握理论知识,培养实践能力。研究表明,该课程可有效满足医学生对R语言的学习需求,其理论知识与实践操作相结合的能力得到进一步提升。因此,加强R语言的流行病学应用相关课程在全国医学院校的推广,既可为传统的流行病学课程教育注入新的活力,也可为培养高质量应用型医学人才提供可能。

基金项目

中山大学教学质量与教学改革工程建设项目《R语言在我国高校预防医学专业教学中的应用现状研究》。

NOTES

*第一作者。

#通讯作者。