1. 引言

概念整合理论与概念隐喻理论二者均为认知语言学领域重要组成部分 [1] 。概念整合理论将概念隐喻理论的跨域结构映射发展为四心理空间投射,不仅更好地解释了隐喻作为一种人类基本认知机制的运作,而且将解释的范围扩大到一般类型的话语中。发展自概念隐喻理论,自然概念整合理论本身也面临着诸多对其具体运作机制和心理现实性的疑问与质疑。本文将根据3D技术的基本原理与概念整合理论的内在联系,为进一步证实该理论的心理现实性提供论据。

2. 概念整合理论

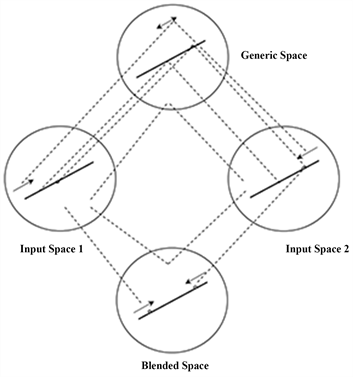

Figure 1. Conceptual Integration Network

图1. 概念整合网络 [2]

概念整合理论起源于对概念隐喻理论 [3] 的重新思考。概念隐喻理论认为隐喻不仅是一种修辞手法,更是从源域到目标域进行结构映射的认知过程。Fauconnier则将隐喻视为一种跨心理空间映射(Cross-Space Mapping)的结果。 [2] 所谓概念整合,也就是不同心理空间之间的合成。心理空间作为一种在对话过程中临时性的在线意义构建场所,被分为两个输入空间(Input Mental Space),一个类属空间(Generic Space),一个合成空间(Blend Space)。输入空间通过跨心理空间映射形成含有新显结构(Emergent Structure)的合成空间。同时其共同结构则被投射到类属空间。合成空间接收来自以上各空间的认知模式(Cognitive Models)、结构模式(Structural Patterns)以及背景知识(Background Knowledge),而合成空间中的新显结构则利用这些与其它各心理空间中的内容通过组合(Composition)、完善(Completion)、细化(Elaboration)等认知操作建立一个最佳的合成空间。 [4] [5]

四个心理空间所构成的概念整合网络(如图1所示)中,主要的认知操作都发生在合成空间中的新显结构之中,这也意味着人类大部分的创造力也系于此。如此重要的一个结构,却在某种意义上成为一种黑匣子:我们只知道输入空间通过了它,同时它产出了具有创造力的新结构,但这其间具体发生了什么,我们却无从得知。

正是因为对于这一新显结构的具体机制不甚明了,概念整合理论本身也遭受许多质疑。而对于理论本身的质疑和完善则不得不从更直接的领域——认知领域——直接寻求证据与答案才能解决根本问题。下文笔者将从人类知觉中一大重要领域——视觉领域——出发,为概念整合理论的困境寻求解决问题的一个可参考方向。

3. 3D技术

3D技术,英文全称为Three-Dimensional Technology,顾名思义是一种关于三维图像的技术。其主要应用于在二维屏幕上呈现三维世界般的视觉效果。该技术的发展突飞猛进,逐渐打破了二维世界和三维世界间的壁垒,为人类更好的理解世界和自身提供了优秀的媒介。

3.1. 立体视觉

产生立体视觉有三个先决要素:眼睛、光以及外在世界。

Figure 2. The anatomy of the eyeball

图2. 眼球解剖图(引自医学教育网)

人类是三维世界里的生物,因而可以理解和感知其所处纬度及更低维度的世界。经由三维世界里的身体,人类能够将外在世界转换为知觉,进而形成自身理解能力范围内的关于世界的知识(无论世界本身的真假)。

视觉作为人类重要知觉之一,构成人类世界知识的重要部分。光线经由眼角膜、前房、晶状体、玻璃体(如图2),产生透光和折光作用,进而聚焦于视网膜之上。于是,视网膜上的感光细胞感知到光源之后,会将信号传导至双极细胞、神经节细胞。最后,作为视觉中枢的大脑皮层枕叶会根据视神经由以上各环节获得的信号分析整理出有关外在世界的各种视觉信息。 [6]

而由于人类双眼间有约5厘米的天然间距,注视任意事物时,分别进入两眼的光线则无可避免地呈一定夹角。对于同一事物进行观察,这一夹角的存在导致两眼视网膜上所呈图像不完全重合,产生了一定的视差。产生视差的两眼图像会在大脑皮层枕叶区被重新分析,细微的差距为本身单薄的影像增加更多细节,从而产生立体感。

当然,对于现实世界产生立体视觉除了视差的原因之外,更重要的一点还在于空间本身的属性。现实世界的空间是由长、宽、高三维组成的,由此使身处其中的物体拥有了远近、高低、大小、长短等特质。光线将这些信息经由双眼传达至大脑,很自然便会产生立体感。

3.2. 平面中的立体视觉——3D技术

人类不仅能够理解和认识三维世界,对于更低维的世界也手到擒来。而且,人类对于低维世界的痴迷与创造水平也不亚于三维世界,尤其对于二维世界。

二维世界的一切都发生在一个平面上,无论是一本书的某一页、一幅画抑或是一面屏幕。人类能够从一页纸上的一段话“看”到生动立体的画面,因墙上的一幅画而仿佛置身其境,但终归限于客观事实无法用自己的两只眼睛从这些二维世界中获得类似于三维世界的视觉感触。

但是影像技术的发展,尤其是3D技术的发展,却改变了这一状况。人类正如上帝一般试图以更高维度的姿态在自己可以掌控的二维世界创造出自己世界的模仿物。

3D技术,无论是需要佩戴特制眼镜广泛应用于影院等场所的传统3D成像技术,还是逐渐发展起来的裸眼3D技术(即无须佩戴眼镜的3D技术),主要仍旧是利用了双眼视差而实现的。

无论运用时分法、色分法等技术实现的传统3D,还是运用指向光源、柱状透镜、视差障壁等技术实现的裸眼3D技术,究其根本都是通过将双目摄像机(拥有模拟双眼距离排布的两个摄像头)拍摄出的不同影像经由不同手段分别传送到左右眼中,以此模拟出人在现实世界中产生三维视觉的机制。 [6] [7] [8]

为了更直观地理解3D成像原理的具体过程,笔者将在下文继续以(平行眼)裸眼3D图像观看的小实验为例进行描述。

3.3. (平行眼)裸眼3D图像观看实验

Table 1. Materials for the naked-eye 3D (parallel vision) experiment

表1. (平行眼)裸眼3D图像观看实验材料

如表1所示,进行该实验,我们需要准备拥有小于7寸屏幕的观看设备以及双目摄像头拍摄出的图片1(如图3所示)或其它对照组图片2、图片3。

Figure 3. Schematic diagram of the binocular picture

图3. 双目摄像头拍摄图片示意图

经过如表2所示的实验步骤,使用图片1进行实验时,观看者将发现,在实验进行到步骤(3)时,眼前的两部分相同的图像逐渐向分割线靠近并最终合并。此时合并的图像同时变得立体起来。

Table 2. Procedures of the naked-eye 3D (parallel vision) experiment

表2. (平行眼)裸眼3D图像观看实验具体步骤

而当观看者如步骤(4)所描述,将手掌收回,则合二为一的立体图像忽而又变成了三部分(如图4所示)。其中左右两部分仍为二维图像,中间的图像则保持了步骤(3)时所观察到的三维图像。

Figure 4. Schematic diagram of Step 4

图4. 步骤(4)图像示意图

重复以上实验,将实验观察对象换为由两张相同照片剪切而成的图片2,则步骤(3)中,观察者同样看到两张图片向分割线靠近,并最终重合。但此时形成的图像较图片1于步骤(3)所获得图像更为扁平,缺乏立体感,然而在画面细节上更为清晰饱满,相比于称之三维图像,高清图像或许更为贴切。同样,图片2于步骤(4)收回手掌的操作之后,也会得到类似于图片4所示的三分图像,其中中间部分为步骤(3)所获图像,剩余部分为最初的二维图像。

最后将实验观察对象改换为图片3,观察者将发现无论如何努力,由两张不同照片剪切而成的图片3的左右两部分都无法于步骤(3)的相互朝分割线靠近现象之后重合,因而无法形成任何三维图像或高清图像。当观察者拿开手掌之后,眼前只有在交叠过程中的两部分图像,时而看清左眼部分图像,时而看清右眼部分图像。

由以上三组对照实验的结果,可以得出结论:图片的相似性对于左右眼图像能否重叠具有决定性作用,而相似性以外的“视差”则是形成三维图像的关键因素。

另外,实验过程中,为了控制其它变量,笔者要求屏幕的尺寸限定为小于7寸、屏幕与眼睛的距离为30~40厘米,原因在于:与普通视物时双眼视线焦点集中于所观看物不同,平行眼视物(双眼分别观看两个物体)时双眼视线实际分开却在大脑重新处理后集中于两眼观看物之后更远的距离上(如图5)。一般手机屏幕约6~6.5寸,屏幕长为6~8厘米,而普通人双眼瞳距为5.5~6.5厘米。由于两眼视线视角的存在,屏幕上的图像会出现近大远小效应,在30~40厘米之间较为舒适且能确保左右图像更易重叠。

Figure 5. Normal vision vs. Parallel vision

图5. 普通视物与平行眼视物

综合以上实验内容,大致可以了解二维平面中3D成像的基本过程:两张经双目摄像机模拟双眼视物获得的图像分别经由双眼进入视觉中枢,进而由于相似性(若左右眼图像不相同,重复实验两图像不会重叠)而相互重叠最终形成3D图像。

此基本过程可抽象为如图6所示的映射模型:共同图像部分为抽象出的左右眼图像的相同要素,合成图像部分则是收回手掌后呈现在眼前的图像,其中新显图像为步骤(3)中经由大脑处理获得的3D图像。

Figure 6. Schematic diagram of 3D visual processing

图6. 3D视觉加工过程示意图

4. “视差”与概念整合

经由(平行眼)裸眼3D图像观看实验过程抽象出来的3D视觉模型(图6)与概念整合理论经典四空间模型(图1)在形态及运行机制上都惊人相似。

为进一步验证两者相关性,笔者将从语言方面的证据论证3D视觉实现的关键要素——“视差”——在语言产出和理解过程中与概念整合理论的偶合与相互印证。

4.1. 中文语言证据

天净沙·秋思

马致远(元代)

枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马。

夕阳西下,断肠人在天涯。

元代诗人马致远这首《天净沙·秋思》以其凄凉孤寂的意境以及意象的绝佳组合常常为人所乐道。

Table 3. Input space/focus and image of Sunny Sand Autumn Thoughts

表3. 《天净沙·秋思》输入空间/焦点与意象

根据概念整合理论,输入不同输入空间整合而成的合成空间可以再次作为新的输入空间与其它输入空间进行整合。该诗前三句分别均由三个意象组成,每三个意象均可分别作为输入空间相互整合为新的输入空间(如表3所示)。

那么,输入空间1可整合为“昏鸦站于缠绕枯藤的老树”,输入空间2可整合为“依靠人家的小桥下流水荡漾”,输入空间3可整合为“瘦马行走在西风吹过的古道上”:而前三个输入空间还可以再度整合为一整幅凄凉孤寂的图景,并可抽象出“实体存在于某处”的图式结构投射到类属空间中;输入空间4和输入空间5可整合为“断肠人于夕阳下浪迹天涯”。而再将前三个输入空间与后两个输入空间的合成空间相整合,“夕阳西下”与“昏(鸦)”相互映射,“断肠人于某处”与前三个空间的“实体存在于某处”相互映射,“人家”与“断肠人”及剩余意象相比对,抽象出“有家”与“无家”对比中的“凄凉孤寂”。 [9] 一幅生动形象的画面便由此形成。

概念整合理论如此分析,而另一方面,当我们把各个意象与观看3D影像时眼前因“视差”而有所不同的画面相对比时,一切也并无不同。此时,我们便拥有一双“上帝之眼”:“枯藤”“老树”“昏鸦”既是输入空间1中的意象又是一张图片中不同视角下的不同部分,“枯”“老”“昏”抽象出一种“衰败”“颓唐”的相似性,在这种相似性的支撑下,在我们的上帝之眼中(上帝的双眼可以有两双也可以有三双,可以相距5厘米也可以相距5米),虽孤立地摆放在一句之中,互相间被隐形的分割线分离,三个意象却相互靠近并重合,由二维的意象变为三维的画面。同样的,其它两个输入空间中的意象亦可进行此种操作。同时,三个输入空间又可再次抽象出“实体存在于某处”的相似之处,并依据此相似性而相互整合为一整个生动立体的三维画面。而该三维画面又可继续被视为新的视角。其它的意象亦可依此类推。

4.2. 英文语言证据

例句:This surgeon is a butcher.

根据概念整合理论,该句话由于两个输入空间(this surgeon与a butcher)的跨空间映射,两个空间中的共有特征——“切肉”“刀”等——被投射到类属空间,而“外科医生”与“屠夫”的其它特征则在合成空间中进行整合。合成空间中的新显空间里便出现了“外科医生如屠夫般粗枝大叶而造成血腥场面”这样超出原本两个输入空间单独具有的内涵。 [10]

而类比3D视觉原理,当“外科医生”与“屠夫”之间的相似性被确认,两者便可以作为“两眼”所分别观看到的部分而相互靠近并最终重合。二者的不同点可视为“视差”产物,为画面更为立体清晰提供细节支撑。于是,一张由“外科医生”和“屠夫”剪切为一的二维图像由于抽象出的相似性逐渐重叠为一幅“外科医生如屠夫般粗枝大叶而造成血腥场面”的3D画卷。

4.3. “视差”与概念整合原理的一致性及意义

无论从两者的运行机制、理论模型还是在不同的语言中的解释力,3D立体视觉技术中的“视差”概念与概念整合理论的原理都有惊人的一致性。

从本质而言,视觉亦是人类知觉中的重要组成部分,与人类其它知觉间的认知机制并无本质上的不同。概念整合理论试图从语言表面的特性揭开其背后隐藏的人类认知冰山,3D视觉技术背后人类立体视觉的认知机制正是这一巨大冰山的重要组成部分。其不仅为概念整合理论的心理现实性提供了有力的论据,同时更是为概念整合理论实现其终极理论追求提供了重要的研究方向。挖掘“视差”与立体视觉之间更深层联系,研究其背后的认知神经学原理将为该理论及认知语言学本身,甚至为理解语言及人类的本质添砖加瓦。

5. 结语

理论是为具体问题寻求答案或解释的模型,所有理论最终都要回到问题本身进行验证才能证明自身的合法性及可依赖性。认知语言学的问题因此自然也必须回到认知领域寻求验证。

不论是强调“灵魂之眼”的柏拉图,还是认为“眼睛是心灵的窗户”的现代人,人类自古以来就把“眼睛”放置在一个十分重要的位置。视觉占据了我们获得的有关世界知识的绝大部分,“耳听为虚,眼见为实”“Seeing is believing”。那么,对于视觉进行深入研究必然能够更好地了解人类获得世界知识的机制,从而更好地了解我们的概念系统。

既然人类的理性难以超越经验范畴,以至于我们从哲学领域退而走向物理、化学、生物、心理学甚至是计算机科学以求在自身能掌握的范围内寻求有限真理,那么从我们“看得见”的视觉领域去理解我们“看不见”的认知领域也未尝不是一个有效的方向。眼前的世界日复一日变得稀松平常,然而人类自己创造的影像世界则越发丰富令人大开眼界。从我们如何创造出3D影像以及我们如何因此产生立体视觉出发,不仅现实世界如何成其所是地被我们看见的原因越发清晰,统领着视觉的认知机制的原理也必将逐渐浮出水面。