1. 引言

现代汉语中“来”的用法比较丰富,就词性而言,“来”字主要用作动词、趋向动词、助词、衬字(吕叔湘,1980) [1] 。在有关“来”的研究文献中,作为动词与助词的“来”和方言中的“来”受到了众多学者的关注,而作为话语标记的“来”则很少被提及。目前,吴燕侠(2012) [2] 和陈文雪(2016) [3] 分别基于《对话》与《非诚勿扰》语料库,对“来”的话语标记功能进行了初步讨论,其中吴燕侠的研究还涉及了话语标记“来”的形成机制。上述文献对话语标记“来”的研究具有启发意义,但尚存两点不足:一是二位学者的研究均基于自建小型语料库,并未从宏观角度对不同语境中话语标记“来”表现出的语用功能进行总结归纳。二是它们仅仅考察了话语标记“来”的功能,在研究的广度与深度上仍有进一步拓展的空间。维索尔伦(Verschueren, 1999) [4] 的顺应论自提出后,被广泛用于理解语言的产出过程和元语用意识研究(于国栋,2004) [5] 。鉴于此,本文拟以顺应论为理论框架,综合考察话语标记“来”的语境顺应性,对其语用功能进行归类总结,并进一步探讨其语用翻译策略,以期对“来”的话语标记功能进行更加全面的认识,为交际者如何通过使用话语标记语实现成功交际带来启发。

本文语料由两部分组成,一是中文语料,源自北京大学CCL语料库,二是中英文对照语料,源自自建英语及翻译平行语料,包括如下篇目:《英文经典电影脚本汇编》(2001)《生活大爆炸》《我们的生活》。

2. 作为话语标记的“来”

话语标记(Discourse Marker)是口语交际中所特有的一种语用机制,其研究大致可分为语义–语用,句法–语用及认知—语用三个方面。前人就话语标记给出了各自不同的定义,主要有以下几种:Schiffrin (1987) [6] 认为话语标记对话语连贯起着重要作用,句法上独立于句子,可脱离句子而不改变其命题内容;Fraser (1999) [7] 认为话语标记语是从副词、连词等句法类中分离出来的具有程序性意义的一类词;Blakemore (1987) [8] 则认为话语标记语引导和制约着话语的理解。以上定义虽有所差异,但一致肯定了话语标记的独立性,承认其语用功能。

近年来,国内的语言学研究者对汉语中的话语标记界定也提出了一些发展性的见解,如刘丽艳(2011) [9] 认为话语标记是互动式口语交际中特有的一类功能词,它们在句法上具有相对独立性,在口语交际中没有概念义,只有程序义,其功能体现了认知主体的元语用意识,既承认前人定义中的共通之处,又更为适合中文语境,因此,本文拟采用刘丽艳的定义,对话语标记的“来”作以下鉴定:

根据《现代汉语八百词》(吕叔湘,1980) [1] ,“来”有四种基本用法:① 从别的地方到说话人所在的地方;② (问题,事情等)发生、到来;③ 做某个动作(代替意义具体的动词);④ 用在另一动词前面或后面。

(1) 张向东:所以目前没有计划把总部搬到北京?

王微:可以来这里喝咖啡。(笑) (《对话》)

(2) 让暴风雨来得更猛烈些吧!(《海燕》)

(3) 那人说:“好,大清早先来个玩笑,抬头见喜了。”(《烟壶》)

(4) 一缕晚风,送来了春莺鸣啭般悠柔的歌声,把遐思中的我轻轻唤醒。(《人民日报》)

(5) 牛:诶,行行行。放那儿吧。

张:来,您喝茶。您喝茶。

牛:诶,好好。(《编辑部的故事》)

(6) “来来,你尝尝咱这手艺。”说话间,小毛给我们每人拿了一块酥糕,我朝嘴里一放,嘿,甜津津,香喷喷。(《市场报》)

从功能及分布上看,例(1)与例(2)的“来”是动词,分别对应基本用法的① ②,用在句中用作谓语。例(3)中“来”等同于动词“开”,同样放在句中作谓语。例(4)的“来”放在动词“送”后,在句中作趋向补语。例(5)例(6)中“来”的特点则非常鲜明:

首先,它们或单用或叠用,中间不插入其他成分,在句中相对独立,不参与句法成分的构建,因此可以省略但不影响前后句法成分的合法性。若将例(6)中的“来来”删去,或替换成任意人、物名,并不会改变其句法语义关系。

其次,“来”的实义虚化,不属于四种基本用法中的任何一种,如例(5)中的“来”引导、提示受话者交际进程,标示说话人即将给出新信息,同时在此语境中配合第二人称尊称“您”共同构成一种礼貌表达;例(6)两个“来”在句首连用,设立了交际活动的起始点,并在该语境中体现出热情邀请的意味。这样的“来”对语句语义不发挥作用,只有程序义,发挥语用功能。此外,这样的“来”通常前后有语音停顿,语调上扬,发音上得到更多强调,容易通过停顿、重音等与作为动词、助词的“来”以及句内其他成分进行区别。

在现代汉语中,“来”已较多用作话语衔接,引导、提示受话者交际进程,在自然口语中逐渐具备作为话语标记的基本条件,发展出话语标记功能,能体现出认知主体的元语用意识,因此本文将“来”作为话语标记进行研究讨论。

3. 话语标记“来”的顺应性分析

语言顺应论由维索尔伦提出,该理论集中体现于《语用学新解》(1999)中,是一种强调在语言使用过程中综合考虑认知、社会,文化等因素的语用综观论。顺应论认为,使用语言就是选择语言,语言使用过程中语言选择必须与语境相互顺应(何自然,冉永平,2009) [10] 。语境包括交际语境和语言语境。语言语境是根据语境因素选择的各种语言手段(闫凤霞,2019) [11] 。交际语境包括语言使用者、心理世界、社交世界、物理世界等因素。

前人对话语标记“来”功能的讨论集中于语言语境范畴,如话题引导、转换和话轮转换等,并未涉及超出话语层面、指向话语者交际意向和心理表征的交际言语境。因此,本文拟从物理世界、心理世界、交际世界三个维度展开,着力分析话语标记“来”在交际中的动态顺应性。

3.1. 物理世界

Verschueren (1999) [4] 指出,时间和空间指示关系使语言使用者处于一定的物理世界中。因此,在许多情况下,语言表达方式甚至意义的选择都受这一特定的物理世界的时空特点的制约。话语标记“来”的使用以对时空关系的顺应为主。物理语境的明见性加之话语标记的激活,使得听话者无需调用认知或社会知识便能迅速起效。例如:

(7) “来,你们坐这边,我和马导、王经理坐这面,开始谈吧。”崔大林招呼了一下,双方隔桌而望。(《1994年报刊精选》)

(8) 看到女儿来了,一袭短裙,羞怯中隐隐露出一丝紧张,刘老师慈爱地拍拍女儿:“来,你先吃点东西。”(《人民日报》)

例(7)中,交际双方正处于一个有一张可用来商谈的长会议桌的空间内,说话人崔大林扮演一个临时组织者的角色。话语标记“来”放在句首,既可以从心理上将听话者的注意力引向他所说的内容,又可以从空间上提示听话人向他所指的大致方位落座。例(8)中,话语标记“来”配合人物轻拍的动作,意在吸引女儿的注意,自然地将其注意力先转向食物,从而达到缓解女儿紧张羞怯情绪的目的。“来”标示了“现在”时刻,激活相应的时间概念,让女儿从先前的情绪中脱离出转为先关注当下,有利于后续刘老师与女儿进一步的交谈。

总之,由于时空对于交流双方都是客观存在的,话语标记“来”对于时间和空间的顺应能迅速有效激活听话人对当前时空的认知,同时拉近说话人和听话人的心理距离。

3.2. 心理世界

心理世界涉及交际者的心理状态、个性、情感、意图等认知和情感方面的因素(何自然,于国栋,1999) [12] 。话语标记作为一种非真值条件式的表达,说话人可以借助其标示语境,将听话者的注意引至自己的情感或认知状态,不用语言直接描述其心理世界便能达到“不言自明”的交流效果,实现对内心情感与目标的顺应。例如:

(9) 每次在公众场合介绍新的研究成果,王选都会把幕后的新人隆重地推向前台:“来,你站起来,让大家看一看!”(《人民日报》)

上例中,话语标记“来”的作用对象一者是新人,二者是在场众人。对新人而言,说话人王选在“来”之后发出了“站起来”这一指令,意在提示受话对象新人实施某种言语行为;对在场众人而言,则是想要将众人的注意力吸引到新人身上来,以达到隆重介绍幕后新人的目的。话语标记“来”顺应了说话人想要借势举才,希望新人被公众认识、认可的心理。又如:

(10) “啊,来来来!”吴克功迎了上去。“赵工,你快看看,把我们的记录和德国公司的说明、注意事项对照一下,看看WC损坏的责任究竟该谁来负。”(《张贤亮》)

例(10)在谈话开始前阶段叠用了三个“来”,共现成分还有称呼标记“啊”。结合语境,这时候赵工和说话人吴克功之间还有一定的空间距离,说明说话人想要在吸引受话人注意、迅速开启谈话的同时敦促其立刻投入到工作中去。三个“来”紧连、发音短促上扬,充分体现吴克功对懂德语的赵工的热切相迎,顺应了其想要查明责任的急迫的心理。

综上,话语标记“来”标示语境,一定程度上承载说话人的认知、情感,辅助语用意义的表达,能够做到对心理世界的顺应。

3.3. 社交世界

社交世界指社交场合、机构所规范的原则和准则(Verschueren, 1999) ( [4] , p. 91)。语言使用者在不同的社交环境与社交场合会选择不同的语言顺应方式。就话语标记“来”而言,主要是通过在不同语境和交际主体关系下的使用差异,实现对交际规范和社交准则的顺应。

在句中使用话语标记“来”相较于不使用任何话语标记,语气可以得到一定程度的缓冲,如上文例(9),若删去“来”,说话人王选就直接单独向新人发出了一条指令,带有强烈的命令、祈使意味,即使他本意是要借势举才,希望新人被公众认可,但这样的表达十分生硬,突出了他与新人身份上的差距,并不适应该话语场景,也不利于交际主体关系发展。因此我们可以肯定话语标记“来”具有使会话符合社交规范、维护双方面子、维系主体关系的作用。

话语标记“来”总是后接一个言语行为,构成“来,+言语行为”的模式,使句子多少带有一定祈使意味。有时句中并没有出现具体行为,如:

(11) “主持人:来,任婧。”(《非诚勿扰》)

这其实是在语境中省略了具体行为内容,可以根据综艺语境还原当时场景为女嘉宾举手想要发言,主持人示意女嘉宾进行“作答”行为,依然具有该模式所带有的祈使义。

通过分析语料可以发现,当说话人地位高于或年龄长于听话人时,即在“上对下”社交关系中实施这些言语行为时,话语标记“来”往往单独出现于句首或句中。如上文的例(8),又如:

(12) (上级——下级)但李伟朴教练说:“大强,你一直说自己是最强的,你总算有机会证明这点了,来,咱们赢得让人心服口服!”(《人民日报》)

(13) (指令者——被指令者)这时,老师走到我身旁,要我让出座位,然后对那几个同学说:“来,你们排好队,走过来,轮流坐到这位置上。”他们只好听从命令。(《读者》)

以上这些“来”自然地顺应了“上对下”的社交关系,并标示说话者要以招呼提示、抢夺话轮、发布命令等言语行为作目的,做出顺应当前话语场景的语言选择。之所以“来”能适应这种长对少、上对下的语境,是因其符合听话者对面子需求的期待。同时,实词“来”残存的特点对虚化后的话语标记“来”的用法施加一定的限制,使之隐含一种空间位移的意味。社会地位较高的一方隐含在心理距离上希望受话人能主动向其所在位置靠近的情感意愿,因此这里的“来”不被判断为面子受损的语言行为,顺应交际准则。

此外,当年长者、地位高者想要有意拉近双方距离,令交谈更为亲切,句中常会出现“好”“好啊”“对”等共现成分,这些话语标记即能进一步缓冲语气,又暗含对听话者的肯定义,顺应其平等友好交流的社交态度。

当处于“下对上”社交关系中,或在双方地位平等但想要突出展现对彼此的尊敬与礼貌的话语中使用话语标记“来”时,说话人往往会对话语方式进行一定调整。如将句中的“你”换成敬称“您”,或弱化“来”的读音来进一步缓和语气,削弱“来”后接行为动作这一模式所带有的祈使义。如上文的例(5),又如:

(14) (下级——上级)“来,您吃点,老爷。”他说,回到了先前尊敬的语调,并打开卷起的包,递给皮埃尔几个烤土豆。(《战争与和平》)

前者是交际双方都将自己的姿态放低以表示客气尊敬,例(14)则是使用敬称“您”,将祈使义弱化为某种可以拒绝的提议。

总之,使用话语标记“来”的交际者之间常存在一种不对等关系,话语标记“来”发挥了特定的语用功能,顺应了不同的社交关系。基于不同的语境,采取高度灵活的策略,做出适合语境的语言选择,这正是语言顺应论所要求的。

4. 话语标记“来”的语用翻译

从语言类型学的角度看,英语中也有类似功能的话语标记。在进行文化传播时需要准确翻译,不能忽视话语标记对表达的重要作用及其翻译的合理性,因此本文还将初步探讨话语标记“来”在英语中的对应关系,进一步提出翻译上的建议。

4.1. 在顺应中体现的语用功能

人类的感受存在一定的共通性,不同文化背景下的人们在交际中的需求也有一定的重叠性。汉语话语标记语“来”虽然表达形式简单,但语用信息十分丰富。前文已经详细阐述了话语标记“来”对于物理世界、心理世界与社交世界的顺应,在分析中所涉及的语用功能可以进行如下概括:

1) 标记言语行为。话语标记“来”总是后接言语行为,构成带有一定祈使意味的“来,+行为”结构,形成言语行为的前奏,呈现出动态的起始状态,可以看作言语行为标记。如上文例(6)说话人使用“来”后表达了希望听话人“尝尝自己手艺”的意愿,例(13)“来”后跟“你们排好队”这一明确指令。

2) 满足礼貌需求。话语标记“来”在社交中能够很好地维护听说双方的面子,满足会话合作原则,尤其在后接命令时能够起到语气缓冲作用,顺应交际规范和社交准则,可以满足礼貌需求。如上文的例(5)与例(14)中,“来”都配合敬称“您”表达说话人尊敬之意。

3) 激活注意力。当单个说话人面向多个听话人进行会话时,往往要花费大量精力监控会话流程,确保交际流程正常进行与交际意图互知互明,因此常使用话语标记“来”提示受话者或引起受话人注意,“来”可以充当注意力激活标记。如上文的例(7)中说话人作为临时组织者安排多个听话人落座时便使用了话语标记“来”用以吸引听话人注意。

4) 强化情感表达。交际中,当说话人热情招呼、召唤听话人,或迫切想要听话人立刻实施某种行为时,常用话语标记“来”表达这种急迫热切的情感。有这种语用义的“来”经常叠用,形成话语标记变体,表达一种强烈的情感,进一步加强语势。因此,“来”还有情感强化作用。如例(6)和例(10)就出现了“来”的叠用,前者是说话人在热情招呼他人品尝他做的酥糕,后者则是急切想要专业人士协助对损坏的机器进行究责。

5) 衔接语篇。本文虽未讨论“来”的语篇顺应,但翻译中不能忽视它对于语言结构的作用。对此,前人已有比较成熟的研究,一致认为话语标记“来”在语篇中能够发挥话题引导与话题、话轮转换的作用,因此笔者在这里将它归纳为语篇衔接标记。如例(14)中“来”位于句首,标示说话人意欲引起众人注意并开启一个新话题。

4.2. 话语标记“来”的语用翻译

就话语场景而言,话语场景越随意,越不正式,标记语的使用频率越高(Biberetal, 2009),但即使本研究选取的语料都是极为日常的对话,其中能翻译为话语标记“来”的情况依旧不多。分析语料发现,话语标记“来”在英文中没有绝对对等词,无法进行基本对应翻译。中英文对照剧本中,话语标记“来”的对译情况及各种情况出现频率所占百分比如下表(表1)所示:

Table 1. Statistical Table of the Percentage of Discourse Markers “Lai” in Translation

表1. 话语标记“来”对译种情况百分比统计表

将它们按照出现频率由高到低排序分别是:come on > all right/okay > here/now ≥ go on > 缺位 > yeah。总体而言,话语标记“来”的英文对译与上文归纳的其五种语用功能有所关联。在此基础上,笔者对话语标记“来”的英文表达进行初步分类整理,发现它们大致呈现一种错位对应关系。

4.2.1. “come on”与起情感强化/言语行为标记作用的“来”

根据柯林斯词典1,“come on”有以下几个义项与话语标记“来”的语用功能基本吻合:① You say ‘Come on’ to someone to encourage them to hurry up. ② To begin.义项① ②分别对应话语标记“来”的情感强化作用与言语行为标记作用,如:

-Oh, Dad... Come on, come on. Let’s go. It’s okay. You’re okay, you’re okay.

翻译:——爸……来,走吧。快进去。没事的,没事了,别怕。(This Is Us Season 2)

话语标记“来”本身形式简单,不宜译为复杂的成分,同时,该对话发生于说话人家中着火的紧急情况下,两个“come on”连用,更能体现说话人焦急的情绪。因此,“come on”用在这里不论是形式上还是语用义都与话语标记“来”相适配。又如:

-Randall! Hey, I’m coming for you. You got your shoes on? Come on. Stay low.

翻译:——兰德尔!我马上去接你。鞋穿好了吗?来,弯腰走。(This Is Us Season 2)

“come on”后接明确言语行为指令,与“来”言语行为标记的作用相对应。

4.2.2. “all right/okay”与起语篇衔接作用的“来”

虽然“all right”与“okay”并非等义,但根据柯林斯词典,当说话人处于主导性地位时,它们都表达一种想要结束当前会话、开启新话题的意愿。作如上解释时,“all right/okay”与话语标记“来”引导、转换话题与话轮的语篇功能基本吻合。例如:

-Oh, man. All right... Happy birthday to you. You ready? Make a wish?

-Okay.

翻译:——太厉害了!来,祝你生日快乐!准备好了吗?许愿吧?

——好。(This Is Us Season 2)

上例中,说话人希望通过对听话人的赞赏结束上一话题的讨论,开启庆祝生日的新话题。同时,“all right”与后面句子之间插入了省略号,有语音停顿,标示着前后话题正在进行转换。综上,当“来”发挥语篇衔接作用时可与“all right/okay”对译。

4.2.3. “here/now”与起注意力激活作用的“来”

根据柯林斯词典:① You use here at the beginning of a sentence in order to draw attention to something or to introduce something. ② You say ‘Now’ or ‘Now then’ to indicate to the person or people you are with that you want their attention, or that you are about to change the subject.“here”用在句首,意在将听者的注意力转向当下所讨论的事物,使用“now”同样是希望听话人将注意力集中于当下话题。当“here”与“now”符合以上义项时,它们与作为注意力激活标记的“来”功能大致相当。认知上,“here”与“now”直接聚焦于时空中静态的某一点,而“来”则是动态地缩短动态距离,以上差异也可以反映出英语偏“静”而汉语偏“动”的语言特色。总之,二者与“来”在激活、引发听话人注意这一功能上可以对译,例如:

-It’s okay. Here, let me show you again.

-It’s like you’re actually magic.

翻译:——没事。来,我再示范一次。

——你仿佛真的懂魔法。(The Big Bang Theory Season 9)

4.2.4. “go on”与作为言语行为标记的“来”

柯林斯词典显示:You say ‘Go on’ to someone to persuade or encourage them to do something.在对话中,说话人使用“go on”敦促听话人实施某种行为。虽然这种敦促中带有些许催促与鼓励的意味,不过并不典型。因此,本文将其归为可与言语行为标记“来”相对译的单词。例如:

-Seriously, you name, like, any book she’ll tell you if she’s heard of it. Go on, try her.

翻译:——真的,你说出任何一本书名,她都能说出她有没有听过。来,问她试试。(The Big Bang Theory Season 9)

需要说明的是,“come on”和“go on”虽然都与“来”的言语行为标记功能对应,但二者略有不同:“come on”侧重行为的开始,“go on”侧重与前言的联系且使用频率明显低于come on。

4.2.5. “yeah”与起情感强化作用的“来”

根据柯林斯词典:Yeah means yes. You use yes to emphasize and confirm a statement that you are making.我们可以明确“yeah”对说话人话语内容的强调、强化作用,如:

-Well, sure. Yeah, join us. Movie’s up there.

-I’ve seen it.

翻译:——好吧。来,和我们一起看吧。电影在你的正前方。

——我看过了。(The Big Bang Theory Season 12)

“yeah”与前句中的“sure”相呼应,表达了说话人对与听话人一起看电影这件事欣然同意,并发出热情邀约。删去“yeah”并不会改变句义,但是会影响句子的表达效果,削弱话语中蕴含的情感。因此,我们认为“yeah”可以与作为情感标记的“来”对译。

4.2.6. 对译缺位情况

起满足礼貌需求作用“来”存在对译的缺位,对此笔者认为主要是英汉文化差异造成的。汉语是含蓄的语言,人们在提出请求时,常在句子前加“对不起”“请”“抱歉打扰了”“来”等词,或是通过更为曲折的方式维护双方面子,保证交际的礼貌性。而以英语为母语的人倾向于用情态动词表达礼貌,缓和语气,例如:“Could you please open that window?”“Would you please come to my birthday party?”因此,当翻译“来”的这一用法时,需要对语句整体进行灵活调整。

5. 结语

针对已有研究语料库规模较小且来源较为单一,研究视点集中于功能而对其他方面关注不足的现状,本文在明确“来”已发展出话语标记功能的前提下,基于顺应论框架,讨论了话语标记“来”对交际语境的顺应性,即对物理世界、心理世界、社交世界的顺应:话语标记“来”能迅速有效激活听话人对当前时空的认知、拉近听、说双方的心理距离;能标示语境,一定程度上承载说话人的认知、情感,辅助语用意义的表达;能发挥特定语用功能,顺应不同的社交关系。

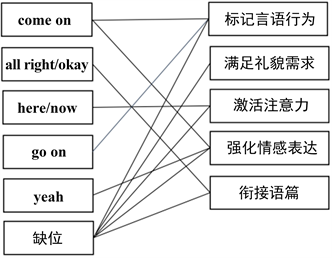

将话语标记“来”在顺应性分析中所涉及的语用功能进行归纳,可分为以下五类:标记言语行为、满足礼貌需求、激活注意力、强化情感表达以及衔接语篇。基于自建语料库考察话语标记“来”的英汉对译情况,发现有以下六种情况:come on、all right/okay、here/now、go on、缺位、yeah,这六种情况与上文归纳的五种语用功能大致呈现一种错位对应关系,如图1所示。

Figure 1. The pragmatic translation correspondence diagram of the discourse mark “Lai”

图1. 话语标记“来”的语用翻译对应图

本研究更为综合全面地认识了“来”的话语标记功能,并在个案上对话语标记语用翻译进行了一定探索,但自建语料库规模仍然有限,今后可以基于更大规模语料库进一步总结话语标记的翻译规律。此外,考虑到在不同理论框架下,同一个话语标记语往往有不同功能(王海霞,2014) [13] ,话语标记“来”的语用功能仍需要在今后的研究中加以讨论和完善。

NOTES

1Collins COBUILD Advanced Learner’s Dictionary. 2018Copyright © HarperCollins Publishers