1. 引言

自2016年《巴黎协定》签订以来,各国在减少碳排放方面做出了不同承诺。我国碳排放量位居世界第一,碳排放量有着增速高、总量大的特点,在全球气候形势日渐严峻的今天,必须采取行动改善碳排放 [1] 。中国在此背景下提出了“双碳”目标,承诺在2030年实现碳达峰,2060年实现碳中和。随着城市作为二氧化碳排放的主要来源,城市碳减排已成为中国克服碳中和战略挑战的关键问题 [2] 。中国作为二氧化碳排放大国,在工业化进程中城市碳排放占总碳排放量的85% [3] ,城市碳减排已经成为中国完成“双碳”目标的必要挑战。同时由于城市间经济、环境交流日益频繁,城市群作为城市的聚集地,进一步推动了区域间协同发展,促进了城市碳减排。

珠三角城市群是我国城市群的重要组成部分,与其他城市群相比其有着得天独厚的地理优势,环绕港澳,2022年广东省国民经济和社会发展公报显示珠三角核心地区生产总值占广东省比重81.1%,单位GDP能耗尽管低于全国和广东省水平,但依然是东京、旧金山、纽约湾区的2~3倍 [4] ,该地区能源消耗仍有较大的提升空间,在实验国家碳达峰目标上有较大调整潜力。珠三角城市群包括广州、深圳、中山、珠海、佛山、肇庆、江门、惠州、和东莞9个地级市,是“一带一路”建设的重要枢纽,经济发展水平高,在全国范围内起示范作用。珠三角城市群碳达峰研究是中国碳减排研究的重要部分,在为该地区提供决策支持的同时,可以作为案例进一步推广到全国其他城市和地区。

当前关于碳排放影响因素和碳达峰预测的研究,从研究方法上看大都集中在环境库茨涅茨曲线 [5] 、空间杜宾模型 [6] 、神经网络模型 [7] 、脱钩模型 [8] 、LMDI分解法 [9] 、STIRPAT模型 [10] [11] [12] 等。在碳排放影响因素研究中,学者大部分从国家 [13] [14] [15] 、区域 [16] [17] [18] 、不同行业 [19] [20] 等视角来研究,国家角度上刘自敏等通过研究碳排放空间动态分布,分析中国碳排放影响因素,并设置三种不同情景对碳达峰时间和碳排放量预测,最终确定各地区的最优达峰路径 [13] ;刘卫东等从GDP增速的角度出发,建立数值模拟模型研究中国实现碳达峰目标的主要影响因素 [14] ;黄超等基于改进后的kaya等式,分析中国2030年实现碳达峰的路径和关键影响因素 [15] 。区域角度上李俊杰等选取LMDI分解法研究宁夏碳排放的影响因素,构建STIRPAT模型预测不同情景下宁夏碳达峰年份及排放量 [16] ;蒋昀辰等采用probit模型对我国30个省区在2030年前能否碳达峰的影响因素进行分析,发现产业结构、政府干预程度和对外开放水平均有显著影响 [17] ;赵金辉等采用Lasso模型筛选出影响河南省碳排放的主要影响因素,认为除能源结构、能源消费、第二产业占比、单位GDP能耗等常见变量外,森林覆盖率和私家车拥有量也是影响碳排放的重要因素 [18] 。行业角度上王丽娟等采用情景分析法分析铝冶炼行业碳减排的主要驱动因素,为制定铝冶炼行业碳达峰路径提供参考建议 [19] ;李心怡等选取LMDI分解法和kaya恒等式对中国民航碳排放量影响因素进行分析,研究发现运输过程中会增加碳排放,而能源强度效应能有效减少碳排放,说明生物燃油替代燃料未来大有潜力 [20] 。在碳达峰预测的研究中,多数学者主要从行业 [11] [21] 、省域 [12] [22] ]的角度出发,对中国工业 [21] 、交通运输业 [11] 、辽宁省 [12] 、长三角地区 [22] 进行碳达峰预测。从行业角度禹湘等构建CIE-CEAM模型分析不同情景中国工业碳排放量发展趋势,研究发现中国工业预计均在“十五五”期间内实现碳达峰,其中“双碳”目标约束情景下达峰时间最早 [21] ;朱长征等选取STIRPAT模型并设置五种情景,预测不同情景下中国交通运输业碳达峰情况,研究发现只有强化低碳情景才能实现2030年前碳达峰目标,表明我国应加快采取低碳措施助力交通运输业早日实现碳达峰 [11] 。从省域角度牛乐等通过STIRPAT模型结合情景分析法构造9种情景,对9种情景下辽宁省碳排放量进行预测,研究表明辽宁省碳达峰时间在2020~2055年之间,其中增长高减排模式在不抑制经济增长的情况下达峰时间最早,是辽宁省碳排放最佳情景 [12] ;晏清等考虑城市群建立空间计量模型分析长三角城市群碳排放影响因素,并预测该地区碳达峰情况,结果显示单个城市很难独立实现碳达峰目标,而考虑区域一体化的空间效应能有效提前碳达峰时间 [22] ,因此实现“双碳”目标需要发挥城市群的集聚效应。

综上所述,现有文献对碳达峰预测大多基于省域、行业和单个城市,对城市群的研究较少,珠三角城市群作为广东省“十四五”规划建设绿色低碳产业的重点地区,研究珠三角地区的碳达峰对其他省份和全国低碳减排具有重要意义。已有文献对珠三角地区的研究主要有通过指数分解法分析影响珠三角碳源汇的关键驱动因素 [23] ,运用社会网络分析法研究珠三角空间网路关联特征及其减排效应 [24] ,结合土地运用数据分析不同用地类型的碳排放时空分布特征 [25] ,基于部门和城市分析珠三角能源相关碳排放特征 [3] ,可以看出现有研究集中于碳排放的影响因素研究,在碳达峰预测上鲜有文献研究。有研究将珠三角分为四个地区并采用反向传播神经网络(BPNN)对此进行碳排放预测,探索影响碳排放的因素,以此为区域减排给出参考 [26] ,另有文献采用蒙特卡洛法,结合情景分析法动态模拟珠三角2021~2035年间碳排放量并分析该期间碳减排潜力,为后疫情时代城市碳减排提供思路 [27] 。

现有研究是从珠三角城市群整体出发,探究区域碳减排,而考虑到城市群内部发展会带来差异化的减排方案,所以本研究的创新点一是基于城市群角度,研究珠三角这一城市群碳排放影响因素并预测其峰值,以此为全国其他地区碳减排提供参考,二是将珠三角各城市根据其城市特点给出不同的减排方案,不仅考虑地区整体协同减排,而且要进一步差异化减排。因此,本研究选取珠三角地区2006~2020年数据,结合STIRPAT模型并设定不同情景模式对碳排放量预测。在变量选取方面将人均GDP的二次项和工业增加值占比加入模型,使用岭回归分析人口规模、富裕程度、产业结构、城镇化率和能源强度对碳排放的影响,最终对珠三角整体区域和9个城市分别预测三种情景下碳排放量,从而给出更有针对性的建议。预测三种情景时,由于现有文献在对不同情景变量增长率的设定上多采用历史数据进行设定,而不同政策会对变量产生不同的影响,故在情景分析增长率的设定方面,依照“十四五”规划,结合当前我国构建新发展格局的时代背景,对变量增长率进行更加精确的设定。

2. 研究方法与数据来源

2.1. 碳排放量核算

由于我国没有公布具体的碳排放量,因此需要对二氧化碳排放量进行估算。本文对珠三角地区碳排放量数据的估测参考吴建新等 [28] 的方法,根据IPCC公布的能源碳排放系数,把电能、煤气和液化石油气、交通运输和热能消耗所产生的碳排放量相加得到各城市的碳排放量。

2.2. STIRPAT模型

STIRPAT模型在IPAT模型的基础上演变而来并对此进行了优化和补充,解决了IPAT模型将各影响因素贡献率视为相同这一弊端 [12] ,为了方便分析往往在等式采取两边取对数的方法。模型的标准表达式如下:

(1)

I表示碳排放量;P代表人口因素;A代表经济因素;T代表技术水平;a代表模型系数;b、c、d是预估指数;e是误差项。将上式两边取对数得到:

(2)

结合众多学者对碳排放的影响因素的研究,发现碳排放的影响因素主要由人口、经济、技术因素三部分组成。参考碳排放驱动因素分解的主流模型Kaya恒等式,本文选取人口规模、城镇化率代表人口因素;借鉴林金钱 [29] 对指标的选取,考虑到工业部门碳排放在全社会碳排放占据主导地位,选取人均GDP、工业增加值占比 [30] 代表经济因素;选取能源强度代表技术因素,具体变量说明见表1。参考马兆良等 [31] 等并结合现有的研究成果,考虑到碳排放的对数形式

与富裕程度的对数

之间不是单一的一次线性相关,把人均GDP的二次项也纳入模型用以验证环境库兹涅茨假说,即研究经济增长和碳排放是否呈现倒U型。若c > 0,d < 0,则碳排放与人均GDP呈现倒U型;若c < 0,d > 0,则碳排放与人均GDP呈现U型。最终得到模型如下:

(3)

I为碳排放量,P为人口规模,A为人均GDP,EI为能源强度,Ps为城镇化率,Is为工业增加值占比。a为常数项,b、c、d、e、f、g、h为指数,i为误差。

Table 1. Model variable description

表1. 模型变量说明

2.3. 情景设置

当前在预测碳排放量时广泛使用的方法是情景分析法。本研究设定了人口规模、人均GDP、能源强度、城镇化率、产业结构在2021~2040年间的不同变化率,设置了低速、中速、高速三个值。以5年为一阶段则将20年分为5个阶段,参照王少剑等 [27] 和牛君等 [1] 的设定,对不同阶段不同情景进行设定, 如表2所示,不同城市的变化率结合具体情况做出适当调整。对相关变量的具体设定如下:

1) 人均GDP:依据广东省“十四五”规划,规划要求广东省GDP年均增长率达到5%,“十一五”、“十二五”和“十三五”期间珠三角GDP年均增长率分别为15.82%、10.30%和6.96%。受2020年新冠疫情的影响全国经济增速有所放缓,但随着疫情防控常态化政策的实施,从长期来看,珠三角地区经济逐步好转,在全国范围内具有发展潜力。因此参考王少剑等研究,认为基准情景下珠三角地区“十四五”期间GDP增长率相比“十三五”期间下降1%,平均值为5.96% [27] ,将GDP与人口共同考虑从而设定最终的人均GDP变化率。参考前人研究低速和高速模式分别按照中速模式增减0.5个百分点。设定每一阶段增长率变动0.5%。

2) 人口规模:《国家人口发展规划(2016~2030年)》预测得出,我国人口将会在2030年达到最大,人口在超过2030年最高值水平后将会下降。由于最新的“十四五”规划尚未公布对人口的具体规划要求,本文拟采用“十三五”规划为参考来设置参数。规划表示,2020年全省常住人口达到1.14亿,人口的年均自然增长率保持在0.86%。结合Chen等 [32] 对城市人口数据的预测,第一阶段中速模式下人口增长率设定为0.67%,高速和低速模式在此基础上增减0.2%。

3) 能源强度:广东省“十四五”规划提出要继续降低碳排放强度,通过产业合理布局实现低碳发展,因此预计广东省能源强度未来呈逐渐下降趋势。“十四五”规划要求未来广东省单位GDP能源消耗相较2020年下降14%,参照这一目标,考虑到珠三角地区能源强度要比广东省低,因此把能源强度值中速模式下设定为其年均变化率−2.86% [27] 。将此作为中速模式下珠三角能源消费强度变化率。设定高速和低速模式下增长率在中速模式基础上增减0.4%。每一阶段变动为0.5%。

4) 城镇化率:根据《广东省新型城镇规划(2021~2035年)》,“十三五”规划目标达成时广东省城镇化率为82%,其中珠三角的城市城镇化要达到90%以上。规划提出到2025年,广东省常住人口城镇化率达到77%。2019年,广东省城镇化率为71.4%,珠三角地区的城镇化率为86.28%。参考“十三五”期间城镇化率的年均变化率,将中速模式城镇化增长率设定为0.53%,高速和低速设置为中速模式基准下增减0.2%。随着城镇化水平不断提高,城镇化率增长速度会逐渐放缓,设定三种模式城镇化率每五年降低0.2个百分点。

Table 2. Setting of variable change rates in the Pearl River Delta region

表2. 珠三角地区各变量变化率设定

5) 产业结构:珠三角地区的第二产业占比逐年下降,考虑到近十年工业占二产的巨大比重,工业在GDP中的占比的变化也基本反映了二产占GDP比例的变化 [29] 。从珠三角地区历史数据看出,工业增加值占比自2010年开始呈现逐年下降趋势,因此将2010~2020年均变化率设定为第一阶段中速下降率。高速和低速模式在此基础上增减0.3%,设定每一阶段变化率为0.5%。

2.4. 碳排放情景组合

本文结合前人的研究成果,将前文变量分为经济增长变量和减排变量,其中人口规模、人均GDP、城镇化率作为经济增长变量;减排变量包括产业结构和能源强度。根据高速、中速。低速三种模式,设定了三种情景模式,分别为粗放模式、基准模式和低碳模式。具体情景组合设置如表3所示。

Table 3. System resulting data of standard experiment

表3. 珠三角碳排放预测值情景组合

2.5. 数据来源

本文选取珠三角九个城市2006~2020年数据为样本,其中人口规模、人均GDP、城镇化率、能源消费总量来自珠三角各城市《统计年鉴》和《中国能源统计年鉴》,工业增加值来源中经数据,碳排放量通过核算所得。其中缺失数据按插值法补足。

3. 预测结果与分析

3.1. 碳排放影响因素分析

通过Pearson相关系数检验(表4)发现,除人均GDP与能源强度、产业结构外,其余变量之间均存在较强相关性。其中,城镇化率、人均GDP、人口规模变量两两之间呈显著正相关,人口规模和产业结构、能源强度均呈显著负相关,产业结构和能源强度、城镇化率呈显著正相关。

Table 4. Correlation coefficient matrix

表4. 相关性系数矩阵

注:*P < 0.05;**P < 0.01。

采用最小二乘法进行回归,结果显示该模型的R2 = 0.99,模型拟合程度较高。由表5可知,该模型变量的方差膨胀系数有多个大于10,表明模型变量间存在多重共线性,为了消除共线性提高模型精度需要采用其他方法,本文选用岭回归对碳排放量影响因素进行研究。

Table 5. Least squares regression results

表5. 最小二乘法回归结果

参考岭迹图得到决定系数K,由图1可以看到,当K值为0.05时,此时自变量的标准化回归系数趋于稳定且各变量均通过显著性检验,故k = 0.05。最终拟合结果得到模型拟合优度R2 = 0.987,调整后的R2 = 0.986,模型的拟合程度较好。岭回归具体结果如表6所示,各变量均通过5%水平及以下的T检验,说明模型中各变量与碳排放之间均存在显著关系,模型是有效的。F统计值也通过了1%的显著性水平检验,剔除不显著变量后得到方程式(4)具体形式为:

(4)

Figure 1. Ridge plot of various influencing factors in the Pearl River Delta region

图1. 珠三角地区各影响因素岭迹图

Table 6. Ridge regression fitting results

表6. 岭回归拟合结果

注:*P < 0.05; **P < 0.01

由式(4)可知,人口规模、人均GDP、能源强度、城镇化率和产业结构各因素均对碳排放量起促进作用,且影响程度为城镇化率 > 人口规模 > 能源强度 > 人均GDP > 产业结构。城镇化率每提升1%会促进碳排放增加0.959%。人均GDP增加1%会导致碳排放增加(0.395 + 0.027 lnA)%。人均GDP相关指标的系数均 >0,表明经济增长和碳排放之间没有倒U型关系。具体来说,产业结构与碳排放呈现正相关关系,表明工业作为重要的能源消耗产业,其产业发展会导致碳排放量显著增加。珠三角地区的一个主要特征是城镇化水平高,部分地区如深圳的城镇化率一度达到100%,城镇化的发展会刺激人们消费水平的提升,从而增加碳排放量。能源消耗越多,碳排放量越大,珠三角地区能源强度对碳排放量的影响程度较高说明珠三角地区仍需要进一步加强能源消费结构升级,促进低碳减排。人口规模不断扩大会带来住房、交通、消费等不断增加,从而导致更高的碳排放量,但考虑到目前我国面临人口老龄化问题和三胎政策的出台,通过调控人口规模来降低碳排放量较为困难。

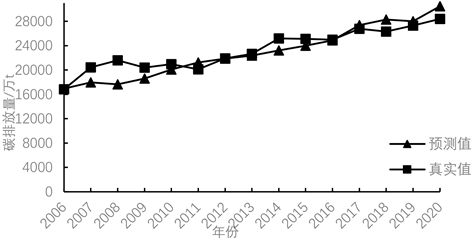

通过把2006~2020年模型变量的实际值代入回归模型,从而得到样本期内的预测值。将预测值与实际值相比可知模型误差率较低在合理区间内,预测结果精确度较高。结果如图2所示。

Figure 2. Comparison of predicted carbon emissions and actual carbon emissions in the Pearl River Delta

图2. 珠三角预测碳排放量与实际碳排放量对比

3.2. 碳达峰预测

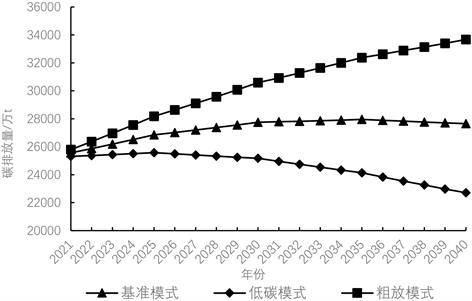

根据情景分析设定的三种情景和相关变量变化率,结合STIRPAT模型可以得到三种模式下的碳排放量预测值,如图3所示。由图可以看出,珠三角地区仅在基准模式和低碳模式下实现了碳达峰,粗放模式下碳排放量呈现逐年上升趋势,2021~2040期间内均不能实现碳达峰。珠三角地区在基准模式下预计将在2035年实现碳达峰,碳排放量峰值为27,953.94万吨。2035年前以1.76%的年均增长率逐年增加,2035~2040年间以0.22%的年均下降率逐年下降,并在2040年达到最低值27,652.33万吨。低碳模式下珠三角地区将在2025年实现碳达峰,碳达峰值为25,578.31万吨。2021~2025年以0.26%的年均增长率逐年上升,2025年实现碳达峰后以0.79%的年均下降率逐年下降,并在2040年达到最低值22,705.32万吨。粗放状态下珠三角地区碳排放量自2006年起以2.06%的年均增长率逐步上升至最大值33,670.88万吨。三种模式对比分析可知,珠三角地区碳达峰年在低碳模式最早出现,比基准模式提前了10年,达峰值也最低,相比基准模式降低了8.5%。粗放模式下由于人口规模持续增长,能源消费总量始终在较高水平,产业结构中工业占比增幅明显,无法实现碳达峰目标。有文献研究发现珠三角城市群在2020年实现显著碳达峰 [27] ,与此相比本研究实现碳达峰的时间略有推迟,但仍能实现国家2030年碳达峰目标,这与本研究选取的不同模型和情景分析变量具体设定不同有关。和国家其余城市群相比,长三角地区如果各市单独发展预计在2029年实现碳达峰,如果基于长三角一体化协同发展背景,则长三角地区将在2023年实现碳达峰,达峰年有所提前 [22] ,这与珠三角情况大体相似,单个城市单独发展很难全部实现2030年国家碳达峰目标,需要结合城市群进行协同发展。京津冀地区基准模式下只有北京、天津在2030年前实现碳达峰,河北在2035年前难实现碳达峰,通过综合政策调整可使整个京津冀地区碳达峰时间提前,实现国家碳达峰目标 [33] ,珠三角地区和以重工业为主的资本密集型产业聚集的京津冀不同,劳动密集型产业较多,且多个地市都在积极发展先进制造业,如先进制造业、交通运输业、电子信息产业等高新技术产业 [34] ,且相较于北京在京津冀的优势地位,珠三角各市以广州、深圳为首,呈现由单中心向多中心模式的过渡阶段 [35] ,因此作为城市群整体在低碳模式下能实现碳达峰。综上所述,珠三角地区选择低碳模式以完成国家碳达峰目标较为合理,在不影响珠三角经济发展的前提下,考虑产业特征和能源消耗需求进一步加强减排力度,减少能源消耗,调整产业结构实现产业转型升级,促进珠三角地区尽早实现碳达峰。

由于珠三角地区城市群不同城市经济发展水平、产业结构和能源强度等方面存在不同差异,进一步

Figure 3. Prediction of carbon emissions under three modes in the Pearl River Delta region

图3. 珠三角地区三种模式下碳排放量预测

对珠三角地区九个城市2021~2040期间的碳排放值进行预测。每个城市不同变量的年均变化率参照“十四五”规划和不同城市差异进行相应的调整。九个城市2021~2040期间碳排放预测值如图4~图12所示。广州三种模式下碳排放量自2020年起均呈现逐年下降趋势,2020年峰值为5334.83万吨;东莞仅在低碳模式下实现碳达峰,达峰年为2025年,达峰值为4252.17万吨;惠州、珠海在基准模式下将在2035年实现碳达峰,达峰值分别为2672.09万吨、1404.73万吨,低碳模式下在2025年实现碳达峰,达峰值分别为2408.78万吨、1282.35万吨;深圳、佛山、江门和中山在基准模式将在2030年实现碳达峰,达峰值分别为7779.18万吨、5754.05万吨、2045.16万吨和1977.23万吨,低碳模式下在2021年实现碳达峰,达峰值分别为7359.06万吨、5555.90万吨、1917.17万吨和1891.30万吨;肇庆在基准模式和低碳模式下均将在2025年实现碳达峰,达峰值分别为975.32万吨和966.93万吨,粗放模式下不能实现碳达峰。可以看出,低碳模式下各城市碳达峰时间最早、峰值最低,与珠三角地区情况一致。

分析珠三角城市群碳达峰年份,可以看出广州属于碳达峰类城市,所有模式下均能在2030年前实现碳达峰,与国家2030年前实现碳达峰目标一致。广州城市绿化覆盖率超过40%位于全国前列,使得碳汇量高。“十三五”期间广州单位GDP能源消耗和二氧化碳排放累计下降19.4%和31.9%,均超额完成省下达目标,未来通过产业结构和能源结构调整碳排放空间变窄,因此应继续完善碳汇网络体系,推动森林碳汇提质增效,提升碳汇含量。同时要利用广州碳市场试点,发展绿色金融,拓宽绿色低碳企业融资渠道,推广碳期权交易等金融工具。惠州、珠海、东莞、肇庆、深圳、佛山、江门、中山属于碳达峰潜力型城市,其中惠州、珠海、东莞、肇庆均仅在低碳模式下于2025年实现碳达峰,通过减少工业占比使得低碳模式下达峰年相较基准模式提前,实现碳达峰目标。此类城市工业基础较好,肇庆以水泥等高耗能产业为主,未来应加大使用清洁能源力度,加强低碳建材产品的研发应用,合理控制生产过程碳排放,探索二氧化碳捕集利用。惠州、珠海2022年电子行业、石化新能源材料行业增长较快,制造业拉动有力,同时作为环绕在广深两市珠三角经济核心区的重点城市,区位优势明显,产业吸引与承载力强,未来需要因地制宜调整产业结构,引进高技术、新人才,推进能源优化以更早实现碳达峰目标;东莞应积极推进“无废城市”建设,进行污水改造,提高污泥无害处置率,工业固体废物方面研究线上交易新模式,拓宽工业固体废物资源转化渠道,力争实现2025年“无废城市”建设达到全国先进水平目标。深圳、佛山、江门、中山仅粗放模式下无法实现碳达峰。此类城市尤其是深圳和佛山汽车制造业和出口增长强劲,通过调整制造业转型升级,利用经济体量大的优势,发展高端产业和先进制造业实现碳达峰。深圳应加快进行绿色交通系统建设,力争实现公共交通工具纯电动化,在建筑领域应保持其建筑节能“一票否决”制,推动建筑碳减排。

佛山、江门作为陶瓷的主要产区,应加快研究电子陶瓷新材料,提高电窑炉技术利用率,开发如轻量化卫生陶瓷、发泡陶瓷等低碳产品;中山应实现推进能耗“双控”和限制“两高”项目并行,稳步开展零碳排放区试点,将翠亨新区这一零碳城市示范区经验推广至全市,实现全市低碳发展。

4. 结论与建议

本文选取2006~2020年的相关数据,通过拓展的STIRPAT模型对珠三角地区进行岭回归分析,并结合情景分析法,按照“十四五”规划要求设定相关变量变化率,共设定3种不同的情景组合预测珠三角地区碳排放量,得到的结论如下。1) 碳排放量的影响因素中,人口规模、人均GDP、能源强度、产业结构、城镇化率与碳排放量均呈正相关关系,城镇化率对碳排放量的影响程度最大。2) 珠三角地区人均GDP与经济增长不存在倒U型关系。3) 基准模式、低碳模式下珠三角地区在2035年和2025年实现碳达峰,达峰值分别为27,521.54万吨和27,489.86万吨。粗放模式下,不能实现碳达峰。珠三角地区选择低碳模式以完成国家碳达峰目标较为合理。4) 广州属于碳达峰类城市,所有模式均能实现国家2030年碳达峰目标;剩余八市属于碳达峰潜力型城市,其中惠州、珠海、东莞、肇庆低碳模式下达峰年相较基准模式提前,实现碳达峰目标。深圳、佛山、江门、中山仅粗放模式下无法实现碳达峰。

基于上述结果,要想使得珠三角地区早日实现国家2030年碳达峰目标,从政府、企业两个角度提出以下建议。

4.1. 对政府的建议

1) 促进产业结构升级。

珠三角地区地域优势明显,以制造业发达为特点,加快建设广深港澳科技创新走廊,加大对珠江三角洲区域内与香港、澳门的电子信息、高新技术、生物医疗等方面投资。充分发挥其区位优势,促进与包含深圳前海、香港南沙在内的深圳前海合作区、横琴粤澳合作区的交流合作。实现一廊联动,利用科技人才和工业园区聚集优势,打造十大核心创新平台如广州琶洲互联网创新集聚区、深圳国际生物谷、东莞滨海湾新区等,建设粤港澳联动大湾区新高地,未来重点发展智能装备、计算机、发展新材料、电子通信等高端技术产业,以科技创新攻克芯片、半导体等核心技术难题,实现珠三角地区产业优化升级。并促进一些国际领先高水平产业的落地。

2) 优化能源结构。

广东地处中南亚热带湿润季风区,拥有沿海各省最长的大陆海岸线,风、光、热、水和森林资源丰富,发展核能、水能、风能、太阳能、潮汐能和生物质能等可再生能源具有得天独厚的条件。同时粤东粤西两边地理环境差异巨大,资源能源分布有显著特点,其中光伏发电集中于粤东、粤西沿海地区,风电集中于沿海地区和粤北、粤西的高海拔地区 [4] 。而珠三角地区作为广东省的核心区域,是承载着工业发展的重要平台,改善珠三角地区能能源结构能有效提高其碳减排水平。结合地域特点和能源分布结构,需要加强珠三角与粤东、粤西的合作,实现优势互补,推动在沿海和高海拔地区打造双千万千瓦级海风基地,积极推动光伏发电,开发风能资源,进一步提高非化石能源的占比,形成能源清洁和经济发展兼顾的局面。

3) 优化土地利用规模。

珠三角地区正处于城市化快速发展的关键时期,其城镇化率在全国范围内属于较高水平,但各市之间城镇化率仍有较大差异。肇庆市为碳汇区,林地分布广且固碳能力高,其余八市为碳源区并集中于广州、深圳等核心区 [36] 。未来应根据各市不同发展情况,引导不同发展方式,在不以牺牲城市化进程为代价的前提下,增加珠三角地区的森林面积,提高固碳能力,使碳源逐渐转化为碳汇地。

4) 实施差异化减排方案。

对碳达峰类的广州市,应稳步完善绿色金融体系,发挥广州碳排放权交易中心试点功能,完善碳金融市场,推广碳远期、碳期权和碳普惠,从而推动广东碳市场在全国继续发挥示范效应;对碳达峰潜力型类城市,如惠州、珠海、东莞、肇庆,要进行能源优化升级,加大使用非化石能源的力度,增加非化石能源在一次能耗占比,争取早日实现碳达峰;深圳、佛山、江门、中山,应重点进行科技创新,发展智能产业、高新技术产业,实现产业转型升级。

4.2. 对企业的建议

1) 加强科技创新和研发投入。

珠三角地区制造业发达,中小企业众多,企业应增大研发投入,提高自身科技创新能力,积极发展绿色低碳技术,从原材料的选择、生产过程、最后回收利用等环节进行技术创新和能源更新,实现资源循环利用,推动低碳技术向成果转化,积极响应国家碳减排目标。

2) 推动区域合作实现协同发展。

作为我国第二大城市群,珠三角地区应充分发挥城市群效应,广州、深圳作为中心城市带动其余城市协同发展,发挥集聚效应。中心城市企业要依托区位优势和政策支持,与周围城市企业开展合作,辐射相关企业实现共同发展。同时还应结合当地资源特点进行特色发展,利用地域特色促进区域协同发展,将部分高能耗产业转移至粤西粤东等欠发达地区,在此基础上给予产业转入地企业技术、资金支持,向这些地区转移绿色低碳技术,在实现自身产业升级的基础上也帮助产业接收地提高其能源利用率。

基金项目

2022年度广西人文社会科学发展研究中心“科学研究工程”专项项目“‘双碳’目标下广西城市群碳达峰预测及差异化减排路径研究”(WKZX2022001);四川省社会科学重点研究基地系统科学与企业发展研究中心重点项目“‘双碳’目标下我国城市群碳达峰预测及差异化减排路径研究”(XQ22B09)。

参考文献