1. 引言

“讲好中国故事,传播好中国声音、展示真实、立体、全面的中国”,是加强我国国际传播能力建设的重要任务 [1] 。而出版本身又是文化交流、文明互鉴最有力的桥梁,文化作为一个国家的软实力,是提升国际地位、国际话语权的极其重要的力量,而“主题出版”在我国文化“走出去”进程中,又是“排头兵”“主力军”,成为了中国特色社会主义道路的重要文化组成部分。

2. 我国主题出版“走出去”发展现状

“主题出版”这一概念在2003年就已走进大众视野,成了业内学者研究的新视角,到现在已走过十九个年头,在这十九年间,我国业内学者对“主题出版”以及主题出版的海外传播的研究一直在继续。社会在不断发展,主题出版“走出去”工程也要紧跟时代,顺应时代,是一项不断摸索,不断实践发展的长期工作。主题出版也应与其他行业一道,共同肩负起传播中华优秀文化、促进文明交流的使命,进一步推动自身走出去的步伐,开拓优质路径、贡献中国智慧 [2] 。

2.1. 2003年至今我国主题出版“走出去”整体发展状况概括

学者李建红在《2003~2017年主题出版的选题特点、矛盾及对策》一文中,系统总结梳理了2003年到2017年间,我国主题出版的发展状况,在这十五年间我国主题出版的规模已经形成,一方面,在选题开发上也逐渐面向大众,出现了一大批通俗读物,例如《文化中国》(英文版)《大众化文库》等,更加重视国际形象的塑造,精品意识进一步强化,国内出版社也逐渐在慢慢形成合力效应。另一方面,国家也在积极引导,资金投入、项目资助,例如,“经典中国国际出版工程”“丝路书香工程”等项目的推广,有效助力我国主题出版走向海外,提升了国际影响力和国际话语权。

有了前期大量的积累探索和经验,2018年发展至今,国内主题出版的研究开始丰富多彩,研究内容也逐渐多元,在“走出去”工程中,选题类型的开发也发生了新的变化,从过去在探索期重视党史、军史及重大节庆等的传统题材,到除了关注以上这些传统题材外,在中华传统优秀文化类(例如国学、儒家视角下的“社群主义”价值观念等)、科技文化类、治国理政类等选题开发比重越来越大。出版形态也多元化,营销方式也有所创新,市场效益较好。国家对主题出版“走出去”支持力度加大,选题引导更准确,出版社选题策划的“走出去”意识增强,从一开始的被动“走出去”到现在出版社积极主动“走出去”。

2.2. “一带一路”倡议下我国主题出版“走出去”的发展状况

自2013年提出建设“一带一路”的合作倡议以来,就一直受到各界重视。而我国主题出版也迎来了新的发展机遇,在中国知网进行检索,将“主题出版”“走出去”“一带一路”三者结合的文献是较为多的,阅读这些文献可知,“一带一路”视域下的主题出版在“走出去”方面占着很大的比重,取得的成就也很可观,在提升我国文化软实力方面发挥了重要的作用,因此,这一板块将“一带一路”倡议下的主题出版“走出去”拎出来单独成节。

众所周知,我国传统文化在古丝绸之路上的传播具有深厚的历史渊源和历史根基,古有张骞出使西域,以及有中国丝绸、瓷器、茶叶的出口,有中国茶艺、中药、戏曲在沿线国家的展示,也有植物、科技、香料的进口,不管是实物还是精神文化交流都日益密切。

到了21世纪的今天,我们将搭着“一带一路”这趟“顺风车”,把主题出版物也可以当作一种媒介来传播中华文化,我们会发现,在主题出版物“走出去”进程中,向“一带一路”沿线国家的出版物输出情况与欧美国家相比,其接纳度是较高的,排斥反应也相对较弱,这其中是有着一个很好的机遇,沿线涵盖六十多个国家,其中大多数都是发展中国家,经济总量也不繁荣,而中国通过近几十年来的努力,在各方面都取得了巨大的成就,成为了其中的典范,而中国的发展模式也让这些沿线国家产生了兴趣,有了一定的需求,而对于出版者而言,这就是一个让主题出版物“走出去”,文化输出、版权输出的好机遇和动力。

3. 我国主题出版“走出去”存在的问题

主题出版“走出去”是主题出版和“走出去”的结合,是指通过版权输出、合作出版、实物出口等方式将体现国家品格的主题图书在海外实现出版和传播,目前,主题出版与“走出去”都已成为系统研究的出版领域的研究重点 [3] ,但是,将二者结合起来系统研究的成果算不上丰富,截止2023年9月28日,在知网上以“主题出版”为关键词进行检索,共检索到907篇文章(包括期刊文献、学位论文、报纸、会议),以“主题出版”“主题出版走出去”“主题出版版权输出”“主题出版国际传播”等为关键词进行检索,并经筛选,最后保留122篇有效文章。

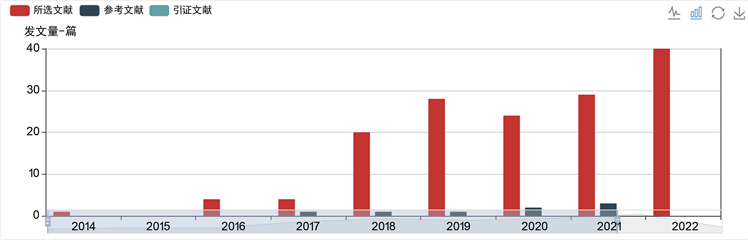

对这些数据进行计量可视化分析,可以看出,主题出版“走出去”的发文量近年来有所增幅,如图1,关注度也有所增加,但是,就光以“主题出版”这一丰富的研究结果相比,在“出海”方面的工作还是有所欠缺,主题出版“走出去”到“走进去”传播的实际效果并不是很乐观,“走出去”了但又没完全“走出去”,主题出版物未能很好进入海外市场,走到海外读者的视野当中。

Figure 1. The number of thematic publications “going out” in China during 2014~2022

图1. 2014~2022年我国主题出版“走出去”发文量情况

3.1. 对要“走出去”的主题出版物选题内容开发不够深刻

不管是哪种类型的出版物,内容永远都是第一位。目前,我国主题出版“走出去”所涉及到的内容包括政治、经济、历史文化等方面,“主题出版”从2010年被国家纳入重点工作以来,一直受到业界的关注并积极探索研究,在“走出去”方面更是成为学者们研究的重点对象。

前文提到过我国主题出版“走出去”的选题类型有了新的转变,“走出去”的版权输出数量有所提高,但是,与收到的成效并未成正比,大多还是“内宣思维”,在主题出版内容上,缺乏创新性,整体呈现出一种“大而强,多而不精”,“出版热,市场温”的局面。由于各国之间存在各种各样的差异,在文化输出方面本身就是一项挑战。

3.2. 出版物翻译问题

在主题出版物“走出去”进程中,除了最重要的选题内容之外,翻译是主题出版“走出去”的另一个重要环节,在要“走出去”的出版物内容地道的本土化翻译可以使得主题出版更好地被对象国读者所接纳和认可,如何巧妙、合理地将汉字翻译成对象国所使用的语言,并且还能准确传达出所要输出内容承载的文化价值,避免在传播过程中出现“文化折扣”,这是目前我国在主题出版“走出去”进程中所面临的一大问题。

很多图书在翻译上的文化内涵有待提高,部分作品只是做了语言上的翻译转换,并没有进行作品内容的本土化深度交流,一些在国内受追捧的图书,尤其是具有深厚历史文化背景的图书,在版权输出之后的海外传播效果并不理想。

3.3. 平台接轨乏力,合力效应仍然不足

目前,我国数字内容产业发展繁荣,数字基础设施建设与信息技术水平处于全球领先地位,但主题出版“走出去”仍面临平台接轨乏力、缺乏海外市场经验等结构性问题 [4] 。

陈雪丽、戴地在《我国主题出版“走出去”的挑战与应对——基于中央广播电视台创新实践的探讨》一文中,分析了总台在助力主题出版“走出去”进程中有着内容、语言、载体、平台等方面的优势。

3.4. 传播形式及渠道缺乏创新与开发

纵观我国主题出版“走出去”工作,在传播形式上较为单一,主要以图书为主开展书展工作,2020年全球暴发的新冠肺炎疫情,给出版行业带来了很多不确定性,产生了一系列不利影响,对于主题出版物“走出去”更是雪上加霜,难度增加。因此,传播形式、营销渠道等的转变显得尤为重要。

4. 我国主题出版“走出去”对策

4.1. 深刻开发主题出版物选题内容

让我国主题出版物真正走向海外,首先,应因地制宜,求同存异,深入了解对象国的政策制度、文化背景、生活习惯、市场环境等内容,以及研究对象国读者的阅读习惯、可以接受的出版物类型、语言风格等等,将对象国本土文化与中华文化结合碰撞,以国际化视野讲述中国故事。

其次,对对象国制定有针对性的出版计划,细化目标读者,精准策划,实行“一国一策”,进行科学、周密的选题预评,还要对出版物输出之后的数据跟踪调查要持续深入,及时调整策略,分析数据,找寻问题,再解决问题,让出版物“走出去”的效益最大化。

第三,在选题策划、内容创新上,要以小见大,变通叙事方式,以能产生同情、共鸣的故事代替平铺直述、高谈论阔的理论。

第四,还要注意主题图书的时效性,要让一系列应时应景的主题图书走向海外,是传播中华文化,也是为“世界做书”。例如,在2020年新冠疫情暴发,月初,由张文宏团队编写的《张文宏教授支招防控新型冠状病毒》输出多个语种版权,不仅展示了“中国方案”“中国经验”,也为全球抗疫出了一份力。

第五,既要有学术性、理论性内容(精英读者群体),也要有通俗化、大众化的内容(大众群体),多样化路径结合,全面传播。进一步实现从“讲好中国故事”到“讲好全球故事”的路径,选择有代表性的好故事进行出版和传播,更加接近世界不同地区受众心理、文化需求,用对方能够听得懂、愿意听的故事来开展交流、施加影响 [5] 。

4.2. 注重主题出版物向海外输出的翻译问题

首先,可以采用国际化的组稿方式,来进行国际出版的深度合作,提升作品的翻译质量和地道化的表述语言。最主要就是翻译人才和翻译团队,在国内出版社这一板块的人才较为缺乏,输出海外的作品翻译不仅要会懂对象国的语言,而且还要了解对象国的政治、经济、文化、历史等各方面,才能用对象国本土化的语言来表述价值观,出版社可以培养和引进,培养国内高校相关专业的翻译人才,再派去在对象国建立的海外编辑部等部门,进行深度学习,或者引进在国外有生活、学习经历的翻译人才,组成国内翻译团队。

其次,还可引进资历丰富的海外编辑或者出版人,热爱并了解中国文化的汉学家,甚至可以引进本土化翻译人才等等,与国内翻译人才共同组建翻译团队,以项目为纽带,一起策划、编辑、翻译,为海外读者提供优质的、可以看得懂的出版物。

4.3. 争取多平台发挥合力效应

出版社可以与总台进行合作,推动主题出版走向海外。

除了与总台合作之外,还可与国内高校出版社和民营出版公司进行合作,有了长期合作伙伴,也在一定程度上缓解成本问题。

一些海外精英读者是希望从政治、经济、文化、历史等多方面对中国有深入的了解,而高校出版社在这方面有着天然的使命和独特优势,尤其在学术性主题出版方面。例如,上海交通大学出版社发挥了自身学术优势,从语言角度策划了《平易近人》系列图书,在2014年上市后引起了强烈反响,销量也都很可观,已有5个语种的版本进入国际图书市场,受到海外读者的好评。

一些民营出版公司在“走出去”方面也有很好的成绩,例如新经典在海外多国都收购了当地出版社,也打造了出版社品牌,尤其在构建童书方面,尤为抢眼。

4.4. 创新与开发传播渠道

首先,除了传统纸质书之外,还可以通过有声书的形式,外加地道的翻译与口语,例如,有声书《查医生援鄂日记》,以温暖真实的文字讲中国故事,赢得了海外读者的肯定。

第二,需要与当地的媒体、出版社跨国合作或者其他相关公司合作,对各个对象国深入了解,设计符合对象国读者的APP,以立体全方位的文、图、音、视的传播形式让主题出版出版物走向海外。

第三,在对象国网站经营好与我国主题出版相关选题、题材的账号,例如,李子柒入驻YouTube,吸粉无数,用视频展示中国传统文化的魅力,使得许多国外读者对中国传统文化产生兴趣。

第四,文创加展览,衍生品开发。例如,在2018年的华沙国际书展上,中国人民大学出版社代表中国重点展出了一些有关治国理政的书籍,同时展示了数百种波兰文、英文和中文图书,还展示了中国画、中国结、京剧脸谱、剪纸等文创产品,让海外读者直观感受中国的优秀传统文化 [6] 。还可紧跟热点,例如,以2022年北京冬奥会、残奥会的吉祥物——冰墩墩、雪容融为原型,开发文创与衍生品,以文创抛砖引玉,引起海外读者对中国文化的兴趣,坚持以“受众”为中心,达到更好的对外传播效果。

5. 结语

我国主题出版“走出去”是一项长期工程,需要多方合力取得实际成效,在过去这些年里,我国在“走出去”方面取得了一系列的成绩,但实际达到的效果并不理想。价值观的浸润式传播远比枯燥的符号元素堆砌入脑入心,中国出版应以柔性力量促进文化交流、价值认同、理解互通,进而为中国智慧在国际平台上实现更大的价值积累文化势能 [7] 。我国主题出版“走出去”应转变思维,在选题内容、翻译的地道性、平台的接轨、传播形式及渠道创新上积极创新,提升国际传播力,助力我国主题出版“走出去”,更要“走进去”。