1. 引言

雷暴是伴有雷击和闪电的局地对流性天气,通常在强烈的积雨云中产生,一般伴有阵雨,有时还伴有暴雨、大风、冰雹、龙卷等恶劣天气。当形成雷暴的积雨云发展旺盛时,强大电位差会产生闪电现象。放电过程中的温度骤增使空气体积急剧膨胀,产生的冲击波导致强烈的雷鸣。雷暴天气的持续时间一般较短,但它的局地性和突发性,时常对人民的生命财产安全和国民经济造成巨大的危害 [1] [2] [3] 。雷暴天气的分析和预报一直以来是气象预报工作中的重点和难点,目前雷暴被世界航空界公认为严重威胁航空飞行安全的天敌。强烈发展的雷暴云中蕴藏着巨大的能量,具有极大的破坏力,会造成雷击、雹击、颠簸、积冰和下击暴流等对飞行安全造成威胁的天气现象,轻则人机损伤,重则机毁人亡 [4] 。

鉴于雷暴的危害性,许多新疆气象学者对雷暴天气的特征和成因展开了广泛且深入的研究,并取得了一定的成果。赵德龙 [5] 的研究表明:乌鲁木齐虽地处欧亚大陆腹地,总体雷暴发生频数相比我国东部地区偏少,但受地形等因素影响,夏季天山山区移出的强对流云团会造成冰雹、暴雨、大风等灾害性天气。从过往统计结果来看,乌鲁木齐地区雷暴平均活动期在4~9月,5~8月居多,其中7月最多 [6] 。庄晓翠、赵俊荣等 [7] [8] 研究北疆的各类强对流天气表明,强对流天气是在大尺度环流异常的形势下,高、中、低层多种系统相互作用的结果。黄海波、杜安妮等 [9] [10] [11] 认为直接导致乌鲁木齐机场强雷暴触发的动力机制有低层切变线、地面能量锋、地面干线、地面辐合线等。

2023年5月22日午后–夜间,乌鲁木齐地窝堡国际机场经历了长达五个多小时的间歇性雷雨天气过程,远高于本地雷暴发生时长的气候特征(0.5~1 h)。此次雷雨天气过程影响范围大、持续时间长、预报难度系数大,因为发生在航班密集时段,并且完全覆盖机场上空及整个终端区,对乌鲁木齐机场的正常运行造成显著影响,导致多架次航班延误和备降。本文通过对此次过程的天气特征及成因进行诊断分析,以期能更深入认识长时间雷暴天气的特点,逐步积累预报经验,提高强雷暴天气的预报水平,对今后雷暴天气的预警与服务提供及时有效的参考和依据。

2. 资料与方法

本文使用的资料包括美国气象环境预报中心(NCEP)逐6小时的1˚ × 1˚再分析资料、新疆区域加密自动站观测资料、常规高空及地面观测资料、乌鲁木齐机场自动观测资料(AWOS)和乌鲁木齐机场多普勒天气雷达探测资料等,对2023年5月22日乌鲁木齐机场长时间雷雨天气过程的特点、环流形势及水汽条件、层结条件、触发条件等几个方面进行雷雨成因诊断分析。

其中新疆区域加密自动站资料为逐十分钟资料,新疆区域有近2000个站点,该资料由中国气象局国家气象信息中心下发。常规高空及地面观测资料是预报业务中最常见的资料,高空观测资料每日08:00、20:00两次探空,地面观测资料则为逐小时。乌鲁木齐机场多普勒雷达数据时间分辨率为逐6 min间隔,雷达观测半径150 km。主要产品包括CR (组合反射率)、VOL体积扫描数据(包括反射率因子、径向速度、速度谱宽产品)。

3. 天气概述及环流形势分析

3.1. 天气概述

2023年5月22日,受西伯利亚低涡缓慢东移南压影响,北疆北部、伊犁河谷、天山山区及北疆沿天山一带出现大范围的雷暴等强对流天气,乌鲁木齐、克拉玛依、石河子机场出现中或强雷雨天气。乌鲁木齐机场22日17:21~23:00 (北京时,下同)出现了长达5小时39分钟的间歇性雷雨天气过程,共分成四个阶段影响乌鲁木齐机场,期间伴偏西–西北风,平均风6~8 m∙s−1,阵风8~11 m∙s−1。其中17:21~18:50的第一阶段雷雨过程影响时间最长,整个间歇性雷雨天气过程的总降水量为7.6 mm。

乌鲁木齐机场及终端区受此次雷雨天气影响,造成72架次航班延误,其中延误超2小时航班8架次。22日下午机场周边50 km范围自西向东被对流云团覆盖,对机场上空及主要的进出港导航点阿什里、阜康等有较大影响,航空器绕飞严重。

3.2. 环流形势分析

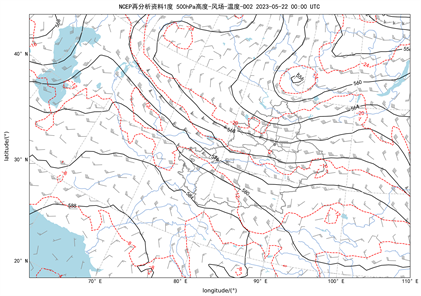

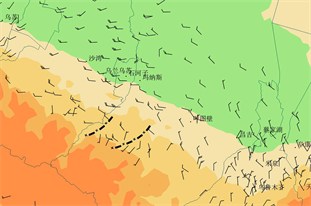

500 hPa高空图上,21日20时欧亚地区中高纬为“两脊一槽”型的经向环流形势,乌拉尔山–西西伯利亚、贝加尔湖一带为脊区,中亚地区至贝加尔湖西侧一带为低涡控制,此低涡伸展至250 hPa,并配合有−24℃冷中心。22日08时(图1(a)),乌拉尔山高压脊东伸,引导西伯利亚低涡南压西退,温度场和高度场相配合,横槽明显加强。此后宽广槽底不断有短波槽生成,携带冷空气迅速影响北疆西部、北部地区,短波槽沿槽前偏西及西北气流向天山北坡中部移动。22日午后,沿天山一带冷平流明显,短波槽东移造成北疆沿天山一带大范围雷暴天气。

700 hPa图,21日夜间等高线与等温线近乎垂直,北部冷平流明显。22日08时,克拉玛依–乌鲁木齐一线有风速的辐合,最大风速由12 m∙s−1减弱为8 m∙s−1。至14时,北疆大部位于槽底偏西气流控制,天山山区中段及其两侧有明显的风向辐合区,冷暖空气交汇,为强对流的发生提供不稳定条件。其中乌鲁木齐位于气旋性环流内,有利于上升运动的加强。850 hPa图,22日08时,北疆上空为偏西–西北风,午后14时北疆沿天山一带受偏北风控制,乌鲁木齐机场位于风向辐合区域,配合天山北坡地形的强迫抬升作用,有利于上升运动的加强,为雷暴的发生提供了动力条件。

地面图上,乌拉尔山–巴尔喀什湖一带为西北–东南轴向的带状高压控制,冷高压主体位于西西伯利亚地区,高压前部不断分裂小股冷空气东移南下入侵新疆。北疆地区处于高压底前部,东疆地区为低压控制,21日夜间开始,弱冷空气已影响到西部边境线一带,至22日20时(图1(b)),冷空气进一步渗透影响天山山区及其两侧,二者气压梯度在天山山区及南疆地区加强。当冷暖空气在天山山区一带交汇时,温度差异导致能量释放容易激发雷暴。

(a)

(a) (b)

(b)

Figure 1. Circulation pattern of 500 hPa (a) at 08:00 and ground (b) at 20:00 ((a) solid line: height field, red dotted line: temperature field; (b) solid line: pressure field, wind rod represents wind field, the “●” in the picture is the location of the airport)

图1. 22日08时500 hPa (a)、20时地面(b)环流形势图(a实线为高度场,红色虚线为温度场;b实线为气压场,风杆表示风场,图中●为乌鲁木齐机场位置)

4. 多普勒雷达回波特征分析

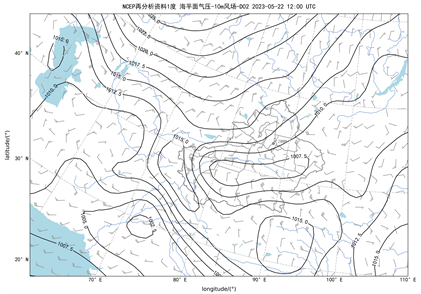

由乌鲁木齐机场多普勒雷达的组合反射率因子演变特征(图2),5月22日15:00开始,天山山区中段一线对流回波发展迅速,15:30在乌鲁木齐机场终端区偏西方向80~110 km有A、B两个对流云团东西相接,中心回波强度为35 dBZ,西南–偏南方向50~100 km为大片层状云降水回波。此后A、B对流云团同时向东移动,16:12中心最强回波达45~50 dBZ。随后两个对流云团在东移过程中逐渐减弱,但其东北方向不断有分散弱对流生成,云团范围扩大,至16:54偏西、西南–偏南的两块云团合并连成一片,覆盖本场终端区150˚~360˚ (顺时针方向) 20~100 km范围。

17:06该对流云团移至头屯河并向本场靠近,本场观测于17:21报告弱雷雨。第一阶段雷雨过程(17:21~18:50)移向本场的回波A、B合并且呈加强趋势,最强回波为35~40 dBZ,并向东南方向移动。其中17:37终端区西北侧50 km处新生成的对流回波中心C虽然迅速加强至45~50 dBZ,但却在东移过程中分散减弱,并从终端区北边略过。至18:30本场及终端区50 km范围全方位被对流云团覆盖,进出港航空器绕飞困难。18:57本场西北方向10 km处生成一个新的带状对流云团D,回波中心强度为35~40 dBZ,19:00本场出现中阵雨天气,D回波影响本场大约1小时左右,此为第二阶段影响本场的雷雨过程。同时终端区北侧25 km处、西北侧50 km处生成新的对流云团E和F,中心强度均达到45~50 dBZ,并向东南方向快速移动。对流云团E在移近本场过程中减弱为20~30 dBZ,本场产生小阵雨天气,云团F虽然减弱但中心强度仍为35~40 dBZ,于21:00前后影响本场出现第三阶段雷雨天气。21:33本场上空的对流回波移出,后续向东北方向移动,强度也明显减弱。此时终端区270˚~300˚ (顺时针方向) 50~100 km范围又有新的回波G生成,但回波强度不强为30~35 dBZ,预计影响本场时间为22:00~23:00,主要天气现象为小阵雨伴短时弱雷雨,此为第四阶段雷雨过程。23:00以后该对流回波移出机场,终端区上游方向降水云团也基本减弱消散,本场逐渐转为多云天气。

Figure 2. Schematic diagram of radar image evolution of Urumqi Airport on May 22, 2023 (A~G: Convective cloud cluster)

图2. 2023年5月22日乌鲁木齐机场雷达图像演变分析示意图(A~G:对流云团)

5. 环境场诊断分析

5.1. 水汽条件

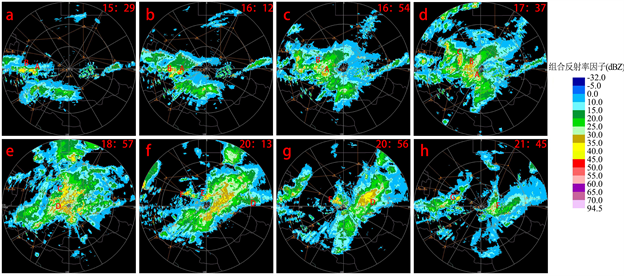

雷暴的发生,既要有充沛的水汽,还要有源源不断的水汽输送并在降水区附近辐合。5月21日晚上乌鲁木齐机场出现了短暂的干雷暴转小阵雨天气,此先兆性降水 [12] 使乌鲁木齐机场及周边近地面层的水汽增加。通过对5月22日08时~20时的1000~100 hPa共21层的水汽通量及其矢量图、散度图分别进行分析,发现此次天气过程水汽大部分集中在中低层,在700 hPa最强,因此重点分析700 hPa水汽通量及乌鲁木齐机场水汽通量散度的时间–高度分布(图3)。

(a)

(a) (b)

(b)

Figure 3. Water vapor flux (unit: ×10−3 g∙cm−1∙hPa−1∙s−1) of 700 hPa at 08:00 (a) and water vapor flux divergence (unit: ×10−9 g∙cm−2∙hPa−1∙s−1) of Urumqi Airport (b)

图3. 22日08时700hPa水汽通量及其矢量(单位:×10−3 g∙cm−1∙hPa−1∙s−1) (a)和乌鲁木齐机场水汽通量散度(单位:×10−9 g∙cm−2∙hPa−1∙s−1) (b)

从08时700 hPa的水汽通量及其矢量图(图3(a))可以看出,巴尔喀什湖南侧-北疆西部有强度为(2~8) × 10−3 g∙cm−1∙hPa−1∙s−1的水汽通量带,偏南和偏西气流的接力输送源源不断地将里海地区的水汽输送至新疆地区。北疆西部水汽充沛,有两个中心强度为(6~7) × 10−3 g∙cm−1∙hPa−1∙s−1的水汽通量大值区。本场雷雨开始前,水汽通量大值区已经东移至北疆沿天山一带及天山山区中段,但水汽有所耗散,强度减弱至(3~6) × 10−3 g∙cm−1∙hPa−1∙s−1。

水汽供应虽然不强,但低层水汽的辐合作用确是此次雷暴天气发生的重要条件。从乌鲁木齐机场的水汽通量散度和风场时间剖面图(图3(b))可以看出,21日夜间开始,本场近地层至对流层低层800 hPa以下逐渐转为水汽辐合区,雷暴期间水汽通量散度最大值为−50 × 10−9 g∙cm−2∙hPa−1∙s−1,水汽辐合中心在近地层。22日午后开始水汽辐合中心抬升至700 hPa,中心强度减弱,水汽通量散度最大值为−30 × 10−9 g∙cm−2∙hPa−1∙s−1。中低层水汽辐合条件较好,长时间维持的水汽辐合区为雷暴天气的发生提供了良好的水汽条件。

5.2. 层结条件

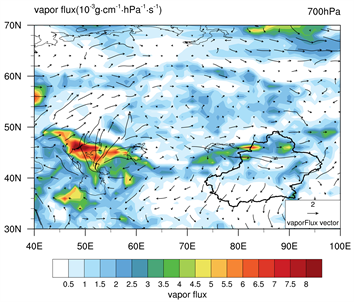

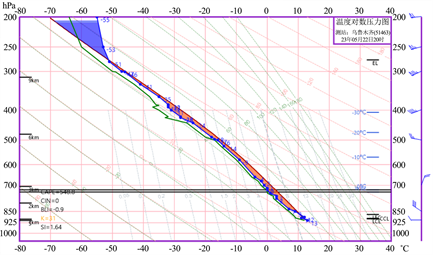

图4(a)是乌鲁木齐站的温度对数压力图,从22日20时的图上可以看出:500 hPa以下露点曲线和层结曲线接近,说明温度露点差接近0℃,即中低层空气达到近似饱和状态。图中不稳定能量CAPE呈“狭长状”,位于高层300 hPa以下,正面积远远大于负面积,说明环境场有明显对流性不稳定。CAPE值为548 J∙kg−1,对流上限云顶高度EL在9 km以上,自由对流高度LFC较低位于900 hPa,说明对流云系垂直发展旺盛。并且K指数为31℃,沙氏指数为1.64℃,0℃层高度为3 km,根据重要指标参数在新疆的以往阈值来看,不稳定能量充沛,有利于强对流天气产生。从图右侧本场的风场变化来看,700 hPa以下风随高度顺转有暖平流,700 hPa以上风随高度逆转有冷平流,说明高层有冷空气的渗透,这种“高层干冷、低层暖湿”的不稳定垂直温湿配置,会加强雷暴单体的发生发展。

(a)

(a) (b)

(b)

Figure 4. Logarithmic diagram of temperature and pressure in Urumqi railway station at 20:00 (a) and time profile of pseudo-equivalent potential temperature of Urumqi Airport (b)

图4. 22日20时乌鲁木齐站的温度压力对数图(a)和乌鲁木齐机场假相当位温的时间剖面图(b)

假相当位温综合反映了大气的温湿状况,若其随高度减小,表明大气处于对流性不稳定状态。由22日14时850 hPa假相当位温可见,南北疆西部、北疆沿天山一带处于假相当位温的大值区,假相当位温大于320 K,此大值区称为高能区,其中伊犁河谷、北疆沿天山一带发生的强对流天气均位于该高能区内。至20时,高层冷空气沿巴湖南部锋区迅速东南下,机场继续维持潜在不稳定层结;从20时沿44˚N纬度空间剖面图可见,假相当位温的低值中心位于700~900 hPa的天山山区和500~700 hPa的伊犁河谷地区,最小值为310~312 K,并且500 hPa与850 hPa的假相当位温差为−6~−10 K,午后–傍晚上述区域出现强对流天气也印证了这一点;从本场假相当位温时间剖面图(图4(b))中得出,从21日夜间~22日假相当位温随高度减小,22日早上最小值在600 hPa为310 K,22日晚上最小值在800 hPa为312 K,可见本场雷雨发生前,气层就处于强烈不稳定状态,并向低层扩散。

地面辐射增温也是对流天气爆发的一个重要因素,本次间歇性雷雨天气过程发生在午后至夜间,所以太阳辐射发挥着重要作用。午后的地面增温有利于静力不稳定能量积聚,为低层空气提供浮力上升条件,22日14时之后乌鲁木齐机场地面气温维持23℃,配合高层弱冷空气入侵条件,对应较大的对流有效位能,加速了对流的触发。

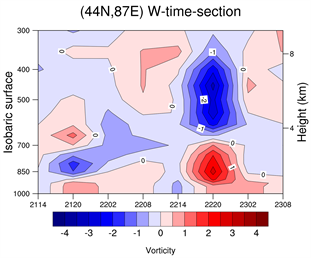

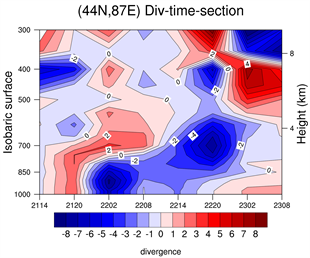

5.3. 动力条件

在水汽和大气不稳定度满足的条件下,如果低层的辐合上升运动存在,容易引发强对流天气。大气的垂直运动不但能够直接影响水汽的凝结及降水过程,也能够提供水汽、热量等物质的垂直输送,还有利于不稳定能量的释放 [13] 。

由散度垂直剖面图(图5(a))可知,22日14时开始乌鲁木齐上空逐步形成中低层辐合、高层辐散的高低空配置,20时左右高低空配置达到最强,其中中低层400 hPa以下出现辐合中心,辐合中心强度为−7 × 10−5 s−1,高层400 hPa以上出现辐散中心,辐散中心强度为8 × 10−5 s−1。雷暴发生前,高层辐散、低层辐合的动力耦合使垂直上升运动加强,为强对流天气的出现提供了有利的动力条件。分析乌鲁木齐机场上空垂直速度(图5(b))发现,雷雨发生前机场低层主要以下沉运动为主,随着高空短波槽东移,22日14时开始,高空700 hPa以上升运动为主,两个中心分别位于450 hPa和600 hPa,700 hPa以下为下沉运动,中心位于850~900 hPa。此配置说明该雷暴天气系统在中高层发展旺盛,而低层由于雷暴高压系统的冷池强烈故产生较强的下沉气流。

(a) (b)

(a) (b)

(c) (d)

(c) (d)

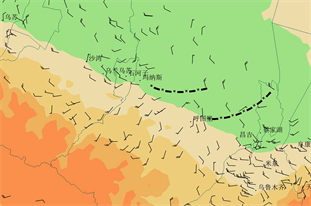

Figure 5. Time profile of horizontal divergence (unit: ×10−5 s−1) (a) and vertical velocity (unit: Pa∙s−1) (b) of Urumqi Airport and wind fields of Xinjiang regional encryption automatic station at 16:30 (c) and 19:20 (d) (the black line is the ground convergence line)

图5. 乌鲁木齐机场水平散度(a) (单位:×10−5 s−1)、垂直速度(b) (单位:Pa∙s−1)的时间剖面图、新疆区域加密自动站风场16:30 (c)和19:20 (d) (图中黑线为地面辐合线)

强对流天气的产生通常伴有中尺度抬升作用,下文分析其中尺度触发机制。从新疆区域加密自动站风场(图5(c)、图5(d))看,15:00左右石河子南部山区出现西北风与东北风的辐合线1,结合卫星云图分析,该处有对流云团初生。16:30该辐合线上游有新的辐合线2生成,对应雷达图中有多个新生对流单体发展,随后它们合并加强东移,于17:21影响本场产生第一波雷雨天气。19:20在玛纳斯东侧及呼图壁和昌吉站北侧有新的辐合线生成,在该辐合线的触发下,上述区域在20:00有新的对流单体生成,期间最强回波达50 dBZ。在西北气流的引导作用下向东南方向移动,于21:04~21:30影响本场上空造成中雷雨天气。由此说明,地面辐合线是此次雷雨云团初生、发展和加强的有利触发机制之一。

6. 结论

通过分析2023年5月22日午后–夜间乌鲁木齐国际机场长时间雷雨天气的特征及成因,主要得到以下结论:

(1) 此次雷暴天气过程是在西伯利亚低涡南压、宽广槽底不断分裂短波槽东移的大尺度天气背景下,冷暖空气在天山山区一带交汇,由低层切变线、地面辐合线等中尺度影响系统所触发的,其中上游站地面辐合线的生成与移动在本次雷暴天气的临近预报预警中具有一定的指示意义。

(2) 多个对流回波单体在移动中合并有利于回波云团快速发展,在高空引导气流的作用下,东移或东南移影响本场及终端区。而本场雷暴的初生,源于天山山区午后全线激发的对流,此后本场偏西–西北方向不断有新的对流云团生成,最强回波中心达45~50 dBZ,但移至本场附近时回波强度 ≤ 40 dBZ,形成间歇性雷雨伴阵雨天气过程。

(3) 700 hPa偏南和偏西气流的接力输送源源不断地将里海地区的水汽输送至新疆地区,本场中低层水汽辐合条件较好,长时间维持的水汽辐合区有利于水汽汇聚,为雷暴天气的发生提供了良好的水汽条件。

(4) 地面辐射增温配合高层弱冷空气入侵条件,加强对流不稳定,有利于较大的对流有效位能积累。机场位于假相当位温高能区内,气层处于强烈不稳定状态。“高层干冷、低层暖湿”的垂直温湿配置,加强雷暴单体的发生发展。

(5) 雷暴发生前,高层辐散、低层辐合的动力耦合使垂直上升运动加强,为强对流天气的出现提供了有利的动力条件。上游地面辐合线也是此次雷雨云团初生、发展和加强的有利触发机制之一,辐合线的东移造成了机场雷雨天气。