1. 引言

精心设计的橱窗展示可以吸引人们观看,而橱窗中的道具“模特”则使人驻足凝视,让消费者想象自己穿着最新商品的模样。道具“模特”在外观、比例及类型上的变化,象征着社会审美标准的更迭,亦隐含着不同时期性别、阶级和身份等社会规范,体现了不同时期的社会如何加工“身体”。本文以道具“模特”的演变为中心,从“模特”的起源谈起,梳理其如何从单一样式演变为形式上的多元化,进而探讨西方消费文化中的身体叙事。

2. 道具模特的起源

2.1. 商业身体展示需求的兴起

道具“模特”的起源与时装娃娃有一定关联性。自文艺复兴早期以来,时装娃娃常被作为外交礼物,用于国家之间互相展示和交流服饰。作为体现和传播上流阶级审美的工具,时装娃娃通常制作较为精致,以女性形象为主。如16世纪威尼斯的升天集市上,真人大小、身穿法国时装的娃娃象征着威尼斯女爵的形象,其被认为是早期人体模型的例子之一 [1] 。

然而,由于时装娃娃的性别和功能,也有学者认为画家所使用的“lay-figures”(假人)才是商业人体模型的真正起源 [2] 。其通常为缩小比例的木制“人形”,以中性或男性形象为主,外观简洁且关节铰接。自法国大革命后几何裁剪法取代了在客户身上裁剪布料的传统制衣法 [3] ,男性西装的结构变得越来越复杂,而为了减少使用平面图纸所出现的差错,制衣业开始使用“模型”辅助制衣。

19世纪初期,欧洲开始出现第一批专门生产只有躯干的身体模型的公司。其通常使用稻草、皮革和铁丝等材料制作,侧重于肩膀和臀部之间比例,以展示服装的腰身尺寸。在这一时期,身体模型开始作为一种必不可少的制衣工具被广泛运用,使繁忙的中产阶级客户免于长时间的试衣。

然而,相比中产阶级追求私人定制的服装,工人阶级顾客则希望能立刻获得合身得体的西装。19世纪上半叶,出现了一批新兴企业家响应了庞大的底层民众对于快速生产成衣的需求 [3] 。随着生产方式的革新,缝纫机等技术的普遍应用,规模化的成衣生产开始大量出现。相较于传统制衣的流程和成本,成衣业能够批量化地提供不同服装款式与尺寸迎合大众需求,“时尚”的追求也更具民主化的意义 [4] 。而为了更直观地展示成衣的上身效果以吸引顾客购买,身体模型需要具有更多人形的特征。同时,木材和纸板等材料的运用,也使制造商得以用更低廉的价格批量化生产模型,进而拓展其大范围的使用。

随着百货公司的消费空间中大量地出现服装的陈列与展示,为了进一步吸引消费者,制造商开始将头部、肩颈和手臂这些顾客可见的身体部位变得更逼真,以期更好地代表真实的人体。但出于节省成本与功能性的考虑,被衣物所遮蔽之下的躯体则依旧维持原样。这种对“人形”局部审美需求的出现,凸显出人们对于身体“模型”产生了更进一步的展示要求。

2.2. 道具模特的消费与审美

工业革命所带来的产业与经济结构的变化,使宗教与意识形态对于“身体”的界定、规训与控制的权威性得以削弱,“身体”变得更为自由自主,逐渐成为人的自我认同的核心。同时,与更逼真的男性人体模型不同,19世纪上半叶的女性人体模型仍较为简陋。然而,随着男性成衣业的兴起使许多定制裁缝师生意惨淡,他们不得不转而开拓女性市场,女装开始变得越来越复杂,女性人体模型随之也受到重视。

世纪之交,国际展览的流行催生了对于商品与技术的夸耀与展示,使人体模型在外观上有了更进一步的发展。其后,通过不断地改进制作工艺,蜡像在仿真人形上被工匠们推进到了极致的地步。如,在1894年的巴黎博览会上,德国制造商推出了200磅重的蜡像。为了使其尽可能逼真,制造商甚至还使用了真人的毛发与牙齿 [5] 。作为这一时期制作模型的主要材料,蜡质的高度可塑性实现了造型上的多样化和细节上的真实性。虽然其在橱窗展示中并不算实用,有着强光直射易融化、低温下开裂、不便搬运等缺点。但相比之前单一呆板的外观,蜡制模特显然更能满足展示空间中不同的陈列方式以及人们渐增的审美需求。

此外,由于19世纪末大众传媒的兴起使女性越来越多地被描绘成景观,这种观看体系产生了关于女性类型的分类,包括女演员、合唱女孩、模特儿和上流社会女性等 [6] 。这种凝视与分类体系同样影响了“模特”的外观,如1910年人体模型的脸开始模仿当时流行的著名女演员的面部特征而制作。在这一过程中,人们变得更为痴迷于形似真人的“模特”,也愈发追求视觉上的审美性。可见,“模特”不再被视作纯粹的制衣与展示工具,反而化身为一种“人”的象征物。通过赋予其人格特质与性别特征,“模特”被塑造成了一种理想的“身体”形象,成为吸引窗外的人们驻足观看并购买产品的有力说服者。

随着制作技术的进一步提高,女性人体模型的外观与真实女性的身体愈发具有相似性,甚至过于强调女性身体的生理特征,这也引发了当时女性消费者的反感与焦虑。而1925年巴黎展览法国展区中的这组人体模特,则被认为较好地解决了人们因蜡像与女性身体过于相似而引起不安的问题(见图1)。

Figure 1. Mannequins on display at the Paris Exposition of 1925

图1. 1925年巴黎博览会中展出的人体模型①

与之前流行的圆润古典的女性形象不同,这组人体模型呈现出了一种肌肉匀称、四肢细长的现代女性形象。通过弱化胸部和臀部的肉感,其外观有着更为简洁流畅、纤细健康的身体线条,以及抽象简练的五官造型。除此之外,更重要的变化在于这组模特的外观并没有使用以往所常用的蜡质、真人头发等材料,反而是使用了金属涂料。而这种散发着金属光泽感的“皮肤”也成功地为人体模型进一步地赋予了现代感,建立起与真实女性身体的距离,最终呈现出一种与现实有着差异性的“理想美”。

至此,人体模型在外观设计上开始朝着两个方向并行发展:追求真实性或抽象化的呈现。前者多数受当下时尚杂志、时装秀及大众媒介中所流行的身体形象所影响,而后者则更多地通过尝试不同的材料与造型对人体模型进行异化,以建立与真实身体的距离感。但两者都是通过改变与消解原有的身体形象,使其更符合当下的审美趋势和社会需求。

3. 理想形象标准的建立

3.1. 身体身份的塑造与构建

人体模型的设计、制作及材料的使用在20世纪30年代有了更多的创新与进步,不仅提高了制造的效率和质量,还在功能性与美观性实现了更好的平衡。人体模型变得更轻量,使搬运移动变得更容易,耐用性的提高也让维护工作变得更为简单。有些制作商还通过生产可更换肢体的人体模型以满足更多不同展示需求 [5] 。相比以往只生产固定的造型,这种改变既节省了生产成本,还丰富了人体模型的姿态,使其更具真实感与差异性。

同时,商家也开始越来越注重为人体模型赋予不同的社会身份和个性特征,构建并植入一种消费想象,即通过建立不同社会阶层理想形象的标准,使人们对其产生自我投射和身份认同,以进一步地制造消费。除了社会阶层上的身份认同,人体模型还被赋予了象征着国家形象与民族身份的理想外观。此外,人体模型的外观标准的调整也与当时的社会状态有着经济的适应性,如第二次世界大战期间,人体模型的腿部长度被大幅缩减,但这样的调整并不是意味着当时的人们因为战时物质匮乏而变得矮小,而是制作商为了节省制作材料而有意为之 [5] 。

综上所述,可知“模特”已然成为一种身份认同的载体,直观地反映着不同时期经济形势与社会观念的变化。而其不断演变的驱动力则主要源于逐渐兴起的消费心态,使人们期望通过购买某种商品来模仿特定形象,以成为某一群体中的一员。“然而理想化的消费对象总是会比我们所拥有的要稍微好一点,欲望的张力使我们努力想达到理想化” [7] 。这种心态驱使着人们始终在追随和模仿不同的“身体”形象,人体模型的外观也随之不断地变化与更新,进一步地朝着建立更为理想化标准的方向演变。

3.2. 空间展示的性别凝视

正如广告、杂志、电影等媒介可以营造出令人沉醉其中的消费场景,展示空间同样也是一种构建想象、诱发消费的景观场域,人体模型则是这一空间中被凝视焦点。这种源于外部的凝视不仅形塑了模特的外观,还建立起从“模特”到“展示空间”的理想化标准。

然而,这种凝视常常伴随着性别视角。作为在当时西方社会中占据主体地位的白人男性,他们的审美标准在很大程度上主导了这种文化形象的塑造。以雕塑家、零售陈列设计师莱斯特·加巴(Lester Gaba)为例,其通过参考真实的纽约社会名媛形象,开发出了不少具有更自然、个性化特征和更轻型的人体模型。他的作品通常被描述为“身高、肤色和比例各不相同”,模特所呈现的态度则是“自然和多样化的”。尤以1932年的“辛西娅”(Cynthia)最为典型,其曾因逼真的手部、胳膊、眼睛和耳朵以及其他丰富的具体特征而备受赞扬,甚至被认为开辟了人体模型制作的新思路(见图2)。

然而,加巴(Gaba)的作品几乎都是以美丽时尚的白人女性为原型,建立并宣传了一种狭隘的审美标准:只有小巧的五官和苍白的肌肤才是自然和有吸引力的。这种审美标准的流行也反应了当时主流社会对于“美”的狭隘理解,非白人和非典型女性的“身体”被边缘化和忽略,以及女性的身体进一步地被视作商品营销的工具。

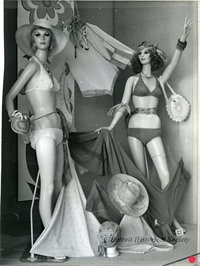

20世纪50年代,人体模型外观上的性别表征开始变得两极分化。如下图所示,这是一组美国50年代的橱窗模特(见图3)。

Figure 3. American window displays of the 1950s

图3. 美国1950年代的橱窗③

从图中可以看出男性模特在空间中居于主体地位,女性模特则更多依附于男性,处于次要地位。而在外观上,女性模特被设计成沙漏型身材,呈现出顺从感;男性模特则被塑造为倒三角形身材,充满力量感的肢体动作,体现出一种主导感。这种具有显著性别差异的呈现反映了社会对于性别角色的分配,男性和女性在理想形象标准上的不同。这些人体模型所展示的身体语言同样也反过来影响了现实生活中人们的表现,即人们试图通过模仿人体模型的姿势与他人互动以符合社会预期 [8] 。

同样,如图4、图5所示,在女性服装的橱窗陈列中,人体模型数量居多,模型之间有较多的肢体互动和眼神交流,场景布置上更偏向于自然柔和的氛围;而在男性服装的橱窗陈列中,人体模型数量较少,姿势较为拘谨呆板,场景布置上以城市的鸟瞰图为背景,整体呈现出一种疏离感。

整体而言,这一时期的陈列方式与外观设计都象征着人体模型开始成为一种产出和巩固性别刻板印象的载体,引导着男性和女性向传统社会所期望的目标与理想靠拢。人体模型不再只是消费者体现身份认同和投射自我的象征物,而是扮演着更加积极主动的“角色”。通过精心设计好的姿态和空间布置,“模特”开始反过来影响人们的认知与行为,建立起与消费者互动的关系。

4. 双重价值的时尚叙事

4.1. 真人道具的流行样板

在全球化进程加速、时尚展业发展迅速及社会运动活跃的时代背景下,从20世纪60年代开始,传统的性别气质逐渐被打破,美的标准得以变化与拓宽,消费市场也开始变得更为多元化。但人体模型行业自出现以来,理想化的外观与商业上的标准化之间就一直存在着矛盾。而超模作为时尚行业的重要代表之一,身材和外貌都具有广泛的认可度和吸引力。因此,制造商开始更多地以超模为原型设计人体模型,相比以往由设计师主观地构建理想形象,这一设计理念可以更好地适应时代和市场需求。

1966年,阿德尔·鲁特斯坦(Adel Rootstein)以特威吉(Twiggy)为原型制作人体模型被视为划时代的标志性事件 [5] 。如图6所示,特威吉(Twiggy)站在自己的人体模型面前合影:相较于五十年代令人惊艳的金发美人及其家庭主妇造型,以特威吉(Twiggy)为原型的人体模型有着瘦长身形与少女感,姿态上放松恣意,同时身着60年代最流行的迷你裙,完美地彰显了当时女权主义和青年运动中所宣扬的“年轻”与“性解放”精神,因而备受当时的年轻女性推崇与模仿。

同时,在当时汹涌的社会及民权运动影响下,黑人和亚裔模特在时尚和广告行业中开始愈发具有影响力,这一趋势同样也影响了人体模型的塑造。作为在展示史上几乎与特威吉(Twiggy)齐名的黑人模特,唐耶尔·卢娜(Donyale Luna)以她优雅的身姿和独特的手势而闻名。作为巴黎最受欢迎的T台模特之一,她的人体模型同时也是商店橱窗中最令人激动的存在——首例黑人人体模型 [5] 。由于外形苗条且四肢纤长,卢娜(Luna)常被描述为具有猫科动物的气质,神秘优雅充满着异域风情(见图7)。然而,这种过分夸大其他族裔身体特征并将其作为商品景观来欣赏和消费的行为,既反映了白人主导社会对异族文化的猎奇心理,也揭示了当时社会对非白人群体的歧视和偏见。

总体而言,超模独特的身体形象在一定程度上打破了传统的性别形象,展现了更多元的身份形象,促进了人体模型在性别、种族与社会身份上的多样化。然而,与超模本身的距离感相比,橱窗中的人体模型能以一种更“平等”的方式向消费者传递超模所代表的特质。但这种“平等”仍然存在距离,因为超模特定的身体形态始终与大众有一定差异,代表着社会不断变化的理想身体标准。而人们对于这些身体形象标准的崇拜与追求,将会加剧社会中对于身体的焦虑和不平等现象。

4.2. 消解刻板的时尚话语

20世纪70年代,全球经济处于滞涨阶段,消费萎缩和销售额下降;各类平权运动浪潮的汹涌,社会进步意识的不断提升;随着人口迁徙、城市化和全球化,不同国家地域、民族及文化之间产生了更多的交融,社会变得更为多元化。在这一时代背景下,零售业开始寻求新的销售渠道和策略,增加产品线以吸引更多不同年龄、性别和体型的消费者,这也驱使着人体模型开始展现出更多元化的身体形象和社会身份,以及格外注重呈现人体细节,如青筋、肚脐甚至背部的脊柱凹痕等(见图8)。

Figure 8. Female human model in the 1970s

图8. 1970年代的女性人体模特⑧

Figure 9. The window display in 1977

图9. 1977年的橱窗展示⑨

此外,自20世纪50年代UFO文化的兴盛,以及在60年代达到顶峰的“太空时代”对时尚行业产生的重大影响,最终在70年代孕育出一种新的人体模型类型。这些模型通常外表光滑修长,特征不明确,头部呈蛋形,只需通过简单的涂漆,便可以焕然一新,展现出不同的外观 [9] 。到了70年代末至80年代初,这类人体模型的外观进一步简化,不再有任何独特的身体特征和细节,没有种族和身份阶级的暗示,甚至有些是半身或无头的设计,整体趋向于几何化的审美(见图9)。

显然,这类人体模型可以更轻松地适应流行趋势的变化,既提高了重复使用率又降低了维护成本。而在外观设计上弱化性别特征和个体差异的做法,大幅削弱了人体模型的存在感,重新将消费者的注意力集中在商品上。这种变化也反映了当时社会对于身体和性别观念的改变,如女性主义运动的兴起,挑战了传统的性别和身份观念,激发了人们对于身体和身份解构的思考,以及后工业时代的兴起使人们的审美再度向功能性倾斜。

至此,人体模型的外观设计再次呈现出两种并行的发展趋势:一方面是追求真实性,力图呈现更逼真和细致的形体姿态,融入多元身份叙事,并注重不同模型之间的组合关系;另一方面,注重抽象几何化的呈现,弱化肢体动作和身份叙事。尽管二者的形象标准迥然不同,但都体现了一种弱化性别的设计理念。

5. 结语

道具“模特”最初只是作为功能性陈列道具而存在,并不具有“人”的含义。随着消费语境的兴起,其功能与意义随之演变,逐渐化身为人的象征,成为一种代表身体美学的符号。本文通过研究相关史料,梳理了道具“模特”演变的脉络,分析了其在生产工艺进步、材料创新和社会运动的影响下,如何从拟真风格主导发展为与抽象风格并行,其身体叙事如何从建立标准转向为多元化,直至最终弱性别设计理念的出现。然而,这种弱性别设计倾向的出现也意味着产生了一种更为隐秘的叙事结构。在当今社会,消费者将自由选择视为自己的权力,并通过选择商品来构建与塑造自我。这一变化也促使商家不再关注具体的身份阶级与性别,而更注重将商品与消费者的个人特质相结合,以更快地迎合不断增长变化的消费需求,加速商品在自由市场上的流通。

基金项目

国家社科后期资助重点项目《观物之变:中国设计价值传统溯源与近代价值转型》项目编号:22FYSA002)阶段性成果。

注释

①图1来源:网页引用,https://madparis.fr/~period/article-fiche-local4206en.html

②图2来源:网页引用, https://www.dailymail.co.uk/news/article-2203951/Lester-Gaba-Meet-Cynthia-1930s-mannequin-New-York-sensation.html

③图3来源:见文献 [8]

④图4来源:网页引用, http://detroithistorical.pastperfectonline.com/Photo/0ADEC37A-64F7-45B0-8097-173858634510

⑤图5来源:网页引用, http://detroithistorical.pastperfectonline.com/Photo/DC7F8069-DCCE-4291-BFEF-014580134683

⑥图6来源:网页引用,https://www.rootstein.com/collections/twiggy

⑦图7来源:网页引用,https://www.rootstein.com/collections/donyale-luna

⑧图8来源:网页引用, http://detroithistorical.pastperfectonline.com/Photo/88A558A0-7E87-4102-8689-666196612566

⑨图9来源:网页引用, http://detroithistorical.pastperfectonline.com/Photo/363B11C6-F7C5-4824-B33E-990662469708