1. 引言

宜兴地处江苏省西南端、位于苏、浙、皖三省交界,东临太湖,该地区多丘陵与平原,河流纵横,水系发达,便利的水利交通及特殊的地理位置给宜兴带来了丰富的经济文化交流,其建筑发展受到地理环境与江南运河文化的影响,整体呈现丰富多样的形式。

以往研究中较多是对苏南地区建筑的设计特征研究,专注于建筑本体的“空间、装饰、结构等”特征,往往忽视建筑与其外部环境之间的关系探讨。这种关系反映了人类在适应与利用自然的过程中对于居住与活动的基础需求,而公共建筑是人类社会活动与文化传播的载体,所以对公共类传统建筑与周边环境关系的研究价值在于综合地对自然环境、社会需求、建筑文化等多重影响因素的分析。

本文所指的公共类传统建筑是1911年以前建造进行社会活动的非生产性中国古代建筑,其中包括部分晚清建造具有中国传统民族及地方特色的建筑。据调研,宜兴目前现存30余座公共类传统建筑,部分保存良好且有一定文献记载,具有较高研究价值。

2. 基于宜兴水网的公共类传统

江南地区素有“河巷相依,纵横有序,脉络分明”的水乡意象,宜兴是典型的江南水乡,处于江苏与安徽浙江交界处,依附着丰富的水网结构,交错相生的水乡聚落应运而生。

2.1. 宜兴水网发展

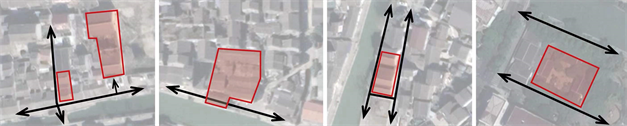

宜兴地区的村落自古聚水而居,依赖于水乡原始农业各自耕作,散点分布在河湖沿岸。直至商贸文化的萌芽与发展,依托江南地区河道纵横、湖泊密集的便捷水上交通网络优势,聚落之间才有了较为密切的联系与发展,逐渐形成初步的街市形态,商贸文化的繁荣带动部分街市扩大形成市镇聚落,与仍依靠农耕的乡村聚落构成了目前宜兴的城市形态。市镇聚落的繁荣离不开带动商业及手工业发展的城市水网系统,因此市镇聚落多分布在水陆交通的交汇处例如码头与桥梁,依托其作为枢纽建立公共区域产生商贸活动,以此为节点增加人流往来与聚集,沿河岸拓展市镇聚落的范围 [1] 。以水乡格局保存较为良好周铁镇为例分析,现存周铁老街位于宜兴东北靠太湖沿岸,以横塘河、北街河及十字街为主骨架,呈现独特的水陆井字形结构。如图1,横塘河在此穿街而过,是江南水乡典型的古镇老街。沿岸分布的传统建筑多以面朝水系开门、背朝水系向内街开门以及建筑侧面临河三种类型为主,其中包括了公共建筑及民居建筑。建筑、街道与水三者之间形成了多种的空间关系,公共建筑依靠水网系统的要冲位置发挥其重要作用。

Figure 1. Riverside architecture of Zhoutie town old street

图1. 周铁镇老街沿河建筑①

2.2. 公共类传统建筑在宜兴水网影响下的分布

2.2.1. 面水型

面水型指的是建筑物建于滨河街巷一侧,其前门面向河流而开,间接面水或直接面水。此类建筑一般会靠近交通运输河道,同时满足日常交通与生活使用,与河道的关系亲密。

1) 间接面水:其建筑布局特点是前侧部分公共性强,留有临河小道供人通行或一定公共空间作为前侧过渡空间,河岸一般设有河埠头,便于人群的进出和物品的运送。不同于民居,公共建筑需要更多公共空间供人们日常交流或举办活动,如图2(a)竺西书院所示选择退让建筑空间来增加临河街道面积,使之形成一个街面更加宽阔的交往空间。临水型公共建筑除了面向河道夹于民居之间,一般还会出现侧向临街的情况,处于陆路与水路交通的相接点更加利于人们到达,如图2(a)竺西医院位于两条道路的交汇处的转角空间,“街道–建筑–街道–河埠头”四者也有节奏地形成了更加一个便利的空间条件。

2) 直接面水:建筑直接面向生活性河道前方开门,前侧有通像河道的驳岸踏步石阶或河埠头,为取水、洗涤、停留和运输舟楫停泊之用 [2] 。如图2(b)所示,古帆轩交易市场前有廊与建筑相接直接与河产生关系,形成了一个日常交往与外界交通运输的活动空间,这种情况下“建筑–廊–河埠头”三者与河岸有节奏相连成为一个标志性的空间,也呼应了其商业属性。

2.2.2. 临水型

临水型或称靠水型,是指建在相互平行的河、街挟持中间地带上的建筑,其建筑布局的特点主要是侧向紧邻河道,迭石为基,临河而建 [2] 。

临水型公共建筑一般位于街道转角或整列民居末端,侧边临河,前面会留有一定的公共空间作为交通便利且具有标志性的缓冲空间,如图2(c)所示作为辐射宜兴东北区域重要的公共类传统建筑,周铁城隍庙紧邻宜兴北部交通运输河道(横塘河),满足日常交通运输与生活需求。周铁城隍庙平行于滨河街巷与河道并朝向南侧空旷公共空间开门,“河道–河埠头–公共空间 + 建筑–街巷”五种构成元素串联起整个空间节奏更加开放与便利。

2.2.3. 背水型

背水型指的是建筑物建于滨河街巷一侧,面向街巷开门,河道位于建筑末端与河道直接相连或背侧有小巷与河道进行过渡,与河道的关系较弱。

一般背水型建筑如图1所示,建筑一般进深较深,占地面积较少,空间布局模式较为紧凑。背水型多见于民居建筑,在现存公共类传统建筑中较为少见,如图2(d)平面图可见位于宜城街道卢忠肃公祠朝向南面东珠巷开门,主屋背侧临河,与河道之间有一定距离,“河道–街道–建筑–街道”为主要构成元素。

(a) 竺西医院及竺西书院(b) 古帆轩交易市场 (c) 周铁城隍庙 (d) 卢忠肃公祠

(a) 竺西医院及竺西书院(b) 古帆轩交易市场 (c) 周铁城隍庙 (d) 卢忠肃公祠

Figure 2. Three different types of public buildings based on the water network

图2. 基于水网的三种不同类型的公共建筑②

3. 依附街巷格局的公共类传统建筑

从“邻水而居,枕河而眠”的自然聚落发展至以商贸发达的市镇聚落,从自然环境影响的聚落择址选择再到客观物质需求下沿城镇内街道的择址,建筑作为人与自然联系的一种重要载体,随着人与自然关系的发展而发展。

3.1. 宜兴古县城变迁及内部格局

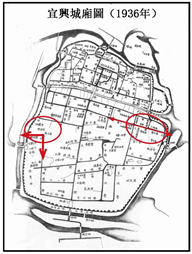

呈团块状被水系包围的宜兴古县城,因朝代变更战乱不断两次易城,于唐末迁回“古阳羡城”原址并再未变更,宋明清三代依次向外拓宽城池,南侧城池跨越荆溪河向南至南虹河为界,东西相邻团氿与东氿,宜兴古城空间格局自此稳定。宜兴古城的城市双轴布局由陆轴与水轴共同构成,“陆轴”南起龙池山、石牛山、铜官山,经过古城与北侧武宜运河形成“山–城–河”的南北轴线以及“水轴”是由上游至下游的西氿、宜兴城、东氿形成“河–城–河”的东西轴线,两条轴线构成“十字”垂直状,形成宜兴独具特色的山水一体空间格局 [1] 。

宜兴古城内延续《考工记》中“匠人营国,方九里旁三门。国中九经九纬,经涂九轨。”的方形城池的王城制度,顺应“城在水中,水在城中”的宜兴地域特色意向,以四面临水的自然环境制约建立方形城池。宜兴城内空间顺应城外垂直“十字”状山水格局,确定城市内部空间格局,除了外围较为规整的城墙、城濠体系外,城内还有较为等级分明,轴线清晰且较为规则的路网体系。在轴线衍生下产生东西南北四条贯穿宜兴城的主干道,形成田字形空间格局与城外“双轴”相衔接。

3.2. 公共类传统建筑在街巷格局影响下分布

3.2.1. 中心型–道路交汇口

作为辐射性较大的公共建筑,坐落于城镇聚落中重要的道路交汇口较为常见。其因是在张驭寰《中国城池史》一文中阐述道:“县级城池中,县衙署是最大的建筑群,一般选在县城内中心或略偏的位置,而其余的重要公共建筑例如寺庵 庙宇、祠堂、园林等建筑组群,都分散在全城主要位置”。宜兴衙署坐落在两轴线十字相交处的偏北区域,位于南大街与东西大街的交汇口,是城中最重要的中心位置(图3)。在建城之际除衙署的建设之外,作为精神生活主要支柱的“五大建筑:城隍庙,孔子庙(文庙)、关公庙(武庙)、火神庙、财神庙”也是必须建立的重要公共建筑,聚集在城市中最为方便到达的位置,直接关联人们的精神生活。从图3可以看到城隍庙、孔庙、关公庙及火神庙等重要公共建筑都坐落在道路交汇口,周王庙、火神庙、岳庙及雷祖庙等等集中分布在东庙巷巷底与茶局巷的交汇处。因是在唐宋时期建城之初的初步道路规划中占据了较为重要的位置,后明清时期城市发展至拥有较为完善的道路系统,从道路街巷一端发展至道路的交汇口。

(a) 城市内部轴线及重要公共建筑 (b) 城内主要街巷

(a) 城市内部轴线及重要公共建筑 (b) 城内主要街巷

Figure 3. Yixing city pattern

图3. 宜兴城市格局②

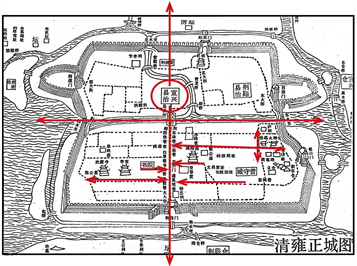

3.2.2. 集中型–村口以及村落中心

作为农村及部分市镇聚落重要的公共建筑,宗祠建筑的择址非常重要,它作为宗族活动的重要发生场所,代表着封建制度社会中家族权利的象征。体量较小的农村聚落中,祠堂等公共建筑向村落空间的核心高度聚集 [3] ,以家族祠堂为联系点串联村中关系。作为传统社会的聚集性公共空间,祠堂往往位于村口以及村落中心,原因有二:一方面交通便利可达性很高,辐射全村范围;另一方面作为村庄精神核心代表,位于中心或村口位置的宗祠是村庄标志性的存在。

1) 村口。村口空间除了是村民日常活动的场所,也是与外界连接的重要场所。宗祠在此的选择也是体现了标志性与仪式感。宜兴水北蒋氏宗祠及闸口邵氏宗祠都位于村落村口位置(图4),其中闸口邵氏宗祠位于村西面入口处,占据了重要的入村通道,同时宗祠入口留有大片空地,显得宗祠更加突出,十分富余的公共空间作为村民的日常活动与交流的空间聚集场所。

2) 村落中心。在村落规划中,村落主要公共建筑的空间如祠堂、店铺及市场与居民日常生活相关程度大于庙宇、书院及其他公共建筑,高可达性与有利位置都是祠堂与宗族社会生活的意识选择结果 [3] ,所以村落中心则是祠堂较好的选址,宜兴的南庄蒋氏宗祠、夏芳冯氏宗祠及棠下张氏宗祠都位于村中中心位置,其中夏芳冯氏宗祠位于整个村落核心的中心区域且与村中的主路相接,交通便利且十分瞩目,也是作为与村落整体连接的重要建筑元素。

4. 依山而建的公共类传统建筑

从物质条件影响城池、聚落的选址与发展再到精神需求而致的书院寺庙建筑的选址,择山林而建立是精神文化发展中向往“天人合一”的表现。佛教寺院的山林择址多是因为重视山林禅修,虽说不是同一缘由而至相同结果,但都是文化渊源决定的精神追求 [4] 。

(a) 闸口邵氏宗祠 (b) 水北蒋氏宗祠 (c) 夏芳冯氏宗祠 (d) 棠下张氏宗祠

(a) 闸口邵氏宗祠 (b) 水北蒋氏宗祠 (c) 夏芳冯氏宗祠 (d) 棠下张氏宗祠

Figure 4. Distribution of public buildings at the village entrance and village center

图4. 公共建筑在村口及村落中心的分布②

4.1. 中国哲学思想中山水观念影响下的分布

“天人合一”的山水观从自然山水中汲取的物我一体自然观影响着崇尚自然的特性与规律思想,同样影响着受儒家观念的书院与佛寺的建立。佛寺文化兴盛的南北朝时期及朝局混乱官学衰败的南宋时期,寺庙及书院兴修在山林之处,书院和佛刹道观的创立都有精神及审美追求有一致性,朱熹的《衡州石鼓书院记》:“择胜地,立精舍,以为群居读书之所”就是描述了当时首选丛林遍布的清幽之处建立书院之景,古代著名的岳麓书院、嵩阳书院与白鹿洞书院等等也因其原因建立在静谧的山林之中。宜兴东坡书院的建立是山水观念的外在表现。东坡书院前身是为纪念东坡买田阳羡而建立的东坡祠,但后毁于战乱。当地邑人择山脚蜀南街背山面湖前有河之良地新建东坡书院,院内以人工构筑庭院,引水叠山,建造闹中取静的学习场所,这样的东坡书院则是最好反映“居山水为上”儒家士人最理想的环境与精神追求。

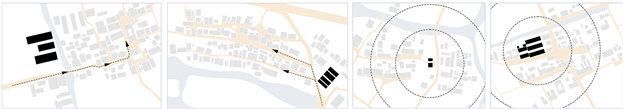

4.2. 山水形胜观念影响下宗教建筑的分布

“山水形胜”是凝结古代人们对于自然环境的意境空间描述,也是塑造理想人居环境的营造手法。“形胜”一词指地势优越山川壮美之地,在古代会将山川与人事、理想建立联系,以“人杰”而感“地灵”。以寄予更加理想的营建选择,古代庙宇佛寺一般会建立在山川地气结穴聚气之处,择山而建“山寺”。从传统风水观念来说,古人一直都用“背山面水”来概括选择建筑的基本原则和格局。山水形胜与传统风水观念的双重理想景观模式影响下,“枕山、环水、面屏”成为目前山地宗教建筑的择址倾向。宜兴众多佛教寺院占领了南部山区山顶,可远眺太湖和群山。其中九峰禅寺择山而建,坐落于太华山海拔548米的山峰。作为可以俯瞰苍茫竹海、远眺浩渺太湖的峰顶,登高远望可使人思想开阔,利于僧人和道士进行禅修。佛教建筑建在众多山峰顶端是顶端优势、太湖向心力(见图5)与佛教精神诉求 [5] 三者的物质表现。而建于宜兴山腰及山麓内凹处的佛寺处于较为隐蔽的山林之中,有深藏不露的意境。江南传统的围廊式寺院磐山崇恩寺依附于山体而建,后有山给人一种靠山踏实的感觉,可以藏风纳气,稳如泰山,前有明堂开阔,后有靠山稳当,也是古人对于“藏风得水居生气”环境观的一种诠释 [6] 。

Figure 5. Yixing mountain trend map and Taihu Lake centripetal force display

图5. 左侧宜兴山体走势图及太湖向心力的展示③

5. 建筑与周围环境的形成原因分析

5.1. 自然因素影响

在大尺度的城池规划中,古人敬畏自然,尊重山水秩序,根据山水大环境选址,在营城过程中,利用周边山形水势来确立城市的轴线、空间格局、秩序,并引导城市建设,形成不同功能分区 [1] 。将自然山水格局延续至城市内部街道空间,并通过改造自然来强化和延续这种关系。在中小尺度的建筑选址上,因宜兴丘陵众多,河湖密布,水城广阔,到达各处需长时跋涉。为满足公共建筑使用时大量的人群,需要利用自然条件扩展其辐射范围,将建筑置入城镇或村落中重要的道路交汇口以及航运便利的码头,周铁镇城隍庙的建立就是因为在这样的条件下建立,利用其航运的便利及富裕的河岸空间扩大其辐射范围与空间使用率。因地制宜的城池规划、适应并利用自然的建筑选址,两者都是印证建筑与周围环境的形成受到自然因素影响的有力证据。

5.2. 客观需求影响

公共类传统建筑其重要的公共性,需要满足大量人流的通行与使用,如衙役、文昌阁、书院等,便于民众到达,这时中心型位置的选址无疑是最好的选址方式,既可体现公共建筑的更高层级,又可将城池与村落中其他建筑组团紧紧联系在一起。又因地域性的聚居习惯,例如宗祠、部分庙宇,需要承载宗族活动及日常祭祀的传承,大多位于村落村口或村中心位置,或城镇中聚集性街巷汇集处这样明显、易到达之处。拥有职能性质的灯塔也会择址在水系与道路交汇河岸附近河道转折的焦点处,例如分布在宜兴东氿南北两岸主要交通港口的灯楼,负责引导船只航行。城市街道中的公共建筑择址、农村聚落中宗祠的择址及河岸灯塔的择址,三者都是在遵循客观需求影响下,建立起建筑与周边环境的关系。

5.3. 精神追求影响

占有特殊位置的公共建筑除了主要是发挥其原有功能之外,还要壮观街景,增加城池美观效果,例如位于城墙上的钟鼓楼、十字大街沿街的古塔及庙宇、位于县城轴线中心的衙署等这样具有标志意义的位置。除城中公共建筑,风水思想影响下众多佛寺禅院也会坐落在名胜古山的山顶及山腰这样遵循形胜具有特殊含义、功能特性的位置。追求视觉满足的公共建筑、依照山水形胜依山而建的佛寺禅院,两者都是在物质以上精神追求影响下,促进建筑与周围环境的发展。

6. 结语

山水自然环境奠定了宜兴这座处于江南的城市空间发展的基础,影响着城市空间格局与功能布局,在此基础上的客观需求与人文精神构筑了宜兴城市的特色空间记忆。宜兴公共类传统建筑与周边环境的发展大致分为三类:基于水网生成、依附街巷建立、依山而建,对于三类影响因素的探讨也是对历史客观事实发展规律的发掘,对人文的探讨。

本研究是宜兴地区传统建筑的一个阶段性成果,还有待对空间、装饰及结构特征等多方面作进一步探索,这既是对宜兴传统建筑的研究,也是从自然环境与建筑文化的角度丰富苏南地区建筑的设计特征研究。

基金项目

江苏省研究生科研与实践创新计划项目《宜兴地区传统建筑的设计特征研究》项目编号:KYCX23_2546。

注释

①图1来源:作者自摄

②图2~4来源:作者自绘

③图5来源:参考文献 [5]