1. 引言

地脉动是指非地震原因引起的比较规则且带有周期特征的微小地面振动,在地震图上表现为连续的扰动。地脉动按照震动周期可分为两大类。第一类脉动,周期小于2秒,如交通运输、风和暴雨引起的局部地面振动现象。第二类脉动,也称低频脉动,其周期一般为2~10秒,持续时间可达十余小时,常在广大区域同时出现,原因未知。低频脉动时空分布、发震频谱特征以及孕育机制的研究目前还属于未知的前沿科学领域问题。地脉动的前兆观测由来已久,早期Ellsworth等人 [1] [2] 曾有过关于震前几秒钟内是否存在低频辐射的争论,超低频辐射可能来源于断层的预滑或慢破裂 [3] [4] [5] ,存在静地震以及孕震断裂的预扩展 [6] [7] 。

矿井下深部可能收到幅值较高频部分大一个数量级的震前低频波 [8] 。唐山7.8级地震前及几次强余震(M ≥ 6.0)前,脉动幅值经历较长时间(数月)的偏低过程 [9] 。90年代从模拟地震观测系统中,发现地脉动在震前有异常变化,2002年吉林江清7.2级深震,捕捉到当时认为可能的前兆异常波形 [10] 。2007年9月汶川大震前,宽频带及超宽频带数字记录台网已经建设完成,全国有30多个省份建成宽频带数字地震监测台网,低频辐射地震波监测能力得到了很大提高,为地脉动的研究提供了优质并可靠的实时记录。近年来,地脉动的研究由于观测条件的改善,获得了越来越多的成果,初步研究表明,大震前临震具有地脉动振幅及频率变化明显的特殊现象 [11] [12] ;川地震前有国外文献记载的4种低频事件波形包括ETS (低频震颤与滑移事件)、LFE (深低频地震事件)、DLF (深低频震动事件)、VLF(超低频震动事件),龙门山断裂带附近主要为ETS和VLF事件 [13] 。关于汶川大地震已有很多研究成果,其它研究观测手段及证据,如GPS观测数据表明汶川地震前确有异常现象,震前发现有GPS的应变积累区域。大震前具有区域地壳运动及动态变形 [14] [15] [16] ,为低频脉动现象形成机制分析提供了重要依据。

本文通过汶川震前几个小时的脉动波形周期及震幅分析后发现,临震前存在几类异常的低频特征脉动波形,具有不同的特征周期及振幅,并随时间变化而改变,通过研究大震前低频脉动波形变化,可能表征大震前地面运动的特殊前兆现象。

2. 特征脉动波形分析

利用四川及周边部分省份固定台站台网的宽频带及超宽频带数字记录波形资料,选择汶川大地震前实时连续波形记录进行地脉动波形提取及分析。所选台站为基岩台址或坚固岩层,台基噪声满足微震活动要求,观测记录台站的频带范围为60 s~50 Hz,少数台站频带范围为120 s~50 Hz。

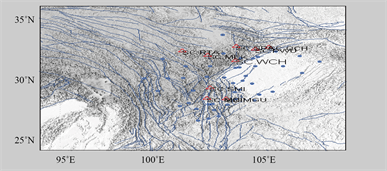

针对汶川大震前地脉动连续波形数据进行观测,波形记录的四川台站分布如图1(b)所示,所选台站分布在大震主断裂带附近,包括:马尔康台(MEK)、美姑台(MGU)、冕宁台(MNI)、松潘台(SPA)、镶塘台RTA、石棉台(SMI)、平武台(PWU)、青川台(QCH)、汶川台(WCH)。选择时间段为2008-05-12 14:00~14:05,3分钟时长的脉动原始波形记录,这些台站记录波形如图1(a)所示,发现主要有三种特征地脉动波,如下:

1) 特征地脉动(I):台站记录如图1(a)的PWU.SC、QCH.SC、WCH.SC,周期在3~6 s左右,振幅约20~80;

2) 特征地脉动(II):台站记录如图1(a)的MEK.SC、MNI.SC、SPA.SC、RTA.SC、SMI.SC,周期在20~30秒左右,振幅为40~10±9;

3) 特征地脉动(III):台站记录如图1(a)的MGU.SC台记录的脉动波,周期30~50秒,及及振幅200~10±23。

(a)

(a) (b)

(b)

Figure 1. Characteristic waveform (a) and distribution topographic map (b) recorded at stations of Sichuan network 30 minutes before Wenchuan earthquake

图1. 汶川震前30分钟的四川台网各台站记录的特征波形(a)和分布地形图(b)

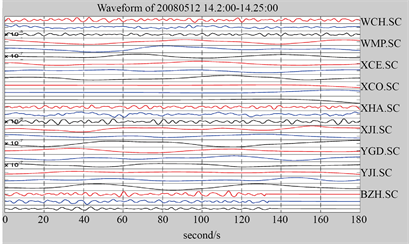

进一步选择多个时间段进行观测,发现三种特征地脉动波通常会随时间变化而交替出现。如图2(a)和图2(b)选取的地脉动波形,时间段分别为2008-05-12 14:12~14:15和2008-05-12 14:24~14:27,两次波形选取相隔10分钟。图中三个台站WCH.SC (四川汶川)、YJI.SC (四川雅江)和BZH.SC (四川巴中)记录的特征脉动波转变包括:1) WCH.SC由特征地脉动(I)转变为特征地脉动(III);2) YJI.SC台由特征地脉动(II)转变为特征地脉动(III);3) BZH (四川巴中)由特征地脉动(I)转变为特征地脉动(III)。

(a)

(a) (b)

(b)

Figure 2. Conversion of different periodic waves recorded by Sichuan Station (2008-05-12 14:12 and 2008-05-12 14:24)

图2. 四川台记录的不同周期波的转换(2008-05-12 14:12和2008-05-12 14:24)

分析三类特征脉动波产生的原因,需要进一步与其它波形进行对比排除。

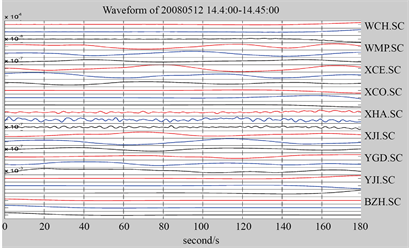

2.1. 特征地脉动与天然地震的波形差异

将异常脉动波与天然地震(2008-05-12 5:00)和远震面波(2008-05-11 4:00)记录的波形显示于图3(a)和图3(b)。如图3(a)所示,天然地震P波周期与前面的脉动波形周期相比,P波周期明显小。同样地,远震面波的波形如图3(b)所示,远震面波周期比图1所示的各类特征地脉动波的形状及周期相差很大。因此,连续波形记录中地脉动与天然地震及远震波形是可以区分的。

(a)

(a) (b)

(b)

Figure 3. Ground pulsation waveform, small seismic wave shape and far seismic surface wave: (a) natural earthquake records and ground pulsation waveform; (b) Waveforms of far-seismic surface waves recorded at 4:00, 2008-05-11

图3. 地脉动波形与小震波形及远震面波:(a) 天然地震记录与地脉动波形;(b) 2008-05-11 4:00记录的远震面波的波形

2.2. 特征地脉动与台风波形差别

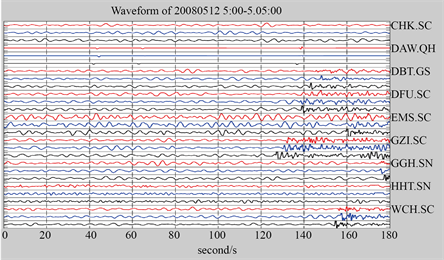

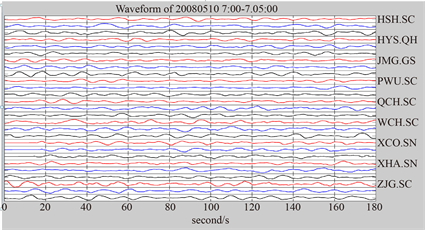

调查大震前后台风记录资料,威马逊台风持续日期为2008年5月7日至2008年5月13日,强度为1125 km/h (120 mph),2008年5月10日联合台风警报中心升格为超级台风。但到5月12日降格为强热带风暴,强度明显减弱,后转变为温带气旋。台风威马逊期间记录的脉动波形如图4所示,2008-05-10 7:00时段的脉动波形,台风期间这种特殊地脉动波的周期大约在7~10秒,与正常地脉动周期相差很大。参考2001年11月14日的昆仑山7.0地震前2001年11月11日由西太平洋强台风玲玲引发的地脉动(震颤波)的主要频率范围为0.1~0.13 Hz (7~10 s) (张雁滨等,2013) [17] 。因此,记录的7~10秒地脉动波形的确与台风作用有关。

Figure 4. Super Typhoon Rammasun recorded on 2008-05-10

图4. 2008-05-10记录的超级台风威马逊

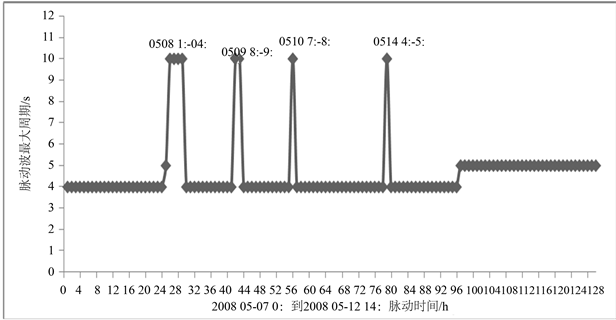

选择连续时间段2008-05-07日0:00到2008年5月12日15:00将每个小时的脉动周期变化绘制于图5。如图5所示,2008-05-07 0:00至2008-05-08 0:00的脉动为正常脉动,其周期目测为2~4秒。7~10秒周期的脉动波出现的四个时间段峰值为2008-05-08 1:00~4:00、2008-05-09 8:00~9:00和2008-05-10 7:00~8:00、2008-05-11 4:00~5:00。但是在时间段2008-05-11 5:00至2008-05-12 14:00期间所发生的异常脉动波形周期变化为3~6 秒(下面成为特征地脉动I)与台风异常波形差别很大,应与台风作用无关,且应是一种震前的前兆特征脉动波。

Figure 5. Ground pulsation periodic variation map recorded by QCH.SC station (2008-05-07 0:00~05-12 14:00)

图5. QCH.SC台记录的地脉动周期变化图(2008-05-07 0:00~5月12 14:00)

2.3. 特征地脉动频谱分析

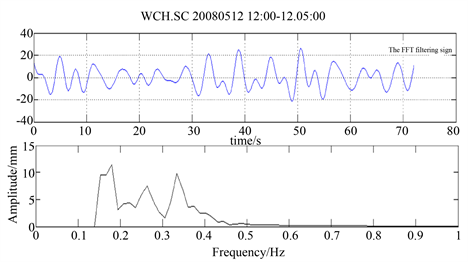

2.3.1. 特征地脉动(I)

针对正常及异常地脉动波形分别做傅里叶频谱分析,选择波形记录时间均为三分钟。如图6所示,图6(a)为QCH.SC (2008-05-12 4:00~4:05)台记录的正常地脉动波形记录,振幅为20~80 AMP,频率范围为0.4~0.53 Hz (1.88~2.5 s),最大频率为0.52 Hz。图6(b)为WCH.SC台(2008-05-12 12:00~12:05)记录的特征地脉动(I)波形,峰值范围为0.15~0.25~0.35 Hz (2.85~4~6秒),频率下移,振幅为20~150 AMP。特征地脉动(I)比正常地脉动周期大,并且可在大震前1~2天,在多个台站、多个时段同时观测到。

总之,特征脉动(I)的频率为3~6秒,振幅为20~80 AMP,应是与地震有关的前兆脉动波之一。

(a)

(a) (b)

(b)

Figure 6. Waveform recorded by station before Wenchuan earthquake (14:00~14:05)

图6. 汶川震前(14:00~14:05)记录台站波形

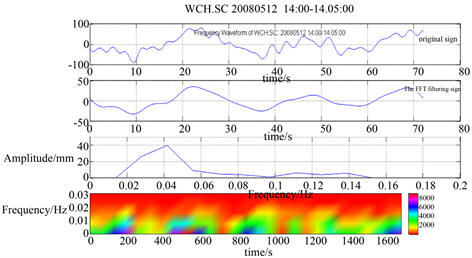

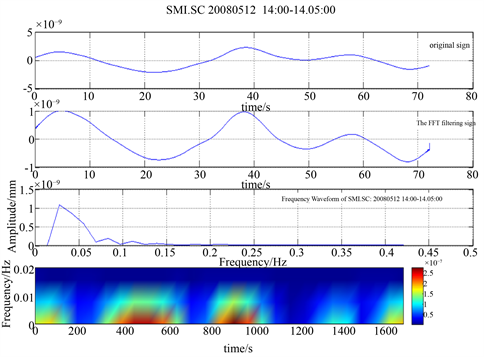

2.3.2. 特征地脉动(II)

针对特征地脉动(II)做频谱分析,如图7所示。记录台站:WCH.SC (图7(a)),MNI.SC (图7(b)),RTA.SC (图7(c)),SMI.SC (图7(d))。频谱分析的频率范围在25~50秒,除WCH.SC振幅为40,其它台震幅均在10−9数量级,各台震幅数值接近,周期峰值为25 s。彩条图所示的时频分析显示波峰波谷出现的主周期为20~30 s,是特征地脉动(II)的特征周期,振幅40~10±9也是震前的第二种前兆脉动波。

(a)

(a)  (b)

(b)  (c)

(c)  (d)

(d)

Figure 7. Characteristic ground pulsation (II) recorded by station (WCH (a), MNI (b), RTA (c), SMI (d)) at 2008 14:18~14:27

图7. 2008 14:18~14:27台站(WCH (a),MNI (b),RTA (c),SMI (d))记录的特征地脉动(II)

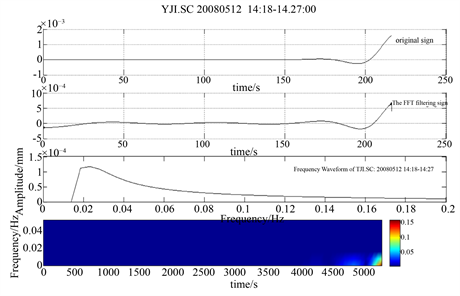

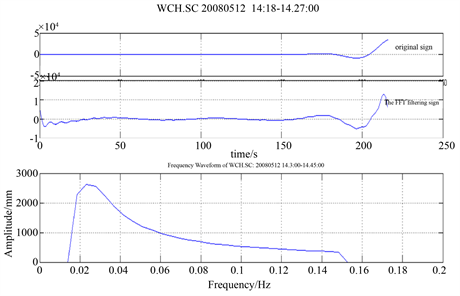

2.3.3. 特征地脉动(III)

将多个台站记录的特征地脉动(III)做频谱分析。如图8所示,WCH.SC (图8(a)),XCO.SC (图8(b)),RTA.SC (图8(c)),YJI.SC (图8(d))的台站记录,傅里叶频谱分析测算的振幅相差很大,分别为700、1200、3 × 10−5、70、3.2 × 10−4。周期为50 s左右。彩条图所示的时频分析显示,特征地脉动(III)出现单峰,并且单个波峰出现的主周期约为50 s。由于汶川大震震前,观测到多个台站同时记录到特征地脉动(III),所以应排除仪器记录的偏差问题。总结多台信号,主周期约30~50秒,振幅200~10±23的特征脉动(III)是第三种震前前兆波。

(a)

(a)  (b)

(b)  (c)

(c)  (d)

(d)

Figure 8. Characteristic ground pulsation (III) recorded by station ((RTA (a), XCO (b), YJI (c), WCH (d)) at 2008 14:18~14:27

图8. 2008 14:18~14:27 台站(RTA (a)、XCO (b)、YJI (c)、WCH (d))记录的特征地脉动(III)

脉动波的波速v以面波波速(Vm = 3.8千米/秒)代替,计算波长λ = VmT及波数k = 2π/λ。

如表1所示,几类特征脉动波的最大功率与正常脉动波相比,特征地脉动(III)为正常脉动波的10−8;特征地脉动(II)为正常脉动波的1.1 × 10−23,为特征地脉动(III)的10−15;台风脉动波,特征地脉动(I)为正常脉动波的10−2。这些特征地脉动波能量为P波的10−6~10−29倍。最大波长计算显示,特征地脉动(III)波长190 km,特征地脉动(II)波长125 km,特征地脉动(I)的波长为22.8 km,正常脉动波波长为9.5 km,原因还需进一步分析。

Table 1. Ground pulsation period change table recorded by QCH.SC station

表1. QCH.SC台记录的多种地脉动周期变化表

3. 地脉动波形转化动态分析

由于几类脉动特征波,例如长周期震荡脉动波与长周期脉动波功率的巨大差异,下面将特征脉动波形在地图上标注出来,以表现震前脉动波时空变化过程。

将没有强台风干扰的时段2008-05-12 11:00开始到2008-05-12 14:27时间段脉动类型标注如图9所示。各波形持续时间长度均取为三分钟,将记录的特征脉动波形以符号表示:如“︹”代表特征脉动波(III),“≈”特征脉动波(II);“∽”代表3~6秒特征脉动波(I),震幅50以上;“~”代表3~6秒异常脉动波,震幅50以下;“∨”代表2~3秒短周期波。

如图9(a)、图9(b)为2008-05-12 11:00和2008-05-12 12:00的震脉动,图中所示长周期震荡波“︹”分别从东南方向由西向东传递。在2008-05-12的12:51、12:57,如图9(c)、图9(d),更多的长周期脉动波在汶川–映秀断裂带附近聚集。

如图9(e)时间段2008-05-12 13:00~13:03时,发生了明显变化。此时,多个台站脉动特征波由异常脉动波转变为特征脉动波(III)“︹”,图9(e)中红线包络线所示,“︹”开始在汶川大震主断裂带附近开始聚合,多台记录到超长周期震荡波,但在15分钟后的2008-05-12 13:15,图9(f)红色包络线里面的特征脉动波(II)多数转变为特征脉动波(III),之后始终保持在包络线内变化。如图9(g)~(i),分别为2008-05-12的13:15、13:27、13:39、13:51,包络线里的特征脉动波(II)“≈”变化不大,“≈”集中位于青藏高原东缘的龙门山断裂带。

在图9(j)、图9(k)的2008-05-12 14:00、14:09,包络线开始收紧,更接近汶川震中。之后的14:15、14:21~14:23,如图9(l)、图9(m),包络线范围扩大,震前断裂带附近台站脉动特征波类型转化加快。在汶川大地震发生前一分钟,2008-05-12 14:25~14:27的3分钟脉动波,如图9(n)所示,显示发生了明显的变化,包络线区域扩大,出现长周期震荡波密集区和长周期波密集区的交界线(黑线所示),并且交界线正好包括了岷江–龙门山主断裂带,之后2008-05-12 14:28发生地震。

4. 讨论与结论

1) 本文针对汶川大地震前三个小时的地脉动波形进行了频谱分析及计算后,确认了四类特征脉动波形:正常脉动波(2~4秒)、特征脉动波(I) (3~6秒)、特征脉动波(II) (20~30秒)和特征脉动波(III) (30~50秒)。四类特定脉动波与其它天然小震及远震波及台风引起的脉动波(7~10秒)相比,有明显差异。其中,特征脉动波(I)、特征脉动波(II)和特征脉动波(III)的最大平均功率为正常脉动波的10−2、10−9和10−23倍,几类特征脉动波形能量差别很大。

2) 本文提出的大区域特征地脉动的成因有以下几种可能:一,地脉动是由靠近风暴中心地区的大气振动所激发,本文针对台风期间(2008-05-07~2008-05-12 15:00)全程脉动记录分析表明,5月12日6:00以后的脉动波形与台风异常波形明显不同,文中已排除台风作用。二,内源脉动,一般在活火山附近可观测到此类脉动,但是汶川大震震源附近并无火山,可排除。三,由于汶川8级大地震的震前地脉动特征波形的变化具有震前时效性,并且接近发震的主断裂带,因此可能与大震的孕育有关。

3) 针对汶川大地震前地脉动特征波形的时空分布图分析表明,三种特征脉动波形在大震前转化非常明显,地脉动特征波形在地震前一个多小时(2008-05-2 13:00)发生急剧变化:在龙门山断裂带开始突现长周期震荡波聚集的红色区域,绘制的包络线穿过主断裂带;震前72分钟(2008-05-12 13:15)转变为长周期脉动波;震前30分钟(2008-05-12 14:00)包络线靠近汶川震中;震前3分钟(2008-05-12 14:27)脉动波形变化明显,出现两种特征脉动波(II) (III) (长周期震荡波和长周期脉动波)的交界线,并且交界线正好穿过龙门山主断裂带。可能为明显的震前前兆自然现象,提供了有价值的大震前兆信息。

NOTES

*通讯作者。