1. 引言

过去的10年时间内,我国粮食稳定增长,农业获得了极大的发展。农民人均收人大幅度增长、农产品质量和品种数量有了显著的提高[1] 。但我国农业的整体水平并不高,农业生产相对粗放的现状已经成了严重制约我国农业经济发展的壁垒。当前,在探索促进农业经济发展途径的过程中,发展经济农业循环能够在保护环境的基础上实现资源价值最大化和经济效益最大化,已经成为促进农业经济发展和农业可持续发展战略的内有效方法和必然选择[2] 。国内各个地区均有以发展循环农业促进农业经济发展的趋势,其中不乏成功的例证,但并未完全达到理想目的,有的甚至出现了循环农业推广过程中的停滞不前现象。

2. 当前我国农业经济发展的主要障碍

2.1. 水土资源减少与浪费严重。

人口的增长和工业化进程的加快使人口与耕地、水资源等之间的矛盾愈加突出。城市的扩张导致了耕地面积急剧减少农业灌溉用水的利用率为40%,只达到发达国家的一半[3] 。

2.2. 农业生态环境污染与破坏严重

工业“三废”、重金属、有害食品、饲料添加剂威胁到农产品的安全。城市垃圾的农田堆存毁损农田,化肥、农药的滥用污染水土;人体必需的微量元素在食物中越来越多,多种人体必需的微量元素含量超过一定浓度时,也会显示出毒性[4] 。

2.3. 农业综合生产能力低

农业现代化水平低。政府对农业水利设施建设投资较少[5] ,现存的农业水利设施不配套且功能老化,导致农业综合生产与可持续发展能力低下,不能有效促进农业经济的发展。

2.4. 劳动力素质低,劳动生产率不高

农业科技创新能力弱,转化为生产力的能力低。中国农业科技水平与发达国家相比还有相当大的差距[6] 。农村劳动人员文化素质低,生产管理水平也不高。大批农村青壮年本地或外出务工,剩余劳动力老龄化、女性化,加剧阻碍了农业技术的推广和劳动生产率的提高。

2.5. 农副产品资源利用率低

我国农业产业化水平仍处于初级阶段。农户参与产业化的程度低,产业化组织竞争力弱,农业产业化的辐射效应未充分发挥,农业产后的副产品利用有限。

2.6. 农业耕地面积不断减少

2009年我国耕地的总数为18.26亿亩,已经接近18亿亩警戒“红线”。急剧减少的耕地面积现状成为制约我国农业经济发展的直接障碍。

3. 循环农业及其特征

3.1. 循环农业

循环农业又称生态农业,指在保护、改善农业生态与环境的前提下,遵循生态学与生态经济学的规律,运用现代科学技术和系统工程的方法,集约化经营农业的发展模式[7] 。通俗地讲就是依靠高新技术,运用物质循环再生原理和多层次利用技术,实现较少废弃物的生产和提高资源利用的综合农业生产方式。

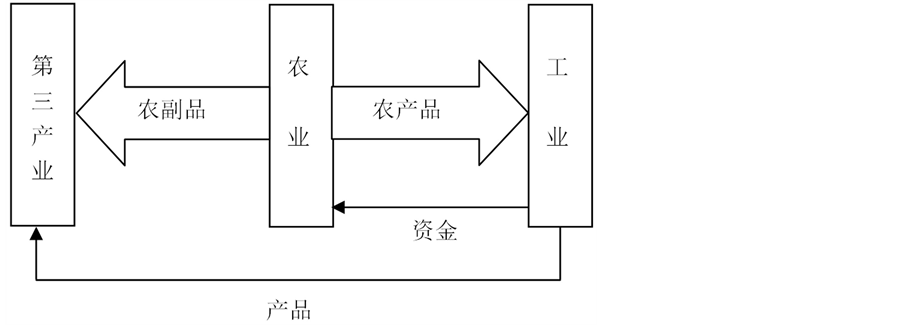

循环农业发展机理与产业链流程,如图1所示。

3.2. 循环农业的特征

3.2.1. 资源节约性

大力推广节能降耗生产技术工艺,开展清洁生产1,有效的节约资源。循环农业首先注重农业生产中环境的改善和农田生物多样性的保护,保证农业持续稳定发展的基础。

3.2.2. 生产清洁性

循环农业要求实施农业清洁化生产过程,即适度使用环境友好型化肥、农药,如:生物肥料,生物农药等,实现环境污染的最小化和生产过程的清洁化。

3.2.3. 废物资源性

利用高新技术优化整体农业系统结构,按照“资源–产品–废弃物–再生资源”的反馈流程来统筹农业生产,实现废物资源化处理,达到最大限度利用资源的目的。

Figure 1. The development mechanisms and flow industry of circular agriculture [8]

图1. 循环农业发展机理与产业链流程[8]

3.2.4. 产业链条生态型延长

循环农业拉长了整个农业产业链,通过废物循环再利用、各个生产要素耦合等方式与相关产业有机的结合,形成协同发展的产业网络。循环农业可使生态食物网中各层互补互动、强化共生性,农产品消费彻底后回归自然的领域宽,废弃物的再利用程度高,实现了效益双赢与清洁增收的有机结合。

4. 循环农业在当前农业经济发展现状

4.1. 循环农业对当前农业经济发展的作用

循环农业把农业生产活动纳入自然循环过程中,所有的资源都能在这个不断进行的循环中得到合理的利用,从而把经济活动对自然环境的影响控制在尽可能小的程度,实现人类与生态的良性循环[9] 。它符合可持续发展战略的目标,对当前农业经济的发展发挥了极大促进作用。

蒋巷村是江苏常熟典型江南水乡,村辖面积3平方公里,发展初期采用循环农业的模式,改造低洼地为良田,发展种植业、养殖业;以促进工业发展完成向工业型转变;最后,继续发展农村田园旅游业中充分利用循环农业模式,优化了整体的经济结构,实现了农业经济持续高效发展。

蒋巷村生态种养园面积,如表1所示。

蒋巷村配套循环农业设施1000亩生产基地,因地制宜种植竹园、栽培果园、养殖禽畜、养殖河塘鱼虾。配备循环农业设施沼气站、秸秆气化站、大气环境自动监测站、生活污水处理站。实现了循环种养,废弃物的资源化再利用,实现了种植业与禽畜及水产等养殖业的有机结合。2010年全村主体工业产值销售超10亿元,仅人均国内生产总值连续10年超过2万美元,经济总产值达12亿元。

蒋巷村产业发展构架,如图2所示。

目前,蒋巷村充分发挥现有循环农业生态链的优势资源,把农业产业链进一步拉长、做大,把以循环农业为载体集成传统、生态、现代等特点发展以旅游观光农业为主的第三产业,整体促进本地区农业经济发展。

4.2. 循环农业在当代农业经济发展中遇到问题

循环农业在农业经济发展中起到了作用,但是在个别地区的推广过程中又遇到了特殊的问题。以山东省王村镇为例,山东省王村镇区地处山东中部,辖41个行政村,区划总面积57.49平方公里、2012年末总人口数为45,428人,属于以冬小麦和秋玉米为主要粮食作物传统农业区。当前为加速农业经济发展积极推行循环农业,遇到了“地方特色”问题,使得循环农业的推广受到限制。

2012年王村镇情况统计情况,如表2所示。

1) 政府对循环农业的倡导力度大,农民落实积极性不高。当地政府积极地倡导循环农业,如:鼓励当地农民玉米秸秆还田,玉米秸秆的资源化利用等。表2数据显示玉米秸秆还田率达92%,而实际当地农民秸秆还田落实的积极性低。在镇政府三令五申的强制性“禁烧秸秆”政策推行并加之政政府人员秋收季节“防秸秆焚烧活动”高频率的田间蹲点和监视下,仍会出现大量焚烧玉米秸秆的现象,更有农户为焚烧秸秆时避开监视,采取夜间焚烧秸秆的做法且屡禁不止。

Table 1. The area of ecological garden in Jiangxiang Village [10]

表1. 蒋巷村生态种养园面积[10]

Figure 2. The frame of industrial development in Jiangxiang Village [10]

图2. 蒋巷村产业发展构架[10]

Table 2. The statistical table of Wangcun Town’s condition in 2012*

表2. 2012年王村镇情况统计表*

*2012年淄博市周村区统计年鉴。

当地农民视秸秆还田为无意义的费用浪费,其原因包括:首先,当地农民知识水平不高,对秸秆还田无深层认识;其次,本地区内水资源匮乏,尽管大部分玉米种植农田属于可灌溉农田然而利用地下水灌溉流量极小,耗电量大、费用高,入不敷出,还有小部分玉米植于丘陵地带,灌溉基本无法实施;最后,本地区内有效利用玉米秸秆的渠道缺乏,植于丘陵地带的玉米秸秆不便于还田机械的操作,因此焚烧成了当地最佳的处理玉米秸秆方法。

2) 工业单一主导经济发展抑制了循环农业的推广。当地以碳素、耐火材料、纤维素醚、农药等化工产品生产为主、成规模工业企业达73家,成规模的农业企业没有一家,个别村形成成熟的工业体系,经济效益瞩目,2012年规模以上工业企业产值占全镇生产总值的96%。

工业收益快,用工量大,当地农民进厂务工,从事农业成产的人员越来越少,形成了单一依靠化学工业发展农村经济的局面。以工辅农程度不高,农业与工业结合协调发展的循环农业发展效率低,大量化工废物不能有效处理,破坏了农业生态环境,也造成了个别工业化程度较高的行政村与非工业行政村的贫富差距,制约了总体农业经济发展。

3) 技术力量缺乏,技术普及不到位。以循环农业促进农业经济发展要因地制宜。当地农民文化水平有限致使自我获取循环农业知识和技术的能力低,同时又缺乏普及循环农业知识与技术的知识分子骨干,全镇机关高中以上学历的人员仅70人,镇农业办公室仅有6名工作人员。农民不能彻底理解循环农业的科学内涵,更不能将知识本地化,而高学历、高技能的农技人员数目极少,使当地不得不仍以粗放型农业生产来发展农业经济,导致了循环农业仅停留在口头上。

针对本地区现状,依靠发展循环农业带动农村经济发展的措施不能顺利实施,形成了循环农业推广中处于停滞的原地踏步状态。

5. 对循环农业在当前农业经济发展现状的讨论及前瞻

我国是农业大国,农业经济是我国国民经济的基础,目前传统的农业发展战略面临着极大障碍,已经远不能适应农业经济发展的新形势。蒋巷村根据自身特点,发展循环农业带动农业经济发展,同时在过程中注重改革,相互促进;王村镇政府引导性强,落实程度相对缓慢,应善于总结优势及不足,转变方法,改革以提高循环农业效率,促进当地农业经济发展。

循环农业可以合理利用资源,促进可持续发展。已有例子证明,循环农业建成的生态村是解决我国“三农”问题行之有效的措施[10] ,而在不同地区由于存在的特殊问题使得循环农业不能有效实施,表明我国在依靠推广循环农业促进农业经济的发展中仍要接受更多新的挑战。

NOTES

1温家宝总理2004年3月10日在中央人口资源环境工作座谈会上的讲话。