1. 序言

先锋派文学是“走在时代前头”的文学,先锋派作家是时代的前卫作家,尤其是它同现代科学相结合,使其变得不同于传统的艺术,这些诗人拒绝使用常规的词序和句子结构,喜欢引入神秘难懂的词汇和让人困惑的暗示性图画,用以说明诗歌与图像的关系。先锋派文学作品的代表——美国现代派视觉诗——引入了东方诗歌、禅宗主题,来表现空灵飘逸之感。在菲利普沃伦之前,例如庞德(Ezra Pound, 1885~1972)在其长诗《诗章》里根据中国画《潇湘八景》作了第49诗章,还有同为沃伦好朋友的加里斯奈德(Gary Snyder, 1930~),他强调话语的视觉效果:“声音是每个人内心深处的一面镜子”。根据中国山水画《宋人溪山无尽图》创作了诗作《溪山无尽》(Endless Streams and Mountains)。通常而言,“垮掉的一代”是新先锋派的最早代表,而本文所要讨论的垮掉派诗人菲利普沃伦,作为二十世纪五六十年代旧金山诗学文艺复兴运动、美国垮掉派作家的一员,形容自己的诗歌为“脑海中流动的画面或者图画”,认为诗歌应该是自由的情感表达,不应拘泥于形式,诗歌应该是“high class”,诗歌的作用是用来教化世人好善乐施,积累功德。

张子清这样评价沃伦的诗歌风格:“绝大多数诗行‘爬满’稿面,其中夹杂着插画、手书、多种多样的印刷体、书信、散文诗;思想活跃,抑制不住内心的呼喊、哀斥和喜悦”[1] 。沃伦的诗歌中充斥着新鲜的、多变的现代诗歌美学,视觉意象呈现出多样性的画面组合,创造出许许多多让人迷惑、后而惊叹的篇章,他总是用一幅幅充满画面感的视觉诗歌来与禅宗、与自然世界、与内心深处对话。诗人似乎在拍电影似的,使用各种各样的镜头,有近景、远景,有实景,虚景,有时出现动静交替的画面,有时更是直接用一幅素描画来直抒胸臆。其实在沃伦念书期间,他就曾经受到过诗歌视觉艺术大师,美国诗人威廉卡洛斯威廉斯(William Carlos Williams, 1883~1963)的指导,在回忆录中沃伦这样写到:“就是在这个时期快结束之时,威廉卡洛斯威廉斯亲自来到我们身边,他帮助我们拨开身边笼罩的迷雾。他对于我们所说的东西也十分感兴趣,他让我们觉得自己是真正的诗人,而不单单是学生。就是在那个时候,我开始真正意义上把自己当作一个作家”(The Collected Poems, 827)。可见,诗人在很早的时候便已经与视觉诗结缘,而视觉诗歌与禅宗美学相结合所产生的奇妙“化学反应”,也成为菲利普沃伦这位激进派诗人区别于其他诗人的主要特点之一。

2. 视觉诗概述

视觉诗是一种以文字创造视觉形象的艺术,也是跨艺术门类的诗歌创新形式。作为诗歌和视觉艺术合并的产物,视觉诗将阅读与观赏通过时间艺术与空问艺术的联姻结合在一起,其“如诗如画”的境界使欣赏者的多种感官得到愉悦[2] 。其实无论是东方还是西方,从古至今,关于诗与画的讨论一直继续。在莱辛之前,诗画一致说一直占领主流观点。西方传统思想奠基于模仿理论,专注于刻画客观世界,古希腊抒情诗人西蒙德斯(Simonides, 556~468 B. C.)最早提出“诗是有声的画,画是无声的诗(poetry is speaking painting and painting is silent poetry)”;伟大的哲学家柏拉图(Plato, 429~347 B. C.)也在《理想国》中指出:“诗人即为画家(The poet is like a painter)”;之后他的弟子亚里士多德(Aristotle, 384~322 B.C. E) 在著作《诗论》中提出诗歌应该与绘画并列而言(It is the same in painting);古罗马诗人贺拉斯(Horace, 65~8 B.C.)于其著作《论诗艺》中提出“诗如画(ut pictura poesis)”则成为了诗画一致说的术语。到了十八世纪中叶,莱辛(Gotthold Ephraim Lessing, 1729~1781)在《拉奥孔》第十六章关于诗画界限的讨论中认为“绘画运用在空间中明确发出的形状和颜色,诗运用在时间中明确发出的声音前者是自然的符号,后者是人为的符号,这就是诗和画各自特有的规律的两个源泉。物体及感性特征是绘画所特有的对象,动作(或情节)是诗所特有的对象。”诗歌为语言艺术,而绘画为造型艺术,虽然二者都具有“模仿”的目的和“愉悦读者”的艺术效果,但由于一个为时间艺术,一个为空间艺术,因而在本质上存在着不可调和的差异。然而,20世纪初以来,伴随着现代主义的兴起和视觉艺术的革命,象征主义、意象主义、未来主义、达达派、先锋派等都对现代视觉诗的发展和传播产生了根本性的影响,例如早期英美现代主义诗人就有推崇视觉艺术的倾向,他们喜爱从雕塑、摄影等视觉艺术中汲取灵感,视觉诗也逐渐调和了莱辛在《拉奥孔》中认为不可调和的诗和画的矛盾,具体地实现了诗画一体说。

3. 绘画视觉诗

作为一名垮掉派的禅宗诗人,为了深入地挖掘禅宗诗歌的诗性智慧,体现禅宗审美理想,“沃伦更多的时候采用了诗词与素描画融为一体的具有诗情画意的视觉诗题材”[3] 。他使用强有力的图像去挑战诗歌话语,解构而不是复制了这些诗句,它们促成了正在发生、而且确实必要的模糊影像和他物之间的辩证关系,它不再是早期现代主义者所解释的那样,是意象和现实之间的辩证关系,而是单词和意象之间的关系[4] 。根据黑格尔的说法,诗歌是绘画和音乐这两个极端在更高的阶段上,即在精神领域的统一,因此诗歌既能像绘画一样借助具体的形象图案表现事物的特征,又能够把音乐的乐谱曲调幻化为诗行来谱写情感。在沃伦的绘画视觉诗歌中,常规被打破,传统被颠覆,“碎片化”、“图案化”、“拼接”、“重组”等技巧的大量运用,深深地吸引着读者的眼睛,将禅宗美学的神秘与未知表现得淋漓尽致,创新地传达出后现代诗歌创作的艺术特色。

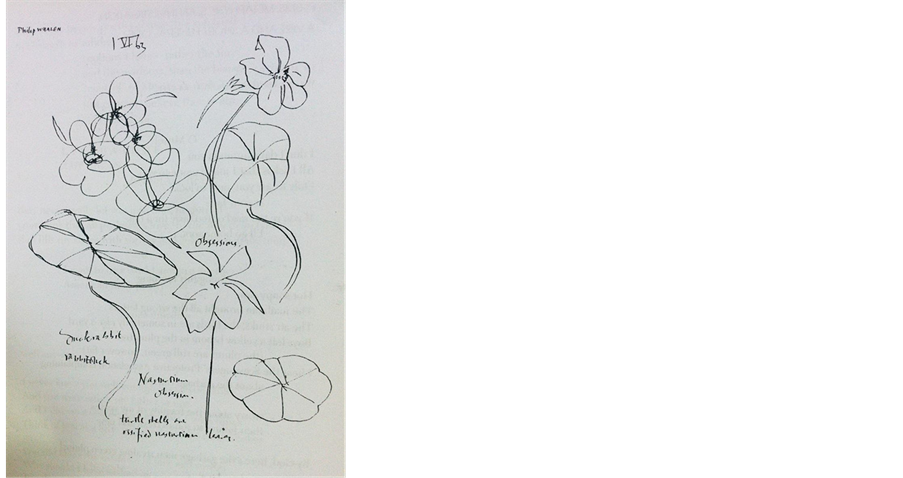

莱辛在书中有过这样一段描述:“诗想在描绘物体美时能和艺术争胜,还可以用另一种方法,那就是化美为媚。媚就是在动态中的美,因此,媚由诗人去书写,要比由画家去写较适宜。画家只能暗示动态,而事实上他所画得人物都是不动的。但是在诗里,媚却保持住它的本色,它是一种一纵即逝而却令人百看不厌的美。它是飘来忽去的。因为我们回忆一种动态,比回忆一种单纯的形状和颜色,一般要容易得多,也生动得多,所以在这一点上,媚比起美来,所产生的效果更强烈”[5] 。莱辛认为,诗人如果想要描绘物体的美,最好只是描绘美所产生的效果,或是化美为“媚”,既动态的美。关于这一观点,笔者通过沃伦的诗歌找到了很好的解决办法。在这首名为《困惑》[6] 的绘画诗中1读者在诗人栩栩如生的画笔里,搭配图案下方的寥寥数语,清楚地体味到了诗人心中当时困惑迷离的“媚”。莱辛讲,画家只能暗示动态,在沃伦的这样一副诗画作品中,如果抛开诗人画中的那一个“Obsession”,人们很有可能会误以为只是在荷花池边的一副素描作品,然而就是通过这些看似简单的单词片段,画中的荷叶与花朵被赋予了生命,整幅画面的动态效果得到了加强,读者看到了诗人心中的困惑。他还写到“duckrabbit/ rabbitduck”,或许当时的他已然分不清水哪里是花哪里是叶子,从而引申为生活中令人困扰的种种不解。正如禅家所言“烦恼即菩提,生死即涅槃,并不是烦恼之外另有涅槃,而是菩提就在烦恼中,涅槃就在生死之中。”沃伦将自然之物与景引申为菩提,为世人呈现出烦恼、菩提、生死、涅槃之间的交错与互为,赋予诗画以禅宗至理。

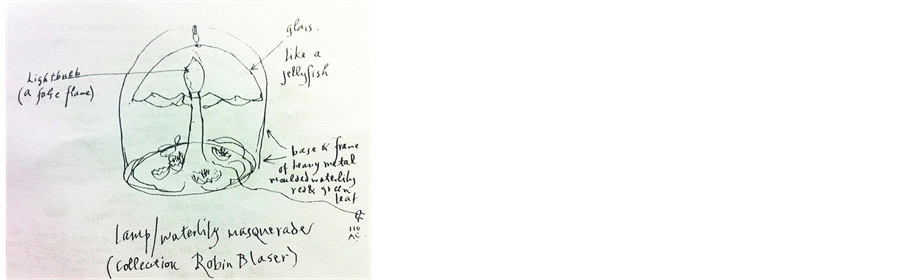

根据顾明栋教授的说法,印度诗人泰戈尔找不到合适的词汇表达深邃的思想和情感时,便会采用“涂鸦”以取得视觉对等效果[7] 。这位大师所绘出的图画类似于抽象艺术,并显示出文字所不能表达的无形无影、难以名状的精神状态。将视觉艺术用作表达思想的媒介,通过视觉,他找到了合适的辞藻。与泰戈尔相似,菲利普沃伦也喜欢绘制一些小幅的画作,其中想象力和夸张手法发挥着重要的作用。而接下来的一首绘画诗《灯》[6] ,沃伦将现代主义同禅宗美学紧紧融合在了一起。诗人在这里画了一个没有插电的造型台灯,灯泡被透明的玻璃罩住,底座上立着几朵莲花和绿叶,图画的下方诗人写道“灯/荷花伪装”。在解读这首诗之前我们可以先读一则禅宗公案:“有僧问智门:[莲花末出水时如何?]智门说:[莲花。]又问:[莲花出水後如何?]智门说;[荷叶。]”禅宗主张人要认识自己的本来面目,佛性即人性,领悟人性当然只能向内求自己的真性情,明心方能见性。然而,在当下这样一个“机器时代”,科学技术的日益发展使得人心浮躁不安,可是诗人却在禅宗的世界中找到了一份净土。这首视觉诗,沃伦将禅宗意象同电子产品相结合,虽然二者截然不同,可是在这幅图中,读者们更多的感受到的是一份和谐,或许诗人希望在信息时代的今天,人们依然能够保持像禅宗世界里的那份宁静悠远,找寻人心的本来面目。

此外,从语言学角度来说,视觉诗的能指不再是索绪尔所谓的声音形象,而是我们用眼睛看到的视觉形象。法国哲学家德里达在其著作中曾多次批判过逻各斯中心主义,按照德里达的观点,西方文学和哲学的众多文本里充斥的都是逻各斯中心主义的东西,也正是因为这种作为语音中心主义的逻各斯中心主义,导致了西方人从古希腊开始就有一种压制语言文字的传统,把书写记号仅仅看成声音的派生物,正所谓“能指的能指”。而现在,我们可以清楚地看到,视觉诗显然不是逻各斯中心主义的,它正是利用视觉的积极参与来突破传统的“声音诗歌”[8] 。电子传媒艺术场中出现了“图像转型”,强有力的图像挑战了诗歌话语,解构而不是复制了这些话语。例如视觉诗《在周一的晚上》和《温柔》[6] ,我们关注到诗人在这里运用了相似的描绘手法,线条的延伸与曲折预示给读者这个夜晚的漫长,而为了表现文中的“日落Sun Set”,诗人则借助来来回回的曲线生动地再现落日的过程,而这些也是单纯依靠文字所无法完美呈现的视觉意象。沃伦似乎十分善于运用线条的变换构造行文之美,看似随意的线条,仿佛是一片树叶落下来的痕迹,搭配着一个“Lovely”,将“infinitive”的可爱与俏皮充分地表现了出来,在文字组成的诗歌作品中,运用这种后现代的线条艺术,动静相生,的确是一种十分大胆的创新。当然,因为受到中国佛教文化的影响,中国的艺术如书法、绘画等也在沃伦的诗歌中有所体现。中国古人相信,诗乃无形之画,画乃无声之诗,人们统称诗歌与绘画为“诗画”,其中中国的书法艺术更是一种介于绘画和诗歌之间的绝美艺术形式。体现在沃伦的诗歌中,我们发现诗人在完成《周一的晚上》这首诗后,于最后一页中标明他的这首诗中用中国墨水所写的手稿也是诗人作品的一部分,并且搭配一枚中国的篆书印章作为全诗结尾,由此可见沃伦对中国文化的喜爱之情。

禅宗给予沃伦无穷无尽的诗歌想象力,他的视觉诗当然就成为诗人表达禅宗美学思想的最好途径。譬如右图的这首诗画视觉诗《毁灭》[6] 。诗人描绘出一只站在海面莲花上、伸着舌头憨态可掬的熊的形象,然而形成鲜明对表的,我们看到这只熊右手拿着佛珠,左手执着法杖,背后还有一轮圆形的法轮,海面上漂浮着“菩萨在熊的世界”几个字。沃伦为这幅画的配文是三个“down下降”,以及“NO LIMIT没有底线/NO LOWER LIMIT没有更低的底线”。从山水自然以及动物身上吸收能量是沃伦生态美学的主要体现,在此,他将修道之人比作这只在海面漂泊的熊,而这片还即为佛家所言的“苦海”,虽“苦海无边”,但修佛方能脱离苦海,只是这个过程是漫长且磨难的。诗画中的第一个down是顿悟的开始,暗示“潜心修行、消除杂念”的觉悟,第二个down呈现“道谛”——“除苦与苦因的智慧”,第三个down标识着“净化人心、脱离苦海”的觉悟自性[3] 。从视觉美学来看,背后圆形的法轮同海面的波纹形成了阿恩海姆所谓的中心的力量:“这种宇宙模型的同心性和大地的平行方格之间的相互作用是视觉艺术的基本形式。这一点在一个典型的印度或西藏的坛场形式中得到了图式画的表现,它描绘了凡间与神界的结合”[9] 。

法国哲学家克莱芒罗塞(Clément Rosset, 1939~)曾以热烈的语言强调“观者成就画卷”:“绘画并不传递意思,但自身随观者的不同,而为观者产生意思。我们学会‘阅读一张照片’,难道不在于首先学会尊重它的静默吗?图像是个腹语者,它所说的语言就是其观者的语言。在西方,对圣母和基督的图像,每个时代都有独特的阅读方式,其塑造风格也不相同。此类‘阅读’,更多反映的不是作品本身,而是所涉的时代,它既是时代的表征也是时代的提要”[10] 。由此可见,对于普遍意义上的诗歌而言,其一连串的文字有一定的含义,而沃伦创造的一系列图像却能带来无数不同的理解,他的绘画诗在原本的诗歌美学基础上增加了读者参与性与互动性,增强了阅读体验。绘画诗连接着感性与心智,透过直观,让观者产生强烈的“共鸣”。

4. 语义形式视觉诗

随着时代的发展,人类社会进入了电子传媒时代,印刷文化范形开始向电子文化范形转变,电子传媒时代图像符号传播处于优势地位,“图像符号作用于人的感官时,表现出来的更是快速、直接、流动、具体、逼真的特点”[11] 。在菲利普沃伦的诗集中,读者会发现,除了新颖别致的绘画视觉诗,还有许多以形取胜的语义形式视觉诗。这些诗歌,借助文字巧妙的形式编排,标点符号的创新运用,语言的陌生化,尤其是丰富的客体意象并置手法,将诗歌中有关诗行时节韵律等常规打破,呈现出现象学中所谓的“轮廓化图式”2状态。

先锋派诗歌的研究者玛乔瑞帕洛夫指出“作为一种文学类型,当今的诗歌在形式上开始被包装和整饰,更激进的诗歌开始解构诗歌的意象。”在沃伦的语意形式视觉诗歌中,传统的音节、音步、韵律等束缚被抛弃,运用“空间切断法”将一句话切断为单个单词、片语,再通过排列组合,使得诗行中的每一个形象独立而鲜明,诗句与单词被进行了陌生化的处理。而这一特点则传承自对沃伦有着极大影响的客体派诗人威廉斯,我们知道,以威廉斯为代表的诗人更多地喜爱运用意象并置(juxtaposition)的技巧来摒弃隐嵌在意象中的主观意识。而所谓意象并置,是指以单个的词构成意象,并让一个个意象别出心裁地并列出现,而省略其间的动词或联接词[12] 。根据这一观点,首先我们来看上图的这首排列“诡异”的视觉诗《休姆》[6] ,该诗在形式上只是混乱的字母拼写、残缺的单词碎片、奇形怪状的跨行排列和非常规空格,搭配“abdication放弃”、“abomination憎恶”、“abdomen腹腔”三个以“ab-”开头的单词,而这一词根给人一种离开、否定的贬义意味,沃伦在这里用措置的单词、字母为读者营造了一幅混沌的景象,也似乎在向读者暗示心中混乱不适的感觉。再例如下边这首视觉诗《念珠》:

“Bead 念珠

Earth 地球

Bear 熊

Birth 出生

O O

Breath 呼吸

And 和

Bread 面包”(部分) [6]

诗人简单地将地球,熊,出生,呼吸,面包这几个意象顺势罗列,直接描述物体的直观,用一个大写的“O”来作为中心点,形式模拟了一串念珠的样子,禅家讲究108颗念珠,断除108种烦恼,从而使身心能够达到一种寂静悠然的状态。此外,诗中几个简单意象单纯并列,任何一个事物都不会作为另一事物的载体,也不会凌驾于其他之上,映照了威廉斯“客体主义”的诗歌理论精髓。诗人仿佛在向我们透露:不论人类如何地在“文明化”的人工环境中成长,在人们的心中,都应该对宇宙地球、自然生活保持一份原始的单纯性,这也是禅宗里面所提倡的回归原始,明心见性。而且念珠的形状是圆形的,行中的“O”也照应了禅宗所讲的时空圆融之理,短短几个单词,将世间生命在其深处和宇宙生命融为了一体。而对于这种轮廓画图式有着更好的阐释的则是下边的这首小诗:

“Poems 诗歌

Like a bird 似一只鸟

Falls from 从

Indifferent 冷漠的

Air Sky 天空中 坠落

Blunders yells 踉跄地行走 呼喊

Among tangled 在糟乱的

Branches 树丛间

Thoughtless 粗心的

Dirty 脏的

Crooked feet 扭曲的双足”[6]

整首诗形象地描绘出一只小鸟落入树丛之中的无助与痛苦的场面,诗文题为“Poems”,沃伦在此想要将这只无助的小鸟比作自己佛教诗歌在当时社会上的小众化,又像是在描绘一个参佛之人在求佛道路上的磨难与痛苦的历程。诗人将各种意象并置,打破因果逻辑关系,增强了诗文的客体性。全诗单词竖着排列下来,如同一只鸟儿的坠落过程,诗行之间省去了标点符号的应用,直接描述鸟儿坠落这件事本身以及直观的感受和痛楚,其中“indifferent”、“tangled”、“crooked”等形容词的运用,让读者在阅读的同时直接产生触感上的共鸣。而这首诗歌则不禁让读者联想到威廉斯那首著名的客体派视觉诗“五月槐花开The Locust Tree in Flower”:Among就在/of那些/green翠绿/stiff坚硬/old古老/bright明亮/broken折断的/branch树枝/come中间/white白色/sweet芬芳的/May五月/again回来了。同样的处理手法,没有标点符号,单词、意象的简单排列,“空间切断法”的运用,直观的体现了“客体派诗学”的核心概念——思在物中(No ideas but in things)。对比这两首诗不难发现,受到威廉斯诗学思想的极大影响,沃伦的视觉诗或许可以视作是客体主义诗歌的延伸。

视觉诗中的“视觉–言语双向阐释的过程”指诗人以“观看者–叙述者–评论者”的三重身份将视觉图中的自然符号转化为话语图中具有图像代码能的人文符号,然后再用诗歌言语艺术中特定语言符号再现视觉艺术中如线条、色彩、形状等自然符号[13] 。因此,视觉诗中实际存在着两种观看系统:一指诗人以“叙述–观看者”的身份潜入画面,让画中的景致自己发声,而“我”入画后就失去叙事的冲动;二指诗人以“评论–观看者”的身份观画品画,将真实面孔掩藏起来,而只是借用带着面罩的虚幻人物进行发声或行动,这样就避免了主观狭隘的评论。借此我们便可以分析沃伦下边的这首短诗:“Moon under a screen月亮在/Of telegraph wires各种电线缠绕的屏幕下/Moon under no screen but the wind月亮不在屏幕下但在风中/Moon under the sea月亮在大海里/and no spray but self 没有浪花/wandering独自徘徊着”[6] 。在这首诗中,诗人把自己物化为一轮明月,穿梭在天空和大海之间,选择独自逃离纷繁尘世,达到无我之境。短短的几行,其实为读者展示了诗歌蒙太奇的神奇力量,正如电影拍摄,不同的镜头组接在一起时,往往会产生各个镜头单独存在时所不具有的含义,蒙太奇有着操控时空的力量,这首诗中月亮的每个镜头都是对现实时空的记录,从空中到陆地再到海上,形成了独特的时空再造。爱森斯坦(Sergei Eisenstein, 1898~1948)关于蒙太奇理论有一句名言:“两个蒙太奇镜头的对列,不是二数之和,而是二数之积。”用匈牙利电影理论家贝拉巴拉兹的话就是说“上下镜头一经连接,原来潜藏在各个镜头里异常丰富的含义便象火花似地发射出来。”

视觉意象是诗歌中的一幅幅图画、一张张照片、一组组蒙太奇镜头,它甚至超过图画、照片和镜头,因为诗人通过文字的叙述将读者带进一个需要想象和回味的空间。沃伦的长诗“THE GREAT INSTAURATION”的第四节中有这样的描述:“Sun in the bamboos竹林中的太阳/Beside the lake在湖边/The ducks behaving一群鸭子/Scandalously搬弄是非”[6] 。诗人三言两语便勾勒出竹林边小鸭子在溪水中吵闹的场景,有着犹如中国水墨画那种简洁明快的审美效果,仿佛一篇简单的禅宗公案。其实在中国诗歌中,我们也可以发现大量这样的例子,就像马致远的“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马。夕阳西下,断肠人在天涯。”读者根据意象拼接就可以在脑海里绘制出一幅“萧瑟漂泊”图。其实无论是沃伦还是马致远,诗人似乎都在拍摄一部部电影,他们使用各种各样的镜头——近景、远景,实景、虚景——为的是在读者脑海中描画出生动的画面。

20世纪初期,由于意象派诗歌运动的兴起,禅宗思想风靡整个西方,中国的诗、禅、画与日本的俳句、能剧逐步为美国诗人所接纳,并成为他们追求创新的动力源泉。中国诗、画中所体现的山水禅意审美文化在美国现代诗歌中潜滋暗长。借此契机,美国现代绘画诗中出现了美式东方的视觉诗,它们以自然为题材,吸收中国古典诗歌或日本俳句的特征所创作的具有东方画韵的视觉诗歌。在沃伦的诗集中,笔者发现了下边这首简短的俳句:

“Haiku, for Gary Snyder 俳句,写给盖瑞斯奈德

IS

Here’s a dragonfly 这里的一只蜻蜓

(T O T A L L Y)

Where it was, 它停留过的,

that place no longer exists. 那个地方不复存在。”[6]

如佛家所言,禅希望我们张开第三个眼睛去看那由于自己的无知而从未想象到的境界,表现在这首俳句之中,我们看到沃伦创造性地将片段重新组合,创造出集景、思、理、趣为一体、融动、静、虚、实于一诗的绝妙景象,有声有色、动静结合的写意画作:水面,一只蜻蜓停留片刻悄然飞去,什么都没有留下,只剩空空如故和水面阵阵涟漪,而“空”便成为了该诗留给读者们的思考。生长在“文明化工业化”的环境中,人们越来越对自然之中微小却美好的事物不加顾及,然而通过沃伦为我们创造的这幅画面,读者体验到了一种“孤觉”的禅境,以及“蜻蜓飞走、唯留空幽”的禅宗之美。其实般若智慧之所在即为禅宗的“空观”,其就是将引起烦恼的一切对象看空且不执着于此空,正所谓“一切烦恼业障,本来空寂;一切因果,皆如梦幻。”超越时空的界限,看空了,烦恼自然无影无踪,于是达到涅槃之境。读完沃伦上边的这首俳句诗,人们或许更多的会感觉到其中的虚静空无,认为诗人发现了禅宗虚空之处,心生空旷残念之感。然而,在笔者看来,沃伦在此所要传达给读者的恰恰不是这样简单。这首诗中真正要传达给我们的禅宗义理,就仿佛大海与风的例子:海面本来宁静,风起,掠过海面,掀起波浪;而波纹是短暂的现象,唯有透过此种现象,我们知道了大海本静,而这种静化为了它永恒的特性。正如张节末在《禅宗美学》一书中所言,禅宗的审美经验就是对波浪的谛观,作为现象,谛观中的波纹显得生动,但它非真,而对这种非真的了解,却是透过刹那间的觉悟而实现。俳句的禅宗审美经验便在这之间显露出来[14] 。

此外沃伦更为读者所赞叹的还是他那极富创意的诗歌的形式视觉。巧妙地运用字母书写、词汇拼写、句法排列、标点符号等的变换,诗人解构了诗歌创作中的常用规律,使诗歌在形式上直接呈现出视觉效果,在读者心中产生强烈的震撼力,这样既破除了书面文字的二元性,在读者阅读诗句的同时,又刺激其产生了感官上的视觉反应。因此,伴随着单词、字母的不同形式的排列,诗歌作品同时被读者接受为诗与画的共同体,且看沃伦的这首《永别》:

“Farewell 永别

Goodbye 再见

I cannot tarry 我不能停留

“ici “此时

le suis tres triste” 我很痛苦”

(Melisande) (马特利山)

Duck down 鸭子下沉

Duck down 鸭子下沉

Floating 漂浮

DUCK! 鸭子!

Another one! 又有一只

Boom! 隆隆!”[6]

自由诗不受格律的限制,它们可以表现出一般格律诗所难以企及的排行效果。这种编排似乎挣脱了英语句法的约束,词与行的安排近乎天然,几乎接近中国诗歌的编排效果。欣赏这样的诗歌似乎和诗句的顺序无关,如同欣赏油布上的画一样,读者会感觉自己似乎同时在心中描绘着一幅画,可以从多个角度切入去看它。在《永别》中,诗人模拟了“我”的内在动与静的结构并且侧面表达了禅宗的“死亡意识”。同时,诗人把一只鸭子“人格化”,用鸭子溺水的沉浮来暗喻佛教苦海无边,修行需经历生死苦难折磨,最后将终得禅悟涅槃。沃伦特别的诗句结构的排列,左右的摇摆,模拟了苦难的历程,深化了作品的主题,拓宽了诗歌的意义,强化了诗歌的视觉效果,凝练了信息传送值,升华了诗歌的审美体验。

克劳斯克卢弗指出:“有人认为,我们时代最有代表性的(同时也是最令人兴奋的)艺术形式就是广告标识。为何不创造一种标识来宣传现代诗歌、现代艺术和现在人类是‘符号学人’的观点?”而沃伦的诗歌《沙斗山瞭望哨》诗人就直接引用了一段广告标语来抒发禅意主题:

And the sign in McAlister Street: 麦克阿里斯特大街上的一块招牌上写着:

“IF YOU CAN’T COME IN “如果你不能

SMILE AS YOU GO BY 面带微笑而来

L♡VE 正如你带着爱离去

THE BUTCHER” 屠杀者”[6]

在此,诗人强调了世间之人应该用本来善与爱去对待万物,学会放下,带着爱与微笑离开,并将“爱”用“L♡VE”的形式表达,也是俏皮而不失真诚。由于自由体诗歌不受格律的限制、挣脱英语句法的约束,它们可以表现出一般格律诗所难以企及的编排效果。在该诗一派自然之美中,作为工业时代最有代表性的象征符号——广告标识——突然出现在读者眼前,回应了克劳斯的主张。铃木大告诫我们:“禅是一种人间精神,所相信的是本来清净,本来善”[15] 。笔者认为,所谓“广告的插入”实则是一种创新的先锋派诗歌表达模式,这样的安排,不仅没有带给读者突兀之感,相反,更加增添了时代特色和真实感,从而也从侧面展现了人与自然的绝妙融合。

5. 结语

黑格尔在其美学著作中曾讲过:“诗固然也能运用丰富多彩的手段去使事物成为可观照的鲜明形象,因为艺术想象的基本原则一般都是要提供可观照的形象;但是诗特别要在观念或思想中活动,而观念或思想是精神的,所以诗要显出思想的普遍性,就不能达到感性观照的那种明确性”[16] 。通过唤起读者视觉空间的想象,菲利普沃伦的视觉诗歌通过各种不同的表现手法,一方面是外在世界的记录,另一方面也是诗人内在世界的显现,克服了诗歌本身未能提供可观照的形象的不足,达到了诗与画的统一。此外,在审美过程中,人们总是讨厌千篇一律的东西,何况在这样一个对感官视觉刺激的要求逐渐增长的年代,诗歌应该重新找到一种形式,一种全新的、有效的、符合时代的形式,而这一点,菲利普沃伦做到了,他将东方古老的禅宗美学思想同视觉诗歌相结合,为禅宗在异国他乡的传播与发展开辟了新的道路。沃伦的绘画视觉诗以及形式语义形式视觉诗尽管有着它们抽象与难懂的地方,也对传统欣赏习惯和审美心理提出了挑战,然而读者一旦领悟其中的奥秘,它们便会显得魅力无穷,在获得审美认识的同时,读者也可以从这种挑战智力的“文字游戏”中获得极大的审美乐趣。

NOTES

1本文所引诗歌均来自Rothenberg, Michael, ed. The Collected Poems of Philip Whalen. Middletown: Wesleyan UP, 2007.

2“轮廓化图式是存在于作品本身的某种先验图式在知觉的各种变化中保持着不变的结构。它本身还是一种纲要图示,它期待读者在阅读中对它加以实现化,它经由实现化而成为具体的、活生生的现实外观。”王先霈,王又平。文学理论批评术语汇释[M]。北京:高等教育出版社,2006:458。