1. 引言

随着国民经济的快速发展,城市发展步伐的加快,交通需求迅速增长,也使得城市道路交通呈现出交通流密度大、连续性强的特点。通行能力是衡量交通运输能力的重要指标,影响通行能力的原因纷繁复杂,车道被占用是其中之一。一条车道即使短时间内被占用,也可能对其他车道造成影响,降低路段所有车道的通行能力,引起车辆排队,出现交通阻塞。处理不得当,甚至会出现区域性拥堵[1] [2] 。本文根据全国大学生数学建模竞赛所给两个视频[3] ,分析交通事故1和交通事故2发生至撤离期间,事故所处道路横断面实际通行能力的变化过程,并说明同一横断面交通事故所占车道不同对该横断面实际通行能力影响的差异。

2. 基本假设与名词解释

为了分析问题简化起见,给出如下假设[4] [5] :

(1) 四轮以下机动车、电瓶车对交通流量无影响。

(2) 路段上游车流量在红绿灯周期内为定值。

(3) 所用统计数据真实可信且拟合曲线能够完全反映总体的特征。

值得说明的是,由于车流量、车辆排队长度等数据受多种因素的影响,如上游路段红绿灯、小区出入口车流、大型车占道等因素,因此从视频中所测数据都带有较大随机变动性。

3. 事故与道路通行能力的关系

3.1. 事故1所处横断面实际通行能力分析

除了一些众所周知的英文缩写,如IP、CPU、FDA,所有的英文缩写在文中第一次出现时都应该给出其全称。文章标题中尽量避免使用生僻的英文缩写。将视频1中的事故发生时间16:42:32作为第一个时刻点,每过60秒取一点,记录视频中通过事故车辆所在横截面小型车、中型车、大型车的数量。按照折算比例将车辆长度转换成标准车当量,其中小型车、中型车、公交车的折算比例分别为1标准车当量、2标准车当量和3标准车当量,在此标准下计算的车流量如表1所示。

由表1中数据,进行差值作图,描述车流量与事故延续时间之间的关系,如图1所示。

在图1中,从交通事故发生至撤离期间,事故所处横断面实际通行能力呈现出波动变化趋势。事故发生伊始,通行能力从32 PCU/min逐渐上升,大约60秒后到38 PCU/min左右,然后通行能力开始下降,大约60秒后降到23 PCU/min左右。对图像分析发现,每个单独的波形上升、下降时间都大约是60秒,这恰恰是信号灯的一个周期。当东西方向行车时,车流量大,事故路段上游来车较多,致使事故所处横断面实际通行能力下降。当南北方向行车时,车流量小,事故路段上游来车较少,致使事故所处横断面实际通行能力上升。

此外,事故发生300秒~600秒之间车流量较小,大概在25 PCU/min左右,其余时间段车流量大概

Table 1. Vehicle flow at different time of video 1

表1. 视频1中不同时刻的车流量

Figure 1. Relation curve of vehicle flow and accident duration in video 1

图1. 视频1中车流量与事故持续时间关系曲线

都处于35 PCU/min左右。结合视频发现,在300秒~600秒之间时,有大型车辆通过,致使事故所处横断面车流量下降,其余时间段均是小型车辆通过,此为造成流量差异的原因。

3.2. 视频2事故所处横断面实际通行能力分析

针对视频2,观察通过事故发生地点横截面的车流量,并依照表1中的折算比例,将车辆长度转换成标准车长度,具体数据如表2所示。

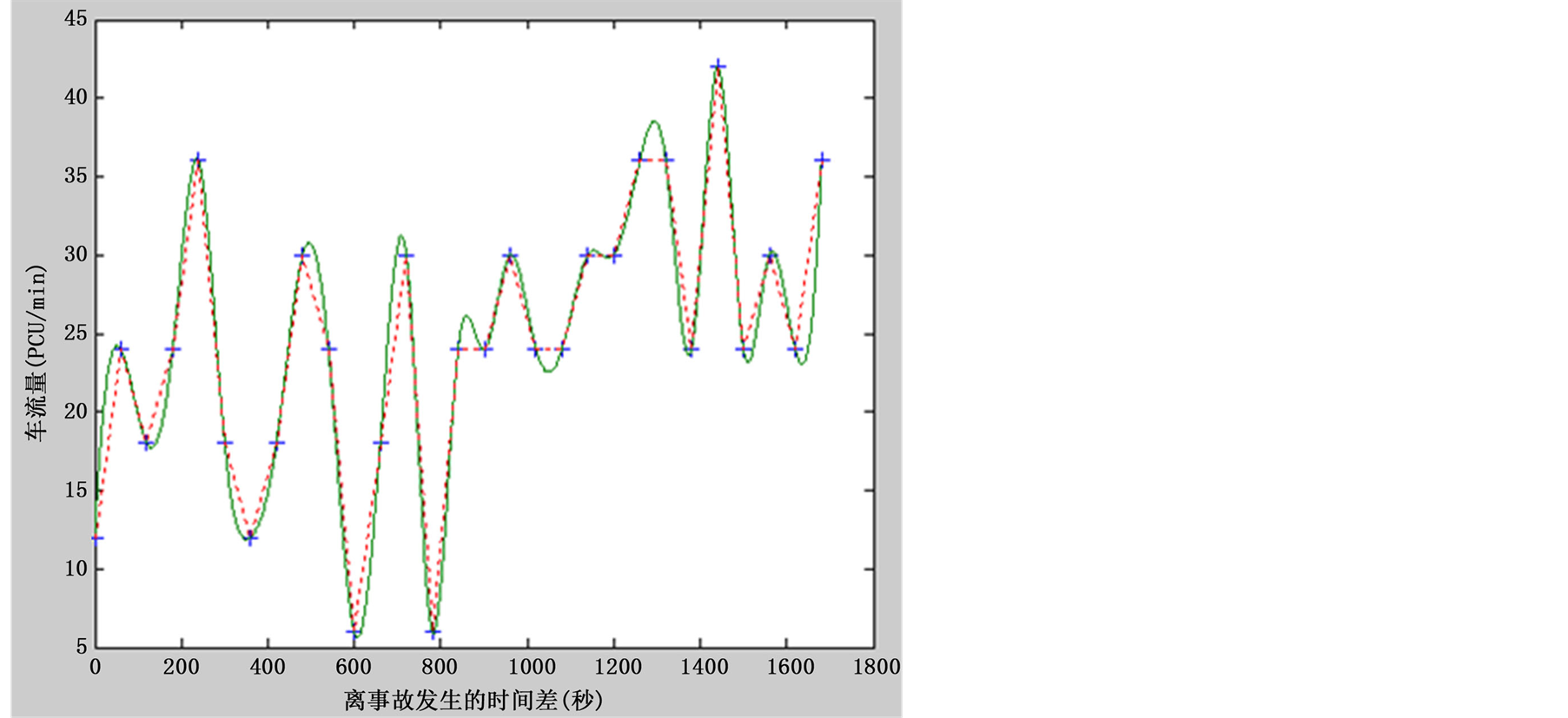

由表2中所示数据,进行差值作图2,分析视频2中车流量与事故持续时间的关系。

由图1与图2可知,在事故1与事故2中,道路通行能力均受到影响,但其影响程度存在以下差异:

Table 2. Vehicle flow at different time of video 2

表2. 视频2中不同时刻的车流量

Figure 2. Relation curve of vehicle flow and accident duration in video 2

图2. 视频2中车流量与事故持续时间关系曲线

第一、车流量随时间波动的幅度不同。事故2中车流量随时间波动的幅度较大,且有两次触底。

第二、车流量随时间波动的频率不同。在相同时间内,事故1中车流量波动的频率较大。

第三、车流总量不同。在图2中,车流量达到25 PCU/min (含)以上较多,因此视频2中的车流总量较大。

第四、事故持续时间不同,事故2持续时间较久。

通过视频对比可以发现,事故1与事故2中,道路均发生拥堵,均出现车辆集结现象,但是其拥堵的范围、程度不同,即道路通行能力受到的影响不同。

3.3. 所占车道不同对该横断面实际通行能力影响的差异分析

通过对表1、表2及图1、图2的分析可知,车流量会随时间变化,是因为路段通行能力在时刻变化。而流量会随事故持续时间发生波动,是由于集结车辆终会消散,道路通行能力会有所恢复,但上游又会补充车辆,造成道路通行能力再次下降。事故2持续时间长,经历的信号灯周期个数多,故波动频繁,因此从波动频率上尚且不能得知哪一个事故对道路通行能力的影响较大。但是波动频率却可以看出,事故1造成道路通行能力变化频繁,车流不稳定;尽管事故2比事故1车流量波动的幅度大,其原因是事故2处于下班高峰期,上游车流量较大。

此外,通行能力受到不同程度的影响,主要取决于事故所占车道的位置不同。视频1中出事车辆占用左车道(第三车道)和中间车道(第二车道),视频2中出事车辆占用右车道(第一车道)和中间车道(第二车道)。所占车道的不同会造成影响的差异原因有两点:

其一,左车道为快车道,而右车道比左车道靠近自行车道、人行横道和绿化带,所以行驶在右车道的车辆车速更低。在事故1中车辆需要换道从右车道通行,而事故2中车辆需要换道从左车道通行。所以,事故1比事故2车辆通过“瓶颈”的速度慢,车辆集结消散的速度较慢,从而造成了事故1实际通行能力受到的影响较大;

其二,左转流量比例与右转流量比例不同。根据附件3可以看出,左转流量比例是35%,右转流量比例是21%。所以,左车道比右车道的车流量要更大。因此事故1中需要换道通行的车辆要比事故2中的车辆多。根据“车辆多的道路发生交通事故对道路影响大”的原则,事故1受到的影响较大。从视频上看,事故车道距离小区出口的位置对通行能力的影响几乎相同,在这里可以不计差异。

4. 结论

本文主要考虑了车道被占用对城市道路通行能力的影响,通过分析交通事故所影响的路段车辆排队长度与事故横断面实际通行能力、事故持续时间、路段上游车流量之间的关系。通过数学模型、视频数据、理论分析、从多角度,不同方面来衡量车道被占用对城市道路通行能力的影响,为以后的异常事件下的交通流预测奠定基础。其主要结论对城市交通的启示作用有:

(1) 合理规划车道,将非机动车道与机动车道用绿化带分开。若仅用车道线将机动车道与非机动车道进行划分,则驾驶员在行驶过程出于对行人安全的考虑,使得右侧车道的机动车行驶缓慢,容易造成车速降低,发生车辆集结,从而导致道路实际通行能力降低。

(2) 有交通事故发生时,一定要尽快启动交通特殊备用管理系统,协调好上游交叉路口信号灯周期与事故横断面车辆消散时间,确保上游道路需求量与事故道路实际剩余通行能力相符。

(3) 做好对道路的定时监测,对于车流量、车流密度较大的路段,要进行道路交通拥堵预警,通过实时信息反馈,提示驾驶员绕行。

基金项目

北京市青年英才项目(YETP1508);北京市教委科技面上项目(KM201411232019);北京信息科技大学高教研究项目(2013GJYB15)。