1. 引言

近年来,海外发现的油田数量越来越多,地质油藏特征越来越复杂。尤其是在西非深水区域,虽然油田储量规模较大,但因大都属于特殊沉积类型,复杂流体特征,常规开发方式效果较差。

A油田位于西非地区、刚果(布)刚果扇盆地,水深350~1200 m (图7)。油田含油气层位为中新统,发育A1、A2两个主要含油气目的层段。油田整体构造表现为向北西向倾伏的堑垒构造,内部发育多条北西-南东向断层;储层为深水浊积水道复合体沉积,层内夹层发育;油藏为正常的压力系统。其中下部A1油藏埋深1900 m,属构造–岩性底水油藏,有效厚度20 m,高孔(31%)高渗(4500 mD),原油粘度较低(3 mPa.s),储量占A油田的15% (图1)。上部A2油藏埋深1700 m左右,油柱高度37~80 m,顶部伴有80 m的气柱高度,气顶指数1.0,有效厚度13~22 m,高孔(27%~29%)高渗(1800~3000 mD),原油粘度较高(~80 mPa.s)。总体上,A2为典型的、带气顶的边-底水普通稠油油藏(图2),储量占A油田的85%。

开发设计之初,在储量全动用的情况下,采用注水开发。A1油藏共设计2口采油井,1口注水井,生产期末平均单井累产油量127 × 104 m3,A2油藏共设计24口采油井,12口注水井,1口产出气回注井,生产期末平均单井累产油量27 × 104 m3左右,初步评价结果表明,开发时,经济性评价结果较差,因此,亟需提出针对油田的研究思路及优化方法,以实现该油田经济有效的开发。

2. 开发方案优化策略

对此类边际油田的开发优化,需要首先确定其面临的主要问题,抓住主要矛盾,才能随之提出解决

该边际油田开发难题的、切实可行的优化研究结果。

2.1. 静态法经济效益分析

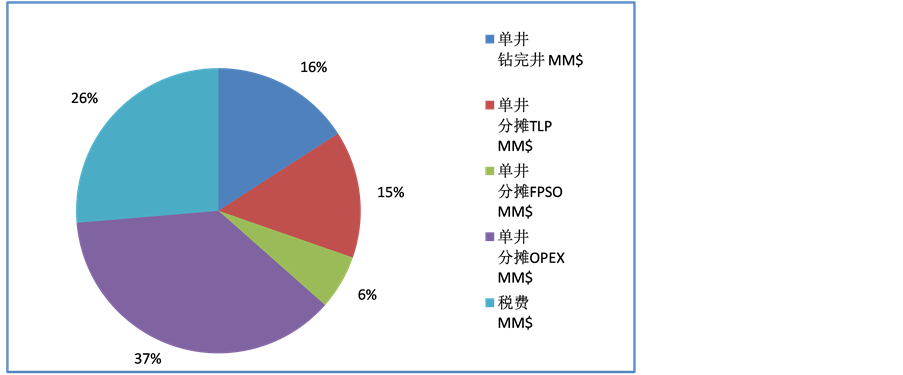

对于油田开发的经济性,可以采用“静态经济评价方法”进行分析,快速、准确地判断影响油田开发效果的主控因素,理清思路、把握优化方向。在设定油价下,本油田A2油藏初期开发指标及分类费用见表1、图3。

从表1、图3、图4可以看出,在笼统开发的条件下,A2油藏由于浊积储层内部结构复杂、油气水关系复杂、原油品质差,开发过程中产量低、气窜、水窜严重,单井累产和收益较低,单井静态收益便

Table 1. Parameters of the initial FDP of A2 reservoir

表1. A2油藏初步开发方案主要指标汇总表

Figure 3. CAPAX/OPEX of single well in the initial FDP

图3. A油田初步开发方案单井分摊投资比例图

已经无法支撑其分摊的高额钻完井费用和工程设施费用。即是说井数越多,工程设施规模越大,亏损越严重。再加上财税条款等与国内不同的种种限制条件,共同构成了该油田难以经济有效的开发的主要原因。

2.2. 开发方案优化策略制定

根据以上静态法分析结果,对于A2油藏来说,因油品相对较差,此类海外深水边际油田绝不可能全体动用、笼统开发,而是需要一方面精细刻画储层展布特征及连通性、研究稠油油藏地层原油粘度分布规律,再划分储量品质相对较好的“优势区”,少井数、水平井、长井段,提高单井产能;另一方面,地质油藏与钻采、工程等多专业结合,全盘考虑,重点研究并选择最优的开发方式,提高单井EUR (单井经济可采储量)。即实现 “少井高产”[1] 。

3. 开发方案优化研究

3.1. 浊积水道期次划分及储层连通性

对此类浊积水道沉积的油田(储层),精细划分水道期次和描述储层连通性是开发方案优化首要的基础、重点和难点。

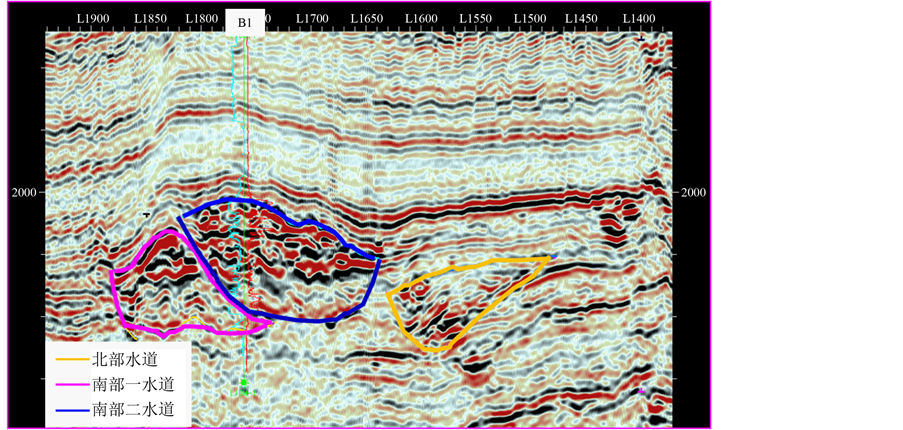

采用Mike Mayall (2000)浊积水道定义分类 [2] ,研究区A2为3rd深水浊积水道复合体沉积,水道展布方向为北西–南东向。浊积水道复合体内部结构非常复杂,结合沉积模式和井点储层钻遇情况来看,其内部发育多期4th和5th水道。但由于受研究区地震数据分辨率的影响,无法进行非常细致的水道期次划分,只能划分出4th水道复合体。结合岩心资料、测井资料和地震资料,A2段识别划分出北部、南部一和南部二共3期4th水道复合体(图4)。从地震资料上看,北部水道复合体与南部水道复合体局部叠置连通,南部两期水道复合体相互切割、叠置关系复杂,靠近物源方向以垂向叠置为主,向北西方向以侧

Figure 4. Seismic profile of A2 reservoir

图4. A2油藏典型地震剖面

向迁移为主。

对于储层连通性研究,目前针对已开发油气田已形成了多种研究手段 [3] - [5] 。但对于A油田由于井点资料较少,且无干扰测试等资料,地震资料品质较差,储层内部地震反射特征表现为连续性差、杂乱反射,如何判断该类储层的连通程度是开发前期研究面临的难题之一。研究中,主要采用了地质类比和地质统计的方法定性判断储层连通程度。地质类比选取了沉积背景、沉积类型、地震反射特征类似的已开发油田,同时结合井点钻遇的储层统计参数(厚度、层数、净毛比),综合比较分析储层连通相对程度,从而为确定开发相关参数提供地质基础。A油田A2段井点钻遇储层净毛比为0.41~0.55,基于Mike Mayall (2006)统计 [6] ,整体上储层连通性较好。

3.2. 稠油油藏地层原油性质(粘度)分布规律

A2油藏有取样的B1井和B2井基本数据见表2。化验分析结果表明,两井取样位置相近,原油粘度却相差一倍以上,因此,对A2油藏来说,地层原油性质(粘度)差异原因和分布规律描述也是方案优化的前提、重点和难点。

研究表明,两井取样深度相近,且均距离油水界面均较远(20 m左右)。另外,测井解释结果,水顶以上尚有泥岩段。因此,原油粘度随取样深度与油水界面高度差的分布规律不明显。就组分来说,两井取样化验分析结果表明,两组样品的轻质及重质组分组成相似,此外,C11+成分组成也相近,因此,原油粘度随组分的变化规律亦不明显。就地层温度来说,基于B2井DST取样原油粘温曲线实验结果,B1井在其取样温度下的实测原油粘度与B2井粘温实验在同一温度下的粘度相近。所以,A2油藏地层原油粘度分布应主要受地层温度影响。

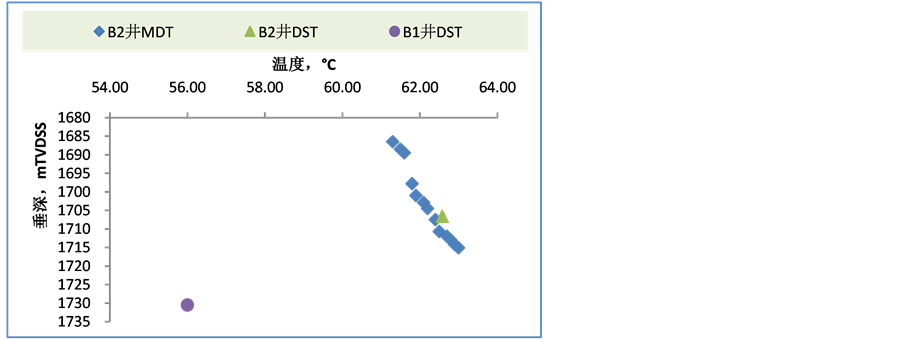

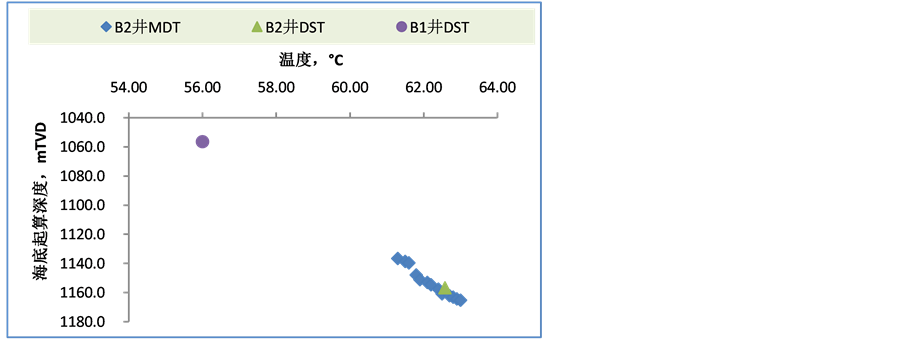

首先须确定地层温度差异原因和分布规律,再进一步确定原油粘度分布规律。分析MDT测温,两井相差6℃~7℃,按常规分析方法 [7] [8] ,两井取样深度相差仅25 m,因此地温梯度不同(图5),这在同一个油藏里很难解释。实际上,笔者认为,对于此类深水油藏,存在海床恒温层(当地地温常数为5℃),而区块所处地带水深变化非常快,因此测温所对应的深度应当取各井各自的“海底起算深度”,且由此得到的两井深度差异将在100 m左右。由此计算,两井的地温梯度是一致的(图6)。再经过DST测温校正,便可得到真实的地层温度和地温梯度值。

Table 2. Data of well sampling in A2

表2. A2油藏取样基本数据表

Figure 5. Data of test temperature-depth (TVDSS) in B1/B2

图5. B1/B2井测温–深度(TVDSS)关系图

Figure 6. Data of test temperature-depth (from seabed) in B1/B2

图6. B1/B2井测温–深度(海底起算TVD)关系图

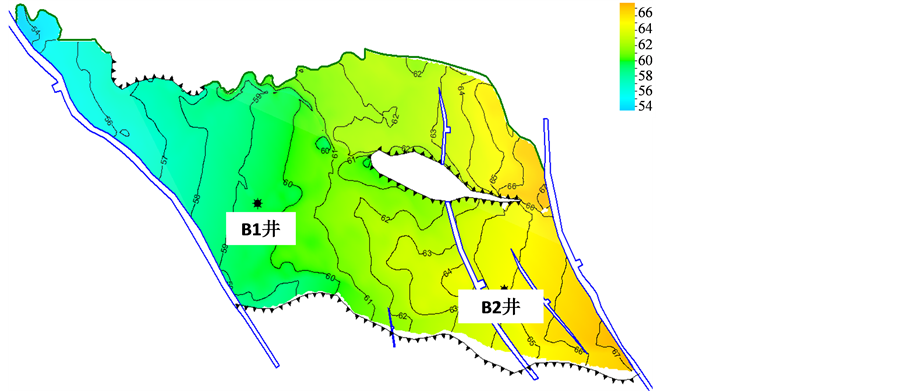

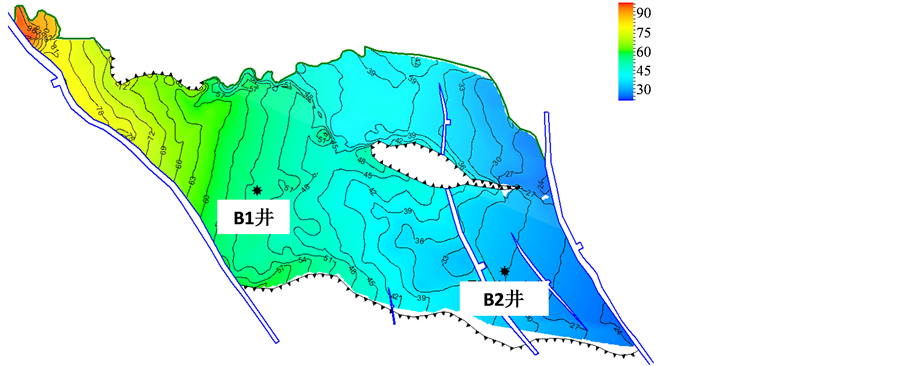

接下来,根据海底深度等值线图和地温梯度绘制油层温度分布图,并结合粘温曲线进一步得到油层粘度分布图(图7~9)。实际上,数值模拟研究表明,本油田考虑地层原油粘度分布前后,初期产量由1000.3 m3/d提高至1303.2 m3/d,增幅30%,最终采出程度(15年)提高2%。

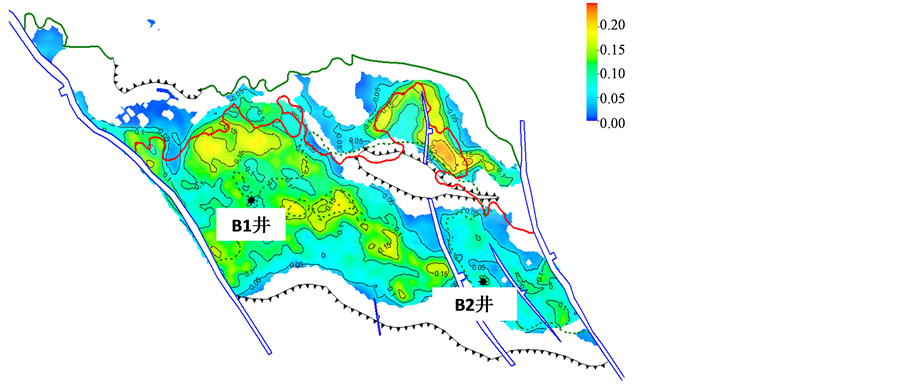

3.3. 储量动用策略

基于浊积水道期次划分及储层特征研究、以及地层原油粘度分布规律研究结果,可进一步获得Φh/μo属性分布规律(图10)。再结合储量规模、落实程度、储量丰度等,共同确定储量品质相对较好的“优势区”,并以此区域为主要动用储量和布井的位置,增加单井产能和累产油量,实现“少井高产”。

Figure 8. Temperature distribution contour map of A2

图8. A2油层温度分布图

Figure 9. Viscosity distribution contour map of A2

图9. 油层粘度分布图

Figure 10. Фh/μ distribution contour map of A2

图10. A2油层中深Фh/μ分布图

Table 3. Production index statistics of different developing methods of A2

表3. A2油藏不同开发方式生产指标统计表

3.4. 开发方式优化

在掌握油田储层展布及地质、油藏特征,确定储量动用策略、优选储量动用范围后,对例如A2这类带气顶的稠油油藏来说,尤其需要优化开发方式。由于油、气、水关系复杂,不同开发方式下的产量指标和相应的设施类型也不尽相同(表3)。本文通过调研 [9] - [11] ,并结合油藏数值模拟等方法,研究了衰竭、产出气回注、注水、油气同采等多种开发方式。主要开发指标见下表。研究表明,此类气顶稠油油藏,注水开发油田累产油量相对较高,但衰竭 + 产出气回注时平均单井累产油量最高(51.2 × 104 m3)。与国内油田开发不同,海外深水油田钻完井和工程设施投资巨大,需首先考虑单井成本而非总体规模,因此优选单井累产油量更高的衰竭 + 产出气回注的开发方式。

4. 小结

1) 本文讨论了深水浊积气顶稠油油田A所面临的主要开发问题,经济效益分析与技术方案相结合,提出针对此类边际油田的优化策略制定方法。

2) 对气顶稠油油藏A2,提出浊积水道期次划分及储层连通性、稠油油藏地层原油粘度分布规律等储层精细描述方法以及储量动用策略、开发方式优化等方案优化方法。提高油田初期产量30%,采收率2%,平均单井累产油量提高至51.2 × 104 m3。有效地提高了油田可采储量和经济效益。

研究结论对于合理、有效地开发A油田这类海外深水、浊积、边际油田具有较好的指导意义,同时,本文提出的优化方法也对提高此类边际油田开发经济性具有一定的参考价值。

基金项目

国家科技重大专项(2011ZX05030-005)资助。

*通讯作者。