1. 引言

马山岭矿区位于华南成矿省南岭成矿带南岭中段、阳明山–泗洲山与蓝山–香花岭加里东期东西向隆起带之间的保安–桂阳凹陷区和阳明山–蓝山印支期南北向复式褶皱断裂带复合部位 [1] 。该矿区于上世纪60年代至80年代先后进行了1:200,000区域地质调查、1:200,000区域地球化学测量,由于前期所开展的地质勘查比例尺太小,所取得的地质找矿成果有限。本文企图以该地区目前开展的1:10,000土壤地球化学测量为依托,运用该方法分析矿区元素的分布、富集规律,从而发现、圈定土壤元素异常,为下一步开展的槽探、钻探工程部署提供依据。

2. 矿区地质特征

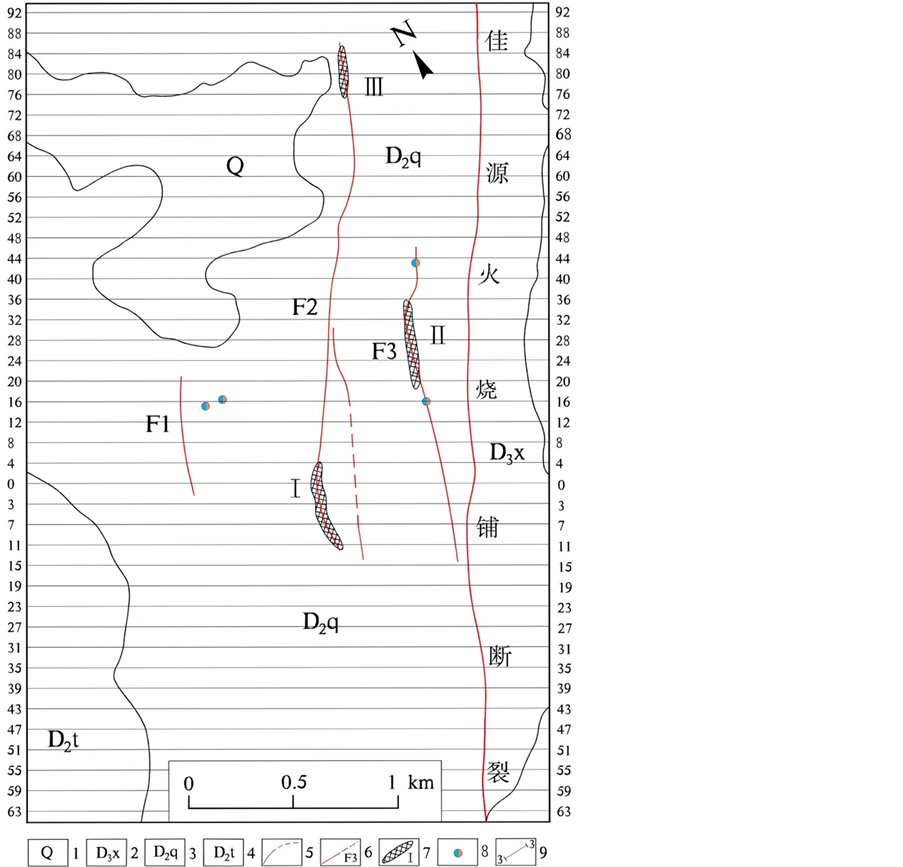

马山岭矿区出露地层有泥盆系中统跳马涧组(D2t)、棋梓桥组(D2q),泥盆系上统锡矿山组(D3x),石炭系下统岩关组(C1y)及侏罗系下统(J1) (见图1)。

跳马涧组下部为紫红色、灰白色石英砂岩、含砾砂岩,上部为紫色及黄灰色石英砂岩、砂质页岩。棋梓桥组为灰色、灰黑色白云岩、白云质灰岩及灰岩互层,底部为泥灰岩、钙质页岩,顶部为灰黑色薄层硅质岩夹薄层页岩及泥灰岩透镜体。锡矿山组分为上、下两段,下段为深灰、灰黑色厚至巨厚层隐晶质灰岩、白云质灰岩、钙质粉砂岩和泥质灰岩;上段为灰黄色薄至中厚层隐晶白云质灰岩。岩关组分为上、下两段,下段为青灰色、灰黑色中厚层粉砂质灰岩、微晶灰岩、硅质灰岩与页岩、灰紫色中层粉砂岩、粉砂质页岩、粉砂质泥岩互层;上段为紫灰、灰黄、黄褐色薄层粉砂质页岩、钙质页岩。侏罗系下统为陆相泥砂质碎屑岩。岩层总体走向北东,倾向南东、倾角20˚~40˚。棋梓桥组为矿区的有利成矿层位,赋矿岩性主要为中粗晶白云岩。

区域性的北东向断裂构造即佳源—火烧铺大断裂及肖家塘大断裂均穿过马山岭矿区,两条大断裂近平行展布,其两侧的平行次级构造发育,区内断裂构造以北东向为主,构造形迹较隐蔽,断续出现,为多期方解石及白云石网脉胶结的构造角砾破碎带,角砾成分主要为白云岩及灰岩。

区内围岩蚀变不强烈,蚀变类型简单。常见的蚀变有白云石化、方解石化及大理岩化等,与铅锌矿化相关的围岩蚀变主要为白云石化和大理岩化。

1—第四系;2—泥盆系上统锡矿山组;3—泥盆系中统棋梓桥组;4—泥盆系中统跳马涧组;5—实测、推测地层界线;6—断层、推断断层及编号;7—铅锌矿体及编号;8—铅锌矿点;9—土壤地球化学测量剖面及编号

1—第四系;2—泥盆系上统锡矿山组;3—泥盆系中统棋梓桥组;4—泥盆系中统跳马涧组;5—实测、推测地层界线;6—断层、推断断层及编号;7—铅锌矿体及编号;8—铅锌矿点;9—土壤地球化学测量剖面及编号

Figure 1. Schematic geological map of Mashanling

图1. 马山岭矿区地质简图

3. 土壤地球化学特征

土壤地球化学测量是通过系统采集地表疏松覆盖物样品,分析其中元素含量或其他地球化学特征,了解土壤中元素的含量、组合特征及分布型式,分析、对比元素分散与集中的规律,研究其与基岩中矿体的联系,根据土壤中成矿元素及其伴生元素的含量来圈定地球化学异常,并通过圈定、解释、评价土壤中的异常进行找矿的行为 [2] [3] 。

3.1. 样品采集、加工及测试

采用100 m × 40 m网度进行土壤地球化学取样,共布设40条化探勘探剖面线,计划采样2550件,实际采样2262件,样品采取率为89%,达到了1:1万土壤地球化学测量的要求。野外采样工作在基线控制下,采用手持GPS定点,并结合1:1万地质地形图判读,实地定点精度在图上不超过1 mm。依据矿区所处的地球化学景观区及土壤地球化学规范要求,取样对象为土壤层(B层),深度约30~50 cm,在两侧10 m范围内按照一点多坑的原则进行采样。样品原始质量在600~1000 g。

野外采集的土壤样品应及时晾晒,且在干燥过程中避免土质结块,待样品完全干燥后将其充分破碎,用60目不锈钢筛过筛后混匀,放入纸袋并密封,以保证样品不受污染,加工后的样品质量在150 g左右。样品分析测试在国土资源部长沙矿产资源监督检测中心完成。采用原子光谱分析方法,经检验合格率为91.27%,测试结果可靠。

3.2. 元素分布型式

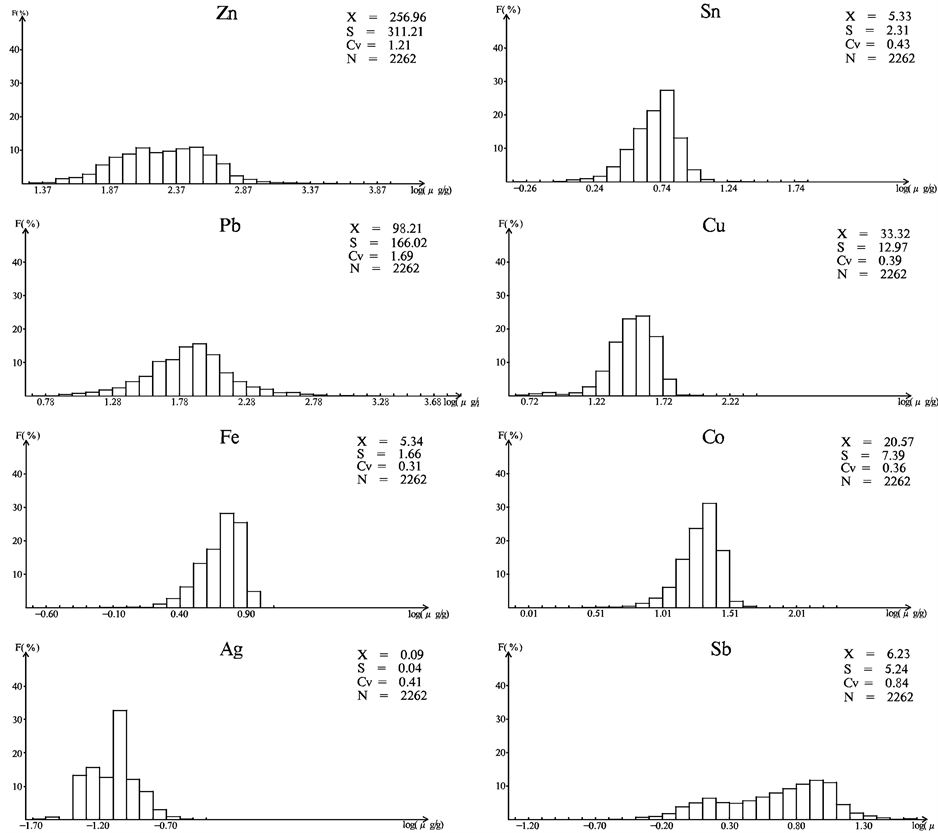

对马山岭矿区土壤样品测试数据用SPSS软件进行处理后,作元素含量频数–对数直方图,由图2所示。

1) Pb元素基本呈对称的正态分布,说明矿区不同期次的地质作用改变了铅元素的初始分配形式,有利于其富集成矿 [4] 。Sn、Cu元素呈单峰集中分布,分布范围比较窄,离散程度相对较小,次生富集作用较弱,不易产生地球化学次生晕异常 [5] 。

2) Zn和Sb元素呈显著的多峰分布,分布范围广、离散度大,次生富集趋势强烈。其低含量峰值反映了上述元素的背景分布,高含量峰值反映了上述元素的异常分布 [5] 。Zn和Sb元素不仅参与了次生富集成晕作用及过程,而且叠加有不同程度的地球化学异常。

3) Fe、Ag和Co元素明显不服从正态分布,元素不同程度向右或向左高值区倾斜且分布范围较广,离散程度高,表明元素次生富集作用强烈,在表生作用下易形成明显的地球化学异常。

3.3. 元素含量特征

对分析测试取得的元素含量数据进行了平均值、标准差、变异系数和浓度克拉克值等计算,结果见表1。

Zn、Pb和Sb元素浓度克拉克值均大于3,变异系数均大于0.5,变异系数较大表明这些元素在马山岭矿区元素含量相对较高,易富集形成地球化学异常,对下一步地质找矿勘查具有指示性意义 [6] 。

3.4. 元素组合分析

3.4.1. 相关分析

通过研究元素之间相关系数的大小了解其关系亲疏程度,研究元素的组合特征进而确定成矿物质基础 [6] [8] [9] 。对马山岭矿区元素Ag、Cu、Pb、Zn、Co、Sb、Sn和Fe进行相关分析(见表2),发现Pb与Zn的相关系数比较高,正的相关系数为0.86。此外,Co、Cu和Fe的相关系数均大于为0.4,但Ag与Cu基本没有相关性。Pb、Zn元素之间明显的正相关性,反映了主成矿元素的次生组合特征,可以作为本矿区找矿指示元素。

3.4.2. 因子分析

在地球化学找矿中,利用因子分析法可以把具有错综复杂关系的元素原始变量归结为少数几个综合因子,以最大因子载荷的为阈值确定不同因子的元素组合,通过元素组合特征推算、解释成矿过程和成矿元素的迁移、富集规律,找出元素间相关关系特征,放大或者加强异常,以指示找矿 [7] [10] 。

对马山岭矿区化探测试的元素数据进行基于主成分变量R型因子分析,结果如表3所示。按照累计方差贡献值69.751%得到3个主因子,其中,F1因子(Co、Cu、Pb、Sn、Zn、Sb、Fe)贡献率40.292%,为该地区找矿的指示性元素。F2因子(Pb、Zn)贡献率16.545%,Pb元素与Zn元素关系密切,代表本矿

Figure 2. Distribution types of different elements in Mashanling

图2. 马山岭矿区不同元素的分布形式

Table 1. Geochemical parameters of soil elements

表1. 土壤元素含量地球化学参数

注:Fe元素含量单位为10−2,其余元素含量单位为10−6。

区主要成矿元素的次生富集组合,为本区找矿的主攻矿种,F3因子(Ag)为独立因子。

Table 2. Correlation analysis of soil trace elements

表2. 土壤微量元素相关分析结果

Table 3. R-factor analysis of soil trace elements

表3. 土壤微量元素R型因子分析结果

3.4.3. 聚类分析

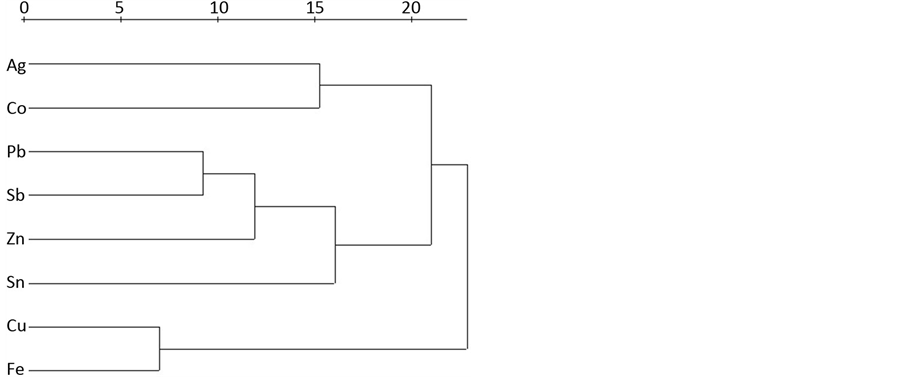

R型聚类分析是从数学角度研究元素在成矿活动中地球化学行为相似程度的一种有效方法,通过对马山岭矿区所测试的8种元素进行 R型聚类分析生成聚类分析谱系图(见图3)。

由图3可知,采用欧氏距离来度量元素之间的关系。当欧氏距离为15时,8种元素可聚为3类,即Ag-Co、Pb-Zn-Sb-Sn、Fe-Cu,这些类别分别代表了中低温成矿、低温成矿元素组合,其结果与相关分析基本吻合。Pb-Zn-Sb-Sn低温亲硫元素,聚合性较强,其中,Pb与Zn元素的距离系数很小,很好地反应了矿区内已知主要矿物的共生组合信息,例如,方铅矿–白铅矿–闪锌矿–菱锌矿等。

3.5. 地球化学背景及异常下限的确定

应用迭代法计算矿区地球化学背景值及异常下限值,结合经验值确定异常下限的实际取值,依据异常下限实际取值的1倍确定异常浓度分带,实际结果见表4。

3.6. 单元素异常特征

单元素异常分布见图4。

Table 4. Element characteristics of the background values and anomaly threshold

表4. 剔除异常值后元素含量特征背景值及异常下限

Figure 3. R-cluster analysis map of soil elements

图3. 元素R型聚类分析图

铅元素的高背景区主要分布在矿区中部泥盆系中统棋梓桥组中粗晶白云岩中。浓集中心和峰值较明显,最高值6225.69 × 10−6,平均值98.21 × 10−6,富集系数为1.69。

锌元素的高背景区主要分布在矿区中部马山岭一带、梓桥组中粗晶白云岩和灰黑色细晶白云岩中。浓集中心和峰值较明显,最高值9013.89 × 10−6,平均值256.96 × 10−6,富集系数为1.21。

锑元素的高背景区主要分布在矿区的中东部,与佳园-火烧铺大断裂的展布方向较吻合。锑元素的强度值高、连续性好、浓度分带明显,最高值为46.95 × 10−6,全区平均值6.23 × 10−6,富集系数为0.84。

银、铁、锡元素在区内多呈背景或低背景分布,异常强度不高,异常面积不大且不连续,成矿可能性小。

铜、钴元素只在区内和平水库一带的泥盆系中统跳马涧组呈高背景分布,且异常规模很小。

3.7. 综合异常特征

根据元素异常规模大小、异常空间展布特点以及异常的组合特征,将矿区异常划分为甲、乙二类:

甲类:异常规模较大,元素组合复杂,以Pb、Zn元素为主,主成矿元素强度较高,吻合性好,浓集中心明显,地质成矿条件有利,显示出矿致异常特征,具有较好找矿前景的异常。

乙类:异常规模、强度中等,吻合性较好,浓集中心较明显,元素组合以Pb、Zn元素为主或含有上述元素,成矿地质条件较为有利,具有一定找矿前景的异常。

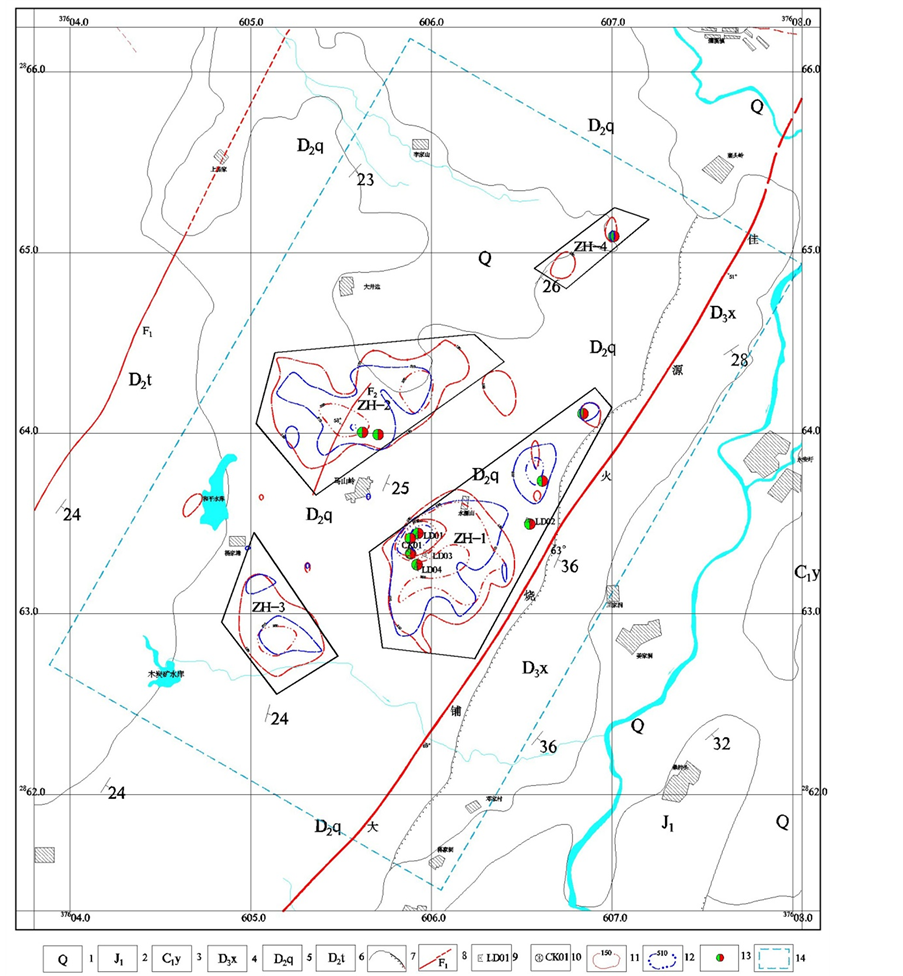

根据上述分类原则,将区内综合异常划分甲类异常3个,即ZH-1、ZH-2、ZH-3,乙类异常1个,即ZH-4 (见图5),各综合异常特征如下:

1第四系;2侏罗系下统;3石炭系下统岩关组;4泥盆系上统锡矿山组;5泥盆系中统棋梓桥组;6泥盆系中统跳马涧组;7实测及不整合地层界线;8断层、推断断层及编号;9老窿及编号;10采坑及编号;11铅Ⅰ级异常及含量值;12锌Ⅱ级异常及含量值;13铅锌矿点;14土壤化学测量工作区

1第四系;2侏罗系下统;3石炭系下统岩关组;4泥盆系上统锡矿山组;5泥盆系中统棋梓桥组;6泥盆系中统跳马涧组;7实测及不整合地层界线;8断层、推断断层及编号;9老窿及编号;10采坑及编号;11铅Ⅰ级异常及含量值;12锌Ⅱ级异常及含量值;13铅锌矿点;14土壤化学测量工作区

Figure 5. Multielement composite anomaly map of Mashanling

图5. 马山岭矿区多元素综合异常图

ZH-1甲类异常:该异常为Pb、Zn组合异常,异常规模较大,元素吻合较高,异常强度也较高,Pb、Zn元素最高含量分别为6225.69 × 10−6、9013.89 × 10−6,浓集中心明显。异常基本沿佳源--火烧铺大断裂北东-南西向呈条带状分布,长约1800 m,宽约200~600 m,异常面积约1.10 km2,在该异常区(带)内发现3处铅锌矿点。

ZH-2甲类异常:该异常为Pb、Zn组合异常,异常呈条带状分布,长约1000 m,宽200~600 m,异常面积约0.67 km2,异常规模较大,但异常浓集中心不明显,强度值不高,其中,Zn含量最高值为1635.36 × 10−6,平均值为684.72 × 10−6,Pb含量最高值为978.94 × 10−6,平均值为251.49 × 10−6,在异常区内发现1处锌矿点。

ZH-3甲类异常:该异常为Pb、Zn组合异常,异常呈椭圆形分布,长约550 m,宽约400 m,面积约0.28 km2,异常浓集中心明显,但强度值不高,其中,Zn最高值为779.82 × 10−6,平均值为627.30 × 10−6,Pb最高值为682.62 × 10−6,平均值为260.47 × 10−6。在该异常区内发现1处铅锌矿点。

ZH-4乙类异常:该异常为Pb、Zn组合异常,异常面积较小,约0.11 km2。Pb异常较明显,最高值为380.36 × 10−6,平均值为252.83 × 10−6。Zn异常面积较小,最高值为580.04 × 10−6。

4. 地质找矿指示意义

1) 矿区土壤元素地球化学含量特征、分布型式表明:矿区Pb、Zn和Sb元素含量较高、变异系数大、分布范围广,其中,Pb、Zn元素参与了次生富集作用,形成了明显的地球化学异常。Sb元素次生富集作用强烈,可能在佳园-火烧铺大断裂带的深部找矿具有指示性意义

2) 因子分析、聚类分析及相关分析等多元素统计分析表明,矿区Pb与Zn元素有较强的聚合性,正相关性,表明在马山岭矿区应加强方铅矿、白铅矿、闪锌矿、菱锌矿及异极矿等矿种的寻找,在实际找矿勘查中,可以作为矿区的指示元素。

3) 单元素异常特征表明,矿区主攻矿种Pb与Zn高值区主要分布于泥盆系中统棋梓桥组,含矿岩性主要为灰白色中粗晶白云岩、其次为灰黑色中细晶白云岩。事实证明,区内发现的多处铅锌矿点就位于棋梓桥组白云岩中,棋梓桥组为铅锌矿找矿的目标层位。

4) 结合矿区地质及物探特征,矿区多元素综合异常特征显示:区内Pb、Zn综合异常区(带),即ZH-1、ZH-2、ZH-3和ZH-4具有良好的找矿前景,为矿区下一步铅锌矿勘查的重要找矿靶区。

5. 结论

在马山岭矿区,按照规范进行土壤地球化学取样,对分析测试后的土壤地球化学样品用SPSS软件进行处理,发现Pb、Zn元素聚合性强、具有明显的正相关性,Pb、Zn元素参与了较强的次生富集作用。单元素或多元素异常特征显示,Pb与Zn高值区主要分布于棋梓桥组中粗晶白云岩中,Pb、Zn元素是马山岭矿区的主攻矿种,区内ZH-1、ZH-2、ZH-3和ZH-4综合异常区(带)是铅锌矿的主要找矿靶区。事实上,与其他找矿勘查手段(磁法、电法或地质测量)相比,土壤地球化学测量是一种成本低廉、见效快、操作简单的技术方法。

基金项目

湖南省宁远县马山岭矿区铅锌矿普查(编号:2013430002)。