1. 引言

气候变化已成为目前社会共同关心的问题。从20世纪初到2005年,全球平均气温大约上升了0.8℃ [1] 。近百年来我国气候变化趋势与全球基本一致 [2] [3] ,但近50年增温比全球平均状况显著 [4] 。在全球气候变暖背景下,极端天气气候事件的发生更加频繁 [5] - [7] ,全国许多地区仍然受到低温冷害的侵袭。霜冻是一个与农业有重要关系的自然现象,它的发生主要受温度变化的控制,因而温度的变化势必影响到霜冻的时空变化。叶殿秀等 [8] 指出,1961~2007年全国平均终霜日期自20世纪80年代起明显提早,初霜冻日期20世纪90年代开始明显推迟,全国平均终霜冻日期提早时间明显比初霜冻日期推迟时间长。马柱国 [9] 研究表明,在中国的北方地区,1951~2000年有霜冻日的日数有明显减少的趋势,春季霜冻日的提前结束和秋季霜冻日的推迟来临使得北方冬季缩短而生长季拉长。陈少勇等 [10] [11] 利用中国西北地区135个测站对1961~2009年近49年西北地区初、终霜冻的气候变化特征研究表明,西北地区初霜冻平均以1.8 d/10a的速率推迟,终霜冻平均以1.9 d/10a的速率提前。在新疆乌鲁木齐、阿勒泰、喀什、且末地区霜冻的气候变化趋势也表现为初霜日逐渐推迟,终霜日逐渐提前,无霜期逐渐延长 [12] - [15] 。

哈密市位于新疆维吾尔自治区东部,天山南麓,大面积种植棉花和特色林果业,但霜冻是当地危害较为严重的气象灾害之一。在气候变暖的背景下,哈密市霜冻发生次数、初(终)霜日气候特征是否发生了变化?对此问题的研究,将有助于提高对霜冻灾害的预测能力,为有效防御霜冻灾害提供参考。

2. 资料与方法

2.1. 资料

本文所用哈密市1961~2015年的均一化逐日最低气温资料是由新疆气象信息中心提供的。以日最低气温 ≤0℃作为霜冻指标,初霜日指秋季第一次出现日最低气温 ≤0℃的日期,终霜日指春季最后一次出现日最低气温 ≤0℃的日期,终、初霜日的间隔日数为无霜期。

2.2. 方法

1) 本文的初、终霜冻日及无霜冻期的年际变化趋势采用线性方法处理,初、终霜冻日期及无霜冻期的年际间最大离散程度用极差(日序最大值与最小值之差)来表示。

2) 根据异常霜冻定义标准 [16] ,x − μ ≤ −1.65σ和−1.65σ < x – μ ≤ −σ分别称为特早初霜冻和偏早初霜冻;x − μ ≥ 1.65σ和1.65σ > x − μ ≥ σ分别称为特晚终霜冻和偏晚终霜冻。x为霜冻指标,μ为历年霜冻的平均值,σ表示标准差。

3. 结果与分析

3.1. 霜冻的基本特征

统计哈密市1961~2015年初、终霜冻日和无霜冻期情况(表1)。由表中可见,近55a平均初霜日为

10 月 15 日

,最早出现在

9 月 29 日

(1969年),最晚出现在

10 月 30 日

(1989年),极差为31 d;平均终霜冻日为

4 月 13 日

,最早出现在

3 月 21 日

(1997年),最晚出现在

5 月 14 日

(1979年),极差为46 d;平均无霜冻期为184 d,最少154 d,最多217 d,相差63 d。终霜冻日的绝对变率大于初霜冻日,极差也大于初霜冻日,表明终霜冻日年际差异较大,稳定性差,对农业生产造成的危害也更大。初霜冻日提早和终霜冻日推迟的概率分别为50%、44%,近30a减小为47%和40%,表明该地区近30a来受初、终霜冻危害的机率均在减小。

3.2. 霜冻的变化特征

3.2.1. 年代际变化

分析各年代初、终霜冻日变化特征可以了解霜冻的变化。表2给出了哈密市各年代霜冻强度发生日期与多年平均值的距平。由表中可见,与多年平均值相比,20世纪60年代,哈密市霜冻平均初霜冻日早6 d到来、终霜冻日早2 d结束、无霜期缩短2 d。从70年代至21世纪初,初霜冻日晚2~5 d到来,终霜冻日晚1~3 d结束,无霜期延长1~3 d。2011~2014年,初霜冻日提早3 d到来、终霜冻日早4 d结束、无霜期延长2 d。可见,初、终霜冻日表现为60年代和2011~2015年早到、早结束,无霜期缩短;70~21世纪初表现为晚到、晚结束,无霜期则延长的变化特点。

3.2.2. 变化趋势

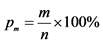

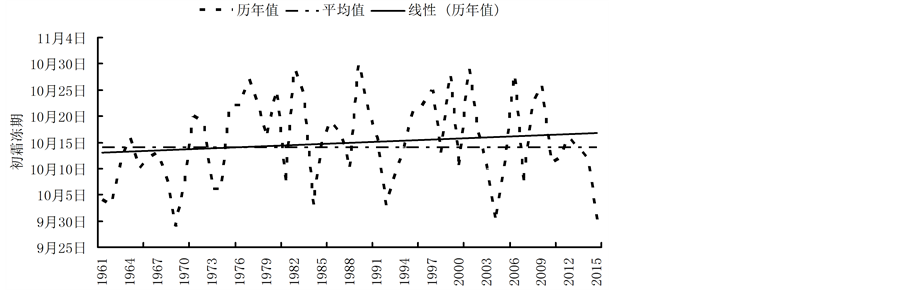

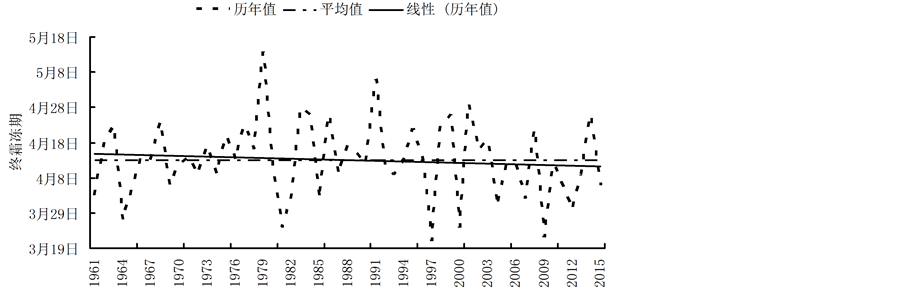

图1给出哈密市初(终)霜冻日和无霜期逐年趋势变化情况。从图1可见,哈密市的初霜冻日表现出明显推迟、终霜冻日有所提早、无霜冻期明显延长的趋势。20世纪90年代以来,上述趋势更加明显,各项指数均显著偏离常年值。

3.3. 初终霜冻的异常特征

表3列出了哈密市异常霜冻发生情况。55a中,哈密市特早初霜冻和特晚终霜冻发生年份分别为3a、2a,发生频率3%~6%,偏早初霜冻和偏晚终霜冻发生年份在6a以上,发生频率10%~13%。从发生年份上看,偏早初(偏晚终)霜冻在各个年代均有发生,尤其偏晚终霜冻最晚发生在2014年;特早初(特晚终)霜冻只有在20世纪80年代未发生过,其余各年代均有发生。

4. 霜冻变化对农业的影响

霜冻对农作物的损伤,是由于突然降温使农作物体内的水分结冰特别是植物细胞内体积增大导致细胞机能受到破坏而形成的 [17] 。

初霜冻主要出现在秋冬转换季节,出现越早对作物的危害越重,初霜冻是哈密市秋作物成熟期的主要灾害性天气,低温霜冻可造成作物乳熟期和果实膨大期发育不良,严重时可使作物地上部分停止生长,甚至受冻死亡,受害作物主要有玉米、棉花、红枣等。哈密市秋作物的成熟日期在9月中旬~10月初。哈密市特早初霜冻出现在9月29日,此时大部分秋作物已经成熟,所以通常情况下,初霜冻对秋粮作物基本影响不大,但有些年份,例如播种偏晚或秋季连阴雨年份的秋粮作物可能会遭受初霜冻的影响,须予以重视。

Table 1. Statistical characteristics of frost strength in Hami

表1. 哈密市霜冻强度的统计特征

注: (m为历年初(终)霜日早(晚)于平均初(终)霜日的个数,n为样本总数);绝对变率

(m为历年初(终)霜日早(晚)于平均初(终)霜日的个数,n为样本总数);绝对变率 (n为样本数,x为平均值)。

(n为样本数,x为平均值)。

Table 2. Statistical indicators anomaly of frost strength in Hami

表2. 哈密市霜冻强度统计指标的距平值(d)

注:初霜冻日正(负)值表示该年代初霜冻来的晚(早);终霜冻日正(负)值表示终霜冻结束晚(早);无霜期正(负)值表示延长(缩短)。

Table 3. Abnormal occurrence and frequency of frost in Hami

表3. 哈密市异常霜冻发生年份及频率(%)

Figure 1. The time curve of first frost and last frost and frost-free period in Hami region from 1961 to 2015

图1. 1961~2015年哈密市初霜冻日和终霜冻日及无霜期变化曲线

终霜冻是春夏转换季节发生的气象灾害,结束时间越迟对春播作物幼苗生长和果树开花、花芽分化等极为不利。4月上中旬,哈密市农业区大部分农作物尚未播种出苗,只有小麦处于生长期,此时出现的霜冻一般不会造成较大危害。但是霜冻出现在4月下旬或5月上、中旬,由于棉花、哈密瓜、葡萄、果树等作物处于幼苗生长期和果树开花、花芽分化,抗冻能力较弱,易造成严重冻害。如2014年4月23~24日哈密市出现大风、降温天气,过程降温10.0℃,最低气温−2.8℃。此次天气导致红枣15,253.33公顷、葡萄3280.00公顷、杏1820公顷、棉花1578.33公顷、甜西瓜499.53公顷、露地菜155.00公顷、玉米45.00公顷受冻,408座温室大棚受损;受灾牲畜1276头(只),其中死亡834头(只),羊冻伤163只,丢失279只,共计直接经济损失28,244.03万元。

5. 小结

1) 哈密市近55a来平均初霜日出现在10月15日,最早出现在9月29日,最晚出现在10月30日,极差为31 d;平均终霜冻日出现在4月13日,最早出现在3月21日,最晚出现在5月14日,极差为46 d;平均无霜冻期为184 d,最少154 d,最多217 d,相差63 d。

2) 哈密市近55a来初霜冻日表现出明显推迟、终霜冻日有所提早、无霜冻期明显延长的趋势。

3) 55a中哈密市特早初霜冻和特晚终霜冻发生频率为3%~6%,偏早初霜冻和偏晚终霜冻发生频率为10%~13%。

4) 哈密市异常初霜冻对秋作物的产量影响较小,而哈密市霜冻灾害主要是由终霜冻造成的。

哈密市初霜冻日推后、终霜冻日提前、无霜冻期延长,为农业生产创造了有利条件,但个别年份初霜冻过早、终霜冻过晚的极端气候事件发生,又成为农业生产须加强防范的灾害性天气之一。