1. 引言

水资源是保障经济社会可持续发展以及人类生存、生活、生产的重要基础,与此同时水资源短缺也是制约人口、资源、环境和经济社会发展的瓶颈。随着社会需水量的持续增长,不论是发展中国家还是发达国家都面临越来越严重的缺水问题。水资源的更新速度是衡量水资源量的一个重要指标,天然地表水库水资源的平均滞留时间约两周,地下水库水资源的平均滞留时间需要几百年甚至几千年 [1] ,因此,水资源开采速度远大于更新速度之后,水资源就面临着枯竭。

全世界许多地方不断出现水资源危机 [2] - [5] ,引起社会各界的广泛重视。其中关于区域可更新水资源量的评估和水资源需求的时空分布一直以来是研究的热点问题,缺水地区“以供定需”的指导方针说明可更新水资源量已经成为制约区域发展的关键因素。尤其是在国家实行最严格的水资源管理制度之后,“三条红线”已经纳入各级政府考核体系的大背景下,各级行政区如何快速、准确的评估管理范围内的可更新水资源量以及更新速率,显得尤为重要。

本文在考虑到目前可更新水资源量的评估往往是在水资源分区或者流域为空间单元进行的年或者月尺度的评估,与当前水资源考核制度行政区单元空间上不匹配问题,以及时间尺度过大可能会掩盖的短期缺水问题,介绍一种基于降水观测数据的简便易行的评估行政区逐日可更新水资源量的新方法。

2. 评估方法的必要性

2.1. 常规评估方法

在水文收支平衡的研究中,大尺度的研究者常常划分网格来预测水文收支平衡,中小尺度的研究者常用流域作为研究单元 [6] [7] 。以流域或水系为单元进行水资源量计算,分为地表水和地下水两部分。地表水是根据水文站的观测流量数据进行记录整理验证后,对有水文站控制的水资源分区采用水文比拟法计算分区水资源量;对无水文站控制的水资源分区借用自然地理特征相似地区的参考水文站的降水径流关系,由水资源分区内降水量系列推求;而地下水资源量因普遍缺乏观测站难以预计。而且该方法计算水资源量耗时较长,精度较差,数据系列往往是以年、月为单位。

2.2. 行政区为空间单元逐日尺度评估方法的必要性

在我国水利行业规范及实际工程应用中,水资源量的空间计算单元是流域或者独立水系,在进行地表水资源估算时,将全国划分为90个水系,然后对全国10个水资源一级区进行汇总,具体控制节点由流域机构协商相关省市确定;然而,需水量的计算,涉及到的人口和工、农业社会经济指标均是以行政区划为单元进行的统计。空间收支单元的不匹配,需要在评估水资源供需平衡时进行数据同质化工作,对供需平衡评估结果的准确性造成一定的影响。

在我国,县级行政区是政治活动和制度性行为的基础单元,将县级行政区作为研究的基础单元,可使各级行政主管部门在水资源管理和优化配置等涉水决策的制定时及时有效。考虑将行政区内的降水作为唯一内生水资源,那么内生水资源能多大程度地满足该单元内的用水需求,多大程度依赖于当地河流、地下水或者水库等外生水源这样的问题便迎刃而解,本研究有助于行政区政府主管部门了解本地内生水资源量和对外生水资源量的依赖程度。

利用年、月尺度的水资源量数据进行供需平衡分析中,只能静态的勾画出年、月尺度的大致轮廓,往往可以掩盖降水等水文要素的逐日变化可能带来的潜在缺水风险。比如从年尺度来看,某地区的可更新水资源量能够满足生产生活需求,但实际上由于连续无雨日持续时间过长,工农业甚至生活用水在这段时间无水可用,也会造成短期的水资源危机。Katz和Brown [8] 研究表明可更新水资源量的变率比平均值的变化更能反映区域缺水问题。Brown和Lall [9] 认为降水的变化率比多年平均降水量对经济增长有更加重要的影响。所以,逐日尺度可更新水资源量的研究方法可以将年、月尺度供需平衡分析中由于时间尺度过大导致结果均化而不能展示的细节展示出来。

3. 县区逐日可更新水资源量计算

3.1. 我国县区可更新水资源量数据库

本文介绍县区可更新水资源量评估方法,并计算1961~2009年中国大陆各县区逐日可更新水资源量数据集,随机选择其中一个北方某县区为代表,进行实例分析该方法的优势。

本文采用的shp格式文件(2004版)从DIVA-GIS网站获取,网址如下:http://www.diva-gis.org/gdata。假设第j县区的可更新水资源量用 表示,那么,各县区逐日可更新水资源量计算方法如下:

表示,那么,各县区逐日可更新水资源量计算方法如下:

(1)

(1)

式中: 表示第j个县第t天的降水量,

表示第j个县第t天的降水量, 是第j个县区总面积,

是第j个县区总面积, 是这个县区的耕地面积。

是这个县区的耕地面积。 和

和 分别是耕地和非耕地面积对降水的利用率。

分别是耕地和非耕地面积对降水的利用率。 和

和 可能随着不同地区气候条件和下垫面参数而有所差异,这两个系数是集成了裸土蒸发、土壤水动力和产流过程等水文过程可以通过模型模拟而得到的系数 [10] [11] 。

可能随着不同地区气候条件和下垫面参数而有所差异,这两个系数是集成了裸土蒸发、土壤水动力和产流过程等水文过程可以通过模型模拟而得到的系数 [10] [11] 。

通常可将耕地面积 上的有效降水利用系数

上的有效降水利用系数 取为0.7 [12] ,非耕地面积

取为0.7 [12] ,非耕地面积 上有效降水利用系数

上有效降水利用系数 取0.3 [13] 。各县区耕地面积和非耕地面积数据可采用EOS数据库统计的数据,也可以根据各级政府发布的统计年鉴进行统计 [14] 。

取0.3 [13] 。各县区耕地面积和非耕地面积数据可采用EOS数据库统计的数据,也可以根据各级政府发布的统计年鉴进行统计 [14] 。

县区逐日面雨量的计算,采用从中国气象数据共享网获取的全国730个气象站点的逐日降雨量数据进行空间插值,经分析,部分站点资料序列年份较短或者缺省值较多,研究中选择了其中588个数据系列较长、数据质量较高的站点数据开展研究,少量缺省值用两个最邻近站点值取其平均值代替。

本研究采用泰森多边形方法 [15] 来进行空间插值计算,泰森多边形法利用离散分布的气象站的降水量来计算行政区面平均降水量。

将所有相邻气象站连成三角形,作这些三角形各边的垂直平分线,于是每个气象站周围的若干垂直平分线便围成一个多边形。然后,以某个县级单位作为目标,假设其总面积为 ,那么这个县级单位可以被划分为多个多边形,每个多边形内包含的唯一一个气象站,这个气象站的降水强度可以用来表示这个多边形区域内的降水强度。最后,将县区边界与多边形边界叠加在一起,计算出某个县区第i个多边形的面积

,那么这个县级单位可以被划分为多个多边形,每个多边形内包含的唯一一个气象站,这个气象站的降水强度可以用来表示这个多边形区域内的降水强度。最后,将县区边界与多边形边界叠加在一起,计算出某个县区第i个多边形的面积 ,第i个多边形对应的唯一一个气象站的面积权重系数为

,第i个多边形对应的唯一一个气象站的面积权重系数为 ,那么这个县区对应的面雨量

,那么这个县区对应的面雨量 可以用县区内多边形对应的降水强度加权平均求得,公式如下:

可以用县区内多边形对应的降水强度加权平均求得,公式如下:

(2)

(2)

(3)

(3)

泰森多边形的优点是充分考虑了站点分布不均,计算出了每个站点可以代表的面积,计算精度有所提高,因此被广泛应用于面雨量的计算当中。应用中,可以利用ARCGIS Toolbox,依次找到Analysis Tools→Proximity→ Create Thiessen Polygon,双击打开生成泰森多边形对话框。以588个站点为基础,做出泰森多边形。然后再用依次找到Analysis Tools→Overlay→Intersect得出每个县级单位包含的对应的泰森多边形面积所占这个县级单位总面积的比例权重。每个泰森多边形对应一个气象站点,也即对应这个站点的降水数据序列。由此,可以根据公式(3)得到各县区逐日降水量数据库。

3.2. 某县区逐日可更新水资源量的应用及优势分析

以北方某县区为例,分析年、月、日尺度水资源供需平衡分析中,日尺度供需水平衡分析的优势。

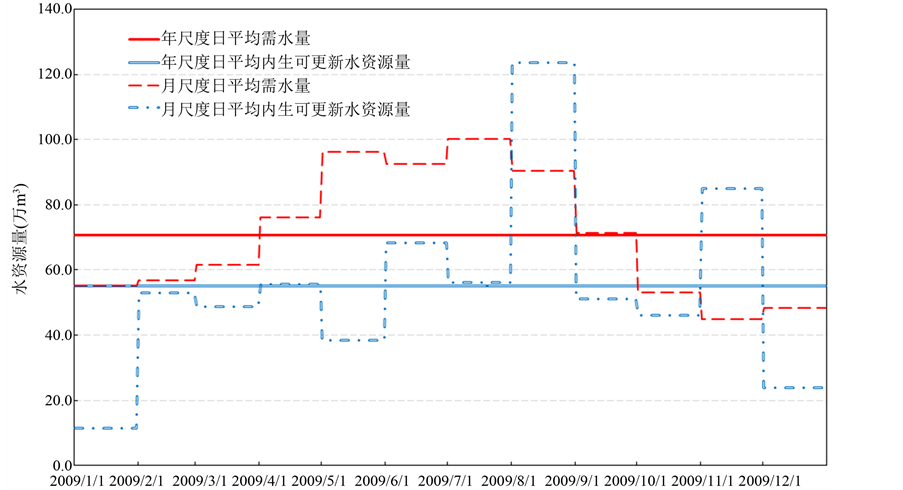

图1展示了该县区年、月尺度的供需平衡分析,在年尺度的供需平衡分析仅可以看出,该县区2009年的日平均需水量为70.75万m3,而日平均可更新水资源量为54.55万m3,依靠本区降雨作为内生可更新水资源量可以满足当地水资源需求的76%,剩下24%的用水需求需要依靠河流取水、抽取地下水来满足。然而,并不清楚该县区缺水程度的年内分布,无法精准的对缺水时段进行补给。在月尺度的供需水平衡分析中可以看出,该县区2009年8、11月份日平均可更新水资源量满足当地水资源需求后,仍分别有33.3万m3、40万m3节余。而其余月份日平均可更新水资源量不能满足当地水资源需求,其中以1、5、7月份缺水情况尤为严重,月尺度供需平衡分析比年尺度可以看出供需水年内分配情况,可以针对可更新水资源量有所节余的月份进行雨水资源化利用或者建立水库蓄水以备缺水月份使用。

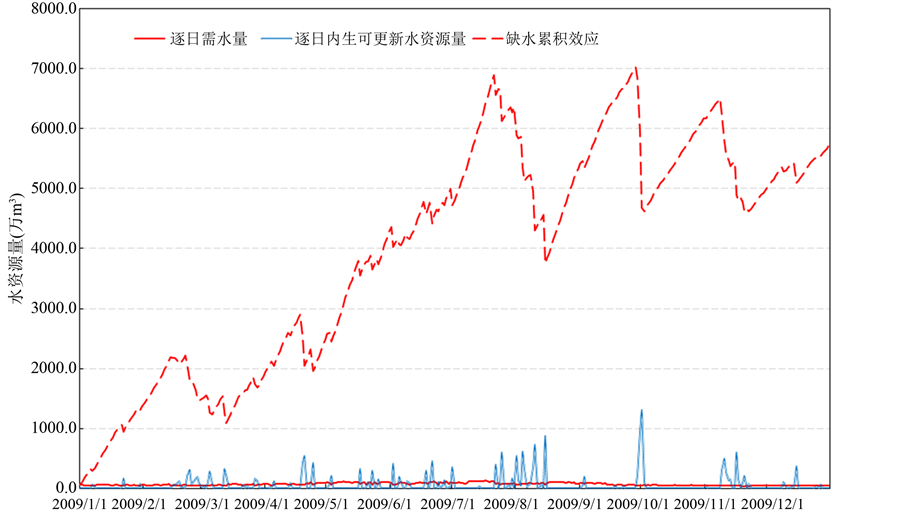

图2展示了该县区日尺度的供需平衡分析及缺水累积效应,可以看出由于该县区2009年逐日需水量在40~100万m3之间波动,逐日可更新水资源量主要受降雨量影响在0~1300万m3之间波动,可以统计出旱季或者连续无雨日持续时间水资源量短缺的累积情况,展示出被月尺度分析均化的4月18日、4月19日和4月23

Figure 1. Water balance analysis on yearly and monthly step

图1. 年、月尺度水资源供需平衡分析

Figure 2. Water balance analysis on daily step and deficit accumulate effect

图2. 日尺度水资源供需平衡分析及缺水累积效应

日,以及9月29日和9月30日逐日可更新水资源量远超当日需水量的节点,更可以反映该县区缺水累积效应的动态发展。

4. 结论

以行政单元作为水资源配置和考核的情境下,简单有效的评估行政单元可更新水资源量尤其必要。在水资源管理决策过程中,仅用月平均或者年平均水资源供需平衡分析指标进行水资源指标分配等决策没有考虑到内生可更新水资源量逐日波动变化特征。本文为逐日内生可更新水资源量的评估以及日尺度供需水平平衡提供了新方法、新思路,为区域水资源动态配置提供更为科学的依据。