1. 引言

变化中的水文与社会科学问题,已成为世界性研究难点和热点。2013年,国际水文科学协会(IAHS)正式启动PantaRhei (2013~2022)科学计划,主题是变化中的水文与社会 [1] 。该计划的目标是通过对与人类系统相关的变化机制的研究,增加对水文循环过程的理解,以期能够提高对水资源系统的动力机制的预测能力,从而支持变化环境下人类社会的可持续发展决策 [1] [2] 。

着眼于人类社会和水资源系统中的反馈机制和协同演化特性,Sivapalan等于2012年提出社会水文学(Socio-hydrology)的概念 [3] ,并且将其定义为一门应用导向型的水文学分支 [4] 。2014年,Kandasamy等 [5] 对澳大利亚Murrumbidgee River流域100多年(1990年至今)的发展历程进行分析,指出其在农业发展和生态修复两种驱动力作用下的钟摆式发展。Van Emmerik等 [6] 基于Kandasamy的分析,采用半分布式模型(stylized model)来模拟该流域的社会–水文学互馈过程。同年,Elshafei等 [7] 针对以农业发展为主的流域,提出一类广泛的社会水文学模拟框架,框架由流域水文、人口、经济、环境、社会经济敏感性和集体反应六个要素组成。2015年,Elshafei等 [8] 把社会水文学模拟框架应用于澳大利亚Toolibin湖流域,并检验了社会–水文耦合过程中的整体涌现性(Emergence,指多个要素组成系统后,出现了系统组成前单个要素所不具有的性质)。Sivapalan提出人水协同演化框架下的时间尺度交互作用,并且对以往工作做出总结,提出模拟实际问题的框架和步骤 [9] 。同年,Baldassarre等 [10] 提出一种考虑洪水与社会耦合系统动力机制的新方法,从而引发了一场关于社会水文学的研究和讨论 [2] [10] [11] [12] [13] [14] 。2016年,Chen等 [15] 采用社会水文学模型,模拟了美国弗洛里达州Kissimmee River流域社会团体从渠化到生态修复的价值观的转变。目前,社会水文学的研究仍处于起步和初期阶段,侧重于对社会水文过程的基本理论的研究和验证,以期更加准确地描述社会水文现象 [14] 。

本文概述社会水文学的研究现状,辨析社会水文学的基本概念和若干问题,简要介绍社会水文学的研究方法和难点,指出目前学术界对于社会水文学的争议。

2. 社会水文学的基本概念

2.1. 社会水文学的定义

Sivapalan教授将社会水文学定义为:考虑社会水文双向反馈机制,致力于解释、理解和分析人类活动改造的水文循环中的水流、水量等的一门应用导向型学科 [3] [4] 。社会水文学的目的在于揭示人类社会与水文系统之间的反馈机制和协同演化作用,模拟社会水文耦合系统进化的动力学机制,用以指导变化环境下人类社会所面临的可持续发展的挑战。

社会水文学与传统交叉学科的本质区别在于:传统水文学将人类活动作为水文系统的外部因素,将两者分离进行研究;而社会水文学将人类和水文系统视为统一整体,两者相互影响,协同演化。因此,社会水文学能够解释传统水文学科不能解释的悖论,如虚拟水悖论,灌溉水效率悖论等 [4] 。已有研究表明,社会水文耦合系统表现出非线性动力学系统的诸多特性,具有新的、复杂的变化模式和整体涌现特性,如存在临界点、交互反馈作用、时滞作用、弹性和各项异性等 [16] [17] 。

2.2. 社会水文学与水资源管理的区别

水资源管理与社会水文学的研究对象都是人和水,但两者有本质区别,需要加以区分。水资源管理基于“What-if”的情景分析模式,研究流域可供水量和社会需求之间的供需平衡和优化配置,但并未研究社会水文之间的交互作用和动力学机制 [3] 。因此,对于长期的预测和规划,这种基于情景分析的结果并不可靠。

社会水文学可以看作是一门支持流域水资源综合管理的基础科学。水资源综合管理的关注重点是,如何通过管理和控制水资源系统,来达到社会和环境的期望目标 [3] ;而社会水文学的关注重点是观测、理解和预测未来人水系统协同演化的轨迹 [3] [4] 。

2.3. 社会水文学与生态水文学的区别

社会水文学与生态水文学的概念有相似之处,通过生态水文学的概念可以更好地理解社会水文学。生态水文学尚无统一的定义,广义的为研究所有生命及无生命组成的交互关系中的水文过程、现象及特性的科学,狭义的则主要研究与水相关的植被的自组织和协同演化作用 [3] 。生态水文学将协同演化和最优化原理引入水文学领域,从而与土壤学、植物生理学等学科产生联系,扩大了水文学的研究范围。社会水文学的研究内容是与水相关的人的自组织和协同演化作用。与生态水文学类似,社会水文学将水文学的研究范围扩大到社会科学的领域 [3] 。社会水文学比生态水文学更为复杂,更具挑战性。因为人类社会比植被更具控制、适应周围环境变化的能力。这在某种程度上增加了社会水文学的研究难度。

3. 社会水文学的研究方法

目前,对于复杂的社会–水文耦合系统的研究,主要方法有系统动力学模型 [6] [18] [19] [20] 、代理模型 [21] [22] [23] [24] 和系统的系统模型 [25] [26] 。这三类方法都能够在一定程度上模拟社会–水文耦合系统,研究人水协同演化过程,但都存在缺陷和不足,有待在准确性、现实性和广泛性等方面进行均衡。

3.1. 系统动力学模型

社会–水文系统耦合模型中不同尺度的变量之间的交互作用、不同变量之间的协同演化作用可以由系统动力学方程表示。系统动力学模型假设:系统状态的变化是当前状态变量的函数,并且未来的状态可以由当前状态确定 [5] 。系统动力学模型不仅模拟社会系统和水文系统的变量,同时还对表示社会–水文联系的变量进行模拟。

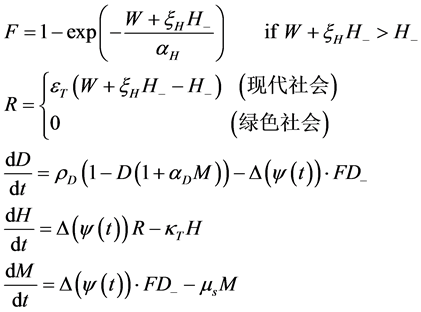

Baldassarre等 [6] 采用系统动力学模型来模拟洪水风险和社会发展之间的双向反馈机制,即适应效应和堤坝效应。将洪水与社会之间的联系用社会记忆来表示,进而对两类社会(绿色社会和现代社会)与洪水过程的协同演化过程进行研究,系统动力学模型表达为:

(1)

(1)

其中:F,D,H,M为状态变量,分别表示洪水损失,人口密度,防洪保护高度和社会记忆; ,

, ,

, ,

, ,

, ,

, ,

, 为参数,分别表示洪水水位和洪水损失的关系,堤防所致的洪水水位增加,最大人口增长率,洪灾准备率,堤防增高安全系数,保证水位递减率,社会记忆损失速率;

为参数,分别表示洪水水位和洪水损失的关系,堤防所致的洪水水位增加,最大人口增长率,洪灾准备率,堤防增高安全系数,保证水位递减率,社会记忆损失速率; 为狄拉克梳状函数。

为狄拉克梳状函数。

上述系统动力学模型能够很好地表达和模拟洪水风险和社会发展之间双向反馈的动力学机制。实例研究表明:①洪水频率和强度增加对绿色社会的影响较小,而对现代社会的影响较大;②洪水频率和强度的增加可能会对现代社会造成灾难性的打击,甚至造成人类社会系统的崩溃;③在无洪水期间,需要加强社会公众的防洪安全意识,尤其是现代社会。这些启示对于变化环境下的水资源管理具有重要意义。

Sanderson提出用系统动力学模型模拟人口、经济和环境系统之间的协同演化作用 [5] [18] 。研究了污染受到控制、污染发展和考虑补救措施三种情景下的人口–经济–环境系统的协同演化动力机制,结果可用人口、人均产出和环境质量的三维相图表示,如图1所示。结果表明:①通过改变系统参数,可以实现不同稳态之间的转换;②任由污染发展,可能会导致人口–经济–环境系统崩溃。

Figure 1. Phase portraits of co-evolution process of population, economic and environment systems: (1) Economist’s Dream (ECD): pollution is controlled and future development is sustainable; (2) Environmentalist’s Nightmare (ENN): pollution accumulates and sustainability is endangered; (3) Escape from Environmental Catastrophe (ESC): Recovery by cost-effective pollution control technology (Redrawn from Sivapalan and Blöschl, 2015)

图1. 人口–经济–环境系统协同演化三维相图:①污染受到控制情景(ECD);②污染发展情景(ENN);③补救措施情景(ESC) (重绘自Sivapalan and Blöschl, 2015)

上述两个实例表明,系统动力学能够较好地研究社会–水文耦合系统的动力学机制,是研究社会水文学强有力的手段。但是,此类模型只能够作为概念性模型对社会–水文耦合系统进行宏观研究,不能对社会–水文过程进行精准描述。

3.2. 代理模型

代理模型(agent-based model)是一类基于行为规则模拟不同主体之间行为或者交互行为的计算模型,可以用于评价各种行为对于系统整体的影响。代理模型能够有效地描述社会–水文耦合系统中的双向反馈机制 [14] ,其有效性主要表现在可以用不同的代理因子来表示空间上不均匀的决策行为,从而表现出具有整体涌现特性的系统结果。

Dawson等 [24] 采用动态代理模型模拟洪水事故的风险管理。该模型将地形、交通路线和楼房的遥感信息用以确定社区的基本信息,并且与水动力学模型耦合用以评价不同风暴强度、不同防御情景、不同防洪预警时间和疏散策略下人对洪灾的脆弱性。

代理模型除了对代理因子的行为进行模拟,还需对洪水过程和交通疏散等过程进行模拟和描述。由此可见,采用代理模型可以实现对不同社会行为和自然现象的描述,能够实现社会–水文系统的耦合。但代理模型的缺点也很突出:当模拟行为复杂或规模较大时,此类模型会变得极其复杂,且结果不易解释;此类模型往往不易推广。

3.3. 系统的系统模型

系统的系统模型(system of systems model)是将不同的子系统置于更大的系统之中,采用优化方法研究社会–水文耦合系统的一种方法。此类方法与传统的系统优化方法没有本质区别,但此类方法的规模和计算复杂度使得该方法应用较为困难。

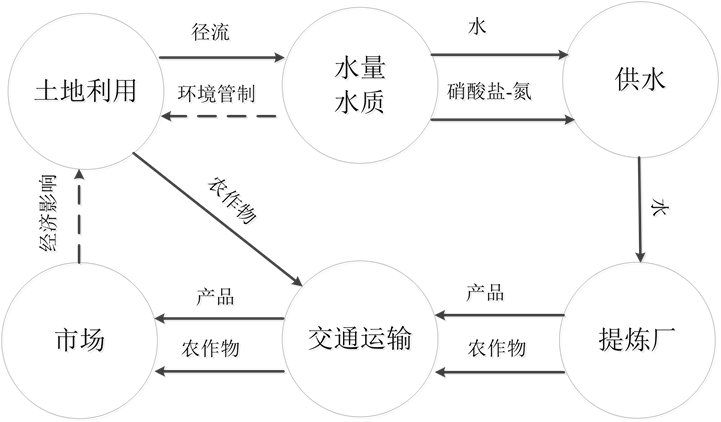

Housh等 [25] 提出系统的系统模型用以考虑生物燃料生产系统中不同子系统的相互依存关系,其中子系统包括土地利用系统、生物燃料提炼厂系统、交通运输系统、环境系统和社会系统。该系统的整体目标是将系统的利益净现值最大化,最终得到的是一个大规模的混合整数线性规划模型,采用专门设计的算法进行求取全局最优解。Yeager等 [26] 提出了综合模拟框架(系统的系统)来强调社会–水文系统之间的动态交互作用,并将其应用于模拟社会水文耦合模型的未来轨迹。该系统中各个子系统之间的相互依存关系如图2所示。

Figure 2. The interdependencies of subsystems in a system of systems model (Redrawn from Yaeger et al., 2014)

图2. 系统的系统:各子系统的相互依存关系(重绘自Yaeger et al., 2014)

4. 社会水文学的研究难点

4.1. 多学科的合作

社会水文学研究社会–水文耦合系统的动力学机制,需要来自社会学、经济学、水文学、行政部门、生产单位等的通力合作,任何一个单一学科或者部门都不可能单独完成 [25] 。

社会–水文耦合模型是对现实多学科问题的概化和模拟,需要对其准确性、现实性和广泛性做出权衡。如何通过多学科的合作,构建合理的模型结构,使其既能够准确合理地描述各类社会水文学过程,又能够具有较好地推广至不同地区,用于指导各地区的社会发展规划,是目前社会水文学研究的一个难点。

模型概念框架的搭建、模型的实现和模型结果的解释、校验等各个步骤都需要各学科的研究人员通力合作。这种多学科的合作在代理模型和系统的系统模型构建中尤为显著,在系统动力学模型中也有体现。

4.2. 社会水文学模型的有效性

系统动力学模型、代理模型和系统的系统模型都能够对社会–水文耦合模型中的动力学机制进行研究,但是模型的有效性如何检验、如何利用社会水文学模型的成果发展出可靠的社会水文学理论仍然需要进一步的研究。

传统水文学模型采用的模型校验的方式通常有三类 [27] :

(1) 交叉验证方法:通常将观测资料分为率定期和检验期两个时段,在率定期对模型参数进行估计,在检验期可采用剩余资料来检验模型效果。此类方法是用于检验“样本外”误差。

(2) 信息理论:信息理论框架采用在率定期的似然函数(目标函数)值,来估计“样本内”误差。其中Akaike信息准则(AIC准则)和其小样本估计(AICc准则)被广泛采用。

(3) 贝叶斯方法:如贝叶斯信息准则(BIC准则),Kashyap信息准则(KIC准则)和贝叶斯平均方法(BMA方法)。

但是这些传统水文学中模型校验和评价的方法是否适用于社会水文学模型,以及考虑观测资料不足时如何对社会水文学模型进行校验,是社会水文学模型发展中的重要难题。

4.3. 人类社会系统的描述

许多系统理论学家认为:人类个体具有自我反省的能力,而这种能力将人类社会系统与其他系统区分开来 [5] 。这种自省能力使得人类决策可以不遵从任何规则或者说“不合理”。但这种不合理的决策并不意味着人类活动的决策无规律可循 [5] 。相反,人类活动的规律对于抽象、模拟人水协同演化过程至关重要。如,Chen等 [15] 建立的社会水文学模型,即模拟了美国弗洛里达州基西米河流域社会团体的价值观的转变,并且展示出价值观在社会水文学中的重要作用。

图3较为直观地表达出自然系统与人类社会系统的区别 [5] 。自然系统中的协同演化行为可以用自然组织原则表示,其中包括最小能量耗散原则、最大熵增原理等。但是,人类社会系统的行为则不服从这类最优化原理,甚至违背人类社会的规则。因此,对于人类社会行为的描述对于社会–水文耦合系统的理解、模拟至关重要。

人类社会的行为决策最终基于社会价值观和偏好 [5] 。当系统分析的时间尺度较小时,人类社会的价值观和偏好可以认为是不变的,可以被当作边界条件处理;但是,当规划决策的时间尺度发展为数十年甚至上百年时,则需要考虑变化的社会价值观和偏好,并对人类社会的行为决策做出更为合理的表述。

5. 社会水文学的争议

Sivapalan等于2012年提出社会水文学的概念后 [3] ,学术界也存在有争议:社会水文学并非全新的科学,只是对“水文社会学(Hydrosociology)”的重新命名 [28] ,关于人和水的科学已至少存在了30年 [29] [30] 。并且,Falkenmark [30] 在1979年曾对人水交互作用做出论述:“……人水之间的紧密联系对水资源规划的影响比以往

Figure 3. The organization principles natural and social systems

图3. 自然系统与社会系统的组织原则

任何时候都大。对水项目中社会效果的研究将会促进一门新兴学科‘水文社会学’的发展。”此外,Falkenmark还对社会–水文耦合系统的协同演化和动力学机制研究做了以下几方面的研究 [28] :①人类的水需求;②水资源的可利用量和需求量;③人类活动所产生的水问题;④信息交换和气候差异。自Falkenmark开展的研究以来,过去三十年中涌现出许多对社会水文耦合系统的研究。特别是在技术手段上,社会水文学与水资源管理非常相似,只是以水文循环视角,重点思考人类系统对水系统的反馈问题。

国内对于社会–水文耦合系统也有研究,代表性的称为“自然—社会”二元循环理论、“自然–人工”二元演变模式等 [31] 。王浩等通过增加社会水循环系统,考虑取水、输水、用水、排水以及回用等五大基本环节,分析水循环的“自然–人工”二元演变模式和水循环及其伴生水化学、水生态和水沙过程的相互作用关系,初步构建现代水文水资源学科体系 [32] 。吴季松提出以水资源系统承载能力为基础,全面、协调、可持续地解决水资源问题:“全面”指统筹考虑各类资源构成的大系统,“协调”指使系统维系平衡,“可持续”指系统平衡的动态发展,不出现大扰动和间断 [33] 。李雪松和伍新木从水资源产权制度、开放的水市场、合理的水价形成机制和完善的水资源统一管理体制等制度建设进行顶层设计,思考社会系统对水文系统的影响 [34] 。郭生练等综述了国内外变化环境下的非稳定降雨径流关系识别、水文参数的时空变异特性、基于时变产汇流机理的分布式水文模型、变化环境下的水文响应过程、水资源优化配置和水文与社会耦合系统的概念模型等方面的研究进展,指出存在的问题和不足,建议开展流域水文水资源与社会耦合系统研究的内容和科学目标 [35] 。

6. 结论与展望

自Sivapalan等于2012年提出社会水文学的概念以来,逐步揭示社会–水文耦合系统的协同演化和动力学机制,提高了人类对于未来水资源系统的预测能力。本文基于国内外研究现状,辨析社会水文学的基本概念,综述社会水文学的主要研究方法,展望社会水文学的研究的热点、难点问题。可以预见,随着争议的持续升温和人文社会学家的加盟,社会水文学作为沟通自然科学与人文社会科学的桥梁,必将成为理解人类社会系统的重要水文学分支,异彩斑斓!

基金项目

国家自然科学基金重点项目资助(51539009)。