1. 引言

近几十年来,随着全球气候变暖,高温热浪、低温冷害、干旱、洪水等极端天气事件频繁发生,给人类的生产、生活造成了严重影响,对社会经济发展带来了严重危害。因此,研究极端天气事件对人类社会来说迫在眉睫,且意义重大。国内外许多专家学者致力于极端气候的研究,通过收集气象观测站的观测数据,用各种技术方法分析研究了极端气候事件的时空分布、变化趋势、发生原因等,并预测其未来发展的趋势,取得了一定成果。但是目前为止,对中国极端气候事件的时空分布规律进行全面总结的研究较少,本文试图通过总结有关中国或中国各地极端气温与降水事件的研究,并利用Photoshop软件进行统计,探究近几十年来中国极端气候事件的时空分布规律,探讨分析其发生的可能原因。

2. 中国北方极端气温事件及影响因子探讨

2.1. 东北地区极端气温事件

1951~2006年56年间,黑龙江省齐齐哈尔市气温显著上升,年极端最高气温以0.10℃/10 a的速率上升,暖夜以2.55 d/10 a的速率上升,暖日以0.53 d/10 a的速率上升,夏季日数以0.61 d/10 a的速率增多,热夜日数以3.01 d/10 a的速率增多,暖期持续日数以0.24 d/10 a的速率增多。年极端最低气温以0.86℃/10 a的速率上升,冷夜以2.16 d/10 a的速率减少,冷日以0.95 d/10 a的速率减少,霜冻日数以4.04 d/10 a的速率减少,冰冻日数以1.72 d/10 a的速率减少,冷期持续日数以0.77 d/10 a的速率减少,日平均温差以0.33℃/10 a的速率减小 [1] 。

1961~2009年49年间,吉林省极端最高气温的增幅为0.05℃/10 a,极端高温日数以0.41 d/10 a的速率增多;极端最低气温的增幅为0.88℃/10 a,极端低温日数以4.34 d/10 a的速率减少 [2] 。辽宁省极端最高气温的增幅为0.08℃/10 a,极端高温日数以1.02 d/10 a的速率增多;极端最低气温的增幅为0.85℃/10 a,极端低温日数以4.38 d/10 a的速率减少 [2] 。

东北地区冷夜指数下降的幅度和暖夜指数上升的幅度远大于冷昼日数减少的幅度和暖昼日数增加的幅度,极端最低气温的上升趋势远大于极端最高气温的上升趋势,造成气温日较差显著减小;极端高温事件增多、增强,极端低温事件减少、减弱。

2.2. 华北地区极端气温事件

1951~2003年53年间,北京市年平均气温、极端最高气温、极端最低气温都呈现上升趋势,年平均气温增幅为0.39℃/10 a,极端最高气温的增幅为0.1℃/10 a,极端最低气温的增幅为1.0℃/10a。1971~2003年,北京的高温事件呈现增加的趋势,尤其是20世纪90年代以后,低温事件呈现较明显的下降趋势,下降幅度为1.24次/a [3] 。1951~2009年59年间,北京市冬季冷日和冷夜均呈现减少趋势,其中冷夜减少趋势更明显,为4.2 d/10 a,冷日减少趋势为1.7 d/10 a。1960~2009年50年间,北京市霜冻日数以3.58 d/10 a的速率显著减少,与年极端低温一样,霜冻日数在1988年前后存在明显的突变现象。冬季北京极端低温事件强度趋于减弱,冷夜持续出现日数呈减弱趋势。高温日数以1.19 d/10 a的速率增加 [4] [5] [6] 。

1951~2009年59年间,天津市极端最高气温和极端最低气温均呈现上升趋势,极端最高气温以0.12℃/10 a的速率上升,极端最低气温以0.80℃/10 a的速率上升,上升幅度远大于极端最高气温,导致气温日较差变小,闷热天气增多。天津市的高温日数明显增加,冬季缩短,夏季延长,入冬推迟,入春入夏提前 [7] 。暖日以1.18%/10 a的幅度显著增加,冷夜以2.48%/10 a的幅度显著减少,霜冻日数以4.4 d/10 a的幅度显著减少。值得一提的是,暖日的增加、冷夜的减少以及霜冻日数的减少幅度都在1993年发生突变,1993年后,暖日增加幅度明显上升,冷夜减少幅度明显下降,霜冻日数显著减少 [7] 。持续暖期自80年代后迅速增加,增加幅度为12.6 d/10 a。持续冷期显著减少,减少幅度为19.2 d/10 a,从20世纪50年代起,持续冷期就呈现逐年代递减的趋势,自1992年以来,天津市已无持续冷期出现 [7] 。

1961~2005年45年间,山西省年极端最高气温变化趋势不明显,太原的年极端最高气温以0.15℃/10 a的幅度升高,大同、临汾的年极端最高气温分别以0.18℃/10 a和0.11℃/10 a的幅度降低。年极端最低气温显著上升,太原、大同、临汾的年极端最低气温分别以0.76℃/10 a、0.40℃/10 a和1.11℃/10 a的幅度上升。临汾、运城的年内高温日数分别以0.89 d/10 a和0.78 d/10 a的速率显著减少。此外,山西省年内平均气温高于22℃的相对暖日数增多,年内最低气温低于0℃的相对冷日数显著减少,寒潮呈现明显减少的趋势 [8] 。

1961~2008年48年间,内蒙古气候明显变暖,年平均气温以0.45℃/10 a的幅度显著上升。1984~2006年23年间,内蒙古地区霜冻出现的频次变化不明显,其变化率为0.6次/10 a,但由霜冻引发的农作物受灾面积的增加率较为显著,其增加率为1536 km2/10 a,并且两者呈现明显的正相关,表明霜冻对农作物影响的强度加大,经济损失在逐渐增加。低温冷害1984~2006年的增加率为0.9次/10 a,农作物受灾面积的增加率为90.85 km2/10 a,且两者呈现较明显的正相关。

2.3. 西北地区极端气温事件

据西北地区已有文献记载,1961~2011年51年间,青海省极端最低气温以0.56℃/10 a的幅度上升,极端最高气温以0.42℃/10 a的幅度上升,可见极端最低气温的升温趋势更明显。极端最高气温在20世纪变化不显著且偏低,21世纪后急剧升高;极端最低气温在波动中逐年升高,21世纪后持续偏高 [9] 。同期,青海省霜冻日数以4.0 d/10 a的速度减少,结冰日数以4.1 d/10 a的速度减少,夏天日数以1.6 d/10 a的速率增加。霜冻日数和夏天日数均在1997年后变化趋势显著,而结冰日数几乎一直保持明显的下降趋势,2010年达到历史最低,冷夜(昼)指数以7.8 d/10 a (3.5 d/10 a)的速率下降,暖夜(昼)指数以6.8 d/10 a (5.2 d/10 a)的速率上升 [9] 。

1961~2010年50年间,陕西地区年极端高温事件以3.4 d/10 a的趋势显著增加,极端高温事件在20世纪80年代较少发生,90年代中期以后显著增加,2000年以后一直处于平均值以上,平均高温日数无明显变化趋势。年极端低温事件以2.2 d/10 a的速率明显减少,极端低温事件在90年代以前偏多,90年代以后显著偏少,90年代中期以后减少趋势最为显著。平均低温日数以2.7 d/10 a的速率减少,减少趋势显著,低温日数也在90年代中期以后显著减少 [10] 。

宁夏年平均气温自20世纪60年代中期以来持续上升,1986年之后增温速率加快,增温幅度高于全国平均值,冬季增温最大 [11] 。1961~2004年44年间,宁夏年极端最高气温以0.20℃/10 a的速率升高,年极端最低气温以0.47℃/10 a的速率升高,上升幅度明显大于年极端最高气温的上升幅度,导致极端气温年较差呈下降趋势 [12] 。

宁夏1960~2009年50年间极端冷指标显著下降,其中,全天极端低温天数以0.40 d/a的速率减少,其中白天、夜间的极端低温天数分别以0.25 d/a和0.66 d/a的速率减少。近50年间宁夏极端暖指标呈现升高的趋势,全天极端高温天数每年增加0.76天,其中,白天、夜间极端高温天数分别以0.48 d/a和0.67 d/a的速率增加;最大连续霜冻天数以0.30 d/a的速率减少,生物生长季每年增加0.35天,夏季天数每年增加0.29天 [13] 。

新疆地区气温从20世纪60年代开始就逐渐上升,80年代中后期温度迅速变暖 [14] 。其中,乌鲁木齐年均温在1993年突然显著升高,此后一直持续升高。1950~2010年61年间,乌鲁木齐的年极端最高(低)气温以0.27℃/10 a (0.57℃/10 a)的速率升高,夏日天数以0.94 d/10 a的幅度增加,热夜天数以1.39 d/10 a的幅度显著增加,暖夜日数以1.84 d/10 a的幅度显著增加,冷夜日数以8.64 d/10 a的幅度显著减少;高温日数以0.82 d/10 a的幅度减少,暖(冷)昼日数以0.82 d/10 a (4.63 d/10 a)的幅度减少,霜(冰)冻日数以3.22 d/10 a (3.07 d/10 a)的幅度显著减少 [15] 。新疆阿勒泰地区1961~2008年48年间年极端最高(低)气温以0.39℃/10 a (1.11℃/10a)的速率上升,极端最低气温的上升速率约为极端最高气温的3倍 [16] 。

1960~2009年50年间,甘肃省平均气温以0.31℃/10 a的速率上升,年内日最高(低)气温以0.24℃/a(0.29℃/10 a)的速率升高。全天极端高温天数以7.1 d/10 a的速率升高,其中,白天、夜间的极端高温天数分别以5.1 d/10 a和6.1 d/10 a的速率升高。全天极端低温天数以4.0 d/10 a的速率减少,其中,白天、夜间的极端低温天数分别以2.9 d/10 a和5.1 d/10 a的速率减少。≥35℃高温天数以0.4 d/10 a的速率增加,≤0℃低温天数以3.0 d/10 a的速率减少 [17] 。

2.4. 中国北方极端气温事件分布特征及原因分析

综合中国北方文献资料以及数据发现,近几十年来,中国北方的年极端最高气温、年极端最低气温都有不同程度的上升,全天极端高温天数普遍增加,全天极端低温天数普遍减少,暖日增加幅度明显上升,冷夜减少幅度明显下降,霜冻、冷冻日数减少,中国北方各地的气候明显变暖。

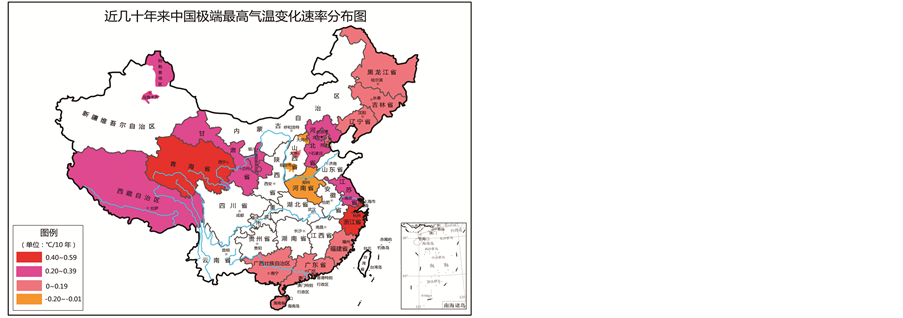

为更好地探讨北方各地极端气温变化,根据搜集全国各地区已有文献记载的极端气温事件与表格,利用Photoshop软件绘制了已有文献记录的中国部分地区的极端高温、低温事件发生频率分布图(图1)。从图中可以看出近几十年来,中国大部分地区极端高温事件增多、增强,极端低温事件减少、减弱,可见,气候变暖对中国的影响范围广、程度深。中国大部分地区极端最低气温的上升速率远大于极端最高气温的上升速率。极端最高气温上升速率较大的是华北地区,极端最低气温的上升速率以东北地区最大,其次是华北地区。就各个省份或城市而言,极端最高气温上升速率较大的是青海省和新疆的阿勒泰地区;山西临汾、新疆阿勒泰地区、北京市、东北三省、天津市、西藏地区和山西太原,这些地区的极端最低气温的上升速率均达到较高水平。

Figure 1. The rising rate of extreme heat and extreme low temperature events in Northern China

图1. 近几十年来中国北方极端最高、最低气温变化速率分布图(单位:℃/10a)

通过搜集全国各地区已有文献记载的极端气温事件及原因分析,我们认为厄尔尼诺、太阳活动、城市化和工业化等人类活动是近几十年来极端气温事件频发的主要原因。厄尔尼诺现象主要指太平洋东部和中部的热带海洋的海水温度异常地持续变暖,使整个世界气候模式发生变化,造成一些地区干旱而另一些地区降雨量过多的情况。厄尔尼诺现象通过改变大气环流,造成水分空间分布的异常,从而导致气温的升高,干旱、洪灾的多发。太阳活动影响大气环流,进而影响天气气候,从而导致气温的寒暖变化与水旱灾害。此外,随着社会经济的发展,人类生产、生活排放出大量的温室气体,城市建设日益加深,范围不断扩大,且不注重居住环境与自然环境的结合,造成城市热岛效应的产生,导致城市市区气温远高于郊区的气温 [18] [19] 。

年极端高温以新疆(尤其是南疆)最为频发的原因主要是新疆地区缺乏水汽来源,降水偏少,同时地表覆盖物以沙漠为主,白天由于日照强,升温非常迅速。西北地区的年极端高温发生频次也较多,仅次于新疆,这与西北地区属于亚热带地区,夏季易受副热带高压控制,导致该地区的日最高气温较高有关。年极端高温在青海高原及甘肃南部的高原地带很少发生,原因是这些地区的海拔较高,导致温度普遍偏低 [20] 。

3. 极端降水事件及其影响因子讨论

气候变暖使地表水分蒸发加剧,导致大气中水分含量增多,为了维持水分的平衡,降水会增加,极端降水事件的发生频率会增大。气候变暖还会使水分循环加快,改变降水的空间分布,导致降水的空间分布不均,进而造成干旱和洪灾的频发。

3.1. 东北地区

21世纪以来,黑龙江省的三江平原、松嫩平原和大小安岭林区冬季极端降水事件强度显著增强、雪灾频发,而春秋季极端降水事件的发生频率明显减少,气候暖干化且夏秋季水资源短缺 [21] 。

黑龙江省齐齐哈尔市的年降水量以4.04 mm/10 a的速率减少,连续有雨日数、连续无雨日数、大雨日数则分别以0.03 d/10 a、2.68 d/10 a和0.01 d/10 a的幅度减少。平均雨日降水强度、1日(5日)最大降水量、非常湿天降水量、极端湿天降水量分别以0.07 mm/10 a、0.85 mm/10 a (1.11 mm/10 a)、0.40 mm/10 a和0.35 mm/10 a的幅度增强 [1] 。

3.2. 华北地区

1951年以来,北京市最大1日降水量以10.8 mm/10 a的速率减小,降水日数和相对湿度分别以1.90 d/10 a和1.17%/10 a的速率减少。1960~2009年50年间,最大1日降水量和连续5日最大降水量分别以5.47 mm/10 a和12.5 mm/10 a的速率减少,大雨以上降水日数、极端湿日天数、极端湿天降水量分别以0.37 d/10 a、0.198 d/10 a和3.86 mm/10 a的速率微弱减少,而中雨降水日数以0.92 d/10 a的速率增加。1990~2009年20年间北京市有逐渐干旱的趋势 [2] [22] 。

天津市1951~2009年59年间连续干日呈现增加趋势,最大连续5天降水量、连续湿日减少,日降水强度减弱,强降水率和极强降水率分别以1.92%/10 a和1.42%/10 a的幅度减少。此外,强降水率和极强降水率近年来周期变小,这表明强降水发生频率增加 [7] 。

1984~2006年23年间,内蒙古地区干旱发生频次以4.2次/10 a的速率增加,因干旱造成的农作物的受灾面积增加率为6118.80 km2/10 a [23] 。由于降水过分集中,造成处于干旱的气候背景下的内蒙古常有水灾发生,特别是7月下旬到8月上旬,暴雨和大暴雨集中出现最易造成洪灾。内蒙古1984~2006年23年间洪灾发生次数以1.9次/10 a的速率增加,由洪灾引起的农作物受灾面积也以638.49 km2/10 a的速率显著增加 [23] 。以上表明,23年间内蒙古洪灾的增加速率明显低于干旱的增加速率,洪灾引发的农作物受灾面积的增加速率也明显低于干旱引发的农作物受灾面积的增加速率,干旱的危害明显强于洪灾的危害 [24] 。

3.3. 西北地区

西北干旱区1961~2000年近40年来极端降水天数以0.5 d/10 a的速率增加,20世纪80年代中期以后迅速增加 [25] 。

陕西省的极端降水事件在20世纪80年代初期迅速增多,到80年代末期减少,2000年后又增加。1961~2010年近50年来陕西地区平均暴雨日数呈增加趋势,夏季暴雨日数增加,秋季暴雨日数下降;严重干燥事件的频次以0.21次/10a的速率增加,尤其是在1997年以后严重干燥事件发生频繁;严重湿润事件以0.12次/10a的速率减少 [10] 。

1962年以来,宁夏年降水量、多年平均降水日数分别以0.82 mm/a和0.23 d/a的速率减少,平均降水强度以每年0.01 mm/d的速率增加。1951~2004年54年间,宁夏成灾暴雨日数呈现显著上升趋势,平均每10年增加1次。1990~2004年近15年来,宁夏共发生9次春季干旱,干旱持续时间加长且程度加重 [11] [26] 。

1951~2008年58年间,新疆乌鲁木齐降水呈现增多趋势。年降水量在1987年气候突变后呈现显著上升趋势,冬、夏两季的降水量增多趋势较为明显。1950~2010年61年间,乌鲁木齐的年降水量、最大1天(5天)降水量分别以13.72 mm/10 a、1.16 mm/10 a (1.58 mm/10 a)的速率增加;中(大)雨天数也以0.49 d/10 a (0.28 d/10 a)的速率增加,降水强度以0.17 (mm/d)/10 a的幅度增加,连续无雨日数则以0.14 d/10 a的幅度减少 [15] 。

1961~2008年近48年来,新疆阿勒泰地区的年最大日降水量和年降水强度分别以0.6 mm/10 a和2.8 d/10 a的速率增加,且在1999~2008年10年间达到最高值,大雨月和暴雨月集中出现,并分别以0.5月/10 a及0.4月/a年的速率上升 [16] 。

1960~2009年近50年来,青海省极端降水天数、中雨天数分别以0.14 d/10 a和0.18 d/10 a的速率上升;最大1天(5天)降水总量以0.37 mm/10 a (0.49 mm/10 a)的速率上升,且逐年平均降水强度的和0.04 m/(a·d) [27] 。

3.4. 中国北方极端降水分布特征及原因分析

综合中国各地文献资料以及数据发现,近几十年来,中国大部分地区的降水量、降水程度、降水日数和相对湿度都有不同程度的上升,旱涝灾害发生频率不断上升,春旱严重,干旱持续时间加强且程度加重。

为更好地探讨全国各地极端降水的分布特征,根据搜集全国各地区已有文献记载的极端降水事件与表格,利用Photoshop软件制作了图2,表明随着气候变暖,中国大多数地区极端降水事件频发,旱涝灾害趋于严重。东北地区降水量减少,极端降水事件增多、增强,旱涝灾害频发;华北地区极端降水量明显减少,极端降水事件发生频次减少、强度减弱,有干旱的趋势;西北地区极端降水事件增多、增强,大多数地区干旱事件增多。

东北地区在北太平洋的一个闭合低压的控制下,又处在西太平洋副热带高压的边缘,同时在印度洋北侧和孟加拉湾上有南支槽存在,向东北输送大量的水汽;夏季风强度很强,来自印度季风的强西南气流与来自副热带高压的强偏南气流将大量的水汽集中输送到东亚地区,并与东北上空的偏南风汇合,使水汽输送到较高的纬度,南下的冷空气与北上的暖湿气流在东北东部交汇,利于锋面降水发生,也增加了极端降水的发生 [28] 。

华北地区位于东亚副热带季风区,降水量主要来自夏季降水。近50a来,全球变暖使东亚夏季风持续减弱,从南方输送而来的水汽减少,导致华北地区夏季降水量减少 [29] 。北极涛动处于负位相,导致东亚地区中纬度和高纬度的经向环流加强,也导致冷空气南袭,造成了华北地区的干冷气候;与此同时,拉尼娜的海温出现异常分布,使西北太平洋副热带高压偏弱且偏南,从而导致西太平洋的水汽向华北地区输送的过程受阻,进而造成华北地区干旱 [29] 。

宁夏位于西北内陆,处于半湿润区、半干旱区向干旱区的过渡带,属温带干旱半干旱气候。全球气候变暖,加速了土壤水分蒸发,导致土壤干旱化加剧 [13] 。

Figure 2. The spatial variation of the maximum 5-day precipitation in recent decades in China

图2. 近几十年来中国5日最大降水量变化速率分布图(单位:mm/10a)

4. 结论

(1) 通过总结中国北方各地极端气候事件的相关研究,并利用Photoshop软件进行统计,发现近几十年来,随着全球气候变暖,北方大部分地区极端高温事件增多、增强,极端低温事件减少、减弱极端降水事件频发,旱涝灾害趋于严重。

(2) 中国北方地区极端最低气温的上升速率远大于极端最高气温的上升速率。极端最高气温上升速率较大的是华北地区,极端最低气温的上升速率以东北地区最大,其次是华北地区。极端气温普遍成因有厄尔尼诺现象、太阳活动以及城市化、工业化和人类活动。

(3) 西北地区年极端高(低)温发生频次存在特殊性。年极端高温以新疆(尤其是南疆)最为频发,西北东南部地区的年极端高温发生频次也较多,而年极端高温在青海高原及甘肃南部的高原地带很少发生;极端低温在高原地区多发,北疆极端低温发生频次也较多。

(4) 极端气温与极端降水存在一定的关联性。中国大部分地区极端高温事件增多、增强,气候变暖使地表水分蒸发加剧,导致大气中水分含量增多,为了维持水分的平衡,降水会增加,极端降水事件的发生频率会增大。气候变暖还会使水分循环加快,改变降水的空间分布,导致降水的空间分布不均,进而造成干旱和洪灾的频发。

基金项目

浙江省宁波大学大学生科研创新计划(SRIP)项目资助。

NOTES

*通讯作者。