1. 引言

川中地区区域上位于四川盆地的中心部位,行政区域上包括绵阳、内江、阆中、南充、遂宁等地。构造上位于川西前陆斜坡和隆起带,主要位于龙泉山和东侧华銮山两个深断裂之间 [1] [2] [3] 。湖泊范围较广,以浅湖亚相为主,物源为河流先带入的泥质粉砂为主 [4] 。须家河组一共分为六段,从上而下为须一~须六,其中须家河组一段、三段、五段是主要的烃源岩,岩性以黑色页岩和泥岩为主,其中二、四、六段主要是以厚层砂岩为主,主要是作为储层。前人研究主要是对储集层中的油气含量进行计算,须家河组一段,三段,五段,泥页岩厚度大,分布广,在川南,川西皆有页岩气显示,那么在川中地区,在油气生成运移过程中必然有剩余,笔者通过对其泥页岩资源量进行计算,以期对于川中油气田的开发利用做出贡献。

2. 泥页岩的展布

本次研究通过对须家河组须一,须三,须五段分层段暗色泥岩,炭质泥岩厚度的统计得知,各个层段的暗色泥岩发育不均匀,其中在金华镇、蓬莱镇构造区带较发育,厚度相对也比较大,厚度最低有35 m,其中须五段最为发育,可达200 m以上。须五段的暗色泥岩最发育,厚度为5.5~300.0 m,平均厚度为94.5 m;须三段暗色泥岩厚度为85.2~115.0 m之间,平均厚度为42.4 m,须一段暗色泥岩发育较差,平均厚度不到25 m。

川中地区须家河组暗色泥岩的总厚度在合川、广安和营山构造的东部相对较薄 [5] ,在130~150 m之间,在遂南、安岳和乐至一带其次,厚度在150~170 m之间,川中其余大部分地区须家河组暗色泥岩的总厚度在190~250 m之间,在金华镇构造以东和简阳一带达到300 m以上。暗色泥岩在须家河组的其它层段发育相对较差,厚度较薄,其中须一段暗色泥岩的厚度均在25 m以下。川中地区须家河组碳质泥主要分布在西充—南充—广安以北,厚度可达30 m左右,其次是蓬莱镇和遂南地区,厚度在20~25 m之间,川中其余大部分地区厚度分布在5~15 m之间。

3. 有机地化特征

3.1. 有机质丰度

泥页岩的有机质丰度通常是指有机质在烃源岩中所占的比例,通过烃源岩中残余的有机碳含量、以及总烃和有机碳硫等的指标来探讨分析烃源岩及泥页岩的有机质丰度,在实验分析过程中氯仿沥青A和总烃在实验过程中遭受的损失可能性较大,须家河组烃源岩岩性为黑色、暗色泥页岩,热演化程度相对较高,已经处于高-过成熟阶段,因此综合考虑到各种因素采用对须家河组样品有机碳含量的测定分析来确定川中地区须家河组暗色泥岩的有机质丰度,通过对16口井的测定分析可知,我们可以得知川中须家河组暗色泥页岩残余有机碳含量总体上都大于0.4%,大多数处于0.7%~1.2%之间,而相对于炭质泥岩而言它的残余有机碳含量则相对较高,最高达到12% (表1)。

3.2. 有机质类型

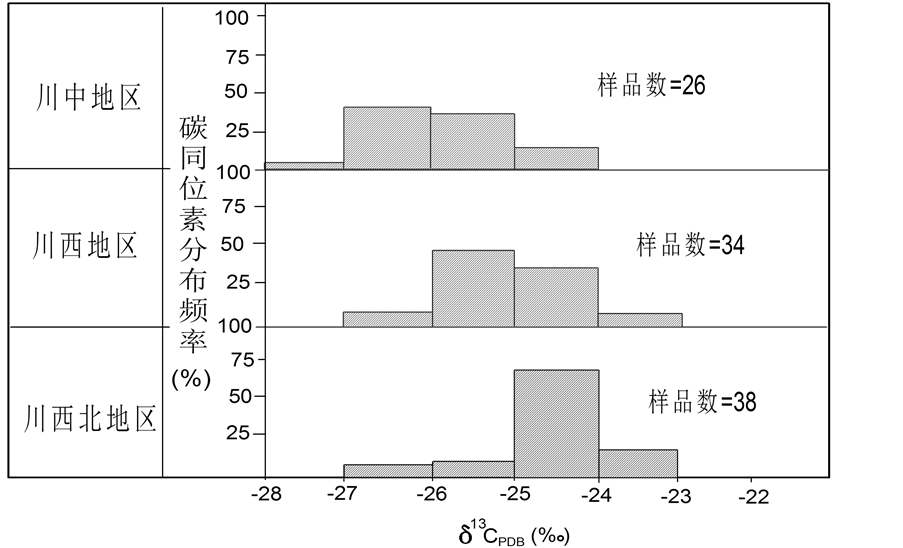

有机质的类型可以通过干酪根显微组分以及碳同位素来反映。通过对其干酪根显微组分的分析可知其各个组分,可以计算出类型指数,可以直观的干酪根的类型。碳同位素在有机质演化过程中,发生的变化很小,因此干酪根的碳同位素可以很好的,反应出碳同位素的类型以及性质特征,因此在进行有机质类型判别过程中可以通过碳同位素进行判别。通过镜下对有机质的显微组分进行观察和分析能够有效地确定有机质的类型 [6] ,通过对其须家河组的泥页岩显微组分观察可知无定形组含量较高,占60%以上,壳质组含量为1%~8%,而镜质组、惰质组的含量相对来说不稳定差距较大,这些都体现出有机质类型为II和III型;同时对其泥质烃源岩干酪根碳同位素分析可知,其同位素含量大都大于−27.1‰,进一步表明研究区域烃源岩的干酪根类型以II2-III型混合型为主(图1)。结合以上可以得出,川中地区上三叠统须家河组须一、三、五段烃源岩的母质来源主要为陆生高等植物,其沉积相是湖泊、沼泽相沉积为主。

3.3. 有机质成熟度

有机质的镜质体反射率可以很好的反应有机的的热演化程度,镜质体是一组富氧的显微组分,它是由同泥炭成因有关的腐殖质组成,具有镜煤的特征,镜质体反射率被认为是目前研究干酪根热演化和成熟度的最佳参数之一 [7] 。通过对川中地区须家河组干酪根样品的镜质体反射率实验数据统计结果可得,阆中-三合一带,营山-南充一带镜质体反射率均大于1.2%,综合考虑川中各个地区的镜质体反射率可知干

Table 1. Residual organic carbon in source rocks of Xujiahe Formation in Central Sichuan Basin

表1. 川中地区须家河组烃源岩残余有机碳含量

酪根镜质体反射Ro主要处在0.7%~1.45%之间,均值为1.12%,表明有机质的热演化程度处于成熟~高成熟阶段。

4. 生烃强度的计算

生烃强度指的是烃源岩在单位面积上的生烃数量。烃源岩的生气量是评价烃源岩生气能力的综合性指标。评价烃源岩的生烃能力需要对烃源岩的生烃强度进行计算。生烃强度的计算方法主要有三种,及机碳产烃率法、沥青“A”法及化学动力学模型法等。川中地区须家河组泥页岩有机质热演化成熟度比较高,整体上处于高-过成熟阶段,可溶有机质的丰度由于在实验分析测试过程中和有机质热演化程度收到的影响比较大,因此沥青“A”法和化学动力学模型法不能够真实的反映泥页岩的生烃能力,相比较而言烃源岩中的有机碳含量受到的影响较小。因此本文采用机碳产烃率法来计算研究区烃源岩的生气强

度。有机碳产烃率法综合了烃源岩的一系列参数,有烃源岩的面积、厚度、岩石密度、烃源岩残余有机碳含量及有机质的产烃率。计算公式如下:

式中:S—烃源岩面积(km2);

H—烃源岩厚度(m);

rr—烃源岩的岩石密度(t/m3);

C残—烃源岩残余有机碳含量(%);

D—有机质的产烃率(m3/t TOC);

Q生—生烃总量(108 m3)。

Figure 1. Distribution of carbon isotope of kerogen in Upper Triassic of Sichuan basin (Wang Shiqian, Luo Kai, et al. 1994)

图1. 四川盆地上三叠统干酪根碳同位素分布图(据王世谦、罗启后等1994)

在计算有机质生烃强度时指标主要是:烃源岩密度、有机质产烃率、有机碳含量、烃源岩面积。根据相关资料显示,我们所研究的川中地区须家河组泥岩的岩石密度是2.5~2.65 t/m3,我们取平均值为2.6 t/m3,碳质泥岩密度取为2.0 t/m3。根据地化分析结果,须家河组碳质泥岩的有机碳含量3.8%~12.38%之间,我们取平均值5.5%。川中地区须家河组暗色泥岩的有机碳含量分析数据相对较多,我们取值0.85% (图2)。有机质产烃率是我们进行计算生烃量时的关键性参数,而产烃率的大小主要取决于我们烃源岩的母质类型以及有机质的成熟度,目前我们对于油气产烃率的认识已基本达到统一。结合川中须家河组有机质的类型,我们采用1988年杨天宇等人对四川合哨褐煤模拟实验的结果,建立模型。我们在计算的时候通过将镜质体反射率投点到模板上然后得到有机质产烃率,从而进行生烃强度的计算。

通过计算我们可以知道,川中地区须家河组碳质泥岩的累积生烃强度在0.5~5.5 × 108 m 3/km2之间,主要分布在南充和潼南一带。川中地区须家河组暗色泥岩的总生烃强度在4.0~8.0 × 108 m 3/km2之间,须家河组暗色泥岩总生烃能力相对较高的地区主要分布在南充、阆中-三合一带。通过对川中地区须家河组暗色泥

Figure 2. Curve of cumulative hydrocarbon generation rate of organic matter in Xujiahe Formation

图2. 须家河组有机质的累计产烃率曲线图版

岩、碳质泥岩各自的生烃强度进行计算分析,我们可以知道暗色泥岩的生烃强度相对较大,而碳质泥岩的生烃强度则偏低,总生烃强度为3.0~12.0 × 108 m3/km2,主要分布在营山-南充一带和阆中-三合一带(图3)。

5. 资源量的计算

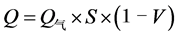

在已知目标层位面积和生气强度的前提下计算生气量时,泥页岩的排烃系数对其资源量的计算相当重要,泥页岩的排烃能力受多种因素的影响,除有机质丰度、类型、热演化程度等内部因素外,生储组合类型,即砂泥比、泥页岩单层厚度等都是影响泥页岩排烃能力的重要外部因素 [8] [9] ,根据前任研究资料确定须家河组泥页岩排烃率为60%。页岩资源量计算公式如下:

式中:Q—生烃总量(

10

8m

3

);

V—排烃率(%);

S—面积(km2)。

通过公式带入相应的参数进行计算,根据前任研究资料确定须家河组泥页岩排烃率为60% [9] ,生烃强度我们采用上面计算得到的结果,进行面积计算时我们采用网格图法将研究区域面积投影到网格图上,然后我们根据其比例尺计算出面积为2.6 × 104 km2,然后我们根据其各种参数,计算可得资源量为3.12 × 108~12.48 × 108 m3。

6. 结论

1) 川中须家河组泥页岩类型II2-III型混合母质为主,处于成熟~高成熟阶段。

Figure 3. Distribution of hydrocarbon generation intensity of Upper Triassic Xujiahe Formation in Sichuan Basin

图3. 川中地区上三叠统须家河组总生烃强度分布图

2) 川中须家河组的暗色泥岩相对炭质泥岩,厚度大,分布范围广,生烃强度大。

3) 须家河组页岩有效页岩厚度大,分布稳定,有效泥页岩生气强度3.0~12.0 × 108 m3/km2,资源量平均约为3.12 × 108~12.48 × 108 m3,表明川中地区上三叠统须家河组泥页岩中天然气相对较丰富。

基金项目

该论文由渝东区块石炭系成藏条件研究(XNS02JS2016-0091)资助。