1. 引言

长江是我国第一大河,其丰富的水资源对沿江两岸社会经济可持续发展、人民群众生产生活等具有重要的影响,在全国水资源综合配置中也起着不可替代的作用 [1] 。三峡工程是治理和开发长江的关键性骨干工程,具有防洪、发电、航运、供水等巨大的综合效益。然而,20世纪90年代以来,长江上游来水持续偏枯,特别是2003年以来,长江上游年平均径流量比1878~1990年多年平均值下降约8%,影响了三峡工程充分发挥发电、航运、供水等综合利用效益,并对流域经济社会发展也产生了一定的不利影响。

长江径流变化问题引起了学者的广泛关注,夏军等 [2] 分析了50年代以来长江上游各分区径流量趋势,认为除了金沙江水系以外,岷沱江水系、嘉陵江水系、乌江水系以及长江上游干流区间均出现径流量减少的趋势,量化了气候变化和人类活动对径流量变化的贡献度,认为气候变化的影响略大于人类活动影响;邹振华等 [3] 分析了人类活动尤其是建坝对长江径流特性的影响,认为建坝改变了径流量的年内分配,但对河流年径流量无明显影响;黄峰等 [4] 对长江上游枯水期径流情势进行了初步分析,认为降水、下垫面、用水量等因素变化都会对径流产生影响,但限于资料条件未进行深入分析。

在我国西南水电基地陆续有大型水库建成运行和国家推动长江经济带建设的时代背景下,上游径流持续偏枯势必影响到长江上游水库群综合效益的发挥以及长江流域水资源的合理配置。因此,深入开展长江上游径流持续偏枯成因研究,积极探索应对策略,对流域水资源的规划和长江经济带建设具有重要意义,可为变化环境下流域水资源管理提供可靠的科学依据。

2. 宜昌站年径流量演变

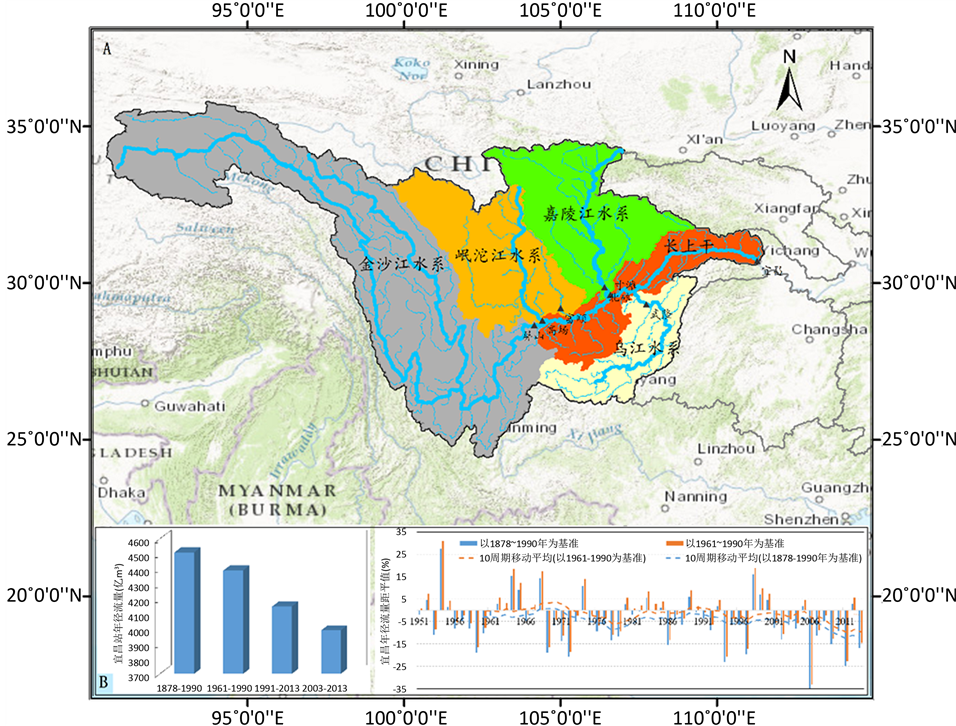

长江宜昌市以上称上游,河长4500余km,集水面积约100万km2。长江上游研究区地理位置及水系分区见图1A,可以看出,长江上游的主要支流多位于左岸,金沙江水系有一级支流雅砻江从左岸入汇,川江河段在左岸有岷沱江水系、嘉陵江水系入汇,右岸仅有乌江水系入汇。从图1B (左)可以看出,采用宜昌水文站1878年建站至2015年的实测流量资料,分四个时期统计得到长江上游多年平均年径流量,1878~1990年、1961~1990年、1991~2015年和2003~2015年多年平均年径流量分别为4510亿m³、4390亿m³、4150亿m³和3990亿m³,

Figure 1. Catchment division and characteristics of annual runoff in the upper Yangtze River

图1. 长江上游水系分区及年径流量变化特征

宜昌站2016年年径流量为4300亿m³,分别较1878~1990年、1961~1990年多年平均值偏枯2.1%和4.7%。

宜昌站1878年建站至1990年,受限于我国经济发展水平,长江流域水力和水资源开发水平整体比较低,长江流域可以近似认为处于天然状态,且数据系列超过100年,包含了多个气候周期,具有较好的代表性,可以用做长江上游年径流变化研究的基准期。

国际上对气候变化的研究通常认为,气候变化的周期为30年,联合国政府间气候变化研究委员会(IPCC)关于气候变化研究的数据集,基准期采用1961~1990年。为与国际社会保持一致并方便后续进行深入研究,本研究也统计了宜昌站1961~1990年的多年平均径流量,作为年径流量变化的基准期。

分别以1878~1990年和1961~1990年宜昌站实测多年平均年径流量为基准,分析1951~2015年宜昌站实测年径流量的距平值,并绘制了10年滑动平均曲线,见图1B (右),可以看出,在两种基准情景下,自上世纪70年代以来,长江上游年径流量距平10年滑动平均曲线整体处于负值,部分时期10年滑动平均距平低于−10%,以1961~1990年为基准期的10年滑动平均曲线整体高于以1878~1990年为基准期的10年滑动平均曲线约2%,说明1961~1990年多年平均年径流量较1878~1990年多年平均年径流量偏低2%。

3. 长江上游年径流量偏枯地区贡献度

为研究长江上游年径流量偏枯的空间分布,按照水资源二级分区将上游研究区分为金沙江、岷沱江、嘉陵江、乌江、宜宾至宜昌(长江上游干流)区间分别进行年径流量偏枯程度统计,分析不同水系分区对长江上游年径流量偏枯的贡献度。

采用屏山站作为金沙江的控制性水文站,高场站和富顺站作为岷江和沱江的控制性水文站,北碚站作为嘉陵江的控制性水文站,武隆站作为乌江的控制性水文站,宜昌作为长江上游的控制性水文站,对五大分区进行年径流量进行研究。由于各站起始观测年份不一,本研究统一采用1961~2015年数据进行分析,其中以1961~1990年作为偏枯程度分析的基准期。

以1961~1990年多年平均径流量为基准,分析长江上游五大分区1991~2015年和2003~2015年(三峡建库后)多年平均径流量偏枯程度,结合不同水系分区年径流量在长江上游总径流量中所占比例,分析得出不同水系分区对上游径流量偏枯贡献度,见表1。

可以看出,长江上游金沙江水系年径流量占上游总年径流量的比例最大,为32.8%,其次是岷沱江水系,占22.7%,嘉陵江水系和长江上游干流区间年径流量占比基本相当,分别为16.1%和17.0%,乌江水系年径流量占比最小,为11.3%。

长江上游1991~2015年多年平均径流量与基准期相比,整体偏枯5.6%,其中,偏枯程度最大的是嘉陵江水系,为14.9%,其次是长江上游干流(宜宾至宜昌区间),为10.5%,金沙江与基准期相比,多年平均径流量偏丰1.8%;2003~2015年(三峡建库后)多年平均径流量与基准期相比,整体偏枯9.1%,其中,偏枯程度最大的是长江上游干流(宜宾至宜昌区间),为20.5%,其次是乌江水系,为15.2%,金沙江水系偏枯程度最小,为4.7%。1991~2015长江上游径流量偏枯贡献最大的是嘉陵江水系,其次是长江上游干流和岷沱江水系,金沙江同期径流略偏丰;2003~2015长江上游径流量偏枯贡献最大的是长江上游干流,贡献最小是嘉陵江水系,其余三个水系贡献相当。

经分析,1991~2015年与2003~2015年相比,金沙江、长上干、乌江径流偏枯程度产生较大差异的原因,是1998~1999年这三个区域发生大洪水,年径流量远超多年平均值,而嘉陵江在1998年年径流量仅是多年平均值水平,1999年年径流量不足多年平均值的一半。

4. 径流偏枯成因探究

学界一致认为径流演变的成因主要分为气候变化和人类活动两大类,其中气候变化如降水、气温、ENSO等因素变化来影响陆地水文循环系统,对流域产流方式和径流过程产生影响,人类活动如蓄引提调工程、水土保持、土地利用等因素变化对流域产流机制和汇流过程均会产生影响 [5] [6] [7] 。那么,径流偏枯的成因可以认为包括因气候变化导致的降水量的减少、因蓄引提调工程导致的流域内耗水量的增加以及因水土保持或土地利

Table 1. Contribution of each catchment to the runoff decreasing in the upper Yangtze River

表1. 各水系分区对长江上游径流量偏枯贡献度

注明:1、偏枯程度统计值:负值表示偏枯,正值表示偏丰;2、贡献度统计值:负值表示反贡献,正值表示正贡献。

用变化导致的流域产流能力的降低。

分析方法主要包括两大类,一类是统计分析法,一类是水文模型法。统计分析法应用简便,鉴于我国经济社会发展特征,对于具备50年以上长系列降水和径流观测资料的流域,采用双累积曲线 [8] 或者累积量斜率变化率方法 [9] 可以量化研究气候变化和人类活动对径流变化的影响;水文模型法物理概念清晰,已有学者采用水文模型 [6] [7] 量化研究气候波动和人类活动对径流量的影响,但应用较为复杂且存在不确定性问题。但以上方法,仅仅是用来分离降水和下垫面变化对径流量变化的贡献,具体是哪些因素导致的下垫面变化还需要结合水资源综合规划、流域综合规划等重要资料进行分析研究。

本研究先从降水量分析入手,再结合流域规划和经济发展实际对长江上游径流偏枯成因进行分析。

4.1. 降水量偏少

降雨是形成径流的直接原因,但同时也受许多因素的影响,一方面,受季风影响,长江流域降雨时空分布不均;另一方面,随着经济社会的快速发展,流域下垫面进行着翻天覆地的变化,使得降雨径流关系十分复杂 [10] 。诸多学者研究表明,近五十年来长江上游年降雨量除金沙江水系呈增加趋势以外,其他地区呈现明显的减少趋势 [10] [11] [12] ,上游总体年降雨量减少是近年来宜昌径流量减少主要因素之一 [2] [13] 。

本次研究降雨量分为两个层面,一是研究降雨量的年代际变化,二是分析降雨径流关系。

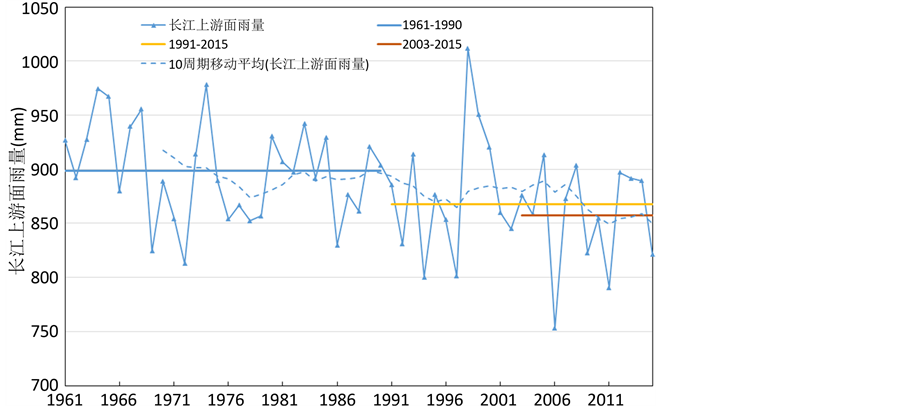

采用中国国家气象数据共享网上下载的长江上游84个气象站1961~2015年实测雨量数据,用泰森多边形加权计算得到面雨量系列。经分析,见图2,1991~2015年面雨量较1961~1990年面雨量减少约3.3%,2003~2015年面雨量较1961~1990年面雨量减少约4.5%。

由于三峡水库为多年调节水库,在分析降雨径流关系时,根据三峡水库的调度运行资料对宜昌站年径流量进行了还原计算,得到宜昌站天然年径流量。经分析,长江上游天然径流量变化过程与降水量变化过程具有很好的同步性、相似性,相关性系数达0.95。长江上游降水和径流深双累积曲线见图3,可以看出,年降水量与年径流深双累计曲线没有发生转折,降水径流关系没有发生明显变化,说明长江上游来水多少主要受降水量大小影响,1990年来长江上游水资源持续偏枯主要是降水偏少所致。

4.2. 流域内耗水增加

随着经济社会的发展和人民生活水平的提高,1980年以来长江上游用水量、耗水量整体呈增加趋势,流域

Figure 2. Annual rainfall and statistics during 1961-2015 in the upper Yangtze River

图2. 1961~2015年长江上游面雨量系列及分段统计值

Figure 3. Double cumulative curves to precipitation-runoff relation in the upper Yangtze River

图3. 长江上游年径流深与年降水量双累计曲线图

内耗水量增加是长江上游径流偏枯不可忽视的因素。

根据《长江流域水资源综合规划》、《长江流域及西南诸河水资源公报》,长江上游用水量在1980~2000年间快速增加,从1980年的270亿m3增加至2000年的401亿m3,年均增加6.5亿m3,2000年以后呈现稳中有增的趋势,2001至2015年均增加2.2亿m3;耗水量整体呈增加趋势,2005~2015年耗水量年均增加约8.9亿m3。

4.3. 上游水库拦蓄与库面蒸发增加

长江上游梯级水库群下闸蓄水,以及水库群蓄水后库面蒸发量增加是长江上游径流偏枯的又一成因。

2003年三峡水库建成运行后,2012年西南水电基地迎来新一轮投产高峰,雅砻江官地、锦屏二级,金沙江阿海、向家坝等巨型水电站陆续建成投产。据《长江流域及西南诸河水资源公报》,截止2013年,长江上游大型水库80座,中型水库381座。上游大中型水库主要为年调节或季调节,拦蓄水量主要位于水库死库容,对长江上游来水量的影响主要在下闸蓄水当年,正常运行时主要改变径流年内分配,对年径流量影响不大。2003~2013年三峡以上流域大中型水库陆续建成蓄水,累积蓄水总量86.6亿m3,年均减少年径流量约7.9亿m3。

根据《长江区水资源及其开发利用调查评价简要报告》,长江上游多年平均陆地蒸发为430.9 mm,多年平均水面蒸发约858.4 mm。据不完全统计,长江上游已建大型水库在正常蓄水位时水库库面总面积约3040 km2。长江上游水库多是河道型水库,库面面积不大,水库正常蓄水位时,较无水库状态下,按库面面积的二分之一为由陆地面积改变为水面面积。因此,在水库正常蓄水位时,长江上游由陆地面积改变为水面面积的约1520 km2,多年平均水库蒸发增损水量约6.5亿m3。

4.4. 土壤蓄水能力增强

土地利用变化引起的水文循环和水量平衡要素在时间、空间和数量上发生着不可忽视的变化 [14] 。不同土地利用甚至不同物种的蒸散发不一样,造成蒸散发空间分布差异,从而对水文循环产生影响。水文学者在全球各地典型流域中开展了水文要素对土地利用变化响应的研究,结果表明多数流域植树造林、蓄水保土等措施会降低流域产流能力,减少年径流量,尤其是减少汛期径流量 [15] [16] 。

20世纪80年代末,鉴于长江上游水土流失的严重性,国务院决定将其列为全国水土保持重点防治区,并于1989年批准以金沙江下游及毕节地区、嘉陵江中下游、陇南及陕南地区和三峡库区等水土流失最严重的“四大片”为重点,实施长江上游水土保持重点防治工程,即“长治”工程。20多年来,随着“长治”工程的实施,长江上游水土保持工作卓有成效。

2009年,长江上游水土保持委员会办公室组织有关单位和专家技术人员,对最早实施“长治”工程建设的金沙江下游、乌江流域、嘉陵江中下游、陕南陇南地区、三峡库区开展了调研。调研报告指出,自1989年启动以来,经过20多年的治理,长江上游水土流失最为严重的“四大片”水土流失面积减少了40%~60%,坡耕地减少近80%,基本消灭了荒山荒坡,小流域土壤减侵率达到70%以上。据遥感调查显示,三峡库区水土流失面积以年均1%的速度递减,减少了19%;嘉陵江流域水土流失面积已由治理前的58%下降到39%;金沙江下游地区水土流失面积和强度均有不同程度下降。通过各项治理措施的综合配置,各种生产用地和生态用地蓄水保土能力明显增强,通过拦蓄、减缓地表径流,土壤蓄水能力增强,产流能力降低。

然而,受“长治”工程等人类活动影响显著的区域占整个长江上游的比例很小,长江上游降水径流关系亦未发生明显变化,所以,水土保持导致的长江上游局部地区产流能力降低对长江上游总体径流偏枯影响很小。

5. 结论与讨论

综上所述,长江上游1991~2015年较1961~1990年多年平均径流量减少240亿m3,2003~2015年较1961~1990年多年平均径流量减少400亿m3。1991~2015长江上游径流量偏枯贡献最大的是嘉陵江水系,其次是长江上游干流和岷沱江水系;2003~2015长江上游径流量偏枯贡献最大的是长江上游干流,贡献最小是嘉陵江水系,其余三个水系贡献相当。

近二十余年来长江上游水资源偏枯的原因有降水量偏少、耗水量增加、上游水库拦蓄与水库库面蒸发增损以及“长治”工程使得土壤蓄水能力增强等四个方面,降水量偏少是近二十余年来长江上游水资源偏枯的最主要原因,流域内用、耗水量以及上游水库初期蓄水、水库库面蒸发增损年平均影响的水资源量约23亿m3,“长治工程”建设导致的流域局部产流能力降低总体来说对长江上游径流偏枯影响很小。

针对主因是降水量偏少导致径流持续偏枯,应引起重视,在长江上游进一步完善水文气象站网布设,加强观测;其次,要进一步提升中长期水文预测预报能力,提高对中长期来水变化趋势的预判能力,增加水库调度的预见性和灵活性,为变化环境下流域水资源管理提供可靠的科学依据,尽量减轻径流偏枯对流域经济社会发展产生的不利影响;再次,从降雨量减少天气成因角度考虑,加强对三峡水库建成前后长江上游区水汽输送规律研究。

基金项目

十三五国家重点研发计划(2016YFC0400901)。